ふたのなりひら

2-3

そうして、森はインタビューと講演会の内容をまとめながら、同時に特集を組む予定の、絶滅危惧種、特に鳥類に対しての資料の作成に追われながら、日々を過ごした。そして、その中には鳥類とは異なる、今から一世紀も前に絶滅した、フクロオオカミの記事もあった。オーストラリアの絶滅した鳥類を集めているうち、このほ乳類に出会った。それは、幾枚かのモノクロの写真と、僅かなモノクロフィルムしか残されていない、嘘のような記録だったが、その写真の、もうこの世界には絶えたフクロオオカミの子どもたちの写真が、森に深い印象を残していた。

そうして、そのような仕事の山に忙殺されて、会社と、家との往復である。しかし、つまらない日々である。刺激がない。刺激を欲しないフタナリヒラが多いと聞くが、森には刺激が必要だった。森は、イヤフォンから流れる、プロコフィエフの『ロミオとジュリエット』、もしくは『ピーターと狼』を聞きながら、あの狼を思った。もう、二ヶ月も会っていない。狼は、都会の喧噪の中に消えてしまったのか。あの、ドライバーの屋敷で聞いた動物たちの鳴き声が、音譜になって、哀しい曲を奏でるのだが、そうしているうちに、うとうとと夢の中に落ち込んで、狼の遠吠えに起こされるのである。森で遊んでいた狼はどこかに消えてしまった。そう思うと、もう森に堪らなくなって、彼女(彼)は、データベースで狼のことを調べる。狼に心を食べられてしまった。そのように思って、ひたすらに、調べられるだけのフタナリヒラを調べていくが、狼の素性は知れない。

そうして、ある朝森は、自分に異変があるのを、月のものがないことで気付いた。朝の勃起はあっても、そろそろ来るはずの、あの忌々しい痛みと出血がない。何かがおかしい。何かの病気だろうか。自分は、フタナリヒラから男へと、身体が変じてしまったのだろうか。森は、すぐさま電脳世界で、フタナリヒラの月経に関して調べ尽くした。これに関してはありとあらゆる医療機関で(偏向的な情報を載せるレイシズムサイトを除いて)、全て、そのようなことはありえないと、意見が一致していた。

森は、自分が悪い夢を見ているのだと、そのように思おうとしたが、しかし、この異変は、一向に恢復の兆しを見せない。そうして、森は、仕事が終わると、家に閉じこもり、自分が、お腹の中に命を宿したという事実を、遠く、聞こえるはずもない鼓動から、次第に信じるようになった。そう、信じるようになった。命を宿す。そのようなことは、フタナリヒラにはない。未だかつては。しかし、森は特別なのだろうか。それならば、父親は誰?父親は、いや父親であり、母親であるのは、狼しかいない。あの狼とのひと晩の遊戯が、命になった。

森は、熱いシャワーを頭に浴びせて、冷静になるように、自分に言い聞かした。狼を捜さなければ。

しかし、狼はどこに行ったのか、煙のように消えてしまったのか、はたまた、狼はいなかったのか。森にはわからなかった。そうして、暗いアパートメントで、雑音から逃れるために、イヤフォンを耳に装着し、音楽を聴く。

「『ピーターと狼』か。」

目を開けると、高層二十階からの眺めだった。幼い頃の、二階からの景色と違って、ここではどこまでも灯りが続いている。しかし、白い光で、ただ灯りだけの付いた、死んだ街のようだ。森は、もう一度最初から、『ピーターと狼』を再生する。そうして、小さく、遠吠えを真似してみた。あの、狼との初めてのセックスの最中、彼(彼女)の咆哮を真似たように、遠く、遠くまで聞こえるように、しかし、声には出さない。そうして耳を澄ましてみる。遠くから、呼びかいが聞こえた気がする。森は、彼(彼女)に抱かれた時、ウィッグをつけたままで、そういう意味では、まだシルヴィアのままだった。森として、狼に抱かれたことはない。抱いた事はない。今は、森の姿だ。

「お稚児さんみたいだね。」

そう言われていたことを思い出した。大人になれば、素敵なフタナリヒラになるでしょうねと、先生に言われたけれども、今もまだ、自分がどちらに傾けばいいのか、本当には決めかねている。そうして、得体の知れないものを抱え込んでいる。森は、怖ろしくなった。自分で自分を抱きしめて、それは端から見れば、男が女を抱くように、女が男をあやすように、見えるだろう。

ベランダから部屋に戻ると、森は携帯で、恩師に電話をかけた。

「はい。」

低い、小さな声が、森の心の転がったのを立て直した音が聞こえて、まだ、自分の心の食べ残しがあることを知った。そうして、マダムは森の言葉に、

「受胎告知だね。」

「それは、そういうことが、あるって、そういうことですか?」

しばらく沈黙が続いて、

「処女受胎ならきれいなものだけれど、森はその狼くんと肌を重ねたんだろう?それなら、セックスがあるのならば、子供が出来るのは自然の道理だ。ああ、君も、その狼くんも、フタナリヒラだってことはわかっているよ。本来はありえないことだ。けれど、とても素敵な話だと、そうも思う。君が母親になるのならば、父親になるのならば、そのような異常も、美しい異常だろう。ああ、うん、もちろん。わかっているよ。今まで、フタナリヒラが子供を作るようなことは、一度としてなかった。世界のどこを探してもね。けれど、君が例えばマリアのようなものならば、聖母マリアのようなものならば、それはあり得ることだと思う。フタナリヒラには卵管もあるし、排卵もある。ただ、それぞれのホルモンバランスのせいで、着床しないんだ。そして、精子の動きも通常の人間の数万分の一の強さしかない。つまり、子供が出来る可能性は天文学的な数字だ。ほぼ0。けれども、1があった。その美しい1を、森と狼は引き当てたのかもしれない。それは、恋にも満たない遊びだったのかもしれないけれどね。」

マダムは、つらつらと、森の聞きたいことを教えてくれた。森は、その答えを聞きながら、シルヴィアの意味を思った。

「ねぇ、マダム。狼は本当にいるのかな。私の夢じゃないかな。」

電話口で、マダムが笑った。

「処女受胎はあり得ないさ。君がフタナリヒラのマリアで、君の子供がキリストなら、それこそ奇蹟だけれど、それは科学的にあり得ない。子供には、パパとママがいる。1と1。2が1を生む。けれど、フタナリヒラは別だ。処女受胎と変わらないね。同じように奇蹟ではある。正直、私も驚いている。」

「先生の声は、いつも驚いているように聞こえない。」

「それは、私が年を重ねたからかもしれない。いくつになった?」

「二十九。」

「もう五年は会っていない。一度学校を見においで。つらくなれば、教職もありだよ。」

「人を教えるのは苦手だ。一度、義務過程で失敗してる。」

「毎日が失敗だよ。それは誰しも同じだ。生きている命のほぼ全ては。」

「狼を探そうと思っている。」

マダムは黙った。何かを考えているようだった。

「どう思う?彼(彼女)は、どこにいると思う?」

「それは、森の恋心?パートナーが欲しいだけかい?」

森は黙った。そうして、しばらくそのままでいると、

「知り合いに、酔狂な男がいる。興信所で働いているけど、人捜しが抜群に上手い。」

そうして、マダムはさらさらと、言葉を紡ぐように。番号を読み上げた。森は礼を言って電話を切ると、もう一度ベランダに出た。夜風を浴びながら、幻の音楽を奏ながら、遠吠えた。明日から、狼を探す。君のパパを、君のママを、探しに行く。すぐにわかるように、金髪になって、シルヴィアになって。

翌朝、カフェで森を待っていた男は、短髪の外国人だった。おそらく、アメリカ人だろうか。音声同期機を英語に切り替えて、話しかけると、男は手を差し出して、森に握手を求めた。

「日本語はわかる。十年、日本に住んでるから。」

森は頷いて、店員にカフェオレを頼むと、彼の前の席に腰を下ろした。

「人を探して欲しいんだって?」

「ええ。」

「マダムから話を聞いている。フタナリヒラだってな。」

「ええ。」

「特徴は?」

「白く灼けた髪。碧い目。オランダ人。狼のような容姿。」

男は腕を組んで、頷いた。

「東京は広いけれど、それだけ特徴のある奴なら、すぐに見つかりそうだ。ああ、俺はダマスカス。」

「ダマスカス?」

「偽名なんだ。本名は言えない。コードネームみたいなもんかな。」

森はおかしくなって、吹き出しそうになる。

「その、あなたが働いている興信所でのコードネーム?」

「ああ。本名だと色々と問題があってね。」

男はそう言うと、静かにほほ笑んだ。眦がやわらかい。狼とは対象的に、犬のようだった。さしずめ、猟犬といったところだろうか。もう一度、ダマスカスの顔の仔細を眺めてみる。ダマスカスの目は緑、そうして、無精髭を蓄えている。年齢は、森より幾つか上。だと思うけれど、アメリカ人は若くても大人びて見える。

そうして、ダマスカスはダマスカスで、森を見ている。やはり、フタナリヒラが珍しいのだろう。そうして、フタナリヒラがフタナリヒラを探すという依頼は、一層に珍しいのだろう。

「マダムとはどこで?」

個人的なことを聞かれたことに驚いたのか、ダマスカスは自分を指差して、首を傾げた。

「マダム・李は顔が利く。それだけの話だ。」

森は頷いた。マダムはなんでも識っている。だから、彼もまたマダムの知恵を借りたのかもしれない。

「マダム・李は京都に住んでいるだろう。鷹峯。」

森は頷き、カフェオレを口に運んだ。

「何度か、マダムの仕事を見せてもらったことがある。俺は当時、警察だった。」

「警察?」

「彼女(彼)の家は金持ちだったから、泥棒が入ったんだ。そこで通報があって、俺は日本人の同僚とそこに駆けつけた。マダムは無傷だったが、大量の絵が盗まれていたと言う。」

「李禹煥。」

「さぁ、作家名までは識らんが、それが何百万円とかの損失だと大騒ぎだ。で、俺は気落ちしたマダムは励まそうと、声を掛けた。そうすると、個人的な相談があると、彼女(彼)が言うんだ。犯人を挙げてくれと。もちろん、俺の仕事だ。そうすると、ベストを尽くすと、マダムに言った。そうすると、そうじゃない、個人的な頼みだと言う。金を包むから、なんとかあの絵を取り返してくれと。」

「いくらで依頼されたの?」

「五百万。」

フタナリヒラなら払えない額ではないだろう。マダムの暮らしぶりを見ても、問題ないだろう。

「そうして俺は血眼になって探した。マダムの猟犬だ。」

「犯人は?」

「捕まえたよ。警察のあらゆる権利を行使した。そうして、俺は金をもらって、天職にも気付かされた。」

ダマスカスは立ち上がると、背丈が百八十はあった。屈強な身体で、男だけだった。父親よりも、遥かに巨躯だった。

「報酬はいくらだ?」

「百万。マダムより少ないけれど。」

ダマスカスは頷いて、そのまま背を向けると、カフェから出て行った。森は、ダマスカスの残した、獣のような体臭に、ひどく戸惑っていた。

そうして、自分は自分で、狼を探さなければと、街を探し歩いた。そうして、図書館に行き、データベースを弄くるが、当然、フタナリヒラの情報はフタナリヒラだけが入れるデータベースを使用しても、なかなかヒットしない。僅かな情報で、全てのフタナリヒラを見つけることは不可能だった。あの、ある種、売人めいた風貌の彼(彼女)なら、クラブかどこかをぶらついているかもしれない。しかし、森はそのような所には縁はないし、一人では危険だった。何より、今の自分は身重なのだ。身重であるのならば、酒や薬が飛び交う場所など、論外だろう。

いっそ、本当に、処女受胎ならば、どれほど身軽になれるだろう。初めから、狼に会わずに、ただ子供だけを授かるのだ。しかし、そうしたら、この子を愛おしいと思えなくなるのだろうか。もしかして、この子はほんとうに、森に迷い込んだ狼で、白い狼が生まれてくるかもしれない。狼の子供を宿しただけで、間借りさせているだけかもしれない。そのような空想ともつかない夢を弄んでいると、鐘の音が聞こえた。

そうして、仕事は仕事でこなさなければならないのが、社会人の勤めである。カフェに飛び込んで、ドライバーの特集ページの入稿原稿の詰めに取りかかる。ドライバーの写真をインターフェイスで見つめていると、あの白濁とした目が思い出される。彼は、今も、様々な動物たちと、人間たちを使用して、新しい命を産み出そうと、躍起になっているのだろうか。新しい命を産み出すという考えが、今の自分とぴたりと重なって、なんだ、簡単なことだと、そう思えるのと同時に、今、この中にいる自分の半神は、どれほどの細い綱を辿ってきたのかと考えると、途方もない。携帯が鳴って、マダムだった。

「あいつは使えるよ。」

「ダマスカスさん。熊みたいな、犬みたいな人だね。」

「鼻が利く。それに、正義漢だ。今時珍しいね。」

背を伸ばしながら、マダムの言葉に耳を傾ける。やはり、マダムの言葉は、どこか優しく、安心を孕んでいる。

「元警察だからでしょう。だから、正義漢なんじゃない。」

「ああ。それと、多分私に惚れているんだよ。」

「それは先生の自惚れじゃないの?」

「いいや。自惚れじゃない。大抵の男も女も、私のことを好きになるんだ。私は、彼らにはないものを持っているから。」

「それなら私も。」

「森は女寄りになったんだね。」

「言葉遣い?」

「どちらでも、どうでもいいことだけどね。」

「どうでもよくない。先生にはわかるでしょう。」

「まぁね。でも、森はとても美しい子供だったからね。男の子でも、女の子でも、どちらにせよ、美しい子だった。」

じゃあ、今はどうなの?森は、カフェの鏡に映った、金髪の女性を見る。そうして、自分のたなごころに収まるほどに小ぶりな胸を幽かに触れて、次いで、幽かに拭われた唇に触れた。

「幼いころ、君は女の子みたいに見えるのがいやだって、そう言っていた。それを思い出した。」

「今も、時々いやになるよ。でも、私に似合いはこれだよ。」

「そう、自分で思えるのならそれでいい。」

狼に見つめられたとき、触れられたとき、自分の徴のいくつもが、恥ずかしいものと思えた。それも一瞬で、恥ずかしいのは、狼も一緒だったのだろう。彼は、口元を緩めて、森が喋るのを塞いでしまった。

「先生は、どうして学校をやろうと思ったの?」

「藪から棒だね。」

そう言うと、しばらくの沈黙。次いで、吐息が聞こえて、

「私はずっと箱の鳥だから。飛び方を識らないから。だから、どうせなら、箱の鳥の王になってやろうと思ってね。」

「なにそれ。」

「森は違うだろう。森は、世界に羽ばたくんだろう。」

「ただの雑誌記者。大袈裟だよ。」

「大袈裟じゃないさ。森の言葉で、人々の考えが変わる可能性だってある。フタナリヒラの偏見だって、無くなることがある。」

マダムはそれだけ言うと、じゃあねと、急に素っ気なく、電話を切った。連れないのは、昔から変わらない。

しばらくモニターと睨めっこをしていると、今度はダマスカスから電話が入った。

「お前の狼を見つけた。」

森は立ち上がって、ダマスカスの指定した場所へと向かう。もう陽は落ちていて、東京駅舎が黄色い光を帯びている。レンガ造りが、炎のようだ。そうして、駅舎のレリーフの下に着くと、ダマスカスが立っていた。ダマスカスは手を上げて、息を切らしながら歩いてくる森を、その場で待っていた。

「どこ?誰?」

「走らない方がいい。胎教によくない。」

森はダマスカスを見上げた。マダムから聞いたのだろうか。ダマスカスは、誰かに話すような人には見えなかった。

「狼さんは、どうやら有名のようだ。」

ダマスカスが胸ポケットから取り出した写真を受取り、森は氷が喉を滑り落ちるようだった。狼がそこにはいて、その隣に、ドライバー博士がいる。二人は揃いのタキシードを着ていた。

「ドライバー博士は識っているだろう。彼の息子(娘)だ。お前の狼は。」

だから、あの晩、あそこにいたのかと、そう、雷が走るようだった。

「名前はジョー。ジョー・ドライバー。年齢、血液型、住所、趣味もわかる。聞きたいか?」

「ジョー?アメリカの名前みたい。」

「アメリカ人じゃないのか?」

「オランダ人だって。」

「ケヴィン・ドライバー博士はアメリカ人だ。彼の息子(娘)ならアメリカ国籍だろうが、親が違うのかもしれない。」

「親が違う?養子?」

「色々な可能性が考えられる。」

森は腕を組んだ。ドライバー博士の息子(娘)。同じ白髪になるほど、合点がいったが、狼は精々三十代、ドライバーは七十を超えていた。そう考えると、遅いときの子供なのかもしれない。

「ありがとう。でも、どうやって調べたの?」

「金があれば大抵の情報は買えるんだ。」

「フタナリヒラのデータベースを洗っても全然わからなかったのに。」

「フタナリヒラこそ、正規のルートじゃない、蛇の道が用意されている。」

「それを今度、私の雑誌で取材してもいいかな?」

ダマスカスは肩を竦めた。

「辞めた方がいい。命に関わるし……。反吐が出るよ。」

森は頷いた。噂では聞いているし、政府やフタナリヒラ保護機関からも注意喚起が出されている。フタナリヒラは、性的・蒐集目的の売買が跡を絶たない。ダマスカスは、それらのルートに片足を突っ込んでいるということだろうか。

「ねぇ、興味本位で質問だけど。」

「なんだ。」

「その売買のルート、私の名前も?」

「無論君から調べさせてもらっている。ほぼ全てのフタナリヒラが登録されている。君の値段もついている。」

「そ。」

それ以上は聞くのも怖ろしく、意識を狼、ジョーに移した。

「じゃあ、彼に会いに行くのは、色々な方法が考えられるってことね。」

「ああ。ただ、ドライバー博士は要人だ。だから、会うのに色々な手続きがいる。」

「子供が自分のパパ(ママ)に会うのに、手続きがいるの?」

「アメリカでは。日本でもそういうケースは多い。」

森はほほ笑んだ。そうして、ダマスカスから詳細の載った(彼の言うところの、年齢・星座・血液型・身長・趣味などが記された、乙女には嬉しいであろう情報)ファイルを受け取った。ダマスカスは、子供を見るような目で、森を見ていた。森は、彼を見上げて、

「ありがとう。助かりました。」

「マダムからも金を受け取っている。」

森は大きく頷いた。

「あんたも入金してくれる。俺はこれで都合二年は飯を食うのに困らない。簡単な仕事だった。」

「でも、ありがとう。」

ダマスカスは頷いて、そのまま駅の人混みに消えていった。

森は天井を見上げた。すると、レリーフが煌めいている。美しい、干支と八羽の鷲のレリーフ。そうして、視線を地上に戻すと、もう人混みの喧噪で、この中に、何人のフタナリヒラがいるのだろうか、多分、私と、君だけだろうと、お腹を撫でさする。待って。君はまだ、男の子か女の子か、そのどちらでもあるのか、どちらかであるのか、わかっていない。どちらがいいだろう。男の子でも女の子でも、どちらでもあっても構わない。健やかに生まれて生い立ってくれればいいと、その当たり前の感情に、森は安堵していた。

「お一人様ですか?」

頷いて、森は自分の名前を記した。ドライバー博士の講演会である。取材を申し込んだのに、断られてしまった。忙しい、ただそれだけの理由で、スケジュールが合わないと。それならば、雑誌の校正で紙面の確認をお願いしたところ、データを送ればマヤが確認すると、それだけだった。マヤ。美しい旗持つ国の、美しい娘。

講演を暫く眺めていた。ドライバーは、今日は作務衣のような衣装で、白濁とした目を爛々と輝かせていた。そうして、合成生物に関するその制作過程、合成生物を主とした観光招致、合成生物による食糧難緩和を、高らかに宣言していた。聴衆は、息を呑んで聞き込んでいるように思える。その日、ドライバーは聖遺物のことを話すのではないかと、そのような直感があった。彼の最終の至る所。人類の可能性の飛翔。しかし、講演は一時間を超えていたが、そこに触れる様子はない。

森は、少し疲れてきて、それは、身体の変調があるのだろう、つわり、という、ものなのかもしれない。柑橘類が欲しかった。立ち上がり、ロビーに出て、自動販売機に向かうと、そこでグレープフルーツジュースを買った。キャップを捻り、封を開けると、それを喉に流し込む。そうして、その視線の先に、ソファに、狼がいた。森は驚いて、しかし、グレープフルーツジュースが先だと、喉に流し込んだ。狼は、その光景を見ていた。ボトルに視線をやる。口紅が溶けて、赤く染まっている。

「クソ喰らえ。」

「なんだ。いきなり。」

「あなた。抱くだけ抱いて、それで終わり?」

「いいや、シルヴィア。そうじゃない。」

狼は、ジョーは首を振った。哀しいほどに碧い目をしている。作り物のように。人形にはめられた、硝子玉のように。

「あんた、好きな曲があっただろう。」

「『ピーターと狼』?」

「うん。そう、俺もそれが好きだった。だから君が気になった。」

「たったそれだけ?」

「趣味が合うと嬉しくなる。音楽家だろう、シルヴィアは。森は。」

「ただの雑誌記者。」

「音楽家だよ。声がきれいだ。喋ると、音楽みたいだ。」

「あなたは狼みたい。」

「表面上は。いや、魂も。」

ジョーは、項垂れて、目を伏せた。魂も狼。それは、どういう意味なのだろうか。

「なぜここに?」

「さぁ。どうしてかな。たぶん、あなたに会いに。」

「仕事ではなく?」

「ドライバー博士はあなたの御父様?」

ジョーは黙った。そうして、沈黙が続くと、会場から笑い声がロビーに漏れた。

「誇大妄想家だと言っただろう?」

「あの講演の後、取材に行ったの。そこで、色々と話を聞いた。円環を壊したいって。」

「聖骸布のことは?」

「聞いた。あの人は、キリストや、仏陀を蘇らせるんだって。そう言っていた。」

「どうでもいいことだな。少なくとも、俺たちにとっては。だってあいつらは、両性具有じゃないだろう。俺らのことなんか、知らんよ。気にも留めないだろう。」

ジョーはそう言うと、口角を上げた。

「子供がフタナリヒラだとは言わなかった。」

「興味ないんだろう。俺が本当の子供じゃないから。正確には、奴の半神でしかないから。」

「半神?」

「ああ。俺のことはいい。長いけど、つまらない話だし。君に関わらなくていいことだ。それよりも、俺に会いに来たって。」

ジョーは顔を上げて、森を見た。碧い眼が、森を見ている。碧い光の中で火のように髪が、脣が燃えている。

「たぶん、って枕詞、ついていたでしょう。」

「若者の枕詞だ。」

「ええ。会いにきた。あなたの半神が私の中にいる。だから、それを伝えに来た。」

ジョーは黙った。そうしてほほ笑んで、

「俺を担ぎに?」

「さぁ。あなただって、私を担いだ。」

「いつ?」

「初めての日。私を、シルヴィアだって。美しい人だって。」

「今も思っているよ。美しい人で、名前はシルヴィア。名前は森。二つは同じ意味。」

森はほほ笑んで、お腹に手を当てた。まだ、鼓動も聞こえない。

「木が三つ並んでいた。美しい形だった。」

ジョーが何事か呟いた。そうして、森が首を傾げると、

「森の名前。漢字。日本の言葉。木が集まって、森。」

「ああ。」

「子供でも書ける。たぶん、俺たちの子供でも、簡単にママ(パパ)の名前を書ける。」

そう言って、ジョーは、狼は、森のお腹に手を当てた。手が重なると、線がぶれて、また重なる。四人の手のように、それとも二人の手のように、赤ん坊が眠る子宮へと、それが連なる。

「男の子だろうか、女の子だろうか。」

「そのどちらかもしれない。私たちと同じように。」

「なぜ、君に宿ったんだろう。」

森は首を傾げた。そうして、ほほ笑んで、かつて、交わった時に見た夢を思い出していた。

「小さい頃、私は男寄りだったの。」

そう言いながら、森は、ウィッグを外して、切り揃えられた前髪の下から覗く黒い目で、ジョーを見つめた。碧い目に、今度は黒い宇宙が浮かんだ。

「その名残がある。けれど、同じ森だ。シルヴィアだ。」

ジョーはそう言って、白く灼けた髪を指先で梳いた。そうして、脣を森のお腹に近づけて、小さく遠吠えた。かすかに、森の中で誰かが踊った。

了

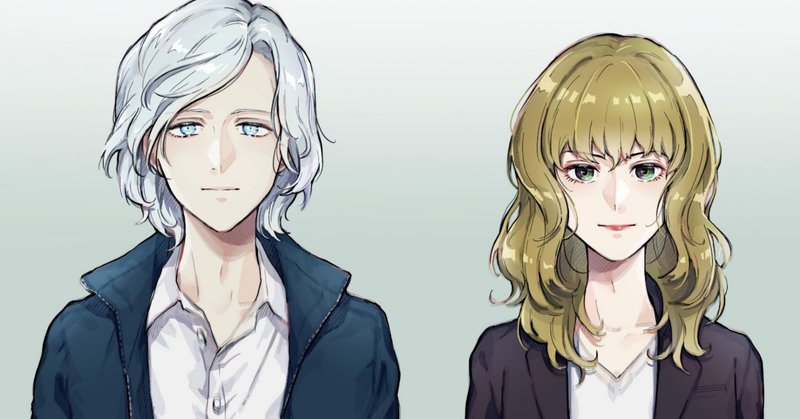

キャラクターイラストレーション ©しんいし 智歩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?