何回か死にかけたけどまた行きたいあの場所

死にかけるというのは実際のところ死んでいないのだから、その程度というものがあると思う。それに、「死」とは生物的死と社会的死の2種類が存在するものだ。心臓が一時は止まったけれど再び動き出すという限りなく死に近い生物的死にかけがあれば、飲み会であやうく吐瀉物を撒き散らしそうになるという社会的死にかけも存在するだろう。

では、僕がスリランカの滞在中に何度か死にかけた経験というのはどこに分類されるのか。それは生物的死にかけであり、はっきり言って程度は他の事例と比べれば死に近いものではない。まあそんなもんか、と思われるかもしれない。が、1日に何度か、それも数時間の間に起こることとしてみればそれは最恐の経験である。

*

この日一つ目の死にかけとは登山である。スリランカに訪れた一番の理由といっても過言ではない、世界遺産シーギリヤロックを見るために、その向いにあるピドゥランガロックという岩山を登ったときのことだ。

午後15時前、ホテルの従業員にママチャリ型の自転車を貸してもらった。10年以上は使っていそうな年季が入っている。ピドゥランガロックまでは約4キロの道のり。スリランカの人気観光地とはいえ、メインロード沿いにはレストランやホテルがちらほらとあるだけで、殆どは鬱蒼と茂る木々だけだ。

貸してもらった自転車のタイヤは十分とはいえない空気量だったが、ペダルに重さは感じなかった。狭い道幅の道路を時折トゥクトゥクや観光バスが容赦なく追い抜いていく。かなり端の方を走っているつもりだが、執拗にクラクションを鳴らされる。後ろから来るのはトゥクトゥクや観光バスだけではない。スリランカ人の若者バイク集団が自転車でゆっくり進む僕のスピードに合わせて並走した。3台のバイクにそれぞれ2人が乗車している。

「どこに行くんだ!?」

「ピドゥランガロック!」︎

彼らは当たり前のようにヘルメットなんて被らないノーヘルスタイル。セイロン島の強い日差しが彼らの笑顔をよく照らす。

「ジャパニーズ?」

「そう!!ジャパニーズ!!」

まだ何か伝えたそうであったが、彼らは手を振りながらアクセルを回した。遠く真っ直ぐな道に彼らの姿が見えなくなるまで、後ろに乗車していた若者3人は僕に手を振り続けた。

GoogleMapsの音声ガイドに従ってメインロードから外れる道を進むと、そこからは舗装されていない赤土のような道になった。

でこぼこ道で進みにくい悪路を走ること10分ばかしで、ピドゥランガロックの入り口らしきところにやってきた。観光バスや車、バイクが停車してある。先程僕を追い抜いたバイク集団であろう彼らの3台のバイクの横に自転車を停めて、ワイヤー式の鍵をかけた。

ぞろぞろと現地人が登る階段を僕もついていくように登ると、お寺のような場所が現れる。入山料は1,000ルピー(約500円)。山の手前はお寺になっている神聖な場所なので靴を脱いでいけと言われ、靴下で乾いた土の道を歩く。スリランカ人たちも裸足になって道を進んでいる。

いったいどのタイミングで靴を再度履いていいのか分からず、現地人たちのタイミングを見計らっていたが一向に靴を履く気配もないので急な階段が差し掛かったとき靴を履くことにした。靴履きのパイオニアになった訳である。すると僕の周りの現地人たちもドミノのように靴を履く連鎖が起きるではないか。なんだ、彼らも分かっていなかったのか。もし僕が靴を履かなかったら、彼らは山頂まで裸足で登ったのだろうか。

山路は基本階段である。もちろんアスファルトなどはない、もっとも自然的で簡素な階段である。急な階段がまっすぐハシゴのように続いていたときは、列になってその階段を登る。もし誰か一人でも足場を踏み外そうものならそれこそ連鎖的に転倒が起きる、極めて危険な箇所である。

幸い、それは杞憂に終わり40分ほどで大半の階段を登り終え、山頂の目前までやってきた。

が、山頂までの最後の最後は僕の身長の二倍くらいある崖をよじ登るという一番の難所で、そこを登るために長蛇の列がつくられている。どうやらこの日はスリランカの祝日ということもあったようで多くの現地人たちがその列を成している。

崖を登るといっても多くの人間はその国籍を問わず、皆ラフな格好である。Tシャツにストレッチが効いてそうなジーンズやそれに付随するボトムス、中にはビーチサンダルで登山をする猛者もいる。僕を含め、そんな彼らがどのようにしてこの崖を登るかといえば、まさに手を取り合って登るのである。かつてのリポDのCMほどではないが、崖の上にいる現地人が登る人間の手を握り、下にいる人間はその補助的な役割を担うのだ。白人の観光客も、中国人も、スリランカ人の小学生も、皆彼らの手を握ってその崖を登る。

「スローリー、スローリー。ビーケアフル」

僕の番が回ってきたときも彼らは優しく声をかけてくれた。僕にもできることがないかと思って手伝おうとしたが、屈強なスリランカ人の男に、お前はいらんことせんで先に行けと合図されてしまった。まあ確かにガリガリの僕にはその仕事は不向きなのかもしれない。

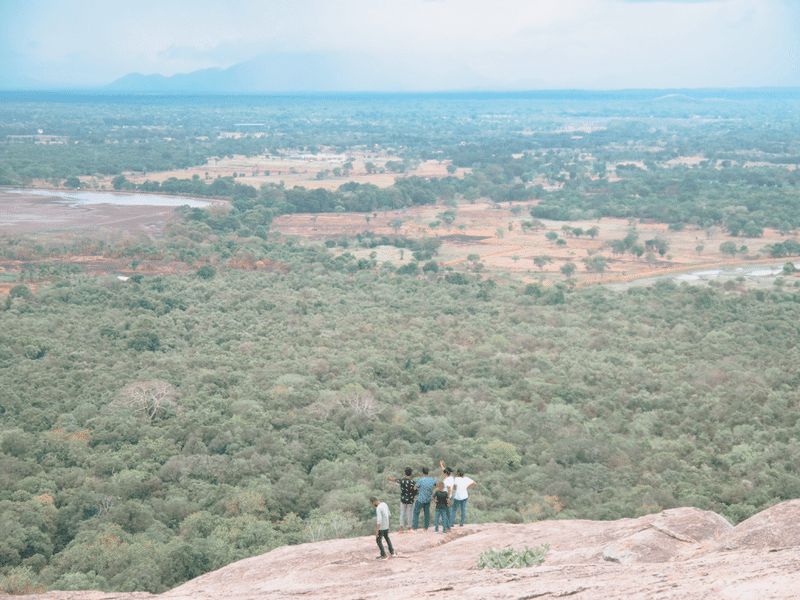

その崖を登った先にあったのはまさしく絶景だった。スリランカの広大な大地。永遠と続く深い緑色の地平線。世界はこんなにも広いのかと思わされる、莫大な空。それを背景にそびえるシーギリヤロックは世界の中心と言っても過言ではない、息を呑まずにはいられない姿がそこにあった。

観光客たちがシーギリヤロックを背景に写真を撮っている。標高が高いということもあって山頂に吹く風はめっぽう強い。キャップを外す白人の男、風で荒ぶる髪の毛を抑えて写真を撮るスリランカの女性。強風で写真撮影どころではないのだが、その絶景を皆カメラに収めようと必死である。

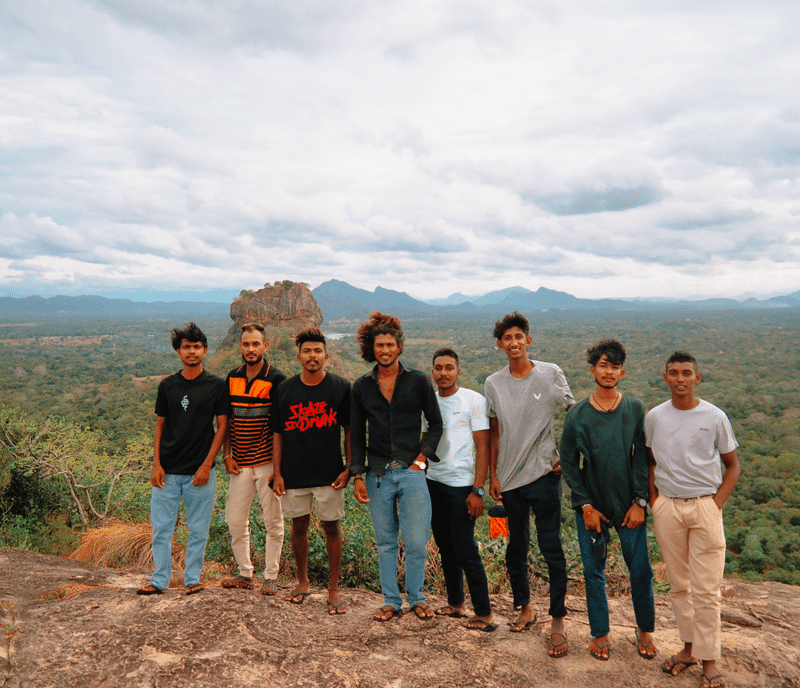

僕がシーギリヤロックの写真を撮っていると、8人の青年スリランカ人たちの一人に写真を撮ってほしいと英語で声をかけられた。

僕はオフコースと答え、彼らが手にするスマホに向って手のひらを差し出すと、彼らは僕が首から下げている一眼レフを指差し、これで撮ってくれと言った。

お願いされたら仕方なし。一眼レフで写真を撮ってあげた。

「こんな感じだけどどう?」

「最高!シェアして」

8人はずっとニヤニヤの笑みを浮かべ、ガヤガヤとシンハラ語で何やら騒いでいる。

僕は一眼レフで撮影した写真をiPhoneに取り込むと、AirDropで送信してくれと威勢の良い一人の青年に頼まれた。彼が手にするiPhoneは最新機種である。これまで列車で隣だったスリランカ人やトゥクトゥクドライバーはスマホを持っておらず、ガラパゴス携帯のようなものであったし、携帯すら持っていないスリランカ人も多く見てきたから、最新鋭のiPhoneを手にしているスリランカ人の青年には驚いた。この国の貧富の差が垣間見える瞬間であった。

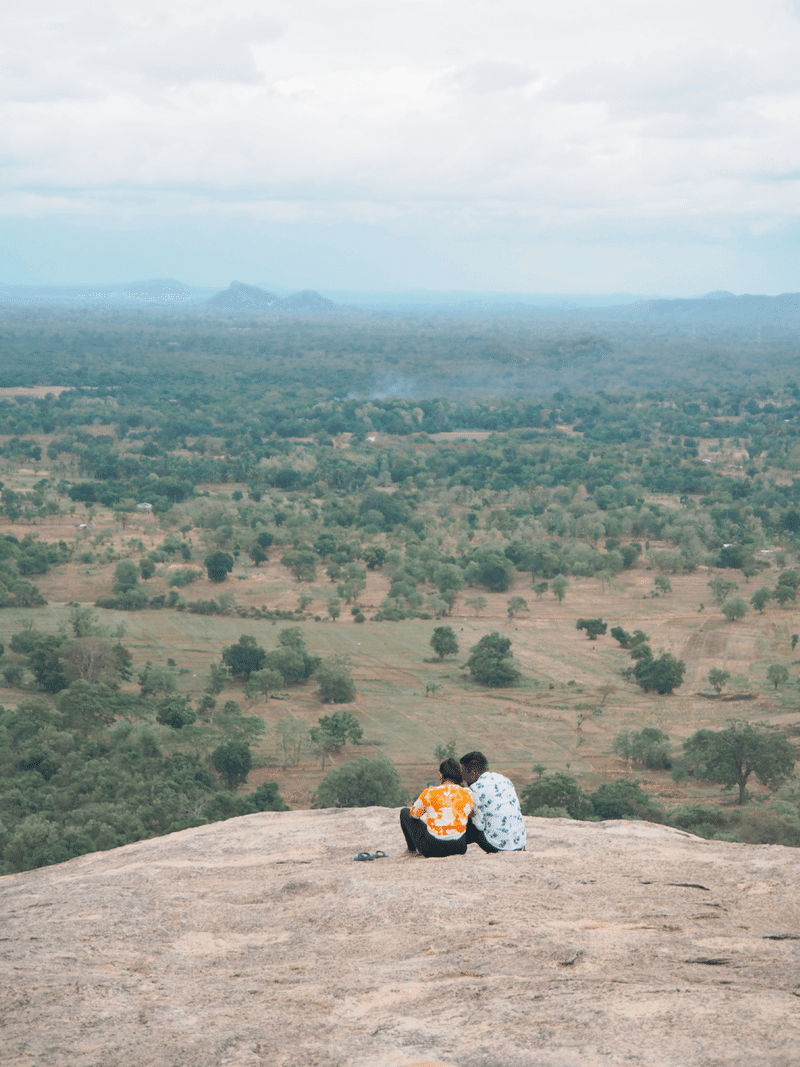

今度は僕が彼らの写真を撮っていることを見たスリランカ人の若いカップルに声をかけられる。これもまた一眼レフで撮影してほしいとのことだった。無論、彼らも手にするのはiPhoneで、AirDropで共有した。とっても明るい笑顔が素敵なカップルだった。

こうなるともはや僕は観光客というよりカメラマンとして頂上に立つ人間になってしまい、その後もスリランカ人の写真撮影をしてあげた(というより頼まれ続けた)。

カメラマンとして山頂を歩いていると、日本語が聞こえてきた。二人の夫婦で、写真を誰かに頼もう的なことを話している。おっとこれは絶好の仕事がやってきましたぞ。僕が撮影した写真は皆、笑顔で「いい写真」と喜んでくれるものだから僕もつい舞い上がってしまった。

「写真、撮りましょうか?」

「え、いいんですか!?ていうか日本人の方なんですね」

そこからはたくさんお話をさせていただいた。お二人はお仕事でコロンボに住んでいる方で、この旅で唯一出会った日本人の方だった。風に吹かれて、絶景を目の前に母国語を話せるというのはなんとも幸せなことである。

彼らの写真を撮影すると、今晩一緒に食事をしないかとお誘いいただいた。旅は一期一会なので是非と言って、その日の夜の予定が決まった。お二人はここまでホテルから車で来たそうだが、僕は自転車で来てしまったので、18時に僕が宿泊するホテルへ迎えに来てくださるとの話だった。その場でLINEを交換し、撮った写真も送って別れを告げた(山頂なのに謎に電波が繋がっている)。

山頂の岩に一人もたれて広大な自然を味わった。風は相変わらず強いが、涼しくて快適だった。

しかし快適な時間も束の間、空の色が急変し突如として大雨が降り出したのである。風が強い雨を身体に叩きつける。山頂に来ていた人たちは一斉に帰ろうとするが、最初に立ちはだかるのはあの崖である。暴風雨に吹かれ、列になってその順番を待つ。折り畳み傘を持っていたので、傘をさしてスリランカ人のおばさんを入れて二人で雨をしのいだが、Tシャツやボトムスを雨が濡らし、体温を少しずつ奪っていく。

皆肩を引き上げ、身を縮めて震えながら順番を待つ。雨はスコールのようなものですぐに止むと思っていたが止む気配はない。結局、30分も頂上の上で耐えた。

自分の順番が来たときも地獄だった。ツルツルと岩が雨によって滑る。スリランカ人たちの手をがっちりと握り、つたって、その岩を慎重に降る。滑ってごつごつとした岩に頭をぶつけようものなら死ぬ。もちろん、僕の後ろの人間が転ければ連鎖的に死ぬだろう。普段は朗らかなスリランカ人たちの表情に、笑顔がなかった。皆、真剣そのものの表情だったが行きも帰りも共助を忘れぬその姿勢には感動させられる。まあ感動する余裕は帰りの道中には存在しなかったが。

結局、並び始めて50分ほどかけてその難所をクリアした。太陽もほぼ沈み、あたりは薄暗い。そしてよく滑る。帰りの階段も細心の注意を払って降った。自転車置き場に戻ったときにはあたりがすっかり暗くなっていたが、雨はまだ止んでいなかった。

眼鏡をこすって街灯のない道を自転車で走る。狭い道を車が追い越していく。怖かったのはこの自転車にライトが存在しないことである。それでいて反射板もないから、狭い道で僕の存在に車が気づかなければ跳ねられるだろう。

そして死を悟ったのは暗闇の前方から五匹ほどの野良犬たちが吠えて出迎えてきたときである。「ワンワン!」ではなく、「バオバオ!」と吠えている。一本道であるから前を行くしか選択肢はない。突撃だ!!といっても彼らをうまく避けながらペダルを踏む。バオバオッ!五匹の犬が僕の自転車を追うように走ってついてくる。

「わぁぁぁぁぁあっ!!!!」

僕も思わず変な声が出る。ペダルを思いっきり踏み込む。一人だからよかったが、女の子と一緒にいたらきっと蛙化現象が起きてしまうような情けない声で、こんなに高い声が出るのかと自分で自分を驚いたほどだ。だが奇声の効果があったからなのか、犬は15メートルほどしか追ってこなかった。

無事にホテルへ帰還できたときには涙が出そうになった。雨でびしょびしょに濡れたTシャツを脱ぎ捨て、シャワーを浴びる。ぬるいシャワーだったが、心なしか温かく感じた。

下山中に足を滑らせていたら……犬に脚でも噛まれていたら……致死率百パーセントの狂犬病になっていたかもしれないし、噛まれた後にトゥクトゥクに轢かれたかもしれない。あゝ恐ろしきシギリヤ。

だが絶景と頂上での出会いは忘れることはないだろう。同じ経験をしてでも、もう一回登ってみたいと思わされる不思議な価値がシギリヤにはある。

約束の時間に車がホテルへやってきた。奥さんと現地の運転手さんが前に乗っていて、僕は後部座席の扉を開けた。この旅の出会いに感謝し、乗車する。食事は夫婦の泊まるホテルの屋外レストランでいただいた。すこぶる美味しいカレーとビールをご馳走してもらった。この日ほどカレーとビールが美味く感じた日はない。

濃密すぎる旅はまだ折り返し地点である。

つづく

※ この記事はスリランカ旅行記の連載です。次回の旅行記もお楽しみに!是非これまでのストーリーも覗いてみてくださいね。

「押すなよ!理論」に則って、ここでは「サポートするな!」と記述します。履き違えないでくださいね!!!!