[古い日記] 英語学習と抽象思考についての雑考

2010年6月2日

※当時筆者は修士課程1年目

先月から週2くらいで、米系銀行系列のシンクタンク的な会社のアルバイトに行っている。会社がやっている 事業は、市場調査や政策分析で、私が今担当しているのはおもに後者(のカバン持ち)。

いちばん近くにいて、私にいろいろ教えてくれるSpencerは(私は彼の名字が発音できないので,ファーストネームで呼ぶか,Bossと呼んでいる)、 「俺たちはチームだ」 「チームワークが大事」 「チームとして働こう」 を連発する。 そういう暑苦しいのは苦手と言えば苦手。しかし上手い具合にコントロールされているのを自覚するコソバユい快感がモチベーションを生み出している気がせんでもない。

それにしてもシンクタンクとかコンサルって、究極のサービス業だなと思う。完全出来高制なので、担当した案件ごとに割り当てられた枚数のベンジャミン・フランクリンをイヤッホーするわけだが、たとえばあるケースが2ベンジャミンだとすると、それに対して何時間かけたかで時給は変わってくる。 ようするに手を抜こうと思えば抜けるわけである。 しかしそこに妙なプライドとか、それこそ「チームアップ!」とか、はたまた下手な仕事をすればガッカリされそうとか最悪首になりそうとかいう恐怖感とかから、クオリティを高めようとする努力をしてしまうのだ。 質を突き詰めればキリがなく納期が守れなくなるのでまあガチ本気の8割5分くらいで止めることになる。 なんというか、それこそリカードの労働単位に対応する価値産出という方程式はここでは成り立っていなくて、マルクスの商業資本的な徹底した「抽象化」による搾取がなされとるなぁ〜、と思う。 でもまあしょせんアルバイトなのでしゃーなし。

会社にいる人たちは日本人も含めて英語がうまい。 くそうまい。当たり前だが。 なんというか、単純な流暢さというより、表現のマナーが違いすぎてまるでわたしとは異なる言語をしゃべっているような錯覚すらおぼえる。 これが所謂「ビジネスレベル」というやつなのだろう。 先ほど「抽象化」と言ったが、この「上の英語」は、高度な具体と抽象についてのスキルを内包している気がするのだ。 私は英語でも日本語でもよく喋るほうだと思うが、英語になると具体的なイメージをぺらぺら並べるだけなので、自分でも「子供っぽいしゃべり方だなぁ」と自己反省するときがある。

マルキシストの概念を敷衍すると、近代人にとって考えるためには、抽象能力が不可欠である。 具体の観察から,抽象化を通じて一般へと移行しなくてはならない。

しかし考えてみれば、英語文化にはこの移行が日常的なやりとりにも組み込まれている、ような気がする。 あらためてこの角度から英語を観察するのも興味深い。 英語では,会話は具体から抽象へと進む。 このやりとりをinteractionというのであり、やたらニコニコしたり、相手の気持ちに踏み込んでいったり,心理操作したりすることとは全く違う。 この「英語にある抽象」についてはややこしくなりそう。

2010年6月5日

友達がさっそく買ったiPad(※初代)を自慢してきた。 まあモノ自体は、アルバイト先の社員たちが持っていたので初めて見たわけではなかったのだが・・・ 欲しくならなかったと言えば嘘になる。 まさに革命を感じる新カテゴリ。 でも3Gじゃないのはでかいっしょ。 大学の構内では使えるから文句はないらしい。 Apple製品は第二世代から急激に高性能化する傾向があるので、私はとりあえずモデルチェンジまで待つ。。

いやいや!!! 何が革命的ガジェットですか。 ブルジョワ・イデオロギーに骨の髄まで汚染されていながら、なにが革命だよバーロー(マルキシスト・ジョーク)。金あるって良いな。。

ところで、大学院でTAを担当しているクラスの学部生たちとの交流が続いている。今週はシステム理論について議論した。西垣通がいうHACS (Hierarchical Autonomic Communication System)について、先生の説明をきいても実はよくわからなかった。 私は学部4年時に二クラス・ルーマンの著作をきっかけとしてシステム論に魅せられ、高いインテンシティで勉強してきた。しかしシステム論にはなんだかんだ出会ってから半年ほどしか経ってないのでまだ頭の中でのモッサリ感が残っている。自分の理解の不明瞭さに現れてしまうのだと思う。そもそもシステム論は、このような「理解する」ことや「学習」に根源的に関わる。 (私のように「わかった!」と判断することについてのハードルが異常に低い人間に対しても教条的な含意があるというわけだ)

HACSでは、学習について、ピアジェの流れをくむ認知心理学のラディカル構成主義の議論を援用して理論化している。 心的システムは情報を小包のように受け取るわけではなく,刺激を受けて変容するだけであるとされ、その変容の仕方は上位の社会的組織システムとの適合性ないし両立性にしたがうとされる。 ただし、学習に際しては,社会的抽象による既成の概念がそっくり導入されるのではなく、個人の体験にもとづく経験的抽象/反省的抽象によってつくられた自らの意味構造/概念構造との相互作用によって布置が決定される。

このような形での「学習」の理解が、システム論の心得がない者にとって困難なのは、高速情報通信技術が飽和する現代に生きる私が、パケットに分割された機械情報を他律的に受け取り受け渡すというコミュニケーションについてのイメージを、自らの認識論に不可分な形で取り込んでしまっているからだというのが私の考えだ。

科学史の教科書的記述にしたがえば、科学的概念としての「情報」についての理解は、そもそもは20世紀はじめの量子物理学の観測問題とともに出現したのであって、そこでは情報の意味解釈をおこなう観測主体としての生物(人間)が問われていた。 つまりゲノミクスやバイオ・エンジニアリングを持ち出すまでもない、「情報」についての生命的で有機的なイメージである。 それが、第二次世界大戦の終戦に前後するコンピュータの発明と、シャノンの情報理論の普及とともに、情報の機械的/形式論理的なイメージが人口に膾炙してしまい、現代に至るまでわれわれの情報、ひいては「コミュニケーション」や「学習」、「理解」についての認識を規定してしまっているように思う。

(個人の)学習とは単なる不変の情報の伝達ではなく、その個人の身体ベースでの経験や既存の概念との整合を保つ形で行われる抽象化のプロセスだ。そしてわれわれはこの「抽象」に基づき思考する。 私は「英会話には抽象がある」と考えた。日常的な英語運用に含まれる高度な抽象化の強度。。

2010年6月6日

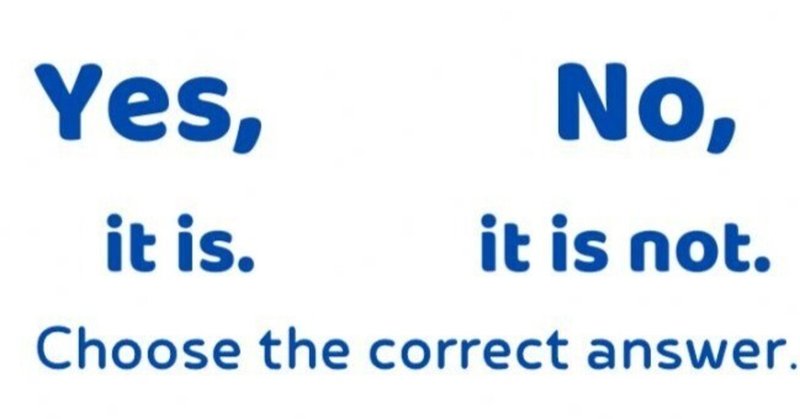

A: What is this?

B: That is a pen.

A: Yes, it is.

中学の最初の頃に習う、なんの変哲もない文章だ。 学校教育ではまず、"this"は、「これ」、"it"は「それ」、"that"は「あれ」と習う。 距離によって区別されている。

「これ」は話者の手の届くところ,「あれ」は「そっち」という意味で相手の範囲、「あっち」という意味では相手を越えて向こうのほう、「それ」は二者の中間と考える。 実際には日本語の「これ」「あれ」「それ」「こっち」「あっち」「そっち」は「どれ」と合わせて「こそあど」形といって議論が交わされてきた。

英語の"this"と"that"と"it"も同じ程度に難しいと思うが、中学の最初のころの英語学習としてでは、どちらも簡略化されて,少々無理な折り合いを付けられている。 Aはペンを手に持っているから、「このペン」について"this"を使い, What is this??? と言う。 Bは、Aの手にあるペンを、「相手の手にある」という意味で"that"を使い, That is a pen!! と咆哮を返す。 ここまではOK。

わからなくなるのは、最後の文章である。 Aは「そうですね。」という意味で"Yes, it is."と言うのだが、依然としてペンは握ったままだ。 ペンは同じ場所にある。 距離を示すならどうしてBにとって、握ったままの「この(this)ペン」が「そのペン(it)」になるのだろう。

答え。

英語では、"this"と"that"は具体、"it"は抽象である。 具体には距離「感」がある。 だから、"this"と"that"には「ここ」「あそこ」という距離感がある。 もっといえば、"this"は自分の領域であり、"that"はそれ以外である。 だから"this"には「大切にする」というイメージがあり、相手(主語)を尊敬するときには"this"を使う。 電話の相手に "Who's this?" などと言うのはそれである。 同時に、具体は互いを排除する。 「ここ」は「あそこ」ではありえない。 英語では「このペン」と「あのペン」が、具体の場を越え,共通の認識に達したときに、「ペン」は"it"で受ける。 もちろん、ペンは一本しかないが、"this"と"that"を使っている間は、同じペンに対して話者間に共通認識が成立していないのだ。 ペンは一本だが、話者は二人いる。

英語の会話は、話者間に共通認識を、求めて進行する。 具体は、個別であり、個別の話者のパースペクティヴからの認識である。 "this"は自分の具体、"that"は自分のものでない具体、を受ける。 "What is this?"とAがBに聞くときには、Aは、手に持っているものを、自分がどう認識しているかについては、Bにまだ告げていない。 Bは、Aがそれを、なんと認識しているかを知らない。 ペンについて、認識は共有されていないことがこの文章の前提にある。 そのペンを"That is a pen."とBが言うときには,Bは「そっちにある」ことを言っているだけでなく、あなたが問題としている「そっちのもの」は、「わたくしにはペンだ」と表明していることになる。 Bは、「あなたにはどう映っているかしらないけれど、わたくしにはペンだ」と言っているのだ。 これを受けて、Aは、Bとの間に、「ペン」という共通認識が成立したことを確認し、それを"it"によって表現する。 Bは、Aが"it"を使うので,Aもペンだと認識していることをはじめて知るのである。 だからこそ、"Yes, it is."と言えば良いので "Yes, it is a pen."という必要はない。 同じペンであっても"this"や"that"で言及されているあいだはAとBの間で共通認識は、成立していない。 同じペンが、"this"や"that"から"it"に移行することはAとBという話者の間では二人の間の特定のペンが一般的なペンとして成立したということだ。 いったん一般化されればそれは、A、Bを越えてさらに普遍をも示唆する。 この示唆を表現するのが抽象の"it"である。 断っておくがこれはあくまで私的独断理論である。

とにかく、ごく簡単な例からもわかるようにこのような抽象化のロジックが英語カルチャーには偏在している。 これは私が中学1年から10年間英語を勉強し、英語に接し続けてきて何となく感じてきた無気味な感覚をやっと頭で咀嚼したものであり、まだまだ自分の運用にフィードバックするレベルには至っていない。 精進すべし。いずれにせよ、この抽象論理能力からくる英語上級ユーザーの認識論上の優位性があるのではないか。

2010年6月14日

具体と抽象についてのスキルは,英語カルチャーの教養だ。

"It is a pen."という文。

前回述べたとおり、Itで指示されるペンは誰が見てもペンだ。

この文は客観的に事実を表現している。

観察者を離れて事実は客観として成立する。

これは科学哲学では,アインシュタイン/ハイゼンベルグ以前の古い近代のパラダイムの立場である。

客観的事実が、原因となり結果を決定する。

近代医学、心理学、社会科学は、この立場に立つことで発展・展開した。

身体的・心理的な病気は、原因を特定することによって治療が可能になる。社会科学では、社会現象に対して定量的なアプローチが可能になる。近代パラダイムは、社会についても言語表現についても、客観的決定論をもって完成するかのように思われていた。

20世紀はパラダイム転換の時代だった。アインシュタインの相対性理論と量子論は、互いにせめぎあいながら20世紀前半に展開した。20世紀の後半、ポストモダン文芸運動は、人間の認識をテーマとして展開した。転換の中心は、ニュートン力学の客観主義からアインシュタインの相対主義への移行であった。

焦点は、観察者の位置づけにある。ここで否定されるのは、客観の「自明性」である。

ヒラリー・ローソンは、「これはペンです」のかわりに、「わたしはうそつきです」という文章を分析した。第一に正直者は、「わたしはうそつきです」とは言わないはずだ。うそつきが「わたしはうそつきです」と発話したら、発話者はうそつきだろうか、正直者だろうか。ローソンは正解を求めなかった。パラドックスを明らかにしようとしただけだ。

発話者がうそつきか、正直者かは、文自体には含まれていない。この文の事実性は、文と発話者の関係のなかにある。文は、発話者を離れては成立しないのだ。文の事実性は、言われていることと言っている人(発話者)の間の構造のなかにしか、求めることはできない。この文は、客観的自明性を欠いているばかりでなく、何事をも決定することはない。

しかもここでローソンは、文と発話者の間にある構造は、文がどのようなものであっても、実は存在すると考える。つまり、「これはペンです」の場合も、発話者を除外することはできないとローソンは考える。

発話者は,社会的・文化的な存在であり、認識の主体である。社会,文化,主観,認識,主体のどれについても、客観でもなければ,自明でもありえない。「これはペンです」という文は、これらの要素を含むことで、言われていることと言っている人との関係を表現するのである。

ポスト近代では,客観はどこにいったのか。

古い近代のパラダイムでは、文はそれ自体、客観的に成立する。しかし新しいパラダイムでは、文は発話者を離れては成立しないと考える。

"It is a pen."も"I'm a liar."も、同じように主観的である。

では、客観は消滅したのか。

前述したように、ポスト近代の客観は、観察者の主観を通じて相対化される。観察者なしには観察できないのだから、出発点が主観であり、相対的である。そうだとしても、ここにおいても客観は観察者の観察対象としてはやはり存在する「はず」である。

この存在する「はず」の客観を、ポストモダンの現代思想は仮説として探求した。客観の「自明性」は、認識者の主観によって相対化される。だから、客観の認識の有効性は、認識の仕方にかかっている。とすれば、理論とは、客観的事実と主観的認識の関係を定義づけることである。理論構築の焦点は,「自明性」から「定義づけ」へと変わる。

この立場に立てば,パラダイムとは客観と主観の構造だと言える。

ポストモダンの試みとは,古い近代によって構築されたこの二者間の構造を、意図的に解体することによって新しいパラダイムに導こうとする運動だった。だからこそ、それは認識論を扱うものであって、文芸運動として、哲学と言語学を中心に展開した。

とにかく、アメリカ合衆国を典型として,ポストモダンの試行錯誤を経験した社会はすでに個を単位としている。「個」とは、客観の認識を仮説とする、認識の主体である。この個はポストモダンである。これが社会単位なのだ。このポストモダンの人間集団は、いつでも個に分解可能であり、またいつでも組織を構成することが出来る。

生態学的な社会システム論の考え方では、ネットワークは個(ノード)が組織の主体で、個と個の関係は相互のコミュニケーションにより決定される。

人間が先で、関係があとだ。

(環境/システムの区別がはじめから存在するのではなく,コミュニケーションを契機として「複雑性の縮減」がなされる)

ところがたとえば日本の縦型組織では、関係が先にシステムとしてできあがっている。人間を所与の関係が規定しており、人間(ノード)は与えられた関係に適応することしか許されない。適応が社会倫理であり、適応できなければ脱落する。登校拒否や引きこもりは、脱落者に許された社会空間である。この許された空間さえも拒否すれば、自殺や心中となる。

これに対して西欧のネットワーク社会は、運動するシステムであり、社会組織は、いつでも個に分解する。その実現のために、カウンターカルチャーなどの社会運動にまで発展した「ポストモダン」という高い対価をすでに支払っている。たとえば1980年代アメリカ東海岸のDigital Equipmentや、ドイツのSteinweissなどが、事例としてあげられる。

制度でありながら運動体である、開放系でありながら閉鎖系である、という意味で、ネットワーク社会は、近代の常識からは外れている。ありえないものが存在しているという意味で、本質的にパラドキシカルだ。そしてこのパラドクスはすでに実現している。それが現代。可塑性の高いアーキテクチャによる緩やかな統合を特徴とする組織のスタイルだ。

ネットワーク組織は柔構造を持つ運動体である。ネットワークでは,中心は作ることもできるし、必要ないかもしれない。中心も周辺も変更が可能であり,組織は常に変容している。

日本も含めた非西欧社会の近代には,ローカルな伝統と融合という問題がついて廻る。これは西欧とは別の近代の試みなのだから、古い発想に閉じ込めることなく、新しい理論の構築が必要である。そうなってはじめて、西欧との関係も論ずることが出来る。

自然科学のパラダイムそのものではなく、自然科学のパラダイム転換に伴う社会変容を、説明できる理論の登場が待たれる。

日本の周縁部(典型的には、ベンチャー企業?)では,伝統とネットワークの融合はすでにトレンド化しているという。

そこでは90年代から、さまざまな試行錯誤が継続しているが理論が出来なければ、また概念が用語として定着しなければ、試行錯誤は一過性のままに留まる。ソフトバンク、楽天、ライブドアなど、周縁部独自の可能性と困難は目に見えている。テンポの速いグローバル化時代に、さまざまな意味でリスクとチャンスを見てとり,対応できるのは周辺部だろう。周辺部が、西欧社会のポストモダンの成果を何処まで吸収できるかが、実は近道であるように思う。

しかし、その際に最大のバリアとなっているのが、具体から抽象へ、つまり端的には理論化/概念化という英語の教養的スキルだと、私には思われるのだ。

物事を特定するとき、日本語では具体に返る。英語では抽象に進む。一般化によって個別のペンは「ペン」として抽象化され、共通に特定された。抽象・一般化によって物事を特定するのが、英語の論理である。この論理は、科学的だ。天動説から地動説への移行はまさしく、この具体・個別から抽象的思考への移行ではなかったか。この移行が構造的に組み込まれた英語では、日常会話でも、つねに具体・個別から抽象へと、話者は進む。一般化による共通認識が成立しなければ、"it"へは移行せず、"this"と"that"にとどまることになる。

物事の抽象的な特定の例としては,南極点や北極点,あるいは、「国境」などが挙げられよう。これらは緯度・経度(私はいつもLongitudeとLatitude、どっちがどっちだったか忘れてしまう)という抽象的な線引きがあって、はじめて特定可能になる。抽象的にしか特定できない。

あるいはもっと身近な例でいうと、時間がある。だから英語では時間には抽象の"it"を使うのだろう。

言語は決して論理的に作り出されるものではないが、論理を含み込んでおり、話者はその論理に縛られる。日本語では、抽象的論理を表出することは可能でも、その論理で話者を縛ることはしない。

英語の抽象について語りはじめた出発点は、極めて抽象度の高い「上の英語」を認知したことにあった。おそらくこの「上の英語」は、大学に行って学ぶものだろう。抽象能力のチャンピオンは「考える」作業のチャンピオンだ。グローバル社会でのネゴシエーションでは,こういうヤツらが相手になる。

私もそろそろいい加減に、アメリカの大学に行かなければならない。

「具体から抽象へ」を、日本の学校の英語教育の初頭に教えることはできるだろうか。もし可能なら,日本語にも良いインパクトがもたらされるのではないか。つまり豊かな論理性だ。このプロセスを野放しにせず,コントロールできる力を日本の英語教育法が獲得することが出来れば,日本ももっと変わることができるかもしれないなどと言ってみる。

グローバル社会のネゴシエーションで大切なのは陳腐なヒューリスティクスなどではないだろう。具体から抽象へという心の動きは,民主主義社会の根底にあるものだ(ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』)。日常的な抽象の駆使があってこそ、ポストモダンの試みも意味を持つと思う。

[完]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?