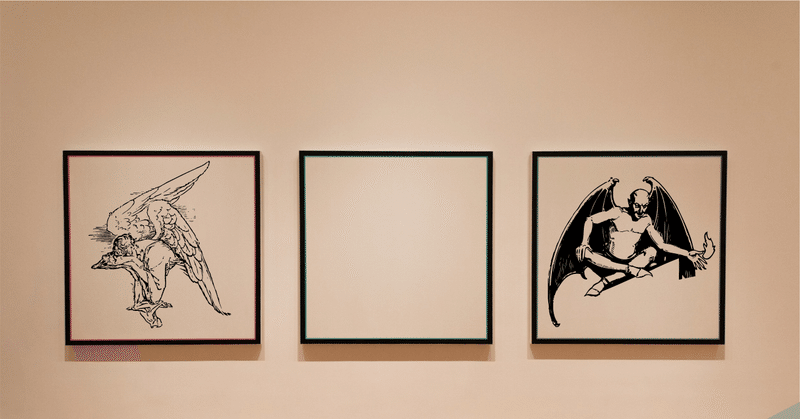

ディレクターの理想像と現実

「note、書きてえなあ」

ライターというのは、文章によるストレスを文章で解決する永久機関である。

ある日突然ポテチが食べたくなるように、またある日突然どうぶつ園に行きたくなるように、「何かを書きたい」という欲求は瞬間風速的にやってきます。アポ取れよ。

そんなわけで、「文章描きたい欲」を治めるために、noteのお題を緩募しました。

チルちゃんの、こういうディレクターでありたい像を聞いてみたさ。

— ばぶ@イカイ (@kikukaku_yki) April 18, 2023

あざーす!!

最近の話

実は私、仕事の7割はディレクターをしています。最近担当案件でヒヤリハットが起きてしまい、Twitterでグダグダ言ってたわけです。

ヒヤリハットで良かったけども、もしヒヤリじゃなかったら?ヒヤリする前にもっと指導できたのではないか?そもそも、指導なんかできるのか?そんなことを考えていたら、夜中なのも相まってやたらショボーンとしてしまいました。

今回頂いたお題はたぶん、それらを見越した優しいパス。

こういうディレクターになりたい…という像は見えないけれど、「こういう管理職になりたい」みたいな像はあります。N=1のディレクターがどんなことを考えているのか、私のブレストにお付き合い頂けたら。

どうしても生まれてしまう

“パワーバランス”

「ピーターの法則」をご存知でしょうか。

カナダの教育者、ローレンス・J・ピーターが提唱した法則です。

能力主義の階層社会では、人間は能力の極限まで出世する。したがって、有能な平(ひら)構成員は、無能な中間管理職になる。

簡単に説明すると、

会社で出世すると仕事内容が変わる

有能な平社員は『平社員』の仕事において優秀なので、出世して仕事が変わると無能になる可能性がある

出世するのは「その時点で有能な人」であるため、多くの人材が出世しきった先で無能化する

この法則には賛否両論がありつつも、たしかにライターとディレクターでは求められる能力に違いがあるのも事実です。

例えば、ライターは(今のところは)職人気質OKですが、ディレクターは「視野広く、人を巻き込みながらマルチタスクを捌く」ような動きが求められていて、職人とは少々対極的。

ディレクターはライターのキャリアアップ先のように捉えられがちだけど、職人気質の高品質ライターがディレクターになったとしても、うまく立ち回れない可能性があります。すごいライターがディレクターに向いてるとは限らない。

あと、キャリア的にもライター歴を浅くしてディレクターをやっている人達なんてわんさかいる(私もそう)ので、能力の低い「D(ディレクター)の一族」もわんさかいる…と仮定できます。

私がまだ10代だった頃、父が言いました

「経営者と社員は、会社という組織の中で役割が違うだけ。誰かを偉いって思うから変になる。

どんなに偉ぶっていても、経営者は社員がいるから役割を果たせるんだ。」

ディレクターは経営者ではありませんが、組織の三角構造的に言うと中間管理職に該当します。でも管理職だから偉いわけではなくて、メンバー間で役割が違うだけです。

ディレクターは偉くないし、すごくも無い。優秀とも限らない。もちろん「すごい人」はあちこちにいるけれど、それは個人単位の話ですね。

しかし、いくら偉くはないと言っても、ディレクターとライターにはパワーバランスが生まれます。ディレクターが負うのは

小さな意思決定

品質管理と責任

指示

です。なぜこんなことをしているかと言うと、複数のライターがメディアの統治性を無視して執筆すると、メディアのブランドがくずれてしまうから。

簡単な例をあげると、「柔らかい文章」と「ガッチガチな文章」と「オラオラ系文章」が同じメディアに存在しているとターゲットを絞れないし、記事の集合体である「メディア」が中途半端なものになります。トンマナ合わせて〜ってやつですね。

こうならないように、ディレクターは個々の記事の方向性を揃え、品質を担保します。ライターが布ならディレクターは天気であり、雨を降らせたなら布は濡れ、風が吹いたならとんでいく。管理職は大きな方向性を示すので、ライターの個性を少しだけ犠牲にしながら足並みを揃えさせます。

この点で、ライターには「従う」という選択肢しかありません。もちろん提案は嬉しいし、反発して「もう辞める!!」となってもいいのですが、結局は「意思決定をした者が責任を取る」のです。

いくら「上下とかないよね」って言ったところで

責任を負いながら指揮を執る

ディレクター指示に従いつつ書くライター

では、パワーバランスが産まれます。

“怖くない人”になりたい

パワーが強い立場の人は、下の人達からすると「普通にしていても怖い」存在です。

それもそのはず。「従えられる」ということは、自分の行動を握られているってことです。自分の行動を他人が握るなんて、何をされるか分かったもんじゃありません。

だから、なるべく私はディレクターとして「怖くない人」でありたい。構造上絶対に産まれてしまうパワーに、自覚的でありたい。

こんな研究があります。生産性の研究です。

上司が部下に暴言を吐くと

言われた本人

▶処理能力61%低下、創造性58%低下

周囲

▶処理能力33%低下、創造性39%低下

目撃した人

▶処理能力25%低下、創造性45%低下

これだけ処理能力が落ちます。暴言が呼びおこすのは「恐怖」の感情です。恐怖が3〜6割の生産性を落とすと考えると、恐怖は本当によろしくない。

さらに、上司が怖いと保守的になり、相談もできなくなるので「隠蔽」も横行します。

恐怖を前にして動けなくなるのは人間性云々ではなくホモ・サピエンスにそういう性質がプログラムされているからです。

クリスチャンホーム育ちのチルちゃんは

愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。

なんて聖書のことばを聞きかじっていますが、間違ってないというか、世界的ベストセラーなだけあるなあと思います。

主人公はライター、ディレクターはサポーター

組織の三角構造で読者に1番近く、またダイレクトに影響を与えるのはライター、そしてライターの文章です。

組織図の上にいる管理職であればあるほど、記事、そして読者からは少し距離ができてしまいます。

だから、私達ディレクターがすべきなのは「ライターが伸び伸びと力を発揮できるような環境構築」であり、マクロな視点からライターの執筆をサポートすることです。

サポートのやり方には色々あるのでしょうが、まずは相談相手になること。

文字数が大幅にオーバーしてしまうなら自分でいっぱい悩む前に

一次情報にたどり着けないなら、苦しくなる前に

相談されたところで力不足だなんて言わないし、それが仕事だから恐縮もしなくていい。

こういう観点からも「怖くない人になりたい」と思うのですが……人生において、本当に心を開ける相手はどれくらいいるでしょうか。「忙しいかもしれない」「迷惑かもしれない」なんて配慮は、相手が親友でもしてしまう。

この「恐縮」を「相談」に転換させるのが「指示」です。ある意味職権乱用なのだけど。

指示として「○○になって困ったら相談して」と明確に伝える。相談していいか分からないから1人で頑張っちゃうので、相談OKだよと粒度を細か目に。

ライターが1人で耐えている、言語化されていない「困りごと」を、コミュニケーションツール上の文章だけでどれだけ拾えるかがキモです。

理想はライター主導。現実はクライアント優先

とはいっても、やっぱり納期に遅れてはクライアントに迷惑がかかります。

「トラブルで執筆が間に合わなくて、初稿納期1日前を過ぎても連絡がない」なんてなったら、クライアントに迷惑をかける前にほかの人にパスするか、こっちで巻きとるかして間に合わせないといけない。そうなったら家事と育児をこなしながら、睡眠を削ってやるしかないんです。

トラブルは避けようがありません。病気や怪我、身内のトラブルからはいつだって襲ってくるし、それで執筆できないならしょうが無いと思う。

でも、執筆できないことがわかった時点で誰かが代わりにやらなきゃいけない。チームでいることの良さは、人の穴を埋められることです。

あと、やっぱり記事の品質が悪すぎたら提出できません。個人ブログみたいな3次情報を絶対視して執筆して、内容が全部間違ってるみたいな。納期に余裕があればライターさんに修正してもらうけれど、余裕が無いならこちらで全部治すこともあります。

「書いた記事がほとんど原型を留めていない」なんて、ライターはプライドが傷つくと思うし、悲しくなると思う。

でも納期が近いとそうなってしまう。

サポーターとしては、ライターがスケジュールで困っているなら、ヒアリングしながら一緒に調整したい。そうした方が、潜在リスクに対する策を立てやすいからです。

でも、報連相がなければそれも叶いません。報連相が遅いのはだいたい「気が回ってない」もしくは「注意されるのが怖いから」。

恐怖は取り除けなかったのか。進捗状況の確認をもっと早く入れれば防げたかも。大量の赤字で傷つける前に、やれることは沢山あったのではないか……そんなことを、考えてしまうこともあります。

ただ、やっぱりディレクターが全部を全部「よーいしょ」ってすることはできないんです。これが現実。私も全員のケアができるほど有能じゃないし、配慮が足りなさに気付いて後で「んああああ」ってなることもある。無能でごめんなさいって感じだけど、できるライターさんから自走して欲しいのが正直なところです。

「なんでこんなこともできないの?」と思った場合、ケーススタディが足りていない。

よくwebライターの「仕事のできなさ」が話題に上がるのですが、「仕事ができない」には2つの軸があると思います。

生まれつきの能力値

自分の中で

ケーススタディが蓄積されていない

ビジネスシーンで「了解しました」を使うのはNGと言いますが(誰が言いだしたんだ)、そんなん、私のような専業主婦は知らないのですよ。

でも「承知しましただよ」と教えて貰ったり、実際にビジネスコミュニケーションに触れたりして、私の無意識下にケーススタディが蓄積されていきます。今や「ナレッジ」「コンバージョン」「アジェンダ」なんて横文字も使えるようになりました。

赤ちゃんは親の真似をしますが、これは大人になってもそうなのだと思う。

「なんでこんなこともできないんだ」と思った時、その人にはケーススタディが貯まっていない可能性が高い。テレワーク最高!の裏には、先輩社員の細かい動きが見えなくてスキルが伸びない新卒社員がいます。

そこでケーススタディを提供するのが管理職の役目でもある気がしてまして。「コピペは悪くない」と思っている人に「著作権法違反は普通に懲役ものだゾ☆」って教えるとか。

以前、「私はライターをあまり切らない」と書いたのですが

それは「経験つめばできるようになるっしょ」っていう希望があるからなんですよね。正直に言うと「これくらいちゃんとやってくれ〜〜」って何度も思ったけれど、無能はいるが悪い人はいないと信じているので、そこを言語化しないまま切り捨てたくない。

勝手に「これぐらいできるだろ」と期待して察してもらおうとし、勝手に落胆して憤ることって無駄of無駄なんですよね。

……っていうのが、理想。

現実の私は「それくらい、ちゃんとやれよ」って思ってしまうことも多い。レギュレーションが治らないとか、上位記事からコピペするとか、提出時にURLしか貼られていないとか。本人にケーススタディが無いと分かっていても、それ本当に全部言わなきゃダメ?と思ってしまう。

まあ、私も編集者やディレクターから同じように思われている気がするので、めちゃくちゃ自分勝手なのですが。

「これくらいやってくれよォ」と「私が言えば防げたのでは」の狭間で引っ張り合ってしまうのが、結構苦しいです。自責にも他責にもなりきれない感じ。

ライターの皆さんは(私も含め)、案件を切られるのが怖いと思いますが、多くのクライアントは「ダメなやつは継続切れ」の精神でいるし、結構シビアだと思います。

さいごに

5000文字書いてるウケる。

意外に思うところがあったんだなあと思いました。

ディレクターの職務内容って会社によって全然違うと思いますし、管理職なのかも絶妙に怪しいですが、世界79億人のうちの1人の話だと思って、斜め45度で受け取って頂けたら嬉しいです。

ではまた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?