脳科学的日常(その2)

趣味の続き…

■音楽、映画の視聴

主にYoutubeとアマゾンプライムで楽しんでいる。

映画は、以前は洋画オンリーだったが、最近は邦画もプライムビデオでよく観る。

洋画ではSFモノ、アクションモノで、比較的最近ではスタートレック(子供の頃からファン)、ミッションインポッシブルなどが好きである。

邦画では、クローズドノート(今な亡き竹内結子の、個人的には最高の姿が観られる)などが好きである。

音楽では、音質では圧倒的に勝るプライムミュージックも聴くが、やはりミュージックビデオとして、Ivan TorrentやAlan Walker/Shuffle Dance、Two Steps from Hellの特にkiko10061980レミックスが好きである。

それらが何故好きかは、長くなるので別稿としてお話するが、いずれにしても脳科学と深く関わっているからである。

■仕事に関連して

現在、ある発達障害児童の療育施設に送迎ドライバー兼保育補助スタッフとして従事している。直接的には、車の運転が好きで子ども好きだからであるが、運転は瞬間的な判断や動きとある程度の予測や勘、並行処理が必要で、脳に格好の刺激を与え老化を防ぐ働きがあり、また、神経発達障害や学習障害は、脳科学の大事なテーマであるものの、それらの機序についてはほとんど解明されていないことで、興味がそそられる。

それらとともに、アルツハイマー病をはじめとした認知症や意識の問題を関連する論文等による若干の科学的根拠と豊かな想像力(≒妄想)で、自分で納得できる説明を求めることをライフワークとしている次第である。

■例えば・・・

発達障害のうち重度の知的障害のある児童が身近にいる。その子は、小学生であるが、気に入った絵本を持ってきて読んでくれとか、絵を指して「これ、なーに?」とよく質問したり、カードに描かれてある絵で知っている名前はちゃんと言える子で、知的好奇心は旺盛と言ってよいが、まだ会話をするほどの言葉を話すことができない。また、行動特性として、自分に興味がないことには注意を向けず、突然走り出したりいやなことをやらされるとき寝そべったりといった問題行動が見られる。

筆者の見立てとしては、判断力や(問題)行動の抑制がうまくできていないということから、前頭前野と記憶、特に海馬の機能低下が原因の1つと考え、保護者にはそれらを発達させる指導を個人的に提案している。もちろん、医者ではないので非薬物療法である。

その根拠は、ニューロンの持つ最もすばらしい特性である「可塑性」にある。その可塑性により、適切な刺激を脳に与えることにより、ニューロンのネットワークを補強したり、別の部位に再構築できる。何万、何億ものニューロンが死滅する脳卒中に見舞われても、適切な治療とリハビリでほとんど全快した例もあり、頷ける。

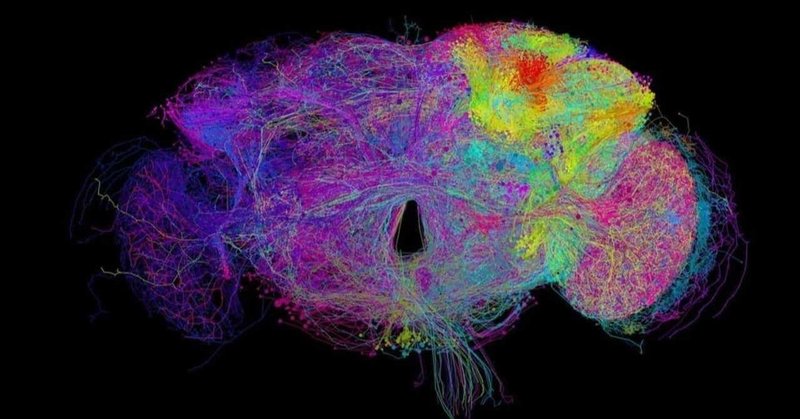

つまり、原理的には脳の病気は治せるわけで、ただ大きな課題は、どうやればいいかという方法がわからないことである。その方法を知るには、脳のメカニズムを完全に解明する必要があり、その研究が進められている。画像からのアプローチとしてfMRI、ネットワークからのものとしてコネクトームなど挙げられるが、何せ相手は1000憶とも2000憶とも言われるニューロンと1個当たり1000~10000あるシナプスによる結合、さらに、ニューロンの10倍、つまり1兆個以上あるグリア細胞との協調作業のメカニズムの解明であり、至難の業としか言いようがない。

幸い、筆者はそれらを克明に実験したり論証する研究者でも科学者でもないので、論文レベルの知識を基に、豊かな想像力を駆使し、別な言い方をすれば、極めていい加減なストーリーを組み立てる自由を有している。

科学者であれば滅多なことは言えなくても、筆者なら躊躇なく言えるし、科学者がそれを見て反証することはまず不可能なので、良くも悪くも言いたい放題である。

ここnoteでは、それを武器にこれから書き進めてみようと思う v(^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?