◎山梨へのプチ旅◎:②中央本線に乗って勝沼へ旅する(後編:勝沼の街の楽しさ)

大型連休期間中に訪れたプチ旅の記録。私の住む、東京都八王子市からだと、中央本線の各駅停車に揺られて約1時間で到着できる、山梨県甲州市(もとは勝沼町)の勝沼ぶどう郷駅。笹子峠を越える鉄道のスイッチバック跡ならびに、トンネルを利用した旧線路の遊歩道など、楽しい施設を紹介しました。(前回の記事はこちら)

今回は、大日影トンネルの遊歩道を歩いたあとで、谷を下り、勝沼の街を歩いた部分について書きたいと思います。

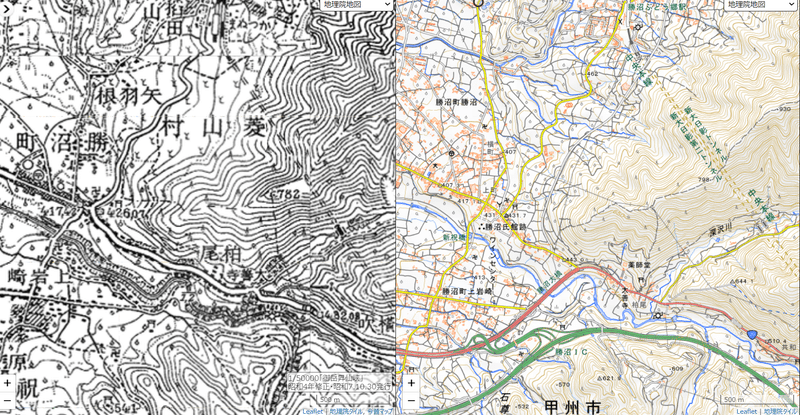

■まずは、今昔マップで勝沼を眺める

まずは、勝沼の街の今と昔を地図で見てみましょう。

勝沼駅は、勾配の制約で標高の高い場所にあります。

大日影トンネルの遊歩道を抜けた先は、深沢川がつくる谷があり、それを下ると、柏尾の集落に近づきます。そこで甲州街道と合流します。甲州街道は、富士川水系の笛吹川の支流、日川が作った谷筋を走っています。深沢川との合流点付近に、甲州街道の「柏尾橋」があり、その付近には、「勝沼堰堤」という、土木遺産があります。そんな街を歩きました。

■深沢川の谷筋を歩く

谷を下る道が続いています。

なかなか見られない角度からのトンネル見学。

ブドウの木を支える、斜めに立つ支柱が、この街の風景です。

いやー、のどかでいいな。

■柏尾橋と、戊辰戦争

甲州街道は、この地で深沢川を渡ります。これが柏尾橋です。

江戸時代の柏尾橋は、この写真のようなつづら折りの道を下った

谷底にあったそうです。

そして、ここにある柏尾橋は、江戸・明治・大正・昭和と時代が変わるにしたがって架け替えられていった経緯があります。

そして、この地では、戊辰戦争の際、近藤勇率いる幕府軍と、官軍が戦った、「柏尾の戦い」が行われた地であることが知られています。

この地は、東京から甲府盆地に入る入口に当たる場所なので、交通の要衝であり、敵軍を迎え撃つ場所でもあったということですね。

■日川の治水に貢献した、勝沼堰堤

そして、その柏尾橋から、少し日川の谷底に向けて歩いていくと・・

大規模リニューアル工事が施工されています。

勝沼堰堤は、日川で繰り返し起こる氾濫と土砂の流下の対策として、大正4年から6年にかけて当時の内務省直轄事業で作られた砂防堰堤です。この堰堤の施工記録、大正11年の「土木学会誌」にアーカイブされています。PDFから、当時の施工記録を見ることができます。

日川砂防工事に関する報告

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/m_jsce/08-05/08-5-11424.pdf

堰堤側の岩盤を掘削して滝のように流れ落ちる形にしました。

今では別名「祇園の滝」と呼ばれています。

■柏尾発電所の水圧鉄管

上部水槽からの水位差で発電する仕組みのようです。

■ぶどう寺、大善寺を訪れる

このお寺、民宿もやっているそうです。

このお寺は、行基さんが開山したとされるお寺。一説には、行基さんがブドウを伝えたとの説も。このお寺には、ブドウを手にした薬師如来像が安置されています。

さすがは、ブドウ寺です!

国宝のお寺を眺め、ブドウ発祥の地とされる場所でワインをいただく。そんな幸せ過ぎる場所なのでした。

■日川沿いを歩く

桁橋というちょっと不思議な橋です。

日川の谷底を進む小径とブドウ畑。

何だか異次元空間という感じです。

■国道20号の、勝沼大橋

■祝橋を目指す

ブドウ畑が広がる平地。

斜めの棒があったり、上から吊ってみたり。

ブドウ畑に構造力学を感じながら歩きます(笑)。

支柱とネットが設置されている場所が多いです。

■祝橋を渡る

そして、たどり着いたのが、祝橋。昭和6年に完成したアーチ橋。登録有形文化財に指定されています。

■勝沼駅をめざす

坂の途中にもブドウ畑が広がります。

なかなか登るのが大変な坂です。

25パーミルが続く本線の勾配標。

アンダーパスが。なかなか見事です。

■終わりに

勝沼ぶどう郷駅から歩く街歩き。大日影トンネルの遊歩道目当てに来ましたが、正直なところ、こんなに土木遺産が多く、素晴らしい歩くルートだと予想しておらず、良い意味で期待を裏切られた感じでした。自宅からも実はそんなに離れていない場所なので、再び訪れて、もう少しゆっくり探索したいと思った勝沼訪問でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?