わたしのふるさと・京都市伏見区羽束師の歴史めぐり

私の故郷は、京都です。と周囲の人に話すと、「舞妓さんと友達」とか、「いちげんさんお断り」の店を知っている、とか、言われます。そんなわけないだろー、というツッコミを定番で入れますが(笑)、故郷は京都市でも伏見区の、その南西の端部の羽束師(はづかし)という地区で、国道171号線や名神高速道路、東海道新幹線が近くに走る以外は、田んぼが広がる当時はのどかな雰囲気でした。近所の人たちは、四条河原町などに出かける時も、「京都に行ってくる」と言っており、自分たちが京都市に住んでいるという意識が薄い、そんな場所でした(笑)。

京都市のことや、伏見区の大手筋や桃山と言った場所は、有名な施設などもあり、行ったことやご存じの方も多いと思いますが、羽束師という地区は地元民ではないと、地名を知らず、訪れたこともまずない場所と思います。今回はその場所の不思議を探りたいと思います。

【条里制の地割を残す田園地帯】

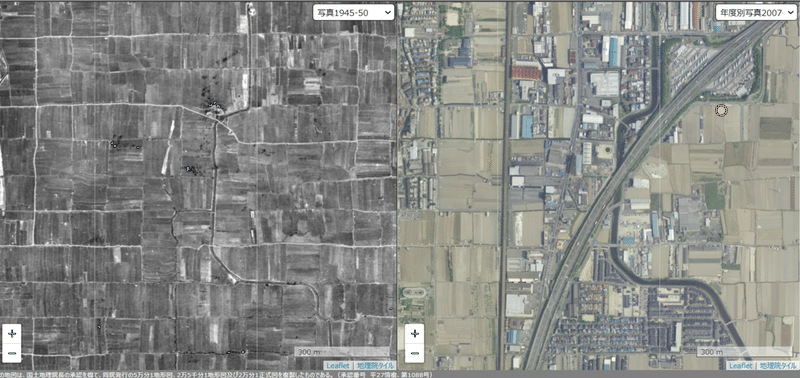

下記の写真は、「今昔マップ」の戦後間もなくと2007年当時の航空写真です。左の戦後間もなくの写真を見ていると、整然と正方形の地割の中に、縦長の田んぼが並んでいる状況がわかると思います。これは、奈良時代以降に開墾された田に見られる、条里制によって形成された田園地帯であることを表しています。そして、今の道路や宅地、工場なども、条里制の地割のルールに沿って建てられていることがわかります。地割そのものが歴史を語ってくれている場所と言えるでしょう。正方形の1辺は、約109m。この地域の施設のスケールは、109mという数字に支配されていることがわかります。こういう形に平安時代前後から出来上がっている条里制という制度、すごいです。

【長岡京の中だった痕跡】

この地域は、もともと784年からわずか10年足らずだけ存在した、長岡京という都が遷都された地区です。私の昔通っていた小中学校や、その近所の外環状線の新道が工事されるときに行われた遺跡調査で、長岡京の痕跡を示すような出土があったことで知られています。短命に終わった都ですが、確かに一時的にはきちんと構築されていた痕跡を示す、非常に重要な遺跡だと教えられました。

【菱川城というお城跡】

私が子供の頃通学路として歩いていた古い集落の中のお寺が、実は室町時代にはお城だったという話を知りました。小学校の近くにあった林のような場所が、昔は古墳だったらしいとか聞いていたのですが、まさかお城があったとは驚きです。

【地震の痕跡で知られる遺跡】

羽束師志水町にある遺跡。遺跡と言えば、過去の暮らしなどの痕跡が出土することが多いですが、この遺跡では、実は過去の地震の痕跡が出現しました。1600年前後に起きたとされる、液状化現象の痕跡。おそらく、伏見を襲った慶長伏見地震(1596年)などの影響があったのではないかと思われます。液状化現象によって、安土桃山時代の地表面に地下の砂層の砂がいくつかの地層を突き破って噴出し、その後に堆積した地層には何も貫通していないという状況が見られ、液状化現象がその時期に起きたことを物語っているようです。

【久我畷という道】

上述した通り、条里制によってこの地域は南北方向に碁盤の目のような地割ができていましたが、そこを斜めに一直線に貫く線(道)があるのが確認できます。これも実は非常に古い道で、「久我畷」と呼ばれる道路の痕跡になります。平安京遷都の後に、羅生門の南にある鳥羽離宮と、大阪からさらに西国に向かう西国街道とをまっすぐに結ぶ官道の跡地。今昔の地図を見比べても、北東から南西に一直線に伸びる不自然な直線道路(そんなに幹線道路でない区間が大半)や用水路のような水路が印象的です。

【実はすごく古い、羽束師神社】

ここは、地元では一番古くて立派な神社、羽束師神社です。神社の脇にある石碑にも書かれていますが、この地域は古くからの水はけの悪い土地を排水路となる人工河川を設置して排水し、農耕に適した土地となるように改良した歴史があるようです。地域の歴史は、治水の歴史とも密接に関わりあっており、土木の世界とも非常に関連が深いものであることを再認識しました。

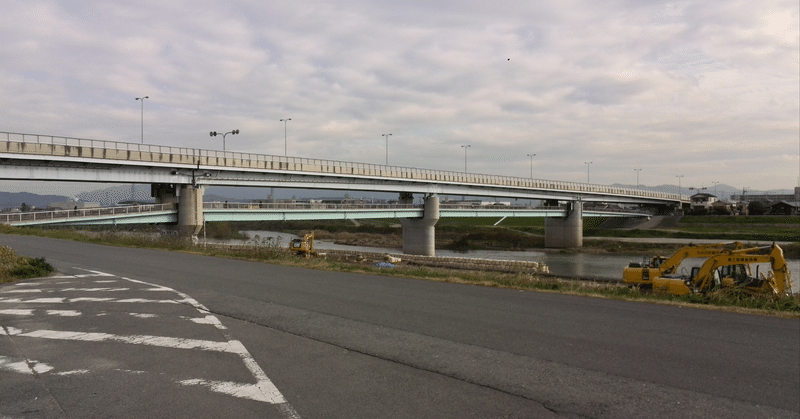

【桂川と国道171号・名神高速・東海道新幹線に挟まれた田園地帯】

羽束師という地域を一言で表すと、田園地帯であるということ以外に、あまり説明できるものがありません。京都の人にとっては、あの僻地のようなところにある、免許センターの場所、というイメージが強いかもしれませんが(笑)。今は、京都市の外環状線が走り、だんだん市街化も進んでいますが、どこかあか抜けない雰囲気が漂う場所が何とも味わい深いです(笑)。

【終わりに】

わが故郷、京都市伏見区羽束師は、条里制の遺構や、長岡京であった頃の遺跡、その後の久我畷という道、菱川城というお城、慶長伏見地震の液状化現象の痕跡、治水などの歴史など、歴史的にもバリエーションに富む場所です。もともと住んでいた地元民にとっては、ただの交通の不便な都会だけど田舎っぽい町(苦笑)というイメージしかありませんが、実はすごく歴史的にも地理的にも面白い場所だと再認識しました。

こういう場所がふるさとなのだと再認識すると、少しうれしくなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?