人類を支える材料の話

本稿で紹介する材料には、鉄(鋼)、アルミニウム、紙、ケイ素、ゴム、陶磁器(や土器)、炭酸カルシウム、絹、そしてプラスチック。実に、多様な材料が我々の生活を構成している。特に鉄は、建物や橋などの構造物をなし、車を走らせ、船を造り、交通・運輸を通じて都市文明を創っている。

冒頭の画像は、鉄の香炉の様子だ。引用元は下記の通り。

「Rolling Mill with Coil Box」 by Mouser Williams on Flicker

現代は、プラスチックの時代だ。多くの材料からその役割を奪い、今日の主役を担っている。俗称「プラ」の繊維の服をまとい、プラの椅子に腰掛け、プラの食器で飲食し、プラのカードで買い物をし、商品はプラの袋に入れて持ち帰る。

プラスチックの時代

しかも、プラスチックの開発は進み、軽くて、丈夫で、熱に強く、薬品への耐久性も有するものが登場。そんな開発を支える高分子化学が飛躍的な発展を遂げるのは、20世紀になってからだ。1940年、ナイロン製のストッキングに始まる。「石炭と空気と水から作られ、クモの糸より細く絹より美しい、そして鋼鉄よりも強い繊維」。こんなキャッチフレーズが話題を呼んだ。

膨大な種類のあるプラスチックの中で、ポリエチレン(PE)の生産量が一番多い。ゴミ袋や、様々な容器、テープ・フィルムなど日常品の多くが、この材料でできている。安価で、使い勝手もいい。原油が原料であり、蒸留によってナフサを精製し、エチレンを経て、ポリエチレンを生成する。その他、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリエチレンテレフタラート(PET)、ポリ塩化ビニル(PVC)、アクリル樹脂(PMMA)など、どれを見ても、僕らの生活に欠かせないものだ。素材は、言うまでもなく、人類の生活・技術水準のバロメーターと言える。

本稿では敢えて、そんな20世紀のプラスチック以前にも、どのような素材があり、我々人類の歴史に影響を与えてきたか、ざっくりと学んでみよう。

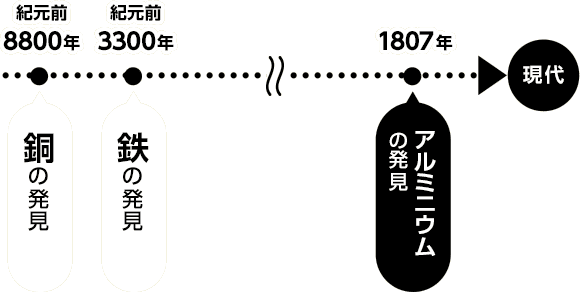

遅れて登場した「アルミニウム」

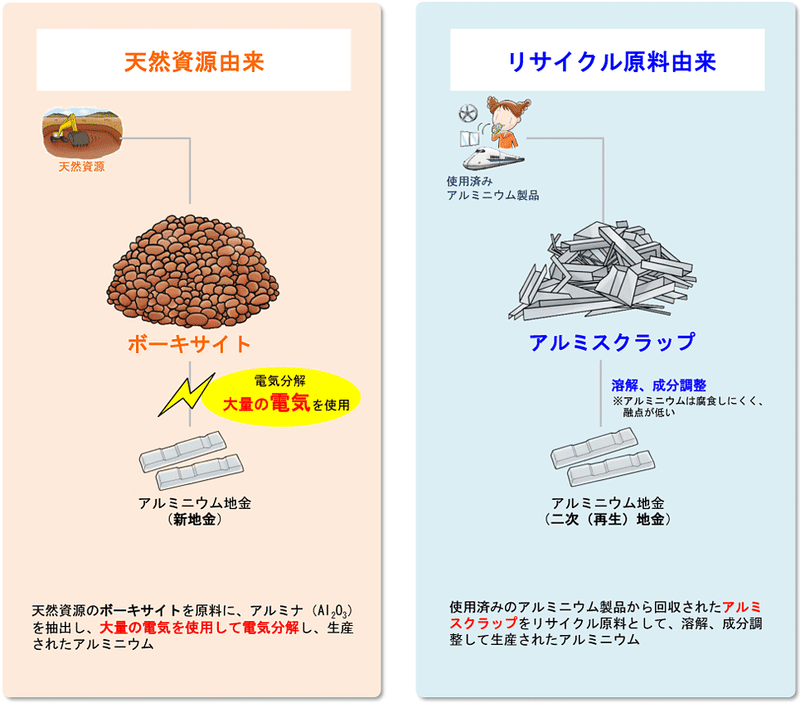

地球上(地表)に存在している素材で最も多い金属は、アルミニウムだ。鉄ではない。地球の深部にいけば、おそらく「鉄」の存在感が圧倒的になるはずだが、僕らが手にできる範囲で言えば、アルミニウムに軍配が挙がる。それにしても、鉄が(何千年も前から)人類の歴史を大きく変えたのに対し、アルミニウムが登場したのは1825年のこと。さらに量産法が確立したのは20世紀に入ってからだ。

軽くて丈夫、かつ安定。そして低コストでの量産が可能になったアルミニウムは、現代人の生活を激変させた。何しろ、鉄の比重のわずか三分の一。合金にすれば、強度の課題も解決できる。かつ(鉄に比べて)錆びにくい。正確に言えば、あっという間に錆びて緻密で薄い被膜を形成し、内部への酸化を食い止めてしまう。外見的には錆びているように見えないので、「錆びにくい」のだ。さらに、切削加工がしやすく、延性・展性に富み、アルミ箔として使える。熱伝導率や電気伝導度も高いことから、電気製品へも利用されている。

これだけ優れた材料が、人類に長らく貢献できずにいたのは、アルミニウムを酸素から引きはがす方法がなかったからだった。原材料はボーキサイト。見た目にはやわらかい粘土に見える。そこからの精錬は、電気分解によってアルミニウムを析出させる。大量の電気使用が、容易になった今日だからこそ、人類はアルミニウムを手にできたのだ。材料の歴史とは、その埋蔵量だけでなく、発見・発掘・精錬を、我々が可能にする術を手にして始まるものだった。

ナポレオン三世の時代には、高価な貴金属として並べられていたアルミニウム。それが今では、百円均一にも並ぶような製品の素材になっている。ちなみに、アルミが合金として「ジュラルミン」に化けると、防護服用途を拡大。ライト兄弟が空を飛べたのも、アルミニウム合金が飛行機材料として活躍の場を広げたからである。

文明を創った「鉄」

もし、人類が鉄を見出してなければ、農耕や狩猟から抜けられなかったのかもしれない。鉄が都市を造り、産業を育て、文明をもたらしたからだ。しかし、鉄は(今日の我々が思うほど)便利な材料ではない。錆びて劣化しやすく、融点も高い(1535度で加工が難しい、青銅の融点は950度ほど)。

では、鉄の最大のメリットとは何だろうか。その「安定性」にある。これは、鉄の元素構造がもたらしている。そもそも元素とは、宇宙、つまりは恒星の中で育てられていく。水素に始まり、その高温環境の中で元素同士が融合すると、ヘリウムになり、リチウムへと続き、より重い元素が誕生する。そんな元素合成に、「止まるライン」が存在している。つまり、重い元素が融合されたとしても、鉄に至ると、そこで止まってしまうのだ。鉄より小さくても、大きくなっても、不安定な構造を取り、結果的に「鉄」へと落ち着いていく。だから、鉄が大量に存在する。

しかも、鉄は、他の元素を取り入れ、「合金」になることで、無限の進化を続ける。たとえば、炭素を含んだ「鉄鋼」は合金だ。叩いて伸ばせば刃物になる。紀元前15世紀頃、ヒッタイト人が手にした技術は、硬くて強靭な鉄鋼を得る技術だった。鋼鉄の技術は、日本にも受け継がれ、日本刀を創み出した。炭素を多く含んだ鋼を刃に用い、芯には炭素を少なくした強靭な鋼を採用。膨張した刃の側と、圧縮した刃の芯とが組み合わさり、日本刀の反りとなる。これを再加熱(焼戻し)して、あの、切れ味鋭く折れにくい日本刀ができあがる。

もうひとつ、ステンレスも鉄とクロムの合金だ。その錆びない特徴は、クロムが酸化し、薄い丈夫な膜を作ることで得られている。クロムは酸素との相性がよく、傷がついても、すぐに再生する。しかも肉眼では見えないほどの薄さなので、光沢も鮮やかなままだ。

鉄の生産量は、国力を決める。イギリス、アメリカ、ソ連、日本、中国が鉄鋼生産高で世界一のバトンを回してきた。大きな構造物を築く役割は、今のところ、鉄以外の材料で代わりを務めるのは難しく、また多彩な合金を作りうる懐の深さも相まって、我々の文明生活の大黒柱となっている。

学ぶ、を支えた「紙」

紙の発明者は中国の蔡倫である。後漢時代、つまり2000年も昔である。作り方は、麻のぼろ布をよく洗い、灰とともに煮る。これにより純粋なセルロースを取り出し、臼で叩いて、水に分散させる。そして網を張った木の枠ですくい上げ、乾燥させる。これで紙が出来上がる。

紙のすごさは、長い時間の経過にも耐えて存在し続けること。セルロース繊維は直線的で、ヒドロキシ基(水素と酸素一つずつ)を有し、水素結合で幾重にも結びついている。他の分子や酵素が入り込む隙間がなく、分解されない。このセルロースが、植物の「骨格」となって、その体を支えている。この地球上に最もたくさん存在する有機化合物と呼んでいい。

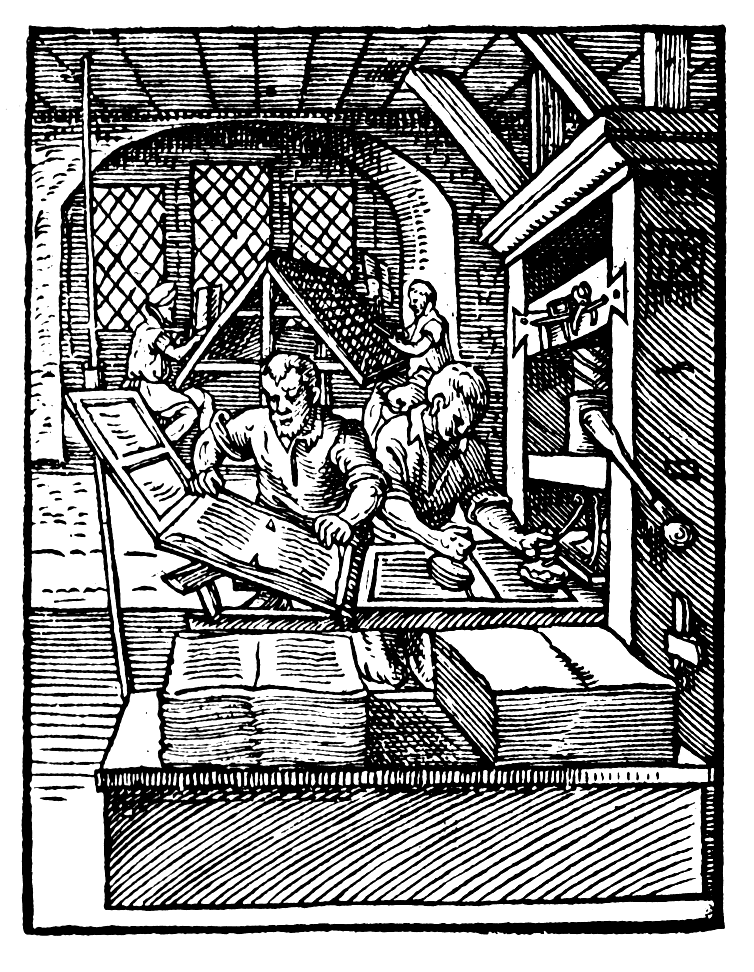

紙の登場は、鉄の文明にも匹敵する役割を担った。それは情報を記録し、コピーし、安価に分散保存することを可能にしたからだ。中国では、文字が広まり、文化が伝播した。その後の科挙制度の誕生につながり、人々の学習意欲が掻き立てられた。それを可能にしたものが「紙」である。中国の書物(情報・知見)は、日本にも渡り、科学・宗教・政治的な知識をもたらした。

日本にも優れた紙の材料(ミツマタやコウゾ)がある。それによって和紙が発明された。日本の最古の長編小説『源氏物語』は、和紙の上に書かれた作品だ。ヨーロッパでは、紙の普及が大幅に遅れた。製紙に適した植物がなかったからだと言われる。しかし、活版印刷機が(ブドウ圧縮機の改造によって)発明されたのは画期的だった。情報は大量にコピーされ、社会の変化を加速させる。のちの宗教革命が始まるのも、この印刷技術と深く関わっている。かの悪名高い「贖宥状(免罪符)」は大量に印刷され、教会が人々の富を奪う手段に使われた。教会の堕落と改革の機運が、その後のヨーロッパ全土を、戦場へと変えることになる。人類の歴史とは、情報の伝搬や思想の普及によって、大きな推進力を得ていることがよく分かる。

未来を築いた材料

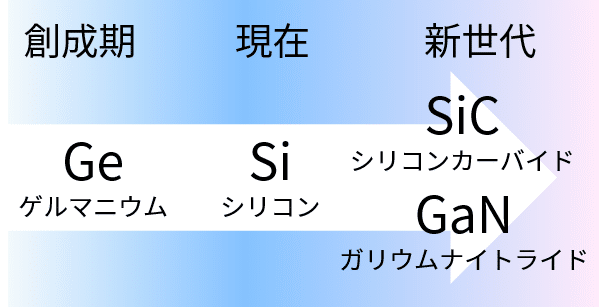

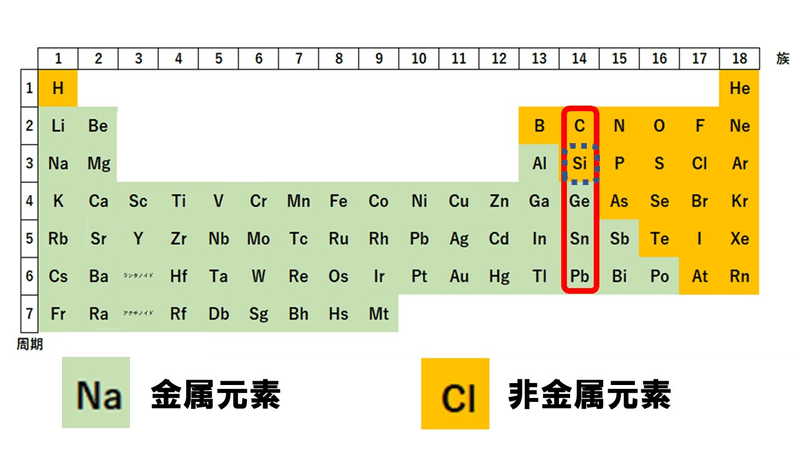

次に、ちょっと変わった材料の話をしよう。ケイ素(シリコン)だ。半導体の材料として知られるが、長らく、人類には発見されないままだった。このケイ素、なんと、重量比で言えば、酸素に次いで多く存在する。その総量は元素全体の四分の一にも達するのだ。ケイ素は通常、酸素と強力に結びつき(二酸化ケイ素、すなわち石英として)、岩石やガラスの中に存在する。我々のすぐ傍にある材料なのだが、その潜在性を見出すことは、かなり難しかった。

この材料を半導体として活用したのが、シリコンバレーの異才たちである。イタリアのルネサンスや、イギリスの産業革命に匹敵するような才能の集結によって、シリコンのチップの集積度をめぐっての、血眼の開発努力が続けられた。ここに、コンピューターの時代が切り開かれたのである。

半導体とは、電気を通す通さないをコントロールする。ケイ素は、金属のように電気を通さないが、他の元素を(微量に)混ぜると、電子のバケツリレーを始める。このケイ素の純度を高め、不純物の量をコントロールすることで、半導体の集積密度はどんどん引き上げられる。当初の半導体は、ゲルマニウムから始まったが、現在の主流はシリコンである。そして、さらに次の模索へ向けた研究が進んでいる。

ケイ素は、(前述のように)石英として地球に多く存在する。石英はクォーツとも呼ばれ、時計の精度を支える材料だ。周期表では、金属と非金属との間に存在し、炭素系のグループとなるが、二酸化ケイ素、いわゆる「シリカ」として非常に安定した構造をもつ。炭素が生命を産み出す材料となったように、ケイ素も(他の星でなら)生命材料になりえたのでは、と言われる。しかし、現在想定されえる自然環境下では、「似て非なる」ものだ。

ゴムとスポーツ

ゴムがヨーロッパにもたらされたのは15世紀。そして日本には幕末になってようやく、だ。天然のゴムは、(ゴムの)木から漏れ出た樹液(ラテックス)が固まったもの。メキシコでは、原住民がそれをボールのように蹴飛ばして遊んでいた。この樹液から得られる「チクリ」を噛む習慣もあったようで、これが現在のチューインガムの起源となる。

ゴムと言えば、その抜群の伸縮性だ。炭素と水素のイソプレン(比率が5:8)が一直線につながったもので、自然界の多くの化合物がこの構造を採っている。そこには炭素同士の二重結合が(規則的に)含まれており、(回転できず)分子の動きを制約する。普段は縮れているが、全体を引っ張ると伸びる。これが、ゴムの伸縮性である。

このゴムが材料として飛躍するのは、グッドイヤーの研究の賜物だった。そう、あの世界屈指のタイヤメーカーの創業者である。ゴムに硫黄を加えて熱すると、暑さでベタベタになるという欠陥が克服されていた。硫黄が結合部分に橋を架けるように結びついていたのだ。硫黄の量が増えるほど、長く引き伸ばしても元に戻りやすくなる。ゴムは銃の部品に使われたり、車輪用途になったりし、爆発的な成長をしていく。さらに、そのタイヤに空気を入れることで大成功したのが、ダンロップだ。ゴム産業は、その後、実にたくさんの大企業を誕生させている。

土器から陶磁器へ

日本の時代は、首都が建設される以前、土器によって区分されていた。縄文土器、弥生土器が登場し、生活様式あるいは文化の担い手が大きく変わった。そしてますます隣国からの影響を受ける。それが、陶器だった。粘土を低温で焼いただけ(の素焼き)では硬さが足りず、そこに釉薬を加えた。これを塗って(高温で)焼くと、(素焼きの)微細な孔がふさがっていく。強度や防水性も増し、表面に艶も出る。

その後、白い器を求めて、磁器が発明される。石英や長石、カオリナイトなどの岩石を粉末を混ぜ、高温で焼いたものだ。(土色ではない)白磁や青磁が中国で創み出され、世界中を魅了した。それが明の時代だったわけだが、王朝の滅亡後まもなくして、ヨーロッパで磁器の製造に成功。また日本も、豊臣秀吉の朝鮮出兵により、朝鮮の陶工が多数日本へと連れ去られた。こうして、日本にも磁器の産地が誕生することになる。今日では百円均一でも、陶磁器が売られているが、工芸品・芸術品の価値は決して色褪せていない。

巨大な役割を担った材料

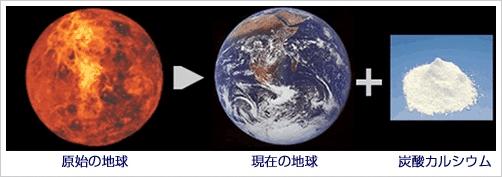

ここで少し意外な材料を挙げよう。炭酸カルシウムだ。日本でも、石灰岩の形で大量に産出する。空気中の二酸化炭素が海水に取り込まれ、カルシウムイオンと結びついて沈殿する。こうして空気中の二酸化炭素量の調整にも役立っている。地球の隣・金星では海が蒸発してしまったため、二酸化炭素を吸収する仕組みがなくなった。それで、強烈な高温が冷えることもなく、金星の命運を地球とまったく異なるものにしてしまった。

石灰石は焼くと、生石灰(酸化カルシウム)となり、強いアルカリ性を示す。これを土壌にまくと、酸性土壌を中和することができる。農業には欠かせない材料だ。また生石灰はセメントの材料になる。これを水で練って放置しておいたものが、コンクリートだ。人類の文明を影で支えた立役者とも言えるだろう。いざ使うときには、鉄筋を中に組み込み、相互の欠点を補う。

海には膨大な炭酸カルシウムが沈殿した。それを殻としてまとったのが海洋生物たちだ。貝やサンゴが大量に増えた時代、すなわち白亜紀、彼らの死骸が積み重なり、今日の石灰岩になっている。その中でも特別なものがある。アコヤ貝の中で稀に見つかる真珠だ。貝は異物を、自分の体の成分で包み込む。実はそれが炭酸カルシウムなのだが、この安価な材料が、貝の中で育まれ、偶然に、見事な価値の球形物を生じる。この仕組みを、日本人が研究し、真珠の養殖として成功させた。あの、ミキモトだ。養殖真珠はその後世界を席巻し、大量の外貨を日本にもたらすことになる。

シルクが東西の文明をつないだ

最後は、「絹(シルク)」の話題で締めよう。かつては、日本にもたくさんの桑畑があり、蚕を飼っていた。一匹の蚕が吐き出す糸の長さ(繭)は最高1500メートルに及んだ。得られた繭は、工場で選別され、良質なものだけを湯で煮た。生糸を取り出すプロセスである。灰汁などのアルカリ分と共に煮ると、真っ白く手触りのよい絹糸へと化ける。

古来より、日本人にも知られていた蚕の繭だが、中国では4700年前の遺跡から絹織物が出土している。絹はタンパク質だから本来はたちまち腐敗してしまうはずだった。しかし絹のタンパク質(のアミノ酸鎖)が特別な折りたたみ状態になっている。これは、消化酵素の攻撃をブロックする仕組みだ。ゆえに数千年を経ても腐敗することはない。絹は天然の防腐剤を持っているようなものだった。耐久性があり、美しく、そして繊維内部の無数の空隙によって、吸湿性に優れ、(含んだ空気が)保温性も有している。この空隙が、染料にもきれいに染まる特性を有し、完璧な繊維として重宝された。

こんな絹を、世界は欲した。中国からヨーロッパに送られたその道は、シルクロードと呼ばれている。東西の交流は、常にこうした物産への欲望が推進力となった。他方、日本は中国に対抗するため、自前で養蚕事業を奨励した。社会が安定した江戸時代のことだ。その後、明治になって、国が主導する紡績業が始まる。これが世界遺産の「富岡製糸場」である。

繭は生き物であり、品種改良が続けられた。その結果。現代の繭は、接種したタンパク質の7割近くを絹糸に回している。完全に、人間の「家畜」となった。しかし絹の産業は、その後大きな試練を迎える。なぜなら、ナイロンやポリエステルなど、冒頭で紹介したプラスチック(合成繊維)が次々と誕生したからだ。日本の製糸業は衰退し、「おかいこさま」と呼ばれ、神話にまで登場する蚕の将来には暗雲が垂れこめている。ただ、今後、新しい技術によって復活しえる研究も始まっており、素材産業の未来には、終わりがなさそうだ。上記参考図書では、「スパイダーシルク」と紹介されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?