時間、書く、別れとは

最近

本を読んでいる。

いろいろ考えたくて

そして

いろいろ考えたくなくて。

読書って

自分との対話だ

思考してる。

まず「時間」についてのパラダイムシフト

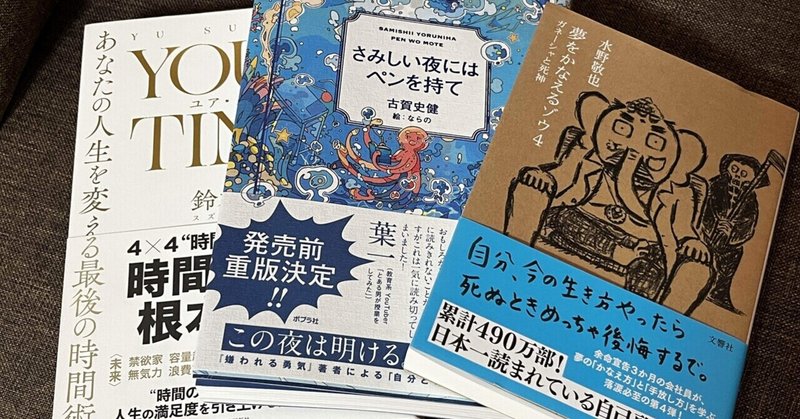

「YOUR TIME ユア・タイム」

鈴木 祐

難しい本だった。笑

だからまだパラパラとしか読めてないけど…

印象的だったのは

文中に出てくる「サン人」

彼らはいまも昔ながらの狩猟採集生活を送るだけでなく、私たちとはまったく異なる“時間”を生きていることで知られます。通常、先進国の時間像は過去から未来に向かって一直線に進むのに対し、サン人には似たような認識が存在せず、彼らにとって世界の変化は「一定の周期でくり返すもの」として体感されます。

鈴木 祐

自分の時間に対する認識が

絶対じゃないと

初めて知った気がする

「当たり前」を疑ってみる

それって大事だな

2つ目は「書く」ということのパラダイムシフト

「さみしい夜にはペンを持て」

古賀史健

びっくりなのが、これ、児童書❗️

大人でも理解しやすい、読みやすいけど

内容がすごい。

「書くときのぼくたちは『手を動かすこと』が面倒くさいんじゃない。『頭を動かすこと』が面倒くさいんだ。なにかを書くためには、それについて真剣に考えなきゃいけない。その『考える』という手間を、みんな面倒に感じているんだ。書くことは、考えることだからね」

古賀史健

確かに、

「書く」ことの効用は「考える」ってことだし、

それが面倒くさい一因だな

「じつは、おしゃべりって9割が『返事』でできているんだ」

古賀史健

「日記の向こうに、それを読んでくれる相手がいない。自分の気持ちを伝えるべき相手がいない。だったら、ことばを尽くして『わかってもらおう』とする必要がない。結果としてものすごく雑な、ただ自分の感情を吐き出すだけの日記になってしまう。流れのある文章ですら、なくなってしまうんだ」

(中略)

「でも、日記の向こうに読者がいると思ったら、もっと『わかってもらおう』と努力するだろ?感情に走りすぎず、そこにコスパなんか求めなくなるだろ?ぼくたちは、わかってもらおうとするから、自分の感情を整理する。わかってもらおうとするから、ことばをていねいに選ぶ。わかってもらおうとするから、ことばのペン先を細くして、ことばの色彩を豊かにする。すべては、読者にわかってもらうためなんだ」

古賀史健

「思う」と「考える」

「思う」と「言う」

「書く」と「話す」

思考についての理解が深まったし、

私の今までの「日記」はもしかして「日記」じゃなかったのかも

という気がしてきた

この日からの

私の「日記」がほんの少し

変わった気がする

3つ目は「別れ」ということのパラダイムシフト

「夢をかなえるゾウ4」

水野敬也

1巻が出たときに

話題になって

確かドラマ化されて

そのときに1巻は読んだんだけど

続編が出てるのは

知らなかった

ただ、正直1〜3巻は

シチュエーションは違えど

言ってることは似通ってるかなという印象だった

でも、4巻は人の生死がテーマ

ざっくり

「死」についての

パラダイムシフトが

起こった

「たとえば、人間の原始的な社会では、(中略)死は、魂が身体を離れ、抜け殻となった身体が自然に還るプロセスに過ぎないわけだからな」

「『土に還る』ちゅう言葉があるやろ」

「昔の人らが使てた言葉やけど、自分が『石』ちゅうことがよう分かってたんやろな。岩が、石や砂、さらには他のものに変化していくように、自然から生み出された自分も、いつかは土になり、他のものに形を変えていく…」

(中略)

目に映っているすべてのものが、水色の細かい粒子が集まってできているように見えたのだ。地面の土や砂も、木も、ベンチも、遊具も、そこで遊ぶ親子までも、同じ粒子の集まりであり、形以外の違いは何もなかった。

(中略)

「死は、存在せえへん」

「この世界にあるものは、ほんまは『同じ

全体と自分とを分けてとらえてまうんや」

水野敬也

大切な人との別れ

それすらも

地球規模で見ると

何も変わらない

自分の存在が

ちっぽけに思えた

個人的には

この4巻だけ

読んだらいいんじゃないか

なんて。笑

人を好きになること。

好きな人と一緒にいること。

好きな人と子どもをつくり、家庭を築くこと。

水野敬也

これは私の夢だなあ。

いつ叶うんだか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?