『歌壇』2021年11月号

①利根がはの中洲に立てる白鷺は源義経の裔(すゑ)とおもへる 小池光 何を根拠に。論理的にもイメージ的にも繋がらないのだが…。ただ作者がそう感じた、その感覚を共有するということなのだろう。

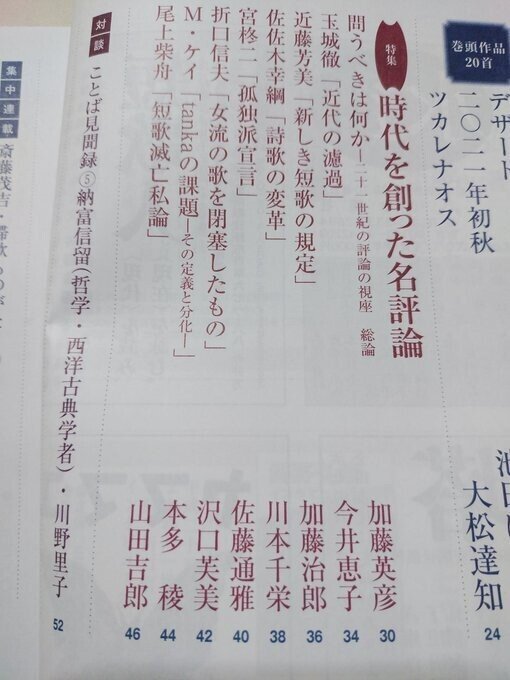

②特集「時代を創った名評論」総論:加藤英彦「問うべきは何か」〈批評や評論は作品に従属するのではなく、作品を契機として新たに花ひらく領野でもあったはずだ。批評もまた作品である。〉これにはまさに同感だ。作品が契機だけれど、評論もまた作品だ。気概を持って書かれるべきだろう。

〈すべての批評は作品から導きだされる。そうした具体を背負わない論は凡そ観念の披歴に堕すか抽象のなかに埋没するか。〉このことは前に挙げたことと矛盾しない。論のための論になってしまっては加藤の言う通りで、あくまで作品に即して書かれるものだと思う。

〈どの評論も絶対的な正解を引っ提げて現れるわけではない。論じ合うことで互いのステージが上がっていくような多面的な価値の鬩ぎあいの反復が批評文化の水位をあげ、短歌史を更新してきたのだと信じたい。〉向き合って論じ合うことは重要だが、今一番欠けている。コロナ後、回復するだろうか。

③特集「時代を創った名評論」私も寄稿しております。佐佐木幸綱「詩歌の変革」について書きました。お読みいただければ幸いです。近代短歌のスタート地点がなぜ正岡子規・与謝野鉄幹と考えられるのか検証した優れた論です。必読と思います。

川本千栄〈いかにして〈歌枕〉〈暦〉〈題詠〉から〈現実〉〈個人〉〈事実の具体性〉へと転換するか。キーワードは「写生」であり、佐佐木は、子規が写生を通して成し遂げてきたことを、作品に即して具体的に確認している。〉私の論の一部をご紹介させていただきました。

この特集、不思議なことに選ばれた評論が被ってないんですよね。しかも短歌評論を考える上では外せない論が揃っている。自分が選ばなかった論も、これは読んでほしい!と思うものが並んでる。すごい偶然。こんなことってあるんですね。

④「ことば見聞録」第五回 川野里子〈批評が成り立ちにくい。傷つくんじゃないかとお互いびくびくしています。その代わりにあるのが共感しましたという批評です。共感というのは批評ではないと私は強く思っていて、共感で済むならそれは文学でさえないと思うんです。〉

納富信留〈そのとおりで、批評や批判と非難や攻撃は全然違うことがわからなくなっている。(…)大学の授業で君の発表は全然駄目だという言い方が難しい。優しく言うと全くわかってくれない。ちょっと強く言うと学校に来なくなっちゃう。〉批評・批判を非難・攻撃と取ることは多いかも知れない。

納富〈議論で言ったことって半分くらい誤解されるのが普通で、そういう意味じゃないんですよと説明しなくちゃいけない。誤解されるんだと気づくことでお互いに変わっていくわけですよね。〉半分ですか!多いな。説明し説明されて認識を変えていく。論争が出来にくい時代だと思うが論争は大変だ。

⑤納富〈哲学はそれ(韻律)に反抗して散文を作ったんです。我々は普通、韻文は人工的で散文が自然だと思ってる。だけど歴史的には逆で、他の文化圏もだいたい同じですが、最初文学が生まれるのは韻文なんですね。(…)ある種トランス状態になる、神の言葉の韻律なんですね。〉驚愕!

納富〈どんな韻律にせよ、そのリズムを持つ言葉を唱えることによって我々自身その形に同化していく。韻律によるある種の画一化を政治の形に利用したらみんなが一緒になっちゃう。そういうのに違和感を感じて異分子みたいなかたちで韻律を破壊する、それが散文による哲学の語り方です。〉驚愕!!

最初に散文があって次に韻文だと思っていましたとも。しかし文学の始めは韻文で、韻文のリズムの持つ同化の力に抗するため、散文による哲学が出来たのだとは。耳で聞く韻文が人をトランス状態にしていくって…。でも詩の持つ力ってそこかも知れない。驚愕ののち腑に落ちた。私も韻文に捕まってる…。

⑥納富〈正しい読みってあると思いますか。〉川野〈たった一つの正しい読みというのはないかもしれないですが、ストライクゾーンはあるような気がします。〉賛成。どんな読みをも肯定することは、逆に短歌の読みに対する可能性を狭めることに繋がる。ストライクゾーンはいい喩えだ。

⑦川野〈言葉って韻律に乗って出てきたりしますよね。韻律も自分の外か中かよくわからないところにあって自分もそこに突き動かされる。しかも定型詩の言葉って私のものと言えない気がするんです。(…)〉納富〈(…)人々が語った語彙とかフレーズとかを模倣して共有して言葉を使っているのは間違いないですよね。大きなクラウドみたいなのがあって、我々はそこからただ借りてきているというと極端かな。(…)(哲学の場合でも)私の考えといっても、相手が喋った言葉に触発されてそれが言葉になって出てきたりするわけで、「私の」っていえないですよね。〉同じ言語を使っている限り、どこかで誰かが使った言葉と被るのは避けられない。それが同時代であればあるほど近くなるのだろう。クラウドというのは、分かりやすい。詩のクラウド、散文のクラウド、そこに繋がっている人の集団で共有されているイメージだ。

⑧納富〈言葉にして初めて感情ってわかってそれとずれてるなって感覚が動くので、私ってどこですかと言ったら元にあったもやもやどろどろあたりじゃないでしょうか。〉言葉になる前のもやもやどろどろこそが自分。言葉で認識する以前にあるもの。それをどう表現するかではないか。

今回の座談会も面白かった。特に韻文が散文に先立つ、といったあたり。違う畑の人と対話することによって、見えてなかったものが見える。短歌の中の人とだけ話していては分からなかったことばかりだ。

⑨中西亮太「歌人斎藤史はこの地で生まれた⑤」〈午前四時半から六時まで哀草果の講演「作歌の実際」、続けて七時まで文明の講義「万葉集作者未詳歌」。八時から十二時、昼食休憩を挟んで午後二時から四時まで選者ら数名がそれぞれ万葉集の研究報告。四時から六時、夕食を挟んで七時から九時まで参加者の詠草批評会〉一九二八年(昭和三年)のアララギの安吾会の様子だ。中西は〈ひたすら厳しく、激しい会〉と言っているが、これが六泊五日(集合日解散日含む)というから厳しいだけでは表せない。しかも詠草批評で土屋文明は「見込みない、止め給え」など激烈だったとか。

〈史は同誌に歌稿を送ることなく、すぐに退会した。〉分かるような。この後、中西は史が退会した理由を、本人のインタビューや時代背景も考慮しつつ、丁寧に探っている。でもまず、この日程が大変過ぎと思う。それでも短歌を愛する人々が百名近く参加していたのだから当時の短歌の位置が分かる。

⑩はちどりの動画ふるえるように見るあなたも全部見せていいから 山崎聡子 主体は最小の鳥の動画を見る。はちどりは震えるようにホバリングして蜜を吸う。主体も震えるような感覚を抱く。何らかのコミュニケーションの不在を抱えているのか。下句に相手を知りたい希求がある。全部見せていいから、と許可するように言うが相手は全部を見せてくれないのだろう。それどころか主体の思いには到底届かないぐらいしか見せてくれない。日常生活で人と人は意外に相手の内面を知らずに過ごしている。ごく近い、あなたとさえも。主体の渇きが伝わってくる一首だ。

2021.12.17.~20.Twitterより編集再掲