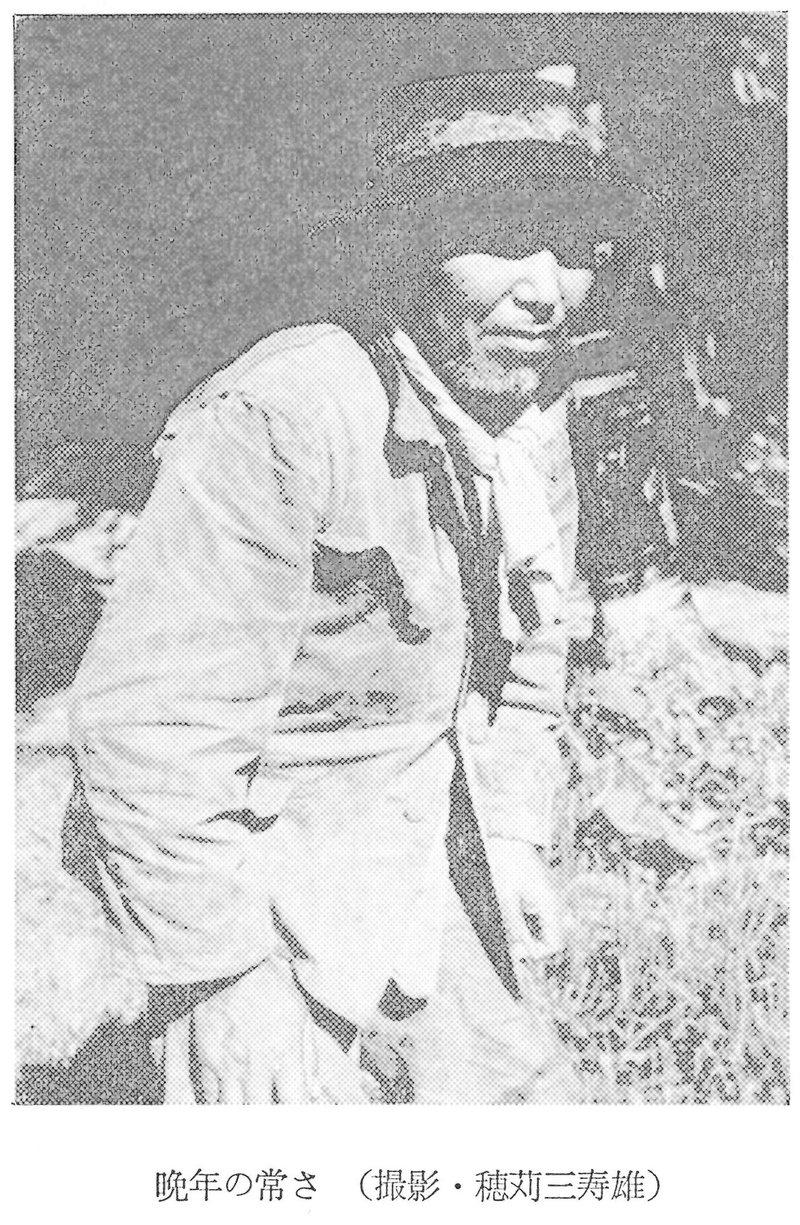

上高地の主「常さ」こと、内野常次郎

「喜作新道 ある北アルプス哀史」 山本茂美著より

「常さ」と兄貴分「喜作」

山案内人の経歴

1918年(大正7)8月、英国人エルウィン氏と北鎌尾根および槍ヶ岳方面へ

1916年(大正5)、1924年(大正13)頃、秩父宮殿下を案内

1925年(大正14)頃、明神池付近より、河童橋付近へ移転

1931年(昭和6)秋から飛騨の金木戸川へ移転

1932年(昭和7)7月、上高地復帰 丸西の裏の小屋へ定め、以降上高地を転々

1949年(昭和24)11月1日、出生地の中尾へ迎えられた

1949年(昭和24)11月11日、中尾にて死去(66才)

1967年(昭和42)11月29日、「常さんの碑」除幕式

信州、飛騨、東京から参列者は百人を超えた

槇有恒の筆による碑面「誠実の人、ここに眠る」

焼岳が大噴火を起こし、大正池が生まれたのが1915年(大正4)6月6日。上高地の主、嘉門次が死んだのがその2年後の1917年(大正6)でした。1904年(明治37)青柳堯次郎、加藤惣吉らが上高地温泉を開業しましたが、徳本峠を越えて来る登山者や客が当時そんなにあるわけではなく、経営難に陥った時代をようやく脱して、上高地にも客がぽつぽつ増え始めたのがちょうどそのころでした。

紅葉でにぎわう嘉門次小屋 2014年10月18日撮影

嘉門次亡き後に、「上高地の主」は2人の弟子、内野常次郎(34才)と大井庄吉(39才)に受け継がれました。新しいひとつの狩場となった大正池を舞台に、2人の性格は真逆だったようです。

まじめな文化人の庄吉に比べ、常次郎は正反対の性格で「ろくでなし」と呼ばれたりしました。しかしながらお客や上高地界隈の人々の間では、常次郎は圧倒的な人気者でした。

喜作新道の小林喜作レリーフ 2018年10月6日撮影

喜作新道を開通させ、殺生小屋を作った小林喜作は1875年(明治8)に生まれ、上高地では常さの9つ年上で兄貴分でした。どちらかというと金にがめつい喜作と性格は正反対で、常さは酒さえあれば誰でも迎え入れ、岩魚をごちそうするお人よし。慶応や学習院の学生たちが常さの小屋に入り浸り、ほとんど金もとらぬまま酒の相手になっていたようです。学生たちは「常さはいい人だが喜作は強欲だ、守銭奴だ」とうわさしていました。法外な案内料をとる喜作と、酒さえ飲ませれば勝手に小屋に寝泊まりさせてくれる常さを比較してのことですが、喜作は経営者でもあり、能力に応じた案内料をとるという合理的な性格だったようです。

大キレットと北穂、滝谷 2018年10月8日撮影

北鎌尾根初登攀に成功した松本の土橋荘三が北穂滝谷で遭難をした時、暴風雨の中、中房と上高地案内人が総出で土橋の救出に向かいましたが難航しました。肝心の常さも参ってしまい、半ばあきらめかけた時、喜作が「この野郎ども!それでもキサマたち北アルプスのガイドか!恥を知れ!」と、みんなの見ている前で絶壁をましら(サル)のように伝わって遭難者をさっさと天狗のように岩壁を登り遭難者を救出したエピソードが残っています。土橋が小槍の初登攀に成功したのはその遭難の2日後、1922年(大正11)8月26日のことでした。

上高地ヘリポート~槍ヶ岳空撮 2017年8月17日撮影

常さは喜作を尊敬し、喜作は上高地に客を連れて下るときは必ず常さを訪ねて酒を飲んだといいます。「常さのやることはオラ歯がゆくてみちゃいられね」とぶつぶつ言いながらも常さのことは好きだったようです。

常さはその後も相変わらず酒さえあれば金に無頓着な生活が続きましたが、やがて営林署から小屋の借地料を払わないことを理由にむしろ一枚持って追い出され、上高地での放浪生活が始まります。

温泉ホテルと焼岳 2014年10月19日撮影

まずは温泉旅館(現温泉ホテル)から五千尺の小屋へ。それから丸西の小屋(現白樺荘)へ。そこも追い出され国民新聞(現中日新聞)上高地支局の一隅を与えられました。木村殖(上高地)や中畠政太郎が奔走して温泉ホテル裏の豆腐小屋を貰い受け、常さにとって六回目の移転でした。

大正池右岸より岳沢 2018年4月30日撮影

「上高地の主」が追っ払われたのは、営林署のせいというのは見せかけで、実は常さをよく思わない、儲け仕事に上高地に入ってきた新参者たちが妬んでしかけたものだと言われています。

常さは皆に愛されるが、名誉心はなく、金儲けに興味なく、だまされることはあっても、人に尽くす誠実な性格でした。どんな大事なものでも酒一本でなんでも分け与え、おそらく酒の十本もそろえば「命預けます」くらいやりかねない。小屋の権利や漁具ぐらいお安いご用だったに違いありません。

「はっつぁん」こと初見一雄の「常さんとの出会い」

大正時代は勿論、それ以前から昭和の初めまで、上高地への運搬は、梓川沿いに遡る道路がまだ開かれていなかったから、殆どが徳本峠を越したものなのである。

それも人の背に頼るもので、朝鮮人のボッカ(歩荷)がこれをやっていた。三、四人のこの人達が島々の街はずれに住みはじめたのは、水力発電のダム工事が打ち上げになった跡のことである。

これは、日本各地のダム工事によくあったことで、日本語もろくにしゃべれない彼の人たちは、放りだされれば途方に暮れるばかりである。結局は工事の終わったまま、その場に居ついてしまう例が多かったのである。

徳本峠 2019年6月1日撮影

土方工事で鍛えた身体は頑丈だが、読みも、書きも、しゃべりもできないとすると、荷かつぎの仕事しか残らない。島々から徳本峠を越えて、上高地の旅館へ日用品、食糧品等の運搬が彼等の仕事になっていたのも自然のなりゆきであった。

彼等の荷をかつぐ力は並外れて強かった。四十貫から五十貫(約二百キロ)ぐらいを肩にして、一日で越えてくる。しかも一貫目いくら、の請負だから、目一杯背負ってくる。稼ぎはそのころで一日五円になったろうと思う。

その中の一人と道連れになった。彼等のゆっくりした歩調は、我々の弱い足とうまく合う。彼の語る身の上話から、今のことが分かったのである。仮に李と名をつけておこう。この李さんは四十恰好の男盛りで、妻子は島々の対岸の橋場で、他人の物置を借りて住んでいるという。もう二年近く上高地へのボッカをやっているとのことで、夏は仕事があるが冬は困るとこぼしていたが、聞いているうちに人間の善良なことがわかってきた。

その日は東京医専(現在の東京医大)の診療所へいく薬品箱の運搬で、これは荷札から察しがついた。峠をおりたところで、一本立てる(一休みする)ことになった。吉城屋の近くであるが、遠慮してか少し離れた場所でしか彼等は休まない。

その時、どうしたはずみか、荷がひっくり返ってしまい、薬品箱はこわれて、薬が流れだしたのである。この荷物転覆犯人は実は小生なのである。故意ではないが、こちらも山登りの初心者だったから、ボッカの荷に寄りかかって休もうとしたため、たちまち荷は転げてしまったというわけだ。ましてショイコ(背負い子)の荷は上の方に重量物を積むから、バランスは至極悪くできている。知らなかったとはいえ、大失態である。

薬品はアルコールらしく、あたりにその匂いが漂い始めた。慌てた李ボッカは荷の整理にかかったが、こわれたものから流れ出た液体は、みるみる地面に黒い汚点(しみ)を大きくしていく。

丁度その時、釣竿をかつぎ、片手に魚籠(びく)をさげて、足を踏みしめやってくる男がみえてきた。丁度明神池の方角からである。アルコールの匂いに誘われてきたと思えるほどのタイミングの良さである。

「わしが買うてやる」

と朝鮮ボッカを助けにかかるのである。本来なら責任ある当方がなすべきことである。

「こわれた分は安くしろ。あとで小屋へ寄ってくれ、金を払うから」

この猟人らしい人間と、李ボッカは知り合いらしい。話はすぐにまとまった。

ヒビの入った薬用アルコールの数本は、魚籠の中に収められたが、半分欠けた瓶の中身は、吉城屋からヤカン一杯の水と湯呑みを借りてきて、飲みはじめたのである。

赫ら顔をした、たくましい小柄の猟師は、グイグイと呷りだして

「どうだんネ、やらんかネ」

と差し出してくるが、生(き)のアルコールを水で薄めた奴は、いかにも口に馴染まない。相手は酔ってきたらしく、かなりきつく奨めてくる。さっきの失敗の手前、止むなく口にせざるをえない。しかし、口に含むと、僅かに甘味が感じられて悪くはない。

李ボッカも仲間入りをして、道路ばたの酒盛りになったが、当時は人通りは滅多になかったから、気兼ねする必要はない。李と猟人との会話から、相手は「常さん」であることがわかった。

しかし、この人物が有名な「常さん」だと、その時、気づいていたわけではないのだ。こちらとしては、なにしろ、二度目の登山で、最初は誰しもが奨められる中房温泉から燕岳往復で、これが前の年であった。今回二度目が単独で徳本峠を越えて上高地入りを試みたばかりだから、常さんも、くそもなかったのだ。

常さんは、釣りたての岩魚を吉城屋に頼んで塩焼きにしてすすめてくれたが、これが旨かった。大ぎょうな話だが、この岩魚にお目にかかれるのも生まれて初めてなのだ。

それでこちらも何がしかの銭を出したが、いかようにも受け取ってくれない。絶対に駄目だという。なんという頑迷な男だろうと思っていいるうちに、生まれて初めてのアルコールが、身体中を駆けまわりだしたものだから、気分がおかしくなってきた。

小屋は近所らしい口ぶりだったが、むさ苦しい場所だと思うから遊びに行く気はてんで起こらず、吉城屋の座敷のほうへ気が傾いていたのである。

酒の味を知ったというと、生意気千万だが、悪いものではないとの感じはしたのである。酒飲みが遺伝するものとすると、当方の家系は明らかにそれに相当するのである。知っている範囲でいうならば、祖父は近隣に響いていたし、親父も強いウイスキーを好んでいた。

陶然となるという気持ちはこういうものかと、これも初めて知った。足がフワーッとしてきたから、とても予定の五千尺旅館までは行けなくなった。そこで吉城屋に泊まらざるを得なくなったわけだが、したたか酔ったことも確かだ。

常さんは心配して、部屋までかつぎこんでくれたが、何を思ったのか、枕を外して、ほうきを持ってきて、これを枕にしろという。ほうきは風通しがよいから頭を冷やすし、良いが早くさめるというのである。いわれるままに、汚いほうきに頭を乗っけて、いつとはなしに朝を迎えたが、その時常さんにはすでにいなかった。

世にも酒飲みで知られている「常さん」と、しかも一番初めのつきあいが酒であったのは、後々までの祟りであった。祟ったといっては本人に悪かろう。しかしめぐり会いの初っぱなが、生のアルコールときていては、お粗末すぎて、この方こそ悪かったとすべきであろう。

「すこし昔の話」初見一雄著(アンカット版)より

このエピソードは初見さんがまだ暁星中学山岳部から日大山岳部に入部して間もない頃だと思われます。2度目の登山が徳本峠越えで、酒は初めてだというので17-18才ぐらいでしょう。1926-1927年(昭和1-2年)頃の話だと考えられます。

初見一雄 1909年(明治42)1月、東京生まれ。暁星中学卒~日本大学経済学部卒~北海道帝国大学農学部農業生産学科卒。農学部副手として2年間勤務。以降広島県江田島の飯野農場にて豚を飼う事2年間。その後在京し、落合の自宅にて1991年2月6日死去(82才)。桜門山岳会会員、日本山岳会名誉会員。

河口湖のペンションにてOB会に参加の初見一雄氏 1983年11月19日撮影

暁星中学時代から大学山岳部への入部を希望しており、日大に入るとすぐに山岳部を捜したが、山岳部はすぐには見つからぬ様な状態で失望した。そこで初見は暁星中学が当時の中央線の始発駅「飯田町」のすぐ近くにあった関係で、「土曜の夜に飯田町へ行けば、山に出かける誰かに会えるだろう」と思いつき、熱心に飯田町駅へ出かけた。そしてここで法政大学山岳部の角田吉夫氏と知り合った。角田氏は、当時、法政大学山岳部のリーダーであったが、初見の熱意にほだされて、関温泉での法政のスキー合宿への参加を認めてくれた。角田氏は後に日本山岳会の理事をつとめ「山日記」や「会報」の編集を担当された方で、このような先輩に出会えたことは、新人初見にとって幸運であった。このスキー合宿で、スキーや岩登りの上手な高橋栄一郎氏の指導も受けることができたことも幸いした。

「日本大学山岳部八十年の歩み」より参考資料

1) すこし昔の話 初見一雄著(名渓堂刊)1969年(昭和44)

2) 喜作新道 ある北アルプス哀史 山本茂美著(朝日新聞社)1971年(昭和46)

3)日本大学山岳部八十年の歩み 日本大学保健体育審議会山岳部・桜門山岳会編 2004年11月20日発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?