映画 『アンモナイトの目覚め』 と 『燃ゆる女の肖像』 の感想と、偶然の類似点いくつか

※本記事は映画『燃ゆる女の肖像』『アンモナイトの目覚め』(これより以下『燃ゆる…』『アンモナイトの…』と略式で表記)両作品のネタバレを含みます。また、個人的な感想や独自の考察も含み、エビデンスがないものも多々ありますので、その点をご理解いただける方のみスクロールどうぞ!

あと、書いているうちに過去最長(なんと1万字越え)になってしまったので「目次」でジャンプするなり適当に読み飛ばすなり、終始ホホ〜ンという感じで読んでもらえたら嬉しいです。

まえがき

ご無沙汰しています。

すっかり寒くなり、初めて映画館で『燃ゆる…』を観た頃を思い出す季節になってきましたね(?)

私が初めて『燃ゆる…』を観に行った日はたしか仕事終わりの夜遅く。観終わって雨が降るなか車を走らせて帰路につき、外は寒いのに心のなかはまさに火が燃ゆるようにボワァーっと感動やら衝撃やらで熱く醒めやらなかったことを覚えています。

「映画を見る前の自分には戻れません。映画館に入って作品を見て、今見た作品を考えながら映画館を出る時、また違った自分になっている自分に気がつくものですから」

—— 部分引用:セリーヌ・シアマ監督@どこかでのインタビュー

本当にその通りだなぁと実感です。

『燃ゆる…』を観てからは日々のなかでもフッと思い出したり、もしくは意識的に思い出したりして、ずっと心や記憶のなかで絶えず燃え続けているんだなぁなんてロマンチックなことを考えざるを得ません。

さて、今回は表題にもあるよう、先に『燃ゆる…』を観た人が『アンモナイトの…』を観ると、あれ? これどこかで観たことある、あっこれも……っこれは! と両作品で似ている要素が多く、まるでデジャブのような現象が引き起こされるという摩訶不思議なことが巷で噂になっていました。

(海外ではこの2作品を混ぜ合わせたパロディ動画がインスタでプチバズり? もしていたり)

そして、そもそもの発想源としてはフォロワーさんから『アンモナイトの…』の感想を聞いてみたいですとDMをいただいたことがキッカケでした。それももうずっと前に……。

大変遅くなってごめんなさい。

この作品に埋め込まれた"アンモナイト"って一体なんだ……と私がなかなかアンモナイトを見つけ出すことができなくて、大変遅くなってしまいました(上手いこと言った気でいますが単なる言い訳です)。

今も完全には見つけきれていませんが、なんとな〜くの解釈を思い始めることができたので、そんなこんなで作品を勝手に比べたりするのは無粋かもしれませんが、両作品の類似点を比較してそれが何を表すのだろうと考察してみたら面白いかなと思い、見切り発車で文章にしてみます。

あ、あと圧倒的に『燃ゆる…』に関する文章の方が長く濃い内容になってしまっていて、『アンモナイトの…』と比較して一体どっちがメインなんだみたいな文章になっていますが、その分『燃ゆる…』が好きな方にも気軽な読み物として楽しいかなぁ……なんて気持ちも込めつつ、自分が熱くなって書いた言い訳にしておきます。

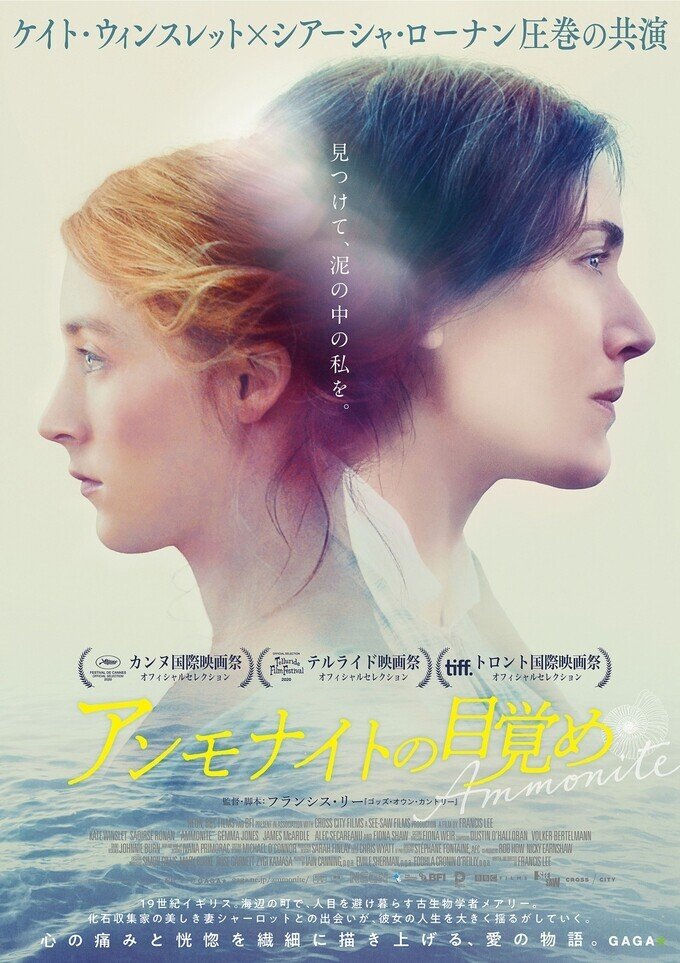

映画 『アンモナイトの目覚め』 あらすじ

イギリスの重苦しい景色の中で、感情を押し殺して生きてきた2人の女性の感情が激しく燃え上がる様を、抑圧と爆発のコントラストの演技で魅せる。 1840年代、イギリス南西部の海辺の町ライム・レジスで、世間とのつながりを絶ち暮らす人嫌いの古生物学者メアリー・アニング。かつて彼女の発掘した化石は大発見として一世を風靡し、大英博物館に展示されるに至ったが、女性であるメアリーの名はすぐに忘れ去られ、今は観光客の土産物用アンモナイトを探しては細々と生計をたてている。そんな彼女はある日、裕福な化石収集家の妻シャーロットを数週間預かることとなる。美しく可憐で奔放、何もかもが正反対のシャーロットに苛立ち、冷たく突き放すメアリー。だがメアリーは、自分とはあまりに違うシャーロットに惹かれる気持ちをどうすることもできない。そしてシャーロットの存在が、次第に、メアリーが頑なに心の奥底に隠していた恐れや秘密、そして彼女自身も知らなかった本当の想いをつまびらかにしていくが――。

—— 出典:映画『アンモナイトの目覚め』 公式サイト - GAGA

配給会社も『燃ゆる…』と同じGAGAさんで、紹介文にある「激しく燃え上がる」という辺りからもすでに似ている雰囲気を感じます。

ちなみに『アンモナイトの…』は実在の人物である古生物学者メアリー・アニングを主人公とするものの、伝記でも史実に基づいたものでもなく監督の着想点が物語となっているのでオリジナル作品にあたります。

まず両作品の類似点をざっくり箇条書きで

◇ 登場人物の少なさ、母親の存在

◆ ロケーション(海岸など)

◇ 水の音で始まる幕開き、波の音、海に入っていく登場人物

◆ 海岸で靴を脱ぐ/ 風避けのマスクをずらす

◇ 寝ている姿の絵を描く/刺繍

◆ 火/ ロウソク/ 炎

◇ 作中での絞られたスコア(音楽)/ オルガン

◆ 男性ばかりの博物館 / 美術館

◇ 壁の絵画と重なり合う/ 額縁に入る

◆ 2人の対比

◇ ラストシーンの終わり方……etc

両作品における類似点は考え方や捉え方によって異なると考えますが、ここでは上記をメインに書いてみます。というのも『アンモナイトの…』では、要所で意味深な虫がクローズアップショットで登場したり

(例:捉えられた蛾など → 夫の囚われた身となってしまったシャーロットの比喩と思われる)、

衣装の点ではコルセットを締めてあげる場面なども類似点に含められるかもしれませんが、キリがないので上記に絞ってみます。

(私はここがすごいリンクしてると思った! なんてところがあれば是非コメントやDMなどで教えてください)

—◇ 登場人物の少なさ、母親の存在

登場人物それぞれの詳細は省きますが、両作品ともに登場人物が少なく、どちらも女性がメインとなっています。

さらに『アンモナイトの…』では、台詞もとても限られたものとなっていて、それゆえに冒頭から映像だけで語られる部分が多く、2人のキャラクターの違いがここまでかという程に映像で示されているように感じました。

『燃ゆる…』では※終始ほぼ女性しか登場しませんが、『アンモナイトの…』ではシャーロットの夫以外にも、メアリーに好意を抱く男性医師なども登場しています。

(※女性だけの環境だからこそ表現できる「解放された女性」を描きたかったというシアマ監督の意図でした)

両作品における「母」の存在

『アンモナイトの…』では、メアリーのお母さんの存在が、観ている間ずっとずっしりと重く、亡くなってしまった兄妹たちの存在も大きく感じる印象でした。

(ここでとても正直に言うと、作品全体を通して重苦しく閉塞感があるのは否めないので個人的には気持ちが明るい時に観ることをオススメします。晴れた日曜日の朝に映画で気分転換♪ っていう感じではなかったです)

一方で『燃ゆる…』では、エロイーズの母親(伯爵夫人)が家にいる時といない時でマリアンヌとエロイーズの振る舞いが異なっている点から、伯爵夫人は「古くからの固定概念 や 強制的な慣習、社会からの監視の目」の可視化というか、一種の擬人化のようなものに個人的に捉えて観ていました。

家 = 社会と仮定してみると、

その小さな世界(社会)から「社会の目」がいなくなった瞬間、エロイーズとマリアンヌ、そしてソフィまでもが対等な関係となり自由に愛し合うことが可能になっている。

※この3人が神話について語り合う場面を脚本に追加する際、「社会的ヒエラルキーをも取っ払ってしまおうと思った」とシアマ監督は語っていました

ここの構図だけを見てみても、画面右手(舞台であれば上手)に座って刺繍をチクチクするソフィ、真ん中でワインを飲みながら2人に対等に接するマリアンヌ、そして立って黙々と料理をするエロイーズ。

当時の社会的ヒエラルキーを顧みれば、特にソフィとエロイーズのやっていることは逆なはず。でも、「家」という小さな社会から古き慣習や強制的な抑圧が無くなった状況では、メイドと貴族、画家が友だちとなり、自由に愛し合うことが可能となる。

ただし、ひとたびその現実に直面せざるを得ない状況に陥ると、いつだって(エロイーズとマリアンヌの2人だけの大切な別れであっても)その社会の「目」による監視が許してくれない。

では伯爵夫人が全て悪いのかと言うと、そうではなく、彼女もそれに従わざるを得なかった苦悩の背景がマリアンヌとの談笑シーンから大いに垣間見えてきます。

このように古く強制的な(理不尽な)慣習が、その積み重ねによって確固たる土台をつくり上げてしまっているからこそ、強制がまた新たな強制を生むような、時代の進んだ今日であっても大なり小なり影響が続いている。

その原因が見える場面だと個人的に思います。

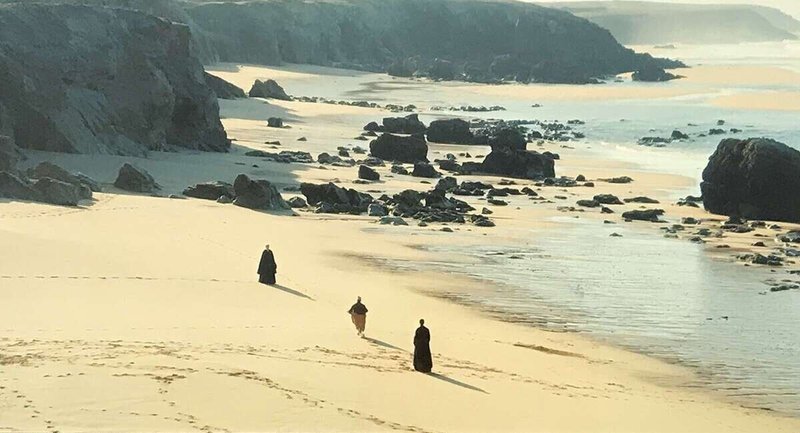

—◆ ロケーション(海岸など)

『燃ゆる…』ロケ地:仏、ブルターニュ地方の海岸

(メモ:こちらの海岸、普段は景色の良い海岸としてサーファーや観光客にとっての人気スポットらしく、Google Mapで写真を見ても活気があって映画でみる景色とは雰囲気が違っていました。撮影で貸切状態にしていたとしても、あれだけの砂浜の足跡を消すのは大変だっただろうなぁ、と部活のトンボがけが脳裏に彷彿と……)

『アンモナイトの…』ロケ地:英、ライム・レジス

(メモ:こちらはメアリーが生涯を通して実際に住んでいたイギリス南西部、海沿いの街ライム・レジスでロケが行われたようです)

どちらもロケーションが海岸という括りでは同じなのですが、両作品で日本海側と太平洋側で全く気候も雰囲気も異なるような、そんな印象でした。

『燃ゆる…』ではエロイーズとマリアンヌが砂浜で穏やかに過ごす青々とした海の印象があった一方で、

『アンモナイトの…』ではメアリーが生涯、化石発掘をし続けた自然や海の荒々しさ、社会の重苦しさ、閉塞感などが伝わってくる印象でした。

— 類似はしてないけれど時代設定

両作品では国も年代も異なっていますが、いちおう書いてみます。

・『燃ゆる…』:1770年、フランス

・『アンモナイトの…』:1840年頃、イギリス

『燃ゆる…』の時代設定についての憶測

これはファンによる一つの憶測ですが、時代物であれば ◯◯年頃、〜s(◯◯年代)といった大体の時代設定にもできるなか、なぜシアマ監督はオリジナル作品である『燃ゆる…』で明確に "1770年"と時代を定めたのか?

これに対するファンの憶測論は「マリー・アントワネットにエロイーズの運命を重ねているのではないか」ということでした。

フランスで1770年に起こった大きな歴史的な出来事、それはオーストリアのマリー・アントワネットがフランスのルイ16世に嫁いだこと。結婚時のマリー・アントワネットの年齢は15歳。本人の意思など無関係に見ず知らずの土地へと親元を離されて送り出され、好きでもない相手と政略結婚をさせられ、最終的には処刑されてしまう運命を辿っています。

この姿をエロイーズと重ね合わせているのかも知れない、という憶測もあり得るなぁと個人的には思いました。

—◇ 水の音で始まる幕開き、波の音、海に入っていく登場人物

類似点に絞った見方をしていたから余計にかもしれませんが、自然音から始まる幕開きも同じ、そしてそれがまた水や海、波なのです。

『燃ゆる…』:マリアンヌが波に揺られながら船でお屋敷に向かう幕開き

(実際の幕開きはマリアンヌの教室ですが、ここではマリアンヌの回想を起点に考えてみます)

『アンモナイトの…』:自然音である大きな水の音から始まり

そしてさらにもっと物語が進むと、

『燃ゆる…』:エロイーズが一人で海に入っていく場面

『アンモナイトの…』:メアリーとシャーロットが2人して海に入る場面

状況は異なれど、両作品ともに登場人物が自ら海に入っていく場面があります。

ここでまた仮に 海 = 未知なる世界 という仮定を立てて物語を見てみることにします。

すると『燃ゆる…』の冒頭、マリアンヌが躊躇なく海に飛び込むシーンからは、能動的(積極的)で恐れ知らず、未知なる世界にも飛び込むといったキャラクターがよく表れているように感じ、

またエロイーズが中盤で海に一人で入っていくシーンは、生まれてからそこに入ったことがなく泳げるか、はたまた溺れるかも分からないけれど、とりあえず飛び込んでみる、といった勇気の現れや自発的な姿勢といったような、マリアンヌに出会ってコラボレーションがどんどんと開花され、少しずつ変化していくエロイーズが現れているように感じていました。

結果は「浮いていました」と笑い合う二人ですが、印象的で大好きなシーンの一つです。

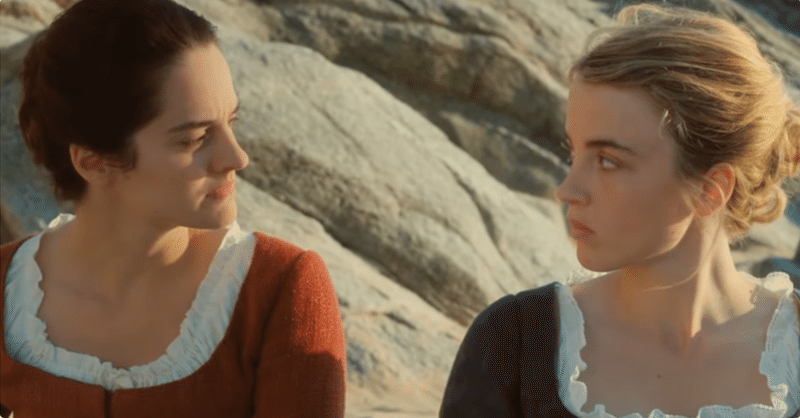

『アンモナイトの…』では、太陽を背にした2人が楽しそうに、特にメアリーは珍しくにこやかな表情でシャーロットを迎え入れ、服装も飾らない真っ白な下着姿。

ここの意味はイマイチ掴みきれていませんが、アンモナイトは元々海で生きていたことから、「水を得た魚」ではないですが、元の姿に戻れた、もしくは生き生きとした状態を表しているのかな、なんて考えながら観ていました。

あとはあれだけ「水が嫌い」と言い放ち、さらに無理な入水による高熱で生死を彷徨ったシャーロットが自らの意思で海に入っていく。なぜならその先にはメアリーが待っているから、といったところから、シャーロットとメアリーの関係性が表現されているように受けとりました。

—◆ 海岸で靴を脱ぐ/ 風避けのマスクをずらす

『燃ゆる…』ではマスクの覆い具合によってエロイーズとマリアンヌの互いに被っていた心の仮面を外していく段階を表していました。

アデルのインタビューでも、「役作りは3段階に分けて行いました。最初はとてもミステリアスで、次は『雪解け』の状態。そして最後は今まで被っていた仮面が落ちるように、くだけて『熱さ』を感じさせることを意識していました」と語っていました。

また、『アンモナイト…』でもシャーロットが海岸で靴を脱ぎ、リラックスした表情をメアリーに向けるなど、衣装による心情の表れみたいなものも映画などの表現方法では当たり前かと思いますが類似点として入れてみました。

—◇ 寝ている姿の絵を描く / 刺繍

ここはもう、見た瞬間に「あっ!」っとなるぐらいには『燃ゆる…』と脳内で重なり(笑)

どちらの時代にも写真など記憶をものに残す媒体が日常に存在していないことを考えれば、相手やその瞬間を形に残すには「絵」や「刺繍」という方法しかなかったのだろうな、と思います。

『燃ゆる…』ではソフィが刺繍をしていました(これは以前に書いた記事で触れていますのでご興味ある方は下記からどうぞ)。

それが『アンモナイト…』でもシャーロットがハンカチに刺繍を施し、メアリーにプレゼントをするんです。

この辺りから「なんでこんなに同じものが…???」と思わずにはいられないほど、しかも実は制作時期までもがほぼ同じらしく、ここまで似た要素が多い作品が同時期に作成されている不思議です。

—◆ 火/ ロウソク/ 炎

ここは電気がなかった時代背景が大きく反映していますが、登場人物の後ろや片隅で揺れる火がスクリーンに映り込むことによって、セリフは少なくとも登場人物の感情や心理が伝わってくるような重要な位置付けになっていると思いました。

『燃ゆる…』での炎は何度も触れているので省略します。

—◇ 作中での絞られたスコア(音楽)/ オルガン

シアマ監督の作品『燃ゆる…』や『トムボーイ』、『水の中のつぼみ』では音楽を非常に絞っているとインタビューで語っていました。

その理由として『燃ゆる…』の場合は、

・登場人物が実際に聞いていない音を登場させたくないから

・音楽が日常で簡単に手に入らない、そのもどかしさを観客にも感じてほしいから

などが挙げられていました。

理由は異なるかもしれませんが、『アンモナイト…』でも作中の音楽は非常に限られたものとなっていて(水や波の音といった自然音が大きく、壮大で少し驚異的でもある自然音がとても耳に残る)、さらにその限られた音楽にも下記のような意味が込められているそうです。

「ちなみシアーシャふんするシャーロットが劇中で演奏するのは、クララ・シューマン(「トロイメライ」の作曲家として知られるロベルト・シューマンの妻)の曲だが、実はクララ自身も女性の社会進出が進んでいなかった19世紀のヨーロッパで、自らの生き方を貫いた偉大な女性音楽家。さりげなく演奏される曲にまでこうした意味が込められている点も要注目だ」

—— 出典:web記事 エンタメの「今」が分かるクランクイン!

「名女優たちの演技だけじゃない!『アンモナイトの目覚め』をもっと楽しむための<5つの注目ポイント>」

匂いが思い出の引き金となって一気に蘇るように、音楽もその役割を大いに担うものとしたら、シャーロットがオルガンを弾いてその様子をじっと隠れ見るメアリーの様子もなんだか『燃ゆる…』とリンクしてしまいました。

『燃ゆる…』ではマリアンヌがエロイーズにオルガンで、"ト短調 「夏」 Op. 8, No. 2, RV 315 "(曲名の表記これで合ってる…?)を弾く場面も、後ろの暖炉が2人の間で激しく燃え盛り、その心情が現れ出ているかのような熱い視線でマリアンヌを見つめ続けるエロイーズと、曲の激しさとがマッチしていい場面ですよねぇ…(つい感想が長くなっちゃう)

あと、話は少し寄り道をしますが、このクララ・シューマンがメインで登場する『翼ある人びと』という演目(宝塚歌劇団、脚本:上田久美子 先生)も個人的に何回も見返すほど大好きな作品です。ご興味がある方はぜひ。

—◆ 男性ばかりの博物館 / 美術館

『燃ゆる…』でのラストシーン、美術館のなかは男性ばかりでした。

当時の男性優位な社会を表すこんなフレーズをどこかで聞いたことがあります。

女は、裸にならなければ、ルーブル(美術館)の門をくぐれない。

出典元:不明(大学の授業か、本だったか忘れました)

説明するのも嫌ですが、ヌードモデルの「絵」としてルーブルに飾られるか、または貴族の愛人などになって同行して入るしか女性には権利も手段もなかったということが非常によく分かるフレーズです。

そんな当時の男性優位性が非常によく表れているのは『アンモナイト…』でも同様でした。

メアリーが若干13歳にして発掘し、後世の科学に多大なる影響を与えることになる "イクチオザウルス" の化石を博物館に観にいくラストシーン。

(メモ:メアリーが生涯で発掘した貴重な化石の数々はロンドン自然史博物館に展示され実際に見れるようです)

博物館の壁には "見事に" 男性の肖像画が所狭しと飾られ、彫刻も男性であるものがクローズアップで映し出されます。

学会への入会、論文の発表、新しい化石の発掘さえも「女性だから」という理由で一切認められることのなかった、男性優位の社会で生き抜いた古生物学者メアリー・アニングの史実がここで特に表現されているように感じました。

(さらに映画の冒頭シーンでも、博物館の床を掃除する女性を「どけ!」と一括する男性たちから始まっています)

「化石の発見と特定に対するメアリーの評判が高まっていたにもかかわらず、科学界は彼女の功績を認めようとはしませんでした。

多くの場合、男性科学者たちは自身の科学論文において、メアリーの発見を彼女によるものとは認めませんでした。たとえ、メアリーの画期的な魚竜の発見に関する論文であっても、同様でした。ロンドン地質学会は、メアリーの入会を拒否しました。実際のところ、同会では 1904 年になるまで女性の入会が認められませんでした」

引用:Google Art & Culture『メアリーアニング:古生物学の歴史的先駆者』から

—◇ 壁の絵画と重なり合う/ 額縁に入る

そして、博物館を見てまわるなかで監督の込めた意図がしっかりと観客に示されるシーンがあり、それが壁の男性の壁画にピッタリと覆い被さってメアリーの肖像画となる場面。

47歳で世を去ったが、死の数か月前にロンドン地質学会の名誉会員に選ばれた。結婚はせず、生涯独身であった。(中略)メアリーは死後、一旦は忘れ去られたが、後に再発見され、ロンドン地質学会は彼女を追悼して教区教会の聖ミカエル教会にステンドグラスを作った。銘にはこう書かれている。「このステンドグラスは、1847年3月9日に亡くなったこの教区のメアリー・アニングを追悼するために作られたものである。これは、司教代理とロンドン地質学会の会員有志によって、彼女の博愛、高潔と地質学への貢献を記念して作られた。」

英国科学史ジャーナルは、メアリー・アニングを「世界の歴史上で最も偉大な古生物学者」と称賛している。

引用:Wikipedia『メアリー・アニング』から

生前は社会的な抑圧によってその功績を認められることなく生涯を終えた彼女が、死後になってきちんと社会から評価をされることとなる。

後世になって発掘された貴重な化石の存在とも何だかリンクしているところが、何とも鳥肌が立つような、だからこの映画の原題は『アンモナイト』なのかなと勝手に考えたりもしました。

—◆ 2人の対比

「全てを与えられてきた人生」のシャーロットと、

「全てを勝ち取ってきた人生」のメアリー

『燃ゆる…』での時代背景としても、メイドとしてのソフィ、画家としてのマリアンヌ、貴族のエロイーズ、それぞれに社会的ヒエラルキーが存在していて、神話について語り合う場面で3人の見解や意見がそれぞれ違うものになっていることからも、それぞれのキャラクターが生きる道のようなものが示されていました。

『アンモナイト…』では、同じ時代に生きる女性二人がそれぞれ生きる道が対極的なもののように序盤からハッキリと表現が分かれていて、それが顕著だなという印象です。

それぞれの違いについて詳しくは省きますが、ラストシーンに向かう際、シャーロットとメアリーが互いに激しく反発し合うというか、真っ向から何かがぶつかって爆発する場面があります。

ここの解釈が最初は難しかったのですが、ここで二人の「生きる」ことに対する価値観や考え方、捉え方の差異が現れて爆発しているんだと捉えてみると少しだけ意味が掴めたような気がしました。

これについてはYouTubeで詳しく語られている動画を見つけましたので、さらにご覧になりたい方は下記からどうぞ。

私が思った本作品での "アンモナイト"

では最後に、本作品を見て私が感じた「アンモナイト」を記して終わります。

(本記事では全く触れなかった場面や要素なども多々ありますが、ここまですでに文字数が約1万字を超えてしまい、これ以上は収集が付かなくなりそうなので締めることにします! 長々とお付き合いありがとうございました)

アンモナイトはすでに絶滅しています。でも私たちはアンモナイトがどういうものだか大体は正確に知っている。それは化石があったから。

化石というものは非常にロマンに溢れたものだと思います。というのも、今から考えると想像もつかないような生き物が、過去にはたしかに存在していて実際にこの世にいて日々を生きていた。その生きていた時そのままの姿が形として残るもの、それが化石なのだと捉えると、想像が止まらなくなるというか、生前の時代や環境、そしてどのように化石になったのだろうなんて考え出すと止まらなくなるような、個人的にはそんな感じを覚えます。

そもそも元の形が分かるぐらいの化石になるには結構な条件が揃わなければならず、また化石に成らずして消えていった(今では存在が確認できない、存在していたという証拠が残っていない)ものの方が圧倒的多数のなかで、何千年、何万年、何億年もの時を経て、その「生きた証」が化石という形で残っている。これらは現代人にとってもその時代を生きたものたちにとっても非常に貴重な存在だと改めて感じました。

そしてこれらは歴史上の人物に置き換えても同様のことなのだろうなと感じます。

本作品での"アンモナイト" とは一体なんだろう?

それは『燃ゆる女の肖像』においては、歴史から消され続けてきた女性画家やそれらの絵として表現されていたように、『アンモナイトの目覚め』では主人公メアリーのように、当時の時代背景、男性が圧倒的優位であった社会では発掘されずに埋もれてしまった、けれど後世になって発掘されることとなる彼女自身への比喩と捉えました。

邦題では『アンモナイトの目覚め』となっていますが、原題はただただ『アンモナイト』。

たしかに存在していて、そこに間違いなくいた人。でも当時はなんらかの理由で抑圧され埋まってしまった。もしくは意図的に埋められてしまった。でもそんな化石が積み重なった先、数多の化石が埋もれた地上で生きる現代の私たちが、その存在をたしかに目に見る。

生きていた一種の「証」として残る化石アンモナイト。

こんなふうに感じました。

そしてアンモナイトは頭部(どこが頭部なのか分かりにくいですが)と内蔵は硬い外套膜によって守られてるとのこと。また、海で生きていたアンモナイトは激しい波にも流されない。そういった点から考えてみても、当時の社会的な風潮などに一切流されることなく、巻かれることなく、硬い殻で自分自身を守り続け「自分」という存在を貫き、一人で母親を支え続けた。

アンモナイトと彼女を無理やり重ねているようですが、でもそうリンクしている部分が多いと感じたのも事実でした。

また、さっき『燃ゆる…』の流れで触れたように歴代の女性画家それぞれの 「名前」や「姿」は残らず消されてしまっていても、描いた作品はたしかにどこかに残り続けている(実際に現物が残っているか否かではなく)。

人がこの世から去っても、その人の意志はこの世に残り続けている。

人によってそれは絵であり、化石であり、研究であり、詩であり、歌であり、物語であり、戦いであり、思想であり、アイデアであり、哲学であり、宗教であり、教育であり、建造物であり、日記であり、手紙であり、生活であり、ここに書ききれないその全てだと思います。

後世に残す意志というものでは「遺言」もその一つ。自分がこの世からいなくなる際に、この世に変わらず生き続ける人たちへ残したい自分の意思のことです。

「遺言」を英単語では "will" と表現します。

未来を表す助動詞の "will" ではなく、名詞の "will" です。

"will" は「意志」のニュアンスを強く持つ英単語だと捉えていますが、そういった観点からも考えを巡らせてみると、上記に挙げたものたち全ては歴史上の人たちの「遺言」という「意志」であり、それが有形(無形でも関わらず)後世にも生き続け、「存在していた証」になっているのかなと、この作品を見て強く思いました。

—◇ ラストシーンの終わり方……etc

ラストシーンでイクチオサウルスの化石を挟み、向き合って互いを見つめ合う二人からは、また新しい章が開かれるのだろうな……なんてことを考えながら、作品自体はとても重苦しく閉塞感に包まれていましたが、ラストシーンがアレであることによって、観客がいかようにも二人の未来を想像できる点も『燃ゆる…』との類似点かも、なんて考えながら観終わりました。

あとがき

……長々と個人的な感想をひたすら失礼しました。

やはり全体的にどうしても抑えきれず『燃ゆる女の肖像』について書いている部分が大部分を占めてしまった印象ですが、ここに書いていることは全て個人的な脳内の感想を言語化したに過ぎませんので、適当に読み流していただければ幸いです。

では最後に、なんの脈略もなくアデルが言っていて個人的に大好きなフレーズを貼って終わります! ヴォワラ!

"This is what collaboration is. When you feel that is not alone, you can feel really much things you can do"

「孤独ではないのだと感じ、より多くのことを達成できると感じられること。それがコラボレーションだと思います」

— 引用元:アデル・エネル @どこかでのインタビュー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?