「化粧したほうの私」だけが存在を許される世界で

随分と化粧をしていない。

正しくは、週に1度スーパーに行くときにはアイブロウとアイラインだけ引くのだけれども、あとはマスクで隠れるのでまぁ意味がない。マスクがすぐに汚れてしまうので、ファンデーションもはたかなくなった。

これまで、自分の脳裏に存在している自分の顔は、いつも「化粧したほうの私」だった。人と会うときの顔こそが、自分。グーグルの検索窓に自分の名前をほおりこんでも「化粧したほうの私」しか出てこない。検索結果が物体のイメージを形作るのだとすれば、「化粧しないほうの私」はこの世に存在しないのだ。

しかし、こうも人に会っておらず、ぼんやりした顔ばかり鏡で見ていると、そこにいる「化粧しないほうの私」をそろそろ自分として受け入れて、脳内の検索結果を塗り替えるべきなのかと思わされる。

ぼんやりした私の顔は、かなりぼんやりしているので、それなりに化粧映えする。各パーツの主張が弱くてとても薄いので、化粧の方法によっては別人のように顔が変わるが、化粧しないとFaceIDも私を私だと認識してくれないほどだ。

子どもの頃、ミュージカル女優に憧れてオーディションを受け、何度も舞台に立っていた。大きな楽しみの1つは、ゲネプロ(本番前の完璧な予行演習)からお化粧が出来ることだった。

大学生のお姉さんにアイラインを引いてもらう瞬間、まぶたがヒヤリとする。10秒数えてからそっと目を開くと、そこにハッキリとした目を持つ自分が現れて、まるで別人のようだった。自分じゃないみたいにキラキラと華やいでいる。齢7歳にして、化粧の旨味を知ってしまったのだ。

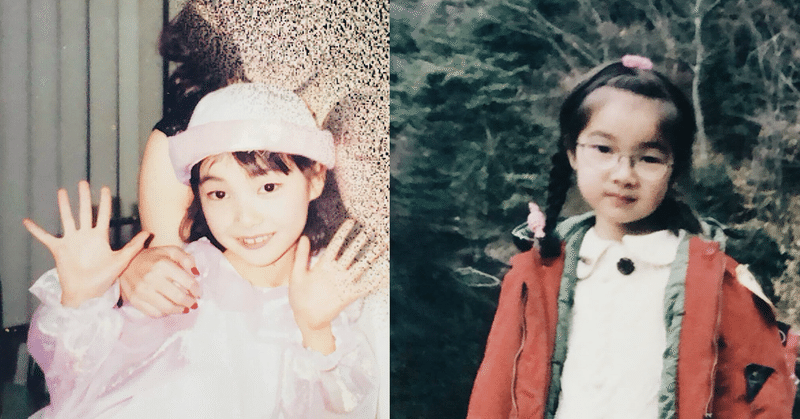

こちらが、小学校に通うデフォルトの私。

こちらが、舞台化粧をした私。

舞台化粧するといつも「舞ちゃん、お化粧したらめっちゃ変わるなぁ!」「綺麗なったなぁ!」「えっ、別人やんかぁ!」と褒めてもらえた。小学校の友達が舞台を観に来てくれると、みんなびっくりしている。「学校の私とはちゃう、こっちがほんまもんの私!」と、7歳ながらに悦に浸っていた。

そもそも、ミュージカル女優なり、ダンサーなりを目指すような子たちは、みんな可愛いし、自己主張も強い。今でも芸能界や舞台の世界で活躍している子たちが何人もいる。パッチリした二重まぶたの子ばかりが可愛い、可愛いと持て囃されるような世界で、顔も薄く、主張も弱めな私は圧倒的モブキャラだった。が、メイクをすればそれなりに立場が浮上するのだ。

そんな「変身の時」を、人生7年目にして私は手放しに喜んでいた。しかし、10年後にはそれが呪縛のようになってくる。

私が高校生だった頃。コギャルの末裔が学年に数人だけまだ残っていた2000年代前半、ギャルであろうがなかろうが「濃くて小汚い」がスタンダードだった。

アイラインは極太、眉毛は極細、髪の毛にはカラフルなエクステを編み込み、大きなピアスをつけて、スクールバッグにはポスカで落書きするのがステータス。タピオカ屋に並ぶ2020年の女子高生たちのなんと上品なこと!と感嘆してしまうのだけれども、とにかく濃くて、うるさくて、小汚かったのだ。

教室の中はまるで猿山の猿ように、他人のエクステをつけたり、枝毛をむしったりする女子が数珠つなぎに胡座をかいていた。地面をバシバシと叩いて大きな音を鳴らす。化粧が濃くて、装飾が派手で、大きな音を鳴らす集団こそが、スクールカースト上位の証……という、どこぞの部族のような価値観だった。

例に漏れず、私も極太のアイラインで武装していた。アイラインはもちろん、肌にはセザンヌのファンデーションを何層にも塗りたくり、頬はキャンメイクのチークで熟れすぎた桃のように着色していた。

が、ある夏の日、時間がなくてノーメイクで教室に飛び込んだ。すると私の顔を見た男性教師が、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている。そしてこう言い放った。

「どうした塩谷!体調悪いんか?!顔色が最悪やぞ!」

隣の席の男子も、「ほんまや!やばいな!」とトドメを刺してきた。脚がガクガクした。仰るとおり体調が最悪だということにして化粧ポーチを掴み、保健室に直行。みじめだった。

17歳。周囲の大人からは「まだ若いんだから、お化粧なんてしなくていいよ、もったいない!」と言われる年齢にも関わらず、化粧をしなければ教室にもいられない。自分がどう見られているか、に関心の96%が集まるような思春期だ。それから二度と、人前にノーメイクで現れなくなった。

ここから先は

新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。