好き、という感覚を言葉にしてみる

柄にもなく審査員をさせてもらった、大阪発アート系コンペ、メタセコイア。

主催者の一人である笹貫さんが「冠スポンサーもない、大元の取り仕切る資本もない、あるのは愛だけで、ヒエラルキーではないシェアネスの時代のアートフェアにしたい」と言っておられた通り、非常に人情的な運営体制が魅力的で、規模や名誉がウリではない催し……と思っていたら、蓋を開けるとびっくり。455組もの応募が来て、審査員一同、嬉しい悲鳴をあげていた訳です。

とはいえ、審査員は22名もいて、それぞれの趣味趣向は見事にバラバラ。だからこそ自分は自分の好きな作品を探したらええんや、とページを開いていったのだけれども、そんな簡単にはいかなかった。

というのも、個人的に「好きな方向性の作品」と「本当に好きな作品」の間にはものすごく大きな差があり、そこにある差は肉眼じゃないと、いまいちわからない。たとえるならば、それが生花であるか造花であるかを小さな写真だけで見分けるような難易度の高さ。

エントリー時に提出された3枚の画像だけではちっとも判断がつかず、結果応募者の方々のSNSや、過去作品が掲載されたブログ写真など、ネットの海にあるだけの情報を全て血眼で眺めていたら、三日三晩が過ぎてしまった。オンライン審査のむずかしいところである。

──

私の好きな美術作品については以前こちらで書いたので、おおよその好みは伝わるかもしれないけれど、それはとても感覚的なものである。だから言葉にすると零れ落ちてしまうものは沢山あるのだけど、でも、あらためて言葉にしておきたい。

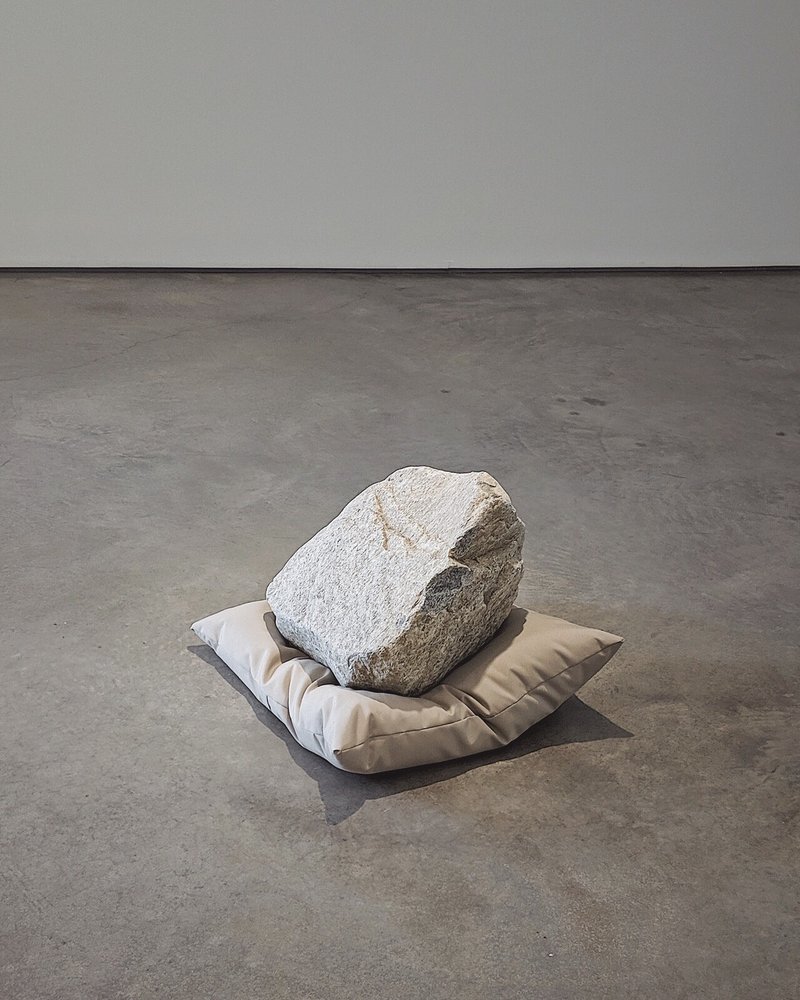

それはまず、静謐を感じさせるもの。そして自然を前に畏怖の念を抱きながらも、美しき我欲で挑むもの。そして孤独や憂鬱を痛いほどに内包しながら、その先を見い出す救済として生み出されたもの。さらには、ここにある重力や、そのものの呼吸を、ちゃんと感じられるもの。……わかりづらいかもしれないので、具体例を出してみる。

たとえば、書を揮毫するとき。一筆書きで書かれた書と、後からチョンチョンと筆で塗るように書き足された書を比べれば、後者からは自然の重力や、呼吸なんかを感じられないだろう。人間のエゴや「こう見せたかった」という後悔が詰まった、嘘っぽいものに見えてしまうはずだ。ただ私は書道が大の苦手なので、これはイマイチ説得力がない。

でも太鼓であれば、すこし得意だ。高校3年間はずっと太鼓ばかり叩いていたし、多少なりとも心得がある。たとえば、緊張した手でバチを持ってそれを振り下ろしても、ベチンと表面が鳴るだけで、響かない。その音をマイクで拾ってスピーカーで大きな音で流したとて、それは音量が大きなだけの音であり、私はそれが好きじゃない。

けれども身体がちゃんと脱力して、この場にある重力に従い、最後にちょっとだけスナップを効かせて叩いてやると、楽器全体が、そして空間が豊かに響いてくれる。その空間の響きこそが、私の好きな太鼓の音だ。

ずっとそんなことを考えていたら、敬愛する李禹煥の著書『余白の芸術』に以下のような文章があり、わぁ、と嬉しくなってしまった。

ところで私は、いろいろな画家の絵面の中に見られるような、ただ空いている空間を余白とは感じない。そこには何かのリアリティが欠けているからだ。例えば、太鼓を打てば、周りの空間に響きわたる。太鼓を含めてこのバイブレーションの空間を余白と言う。

この原理と同じく、高度なテクニックによる部分的な筆のタッチで、白いカンバスの空間がバイプレーションを起こす時、人はそこにリアリティのある絵画性を見るのだ。そしてさらにフレームのないタブローは、壁とも連関を保ち、絵画性の余韻は周りの空間に広がる。

この傾向は、彫刻において、一層鮮明である。例えば、自然石やニュートラルな鉄板を組み合わせて空間に強いアクセントを与えると、作品自体というより、辺りまで空気が密度を持ち、そこの場所が開かれた世界として鮮やかに見えてくる。

だから描いた部分と描かない部分、作るものと作らないもの、内部と外部が、刺激的な関係で作用し合い響きわたる時、その空間に詩か批評そして超越性を感じることが出来る。

芸術作品における余白とは、自己と他者との出会いによって開く出来事の空間を指すのである。

──李禹煥 『余白の芸術』より引用

李禹煥『From Line』1974 MoMAにて 撮影、私

Dia:Beaconにて 撮影、私

もっと日常的な話をすれば、引きつった笑顔と、心からの笑顔では、同じように筋肉を吊り上げていても、与える印象がまるで違う。もしくは、木目調シートを貼った家具と、木の木目が呼吸をしている家具とでも、印象はエラ違いだ。はたまた、キャンドル風LEDライトと、実際のキャンドルでは……もういいか。

ここから先は

新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。