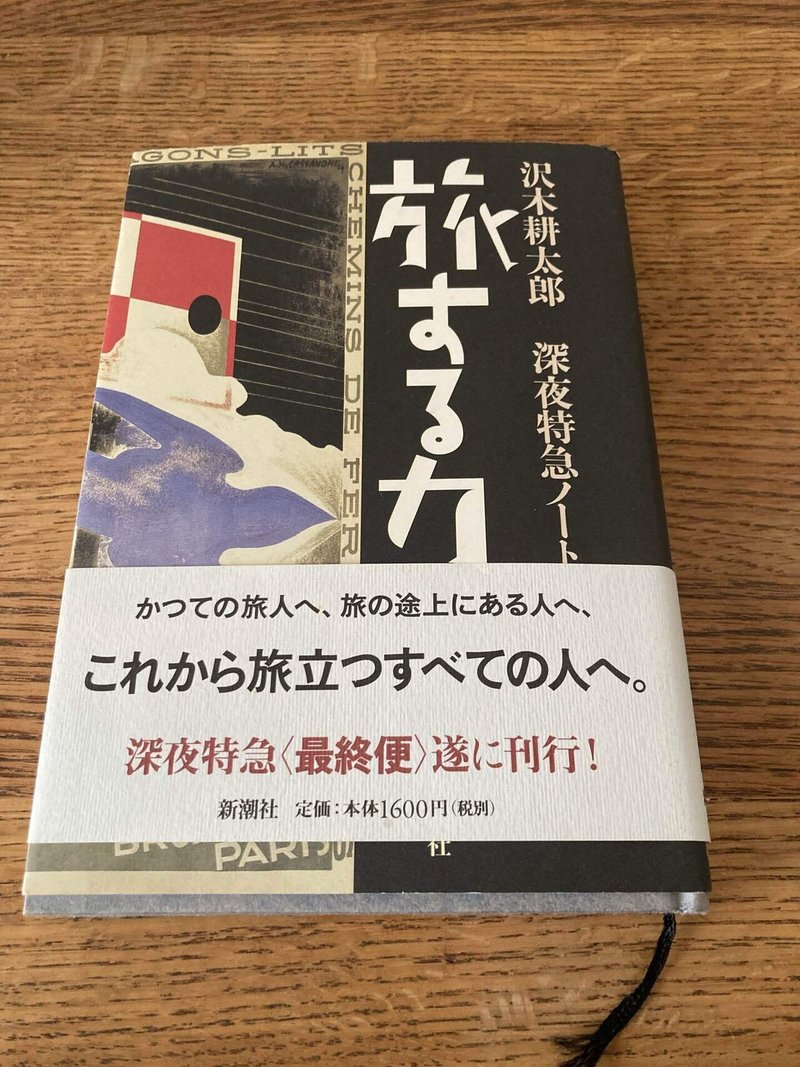

深夜特急から学ぶ、"旅"と"旅行"の違いについてのいくつかの考察

プロローグ

私が初めて深夜特急を読んだのは、20代前半の頃である。

大学在学中に就活をする気になれず、漠然と卒業した後は海外に行ってみようと思っていた私は、どうせならアメリカやロンドンなどのメジャーな場所では無い場所を探していました。

いくつかの情報の中で私は北欧・デンマークに目をつけ、100万円を貯めて旅立ったのです。

私はヘルシンガーの街にある、二食昼寝付きのフォルケホイスコーレに入り、一年弱程暮らしました。

その図書館で私は、先人が置いていった深夜特急に出会ったのです。

私はどうせ海外へ行くなら何か学べる機会があった方が良いだろうというスケベ根性から、宿舎付きのフリースクールに入りました。

しかし、深夜特急を読むにつれ、自分が本当にやりたかった事はこれだったのでは、という焦りにも似た後悔を覚えていきました。

バックパック一つで、国から国へ渡り鳥のように旅する沢木耕太郎さんの手記に、私も旅立った気になってはいましたが、私のは旅では無く旅行の延長に過ぎないなと痛感させられたからです。

そもそも、何故今この文章を書くに至ったかというと、昨年Amazon Audibleで深夜特急がある事を知ったのがきっかけでした。

久しぶりに、あのユーラシアを巡る旅に相乗りしてみたい気持ちに駆られ、斎藤工さんの声に導かれるまま読み進めてきました。

(私が聴き始めた時は2巻まで。2023年12月に4巻まで配信。残り2巻は2024年年末予定)

私はデンマーク留学時の記憶が蘇ると共に、新たな発見も見つける事が出来たので、留めておくべき事を書き残したいと思います。

旅の定義

旅の定義とは何だろうか。

旅と旅行の違いはどこにあるのだろうか。

私は深夜特急を読む中で、次の3点が中心になるのではないかと思い至りました。

一、期間を設けない

一、計画を立てない

一、同じルートを辿ってはいけない

私はこの3点を軸に、無謀とは思いつつも、私なりに旅とは何かという事を探っていきたいと思います。

期間を設けない

最初の条件は、期間を設けない、という点について考えたいと思います。

沢木さんは当初、インドのデリーを出発地点とするはずでしたが、日本を経ちスタートのデリーに着くまでに、なんと半年近くかかってしまいます。

最初に降り立つ香港では、当初は数日で離れる寄り道のはずだったのが、香港の聖俗入り乱れる熱気に当てられ、結局何週間も滞在する事になります。

胡乱な香港という街の可笑しさに、半ば取り憑かれるように毎日を生きる沢木さんは、自分の興味の赴くまま、気の済むまで滞在し続けました。

そして、そろそろ自分はこの街を離れるべきなのでは、と納得するまで街を離れないスタイルは、その後訪れる様々な街で一貫される事になります。(退屈な街は短期間で離れる事も勿論ある)

お金と時間の心配もなんのその…

と言いたいところですが、沢木さん自身は、ノートにその日に使ったお金について細かく残していましたし、そもそもロンドンまでは半年位で着くもの、と途中までは信じて疑わなかったようです。

深夜特急の中で、よく出てくる言い回しがあります。

インドのトイレで手を使えるようになった時、野宿が出来るようになった時、前の客が使ったコップを洗う際にタライに潜らせただけでも飲めるようになった時、スプーン・フォークを使わずに指3本だけで食事が出来るようになった時。

また、ひとつ自由になれたような気がした。

旅に出たい=自由になりたい

これは間違いありません。

きっと誰もが納得する式でしょう。

旅に出る理由として申し分ありません。

つまり人が旅に出るのは、ひとえに自由になりたいからなのです。

そして、旅に出て最初に自由を感じる瞬間は、時間に縛られない自由な生活を手に入れた瞬間でしょう。

何時に起きてもいい。

何を食べてもいい。

どこに行ってもいいし行かなくてもいい。

究極、何もしなくてもいい。

そんな日常からの脱却を図るには、旅に期間を設けてはきっと得られません。

旅行をする時、序盤に決める事は、いつからいつまで行くか、その期間を決めるはずです。

もしも旅行ではなく旅をしたいのであれば、期間を決めるべきではないようです。

計画を立てない

計画を立てず、現地で会う人と交流しながら、その縁で次の行動を決めていく。

計画を立てていく旅行は、等身大の自分の枠を出ません。自分の好みに合わせて、想像の範疇の中で満足を求めます。

旅は自分の枠をはみ出していく事に意味があります。

人との縁の中で、思いもしなかった方向へ旅が流れていく。特にお金の無い貧乏旅行では、人との関わり合いの中で起こる摩擦こそが旅を深めていく。

また、別の角度から見れば事前に立てた計画が立ちゆかなくなった時、人はそれを失敗と判断してしまう。

しかし旅の行程に失敗などないのだ。

むしろ変化の中に活路を見いだす順応性を身に付ける事が、旅で鍛えられる自身の力となっていくのです。

外国を歩く時に、重要な心構えを沢木さんに言わせれば、『自分はこの国について何も知らないのだ』というポジティブな開き直りでしょう。

知らない事が前提であれば、不測の事態は起こって当たり前なのです。

沢木さんが旅で決めていた事は、

『デリーからロンドンまで、乗り合いバスでいく』

という事だけでした。

最初に降り立った香港では初日に泊まるホテルすら決まっていませんでした。

しかし決まっていなかったからこそ、降り立った空港で知り合った人の縁から、摩訶不思議なホテルに辿り着くことが出来たのです。

それは不測の事態を面白がりながらも、少しの勇気と人に対する好奇心を出し惜しみしなかった結果なのです。

事前に計画を立てていくのは、やはり旅行の枠を出ないようです。

同じルートを辿ってはいけない

人生と同じように、旅もまた2度と同じ事をやり直す訳には行かないのだから

旅を終わらす事は、本当に難しいようです。

ここまで書いたように、期間を設けず・計画を立てない事が旅というならば、その終わりはどのような理由で訪れるのだろうか。

これは答えがないように思えます。

旅は人の数ほどあるものです。

今回は深夜特急に学ぶ、と題号にあるので、かろうじてそこから探っていきたいと思います。

まず計画は立てずとも、ゴールに向けて進む事を忘れてはいけない、という事から始めましょう。

旅は『行って、帰ってくるもの』なのだ。

それが、深夜特急での旅の哲学である事は間違いありません。

第1巻第1章を参考にして欲しい。

インドの安宿で沈殿していくピエールを。

一泊140円で泊まれるインドのドミトリーで、4年半の歳月をかけ旅をしてきたピエールは、既に自分の旅を見失っていました。

日がな一日、ベッドの上でハシシを吸うか、腹が減ったら街へ出て、ベッドと食堂を往復するしかない無為な日々を送るしかなくなっていたのです。自国へ戻る事も、次の街へ向かう意思も失ってしまいました。

沢木さんがピエールにならずに済んだのは、ロンドンというゴールを決めていた事と、いつかは旅が終わり日常に帰る事を、ちゃんと受け入れていたからに他なりません。

旅を終えた人が、残りの人生を淡々と日常とした生き方を選ぶ。

そして静かに死んでいく。

その美学が根底にあるからこそ、先ほどの引用に繋がるのです。

旅を旅として終わらせて帰ってくる条件として、同じルートを繰り返してはいけない。

長く旅を続ける中で、慣れから少しづつ好奇心が摩耗していく。まず曜日感覚が無くなり、日にち感覚が消えていく。やがて月、年も失っていくのではないか。

それは危険な兆候である。シンガポールで沢木さんは旅に絡め取られる感覚に襲われる。

旅に絡め取られる前に、「自分の意思」で旅を終わらせる必要がある。

同じルートを辿らない、というのは精神的な意味合いが大きい。

単に同じ道順を繰り返さないという事ではない。

沢木さんはこの旅を「誰でも出来るが、誰もしようと思わない酔狂な旅」と訳しました。

しかし、それを今度はアフリカ縦断でやろう、アメリカ横断でやろう、としてもおそらく成功しないのだと思います。

それは沢木さんの著書「旅する力」の中でも言及されていますが、旅を続け積まれていく経験が、徐々に新たな発見に遭遇することを鈍感にさせ、やがて感動や興奮を奪っていくのです。

それは沢木さんの言葉を借りると、

「旅をすることは何かを得ると同時に何かを失うことでもある」

という旅の本質に潜むパラドクスを言い当てたに過ぎません。

それが、同じルートを辿らない、という事の本当の意味だと思うのです。

ここまで長々と書いてきましたが、それじゃあ考察の通りに旅をすれば、旅は旅に成り得るのかと問われれば、まだ疑問が残ります。

深夜特急は意図せず・真摯に旅を続ける中で『姿を整えて』いったに過ぎません。

エピローグ①

真摯に旅を続ける、という事について、旅する力、という深夜特急の後日談的な本の中で興味深いエピソードがあります。

その昔、電波少年というTV番組で放送された、猿岩石のユーラシア・ヒッチハイクの旅に言及しているのです。当時、私自身も毎週2人の旅を楽しみにしていました。

この旅は、プロデューサーが深夜特急の大ファンで思い付いた企画という事でしたが、まさか沢木さんが番組を観てコメントしているとは思いもよらなかった為、非常に興味深く読みました。

沢木さんは最終回まで見て、猿岩石の2人は旅の中で変わる事は無かったと結論付けました。

過酷な旅先で食べるに事欠き、肉体的なシェイプはされたものの、精神的に研ぎ澄まされる事は無く、一見旅のように見えるが、最後まで与えられた「仕事」をこなしたに過ぎないと述べました。

この感想は手厳しいなと思いました。

私は猿岩石の2人が脱水症状や栄養失調になっても旅を続けたことや、不当に逮捕されたり危ない場面にあったりしながらもリタイヤだけはせず、ゴールまで辿り着けたことだけでも感動したものです。

沢木さんも2人が過酷な旅を耐え抜いてきたことは分かっていました。

しかし、旅の中で旅と共に散っても良い、というような純粋な何か。

沢木さんがインドのバスで、おそらく天然痘に罹った赤子を抱っこした時に感じた、それは、どうにでもなれという無責任な自暴自棄ではなく、自分の旅に筋を通す覚悟を決めることのように感じました。

おそらく、ヤラセと言われた猿岩石の最終回が最初と変わらず「仕事としての旅」の範疇を出なかったことが、期待の裏返しもあってか、沢木さんは納得出来なかったようなのです。

旅は人を変える力があるが、全ての人が変わるとは限らない。

真摯に旅を続けると言うことは、決して易しいことではないようです。

エピローグ②

旅に出て得られるものは何か。

なぜ若者は自分探しの旅に出るのか。

実は、深夜特急を参考にすることは危険だ。

なぜなら、旅に出て知る事は、あるがままの自分自身だからだ。

沢木さんは既に自分を持っていた。

人への好奇心、目の前で起る事象の表と裏、その両方を公平に見る観察眼、そしてそれを後に文章に起こす力を持っていた事を証明したに過ぎません。

旅に出て分かることは結局、自分は何者だったのかを思い知らされる羽目になるという事だ。

それでも沢木さんは人生に一度は旅に出ていった方がいい、と言います。

危険や困難はあれど、もしかしたら旅はあなたを変えるほどの経験を与えてくれるかもしない。それが沢木さんの今も一貫した思いであるように感じます。

沢木さんは深夜特急の後書きで、これから旅に出ようと思っている若者へ次のように書き残しました。

「恐れずに、しかし気をつけて」

沢木さんはインタビューにはほとんど顔を出しませんが、実はこの記事の作成中に、幸運にもコロナ禍の2020年に受けたインタビューに出会えました。

その記事の最後の言葉を結びに終わりたいと思います。

「今、僕が感じているのは逆です。注意深くある必要はあっても、そんなに恐れる必要はないんじゃないかな。今ならこう書きますね、

『気をつけて、しかし恐れずに』」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?