「ワ」シントン、デンゼル、ワシントン

ピー、プロロロピロ、ブーブー、シャー

それぞれの音自体は、いかにも機械らしい電子音であるのだが、その音の並び方が機械とは思えない程に整然さを欠いたランダムな配列であるため、ただのプリンターであるはずなのに、じっとこちらを見つめたまま動かない動物のように静かな生命力を感じる気もする。

そう考えれば、闇に溶け込むほど黒く、光を吸収するマット加工のボディや、角の無い曲線的なフォルムなど、このプリンターはたくさんの動物的な特徴を持っている。だからこれを『アニマル』と呼ぶことにしよう。

アニマルは仕事帰りの結子が両手で抱えて持って帰ってきた。今日の夕方のことだ。家の近くの路地裏で、段ボールに入ったアニマルと段ボールに「拾ってください。」の文字。どうすることもできなくて持って帰ってきたらしい。

「じゃあ、これ、使ってみようか」

「ええ、そうしてくれる?」

夕食を食べ終え、リンゴジュースを飲んでいる時、このプリンターを使うことにした。

「あれ、これコードがないな。これじゃあ電源がつかないよ」

プリンターは電気を使って動く。それは私たちにとってのさまざまな栄養のように、それ無しでは少しも動くことができないのだ。それに、このプリンターにはコードを指す穴もなければ電池を入れる穴もない。おまけにボタンもないのだからどうすることもできない。

「残念だけど、これはもうゴミだね。動かないんだからゴミだ」

「そう、残念。動かないなら、それはそれで置物か何かに…」

結子が話しながら何気なくプリンターに手を置いたその時、プリンターは緑色のライトを光らせ、動き始めた。

「動いた。動いたからには、もうゴミじゃないな」

『ピー、プロロロピロ、ブーブー、シャー』

プリンターが音を出した。それは何か言いたげな子供の声の響きに似ていた。伝えたいことはあるが、それに語彙が追いつかない。私のシャツの裾を引っ張りながら、「あ、あ、うー、ふん」何が言いたいんだ。此奴は。

『ザー、ザー、ザー」

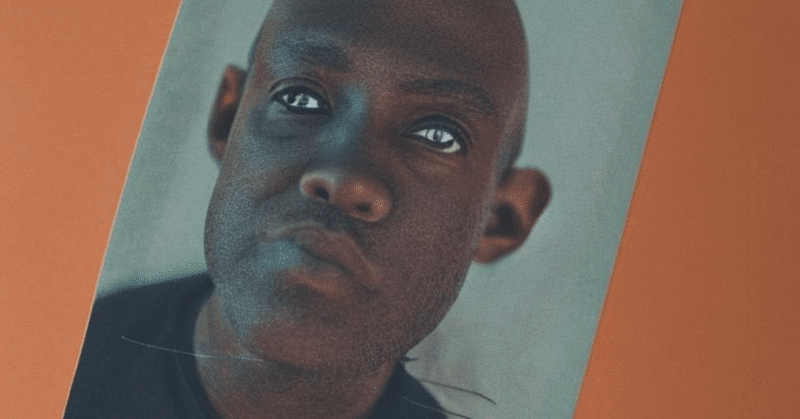

一枚の紙が出てきた。A4サイズの紙片を拾い上げると、そこには黒人の男性と思われる人物の鼻から下の画像がプリントされていた。

結子と視線を交わす。

その時俺は

「なんだろうねこれは。電気も通ってないのに急に動くなんて。そして最初に出たプリントが顔の下半分って」

戸惑いの中に少しの笑いを視線に込めた。

その時結子は

「なんか少し怖いね。でもちょっと不思議な感じで面白いわね」

恐怖の中に少しの好奇心を視線に込めた。

二人はこの時すでに本質を見抜いていた訳では無い。齎されるもののことなど何も意識していなかった。しかし、人間の理性ではなく、動物的な本能の部分では、このプリンターとこの印刷物とが運命を変えるほどに強大な力を持っているとわかっていた。だから、先ほどの交わしあった視線の中には、それ以前に想定していた人生の進路を大きく変えてしまう物に出会ってしまった、と。興奮と歓喜の信号も含まれていた。

黒人の下半分を見つめながら、チーズを齧っている。

するとまた、プリンターが音を立てながら紙を吐き出した。次は顔の上半分だった。先に出た下半分と合わせると見事につながり、それは一人の黒人の顔になった。

「完成したね。これはデンゼル・ワシントンだな」

「あら、確かにデンゼル・ワシントンね」

完成したね。と言ってみたものの、何も完成した気はしなかった。むしろ、頭の中で始まりの音楽が鳴った。

一分間に五枚と言ったところだろうか。一枚印刷されるのに十数秒かかる。それは間断なく印刷し続けられ、結子が寝室へ入った時、千枚は超えていた。結子が寝た後も俺はずっと見続けていた。デンゼル・ワシントンが産まれる様を。

「もしかしてずっと見てたの?」

手櫛で寝癖を直しながら結子が言った。少し微笑んでいる。

「ああ。なんだか夢中になっちゃってね」

そう言っている間にワシントンが一枚吐き出される。ダイニングテーブルを埋め尽くし、床にまで侵食してきたプリント・デンゼル・ワシントン。俺は床から右手で上半分を、左手で下半分を拾い上げた。

「こう二つ合わせたらデンゼル・ワシントンの顔になる。確かにこの二枚の紙切れはデンゼル・ワシントンだ。しかし何故二枚なんだろう?一枚にデンゼル・ワシントンの顔全てを入れたらダメなんだろうか?なんて考えていてね。考えているうちに陽も昇ってきたってワケさ。」

「それで、答えはでたの?」

コーヒーを飲みながら結子が尋ねた。

「ああ。これはメッセージなんだよ。もちろんこれは仮説だけどね。なんせ答えを知りたくてもそんなものを教えてくれる人なんてどこにもいないだろうからね。」

「メッセージ?それって宇宙人からのメッセージとか、アニマルからのメッセージとかそういうこと?」

少し甘い匂いがした。結子はコーヒーではなく、ココアを飲んでいるのか?

「いや、そういうことでは無い。むしろその逆だね。」

「その逆?」

「ああ、これ自体がメッセージなんだよ。誰かと誰かを繋ぐね。例えば日本人だったら、ひらがなやカタカナや漢字。アメリカ人だったら英語だね。そういった文字のようなもので、きっとこれはデンゼル・ワシントンの上半分とデンゼル・ワシントンの下半分の二つから成り立つ文字なんだよ。おそらくこれで対話をする人間もしくは生物がいるんだろう。」

「その逆?」

ココアを飲み、朝食を取った後結子は職場へ向かった。俺は当然会社なんかに出社できる訳無く、ずっとアニマルを見続けていた。

電源を必要とせず、不可思議なエネルギーで動くプリンター。そのプリンターから吐き出されるデンゼル・ワシントンの上と下。それらはどこから来てどこへ行くのか。

机上を埋め尽くし、床も埋め尽くしつつあるデンゼル・ワシントンを見る。デンゼル・ワシントンの上半分を『デンゼル』下半分を『ワシントン』と呼ぶことにした。数枚拾い上げ、それらを壁に貼った。横一列に並んだ紙はなんの意図も介在せずに並べたため、ランダムに並んでいる。

デンゼル、デンゼル、ワシントン、デンゼル、ワシントン、ワシントン、デンゼル、ワシントン、ワシントン

デンゼル・ワシントンの切断された顔。目や口が並んでいる。紙を剥がした。そしてまた床から数枚拾い上げ壁に貼った。

ワシントン、デンゼル、ワシントン、デンゼル、デンゼル、デンゼル、デンゼル、ワシントン、デンゼル、デンゼル、デンゼル

二種類のものを並べる場合、同種類が連続するかしないかの二択だ。剥がし、拾い、また貼った。

ワシントン、ワシントン、デンゼル、ワシントン、ワシントン、ワシントン、デンゼル、ワシントン

片方の種類がやたら多い。それらはどれくらい連続しているか?何ブロックにわけられる?少数の方はどこにどれくらい入っている?また剥がし、拾い、また貼った。

「あら、あなた一日中家にいたの?」

部屋中の壁をデンゼル・ワシントンで埋め尽くしながら思索に耽る俺に結子は言った。ずっとデンゼル・ワシントンと向き合い、日が暮れた。

「ん?ああ。取り敢えず見ていてくれ」

百枚ほどのデンゼルとワシントンを拾い、壁に貼り付けた。

「どう?」

「どうって、何が?」

「何か感じないかい?」

「何かしらね…」

「俺はこれに力強いもの感じるんだよ。この後婚姻関係を結ぶ男女がフレンチレストランで交わす会話のような、生命力のあるものがね」

「うーん、確かにそんな感じがしないとも言えないわ」

「そうだろ?でも面白いのはここからなんだよ」

俺は68番目のデンゼルと102番目のワシントンを入れ替えた。

「うわぁ。すごい。さっきまでの力強さが嘘のように弱々しくなったわ」

俺は、結子が俺と同じような感性を持っていることが嬉しかった。

「そう。これは冷凍食品だらけの弁当を友達に見られた時に『俺の家共働きだからさ』と言って弁明する高校生のように弱々しい」

デンゼル・ワシントン並べは夜更けまで続いた。

その二日後、急にアニマルは動きを止めた。最初は少し戸惑ったが、さらに一週間が経つ頃にはもう、アニマルとその産出物であるデンゼル・ワシントンの事など考えなくなった。部屋を埋め尽くしたデンゼル・ワシントンを捨て、アニマルも押入れの奥にしまった。

さらに一年後、僕らは結婚した。結婚式は行わず、二人だけのディナーで喜びを分かち合った。

そして時は過ぎ、息子と娘が産まれ、育ち、息子と娘が死んだ。自殺だった。高校生の息子と中学生の娘。二人は手を繋ぎ、ダムの底へ。理由は分からない。兄弟の間で禁じられた愛が芽生え、それを受け入れることのできない世の中に別れを告げたのか。遊びの延長で飛び降りてしまったのか。それともそれは死では無く、別のどこかへの旅立ちなのだろうか。私は二人が手を繋ぎながらダムを飛び降りたと、何故知っているのだろう。

「父さん、こっちへおいでよ」

娘の声がするような気がする。

「父さんも早く!こっちで待ってるよ」

息子の声がするのか?やはり、死では無い。別の何かなのだ。ただ、この世界からいなくなったというだけなのだろう。

「二人だけで食事するなんて何年振りかな?」

子供たちがいなくなった初めての朝、食卓でコーヒーを飲みながら尋ねた。

しかし、結子は居なかった。結子も居なかった。寝室に戻ると結子は首を吊っていた。死体は腐敗し、肌がとても汚かった。足元には転がった椅子と死体から流れ出た排泄物があり臭かった。

結子の背後の壁には、あの頃、二人が一番楽しかった時に僕らの生活に滞在していたアニマルが産んだデンゼル・ワシントンの印刷物が三枚貼ってあった。

ワシントン、デンゼル、ワシントン

俺はこの配列に、清潔で心の弾むようなものを感じた。それは、死地へ赴く海兵の船出のように、すっきりとした別れだ。白いセーラーに紺のリボン。動く船上で微動だにせず、ただ夕日に敬礼をしていた。

俺も自殺すべきだろう。折を見て自殺しよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?