中学校時代の学習と実生活について

こんにちは!今田です。

今回は中学校時代の実生活についてですが、

私は高校受験を経験しておらず、

怠惰な中学生時代を送ってしまっていたため、

あまり参考にならないと思いました。

ですので、

今回は仙台一高出身の妹に

中学生時代の学習習慣について聞き、

それをまとめたものを書こうと思います。

勉強で大切なことは、

勉強の種類を理解することです。

勉強の種類は主に2つに分かれ ます。

1つ目は積み上げ型の教科で、

2つ目は暗記型の教科です。

積み上げ型の教科というのは英語と数学です。

たとえば数学は、

1年生で学習する正負の数や

2年生で学習する1次関数が理解できていないと、

3年生のときに出てくる2次関数を理解できません。

英語の場合、1年生で勉強する助動詞が

2〜3年生のときに当たり前のこととして

教科書に掲載されています。

このように英語と数学は

低学年時の学習内容が

知識として定着していないと、

授業の内容についていけなかったり、

テストで悪い成績を

残してしまったりするので、

コツコツ勉強を進めていくことが

重要になってきます。

暗記型の科目は、社会、国語、理科です。

例えば社会は、1年生の内容を覚えていなくても、

2~3年生の内容は理解できます。

国語と理科は暗記型と積み上げ型の

両方の側面がありますが、

暗記型の要素が大きいといえます。

暗記型の教科であれば、

過去の苦手な部分が残っていても、

新しい知識を習得することで

理解できるようになります。

教科の種類の効果的な使い方は、

モチベーションの維持のために使う

というものです。

暗記型の勉強の気分転換に

積み上げ型の勉強をしたり、

どうしても勉強のモチベーションが

上がらないときに

やりやすい方から始めてみたり、

量の多い暗記分野を

通学などの隙間時間に充ててみたり、

いろいろ工夫することができるはずです。

そして、ここからは

中学生のうちにやっておいてほしいこと

を紹介します。

それは

「自分に合った勉強方法を探すこと」です。

小学生と比べると、中学生からは

自分で勉強に取り組む場面が出てきます。

勉強時間をどのように確保していくか、

効率の良い勉強を試行錯誤できる期間

ともいえます。

興味がわいた勉強方法を試してみて、

記憶にどのくらい定着しているか、

どのくらい時間がかかるのか、

どのような感想を持ったかなどをメモして

比較してみるのもいいかもしれません。

ちなみに私の場合は、

数学などの手を動かす教科は朝に、

英単語や社会の用語などの暗記科目は

通学時間に勉強していました。

さらに暗記の方法も

様々なものを試してみました。

ひたすら紙に書く方法や、

教科書を何度も音読する方法、

問題形式にして覚える方法

などがありますが、一番大切なのは、

その方法が自分に合っているか

ということです。

できる限りやる気が続くやり方を

探してみてください。

中学生のうちから勉強を習慣化することで、

これから様々な場面で役に立つと思います!

みなさんで一緒に頑張っていきましょう!

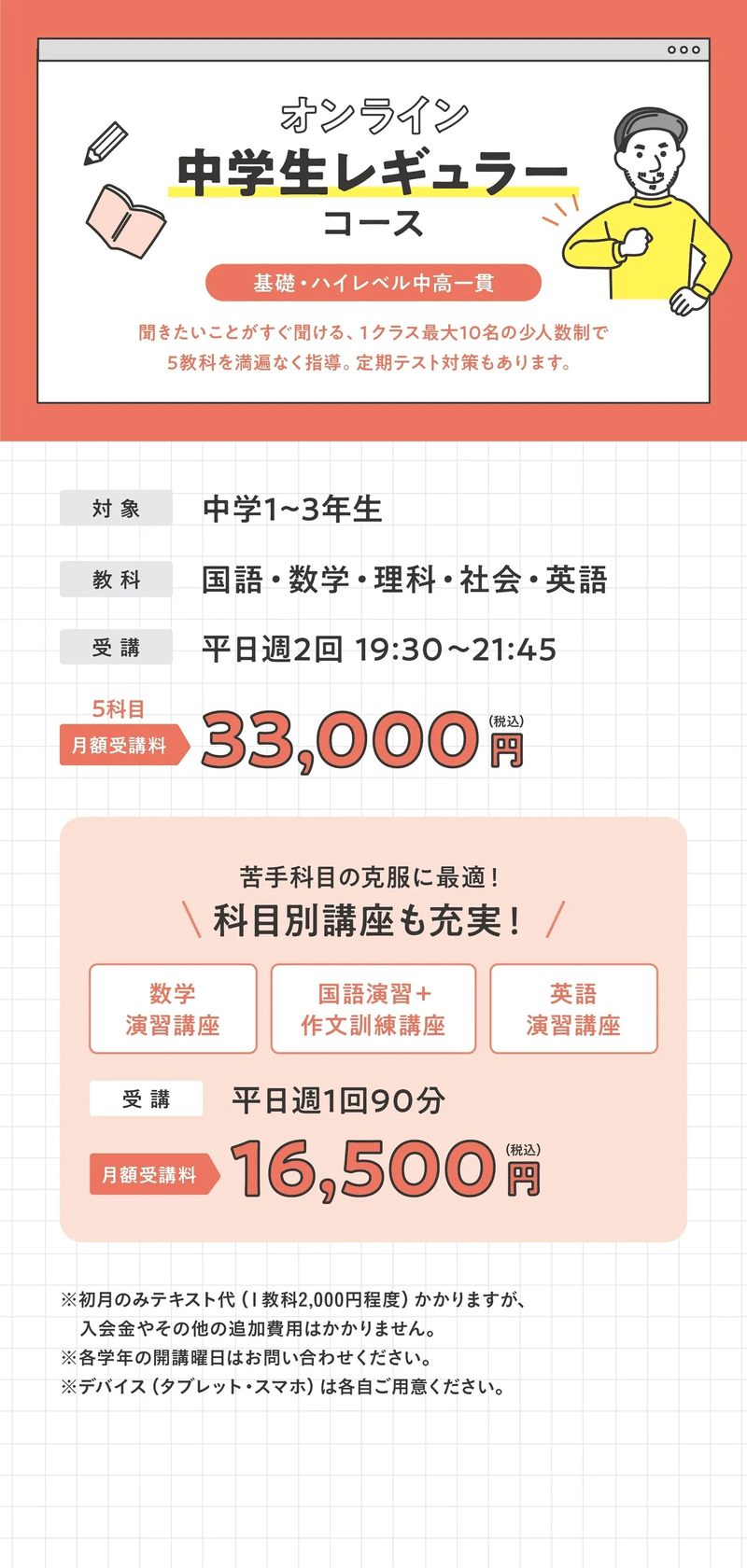

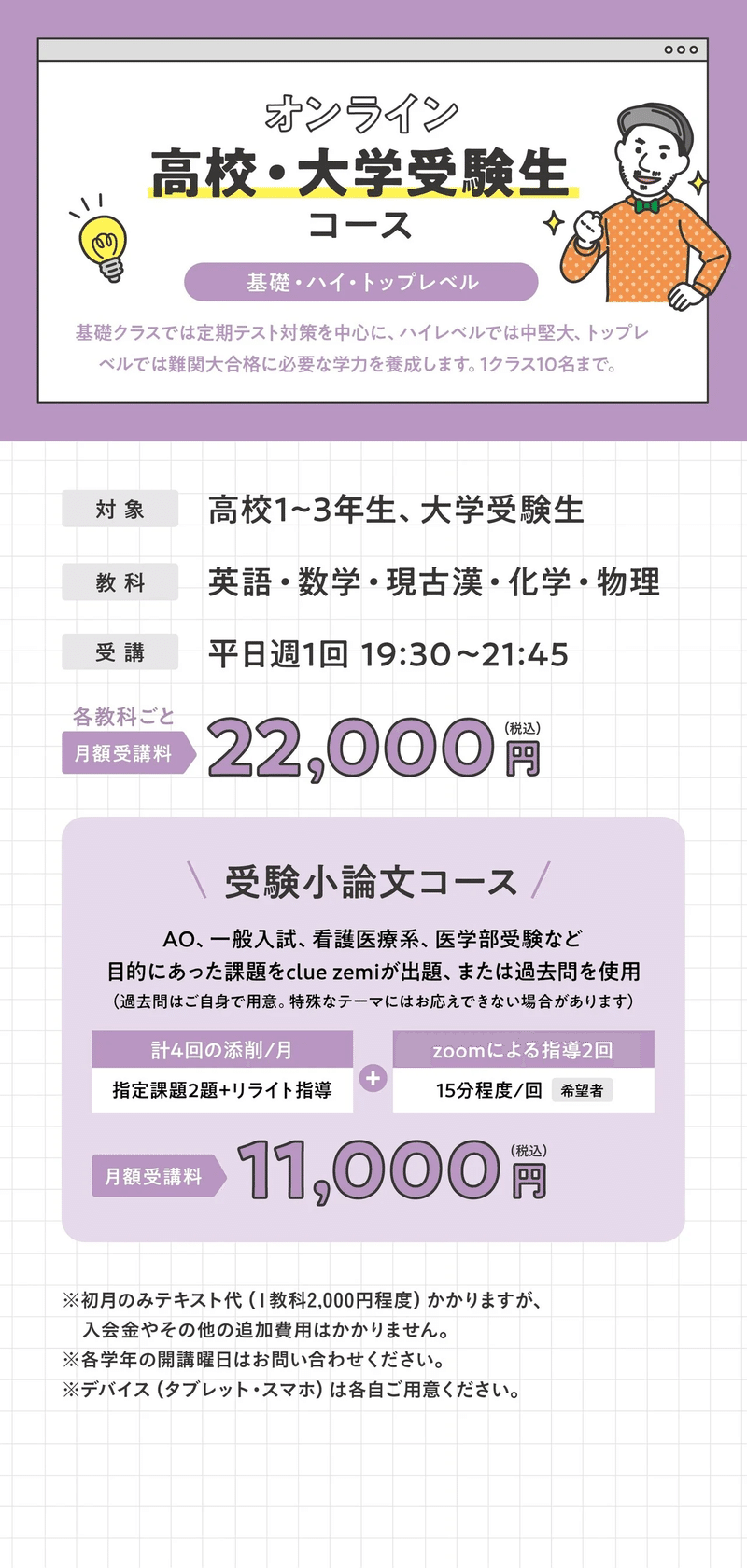

clue zemiの詳細・お問い合わせはこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?