こもれびより ~commoré-biyori~ vol.8「べつの言葉で」(2019/8/31) レポート

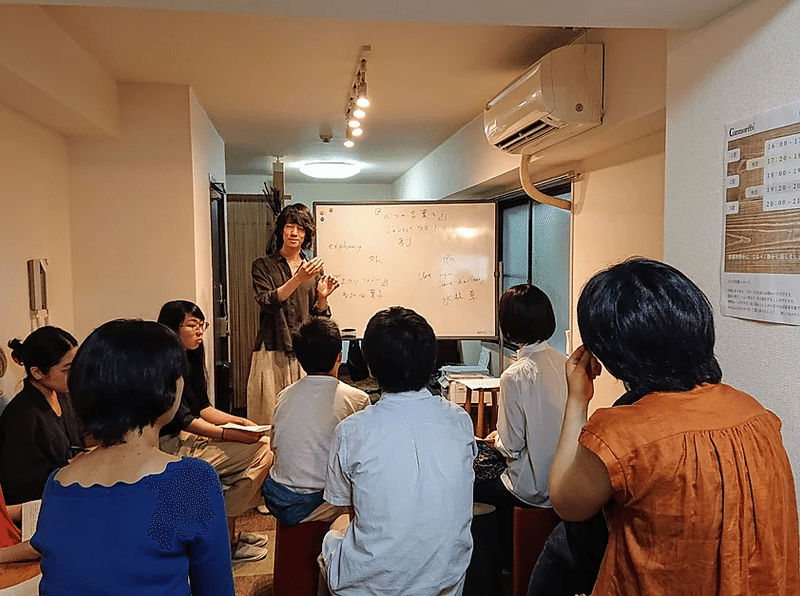

2019年8月31日(土)に行われたこもれびよりvol.8「べつの言葉で」。おかげさまで当日ははじめての方も含め13名もの皆さんに足をお運びいただきまして、大盛況のうちに終了となりました。改めて御礼申し上げます。

ここでは、当日の様子をスタッフ根本が簡単にお伝えしたいと思います。

※ ※ ※

「べつの言葉で」。このタイトルでピンときてくださった方もいらっしゃるようですが、実はこれ、作家ジュンパ・ラヒリ氏のエッセイ集『べつの言葉で』(2015年、新潮社)から拝借しています。

以前、荻窪の本屋Titleさんが「毎日のほん」で紹介されているのを目にしてこの本のことを知った私は、「良い本」の予感に導かれて買い求めて読み、「母語でも、母国語でもない『べつの言葉』」を生きるラヒリ氏の姿に好感を持ったのでした。

こもれびの塾長志村氏が誕生日を迎えるにあたり、何か贈り物をと思ったとき、真っ先に頭に浮かんだのがこの本のこと。フランス語を生きる志村氏の姿が、どこかラヒリ氏に重なったのだと思います。そんなわけで、もう1冊の本(こちらは詩集)と併せてお渡しした次第。

その後、本を読んでくれた志村氏の中で何かインスピレーションが沸き起こったようで、9回目のこもれびよりのタイトルに同書のタイトルが選ばれたのでした。

さらに志村がヒントを得た本が2冊あり、1冊は前回のこもれびよりで根本も紹介した多和田葉子氏による『エクソフォニー』(2012年、岩波書店)、もう1冊は水林章氏の”Une langue venue d’ailleurs”(『他の場所から来た言葉』、2011年、Gallimard)。今回の志村の話は、この3冊を手がかりに進んでいくことになります。

まず初めに取り上げられたのは『べつの言葉で』。両親の言葉であるベンガル語でも、自身の母語である英語でもない「べつの言葉」であるイタリア語に40歳を超えてから出会ったラヒリ氏。そんな彼女によるエッセイは、イタリア語との「距離」に関する言葉に満ちています。以下、志村がトークの中で引用していた箇所から、個人的に印象に残った箇所をさらに引用します。

わたしのこのイタリア語の計画は、言語と言語との間に膨大な距離があることをはっきりとわからせてくれる。一つの外国語は完全な分離を意味することがある。いまでも、わたしたちの無知の残酷さを象徴することがある。新しい言語で書き、その核心に入り込むためには、どんなテクノロジーも助けにならない。[…]言語がわかればわかるほど混乱は増す。近づけば近づくほど遠ざかってしまう。いまもわたしとイタリア語の間の隔たりは乗り越えられないままだ。(『べつの言葉で』p.61)

続いては多和田氏。長らくドイツに暮らし、ドイツ語と日本語で著述する彼女は、「エクソフォニー」=「母語の外に出る」ことで聴こえる響き、ということについて思いを馳せます。

わたしはたくさんの言語を学習するということ自体にはそれほど興味がない。言葉そのものよりも二ヶ国語の間の狭間そのものが大切であるような気がする。わたしはA語でもB語でも書く作家になりたいのではなく、むしろA語とB語の間に、詩的な峡谷を見つけて落ちて行きたいのかもしれない。(『エクソフォニー』p.36)

大人が毎日たくさんしゃべっていても絶対にしない動き、舌の触れない場所などを探しながら、外国語の教科書をたどたどしく声を出して読んでいくのは、舌のダンスアートとして魅力的ではないか。(同書p.53)

そして水林氏。高名なフランス文学者である彼の自伝的作品である”Une langue venue d’ailleurs”は、タイトルからも分かるように、フランス語で書かれています。そのため今回は、原文とともに志村による訳文が示されました。

わたしはだから、日本人でもフランス人でもない。わたしは二つの言語の間で絶え間なく、自分に対してよそ者になり、一方の言語からもう片方へ行ったり来たりする間に、常にズレた、場違いな感覚を手にした。けれどまさに、この離れた場所から、わたしは言語に到達するのだ。(”Une langue venue d’ailleurs”p.261)

3人はそれぞれ「別」「外」「他」という表現を使っていますが、それらの対義語は「同」「内」「自」。そのことから志村は、「自分の言葉」とは何か、ということに思い至ったそうです。日本語話者として生まれ育った後からフランス語話者にもなった彼ですが、フランス語と日本語、どちらが「自分の言葉」かと問われると、即答はできないそうです。さらに言えば、「言葉を話している」というより、「言葉が自分の中を通っている」という方が近い、とのこと。私なりに表現するならば、「言葉を生きている」ということなのかもしれません。

志村の話を聞きながら、私は以下のようなことを考えました。

3人の「言葉」をめぐる言説は、似ているようで微妙に異なります。隔たりを意識するラヒリ氏、峡谷に落ちて行きたい多和田氏、そして行ったり来たりする水林氏。この違いからは、言葉との付き合い方というのがいかに個人的なものか、ということが改めて分かります。そこに正解などはありませんし、誰かにとってマッチしている付き合い方が必ずしも自分にもマッチするとは限りません。その意味で、言葉を学ぶことは自分を見つめ直すことにもつながるのかもしれません。

また、多和田氏の以下の言葉の引用を聞きながら、回文のことへと思いを馳せていました。

たとえば、母語の中だけに留まり続ければ、「夕涼み」などという日本語を聞いて、そこに古風な美しさを感じることもあるだろうが、一度そこから離れてしまえば、この「use済み(ユウスズミ)」という使用済みの言葉の涼しさを無条件に信じることはできなくなっている。言葉がぼこぼこと浮き立って見えてくる。切れ目ではないところで切れ、さりげなく美しいものは一度は壊れてしまうかもしれないし、もう自然な素振りはできなくなるかもしれない。[…]母語の自然さを信じているようでは言葉と真剣に関わっていることにはならないし、現代文学は成り立たない。だから、母語の外に出てしまった状態は、文学にとって特殊な状態ではなく、普通の状態を少し極端にしただけではないかと思う。(『エクソフォニー』p.129)

一度意味から離れ、再び意味を構成し直す。それは先日、小伝馬町の本屋、ほんやのほさんで行われた回文ワークショップ「よむうたうむよ」に参加してみて私が思った回文の在り方です。それは多和田氏の言葉を借りれば「母語の外に出る」ことなのでした。

※今回のこもれびよりに来てくださった方が、「よむうたうむよ」に参加された時のことを記事にされていました。

ちなみに、ほんやのほの店主、伊川さんが先日、こんな記事を寄稿されていました。

安寧をもたらす言葉は、意味に支配されていない。音があり、形があり、繊細なイメージがあったりして、それを感じることができる言葉。それを感じられれば、「わかるかどうか」はそんなに問題ではなくなる。

生活していると、言葉の便利さや意味ばかりが気になってしまう。それはちょっと、しょうがない部分もある。でも言葉を便利に使うことだけに集中すると、意味は自分の持ちもののようにどんどん重たくなって、しまいには抱えきれなくなる。

だけどほんとうは、すべての言葉には音だって形だってあって、それは意味に支配されていないし、わたしにも、だれにも支配することができない。それを思い出せるような使い方が、できればいいだけなのではないか。(上記記事より)

表現は違えど、多和田氏が書いていることと重なる部分があるように思います。伊川さんの記事が公開されたのはこもれびよりの後でしたが、志村の話を聞きながら伊川さんのことを思い出さずにはいられない私だったのでした。

ラヒリ氏と、多和田氏と、水林氏。そして、伊川さんと、志村。言葉について真剣に思いを巡らせる人たちの語りは、互いに不思議に響き合い、私を「言葉の世界」へと誘ってくれます。なんだか、彼らはこの現実世界とは違った素敵な世界の住人なような気がするのです。私は彼らに憧れ、少しでも彼らに近づきたい、と願う人間です。

そんなこんなで前半は終了し、後半は皆さんが自由にお話しする時間に。言葉について熱い想いを抱く皆さんですから、あちらこちらで話の花が咲き、いつにも増して大盛り上がりとなったのでした。

毎回美味しいお菓子と飲み物を差し入れてくださるAさんからは、今回はなんと手作りのタピオカミルクティーとたくさんのお菓子をいただきました。今般のタピオカブームに完全に乗り遅れた私としては、思ってもみなかったありがたいタピオカ体験。いやはや、たしかにこれは流行るわけですね。Aさん、改めてありがとうございました。

次回のこもれびよりは10月26日(土)14時~16時の予定。今度は「ことばの源」に焦点を当てた、スペシャルな内容でお送りすることを考えていますので、ぜひ皆さま、お越しくださいね。

※後日、先ほどもご紹介した幡﨑さんが、会の感想を書いてくださりました。ありがとうございます。

いただいたお金は、語学塾こもれびの運営資金として大切に使わせていただきます。