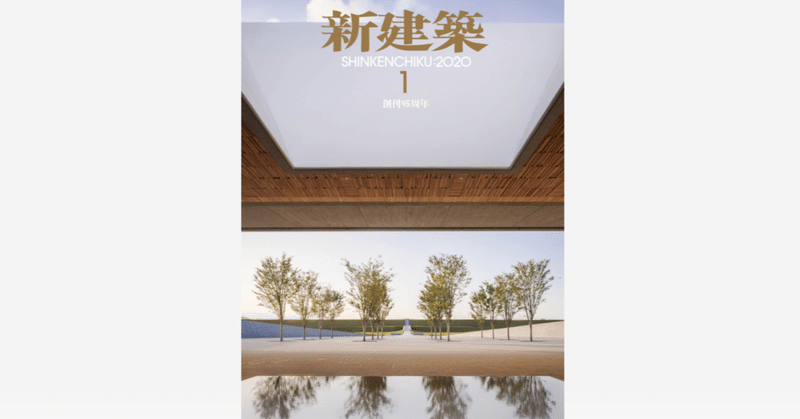

勝手に月評 新建築2020年1月号

本家新建築では月評の担当者が変わり、これまた豪華でキャラクターに富んだ方々となりました。僕は任期のようなものは考えたことも無く、きっと仕事のキャパシティに伴って自然と投稿が遅く、またしなくなっていくのかもしれません(今回も1月中に間に合いませんでした、、)。そうなっていくのかもしれなくても、書けるうちは書いていこうと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

今月号では、妹島和世氏による論壇“建築の力”と作品17題によって構成されています。

“建築の力”では、時代に応じて建築がどのように捉えられていたのか(ローマ時代における都市インフラとしての建築、以降では神と人間を繋ぐものとしての建築、産業革命によって、神から離れた“人間”の為の近代建築)、そして、その近代建築において据えられた“人間”があまりに抽象的すぎるのではないか、その結果人間は自然と切り離されることになったのではないか、そのことが明らかになってしまった今、建築にはどのような捉え方があるだろうか、という問題意識を基にしたテキストとなっています。

妹島氏はワークショップについて、“標準的な人間を想定するのではなく、ひとりひとり具体的な人間がいるということを知ること”ではないかと考えるようになり、それはワークショップの参加者の中での標準を見つけることではなく、100人のうちの100個の意見が同時に存在できるような、多様で多数の主体のための建築を、個人の力で見つけることが重要ではないかと考えるようになったと述べています。

ここで語られていることは本誌2019年11月号で、連氏が述べられていた“公共建築における、市民や利用者のアクティビティを許容するような空間に力を入れているものであるプラットフォーム型の建築”加えて“小さい規模の中で建築家が運営に介入し、建築家自身が改善改良に関わっていく改善改良型の建築”の話と繋がっていると感じています。

プラットフォーム型と改善改良型は違うものとして語られていましたが、この論壇を読んでいると、プラットフォーム型でありながら、改善改良型であるような建物のあり方は、主体である利用者がワークショップに介在していくことで成立するのかもしれないと考えさせられました。

続いて犬島について語られていることは、建築が大きな環境の一部であることであり、その環境や自然をコントロールしたりすることは難しいし、そうしようとは思ってはいけないことだとまず述べています。つまり、新築であっても、それは元々あった土地や風土、地形のような環境に対するリノベーションである。という考え方につながり、私自身この考え方に強く共感しています。

この、建築をすること自体が環境に対するリノベーションであると考えたときに、妹島氏は風景と一体化した建築を考えること、たとえば専門家でない人々が、林立するタワーマンションについて、風景を変えたひとつの要素であることに気付くことができるのか、また、そのように人々の暮らす住空間が風景を作っていることに気づいたとき、もしかするとまた違う意識を持った社会が生まれてくるのではないかと締めています。

ここで述べられている環境や風景については、地方部、そして犬島のような独立した環境下において実践が多くなされています。その実践が都市部においてどのように実装されるのか、たとえば内藤廣氏が2019年7月号、12月号で述べていた日向市のまちづくりと渋谷の再開発について書かれていますが、どちらにも言えることは、やはりそこに暮らす人とどうやってコミュニケーションを取るのか、ということで、やはり建築家はコミュニケーションを通して様々な人々の架け橋となるような存在であるように感じました。

そんな妹島氏らによる犬島プロジェクトは、犬島という集落全体の環境そのものをひとつの美術館として捉え、島という美術館の中に作品(ギャラリー)が点在している構成となっています。大きく言えば犬島という環境のリノベーションと言えるでしょう。

そして各建物を見ていくと、島の民家の形態をコンテクストとしているもの、自然の中にふわっと佇んでいるものなど、画一的な形態にしないことで島の美術館性を高めていることが分かります。

とはいえ、妹島氏も話として触れていましたが、島の風景と建築が一体となっていることをなかなかテキストや写真で把握しがたいと感じています。ただし、体験すれば本来建築は自然と近い存在であること、決して切り離すことはできないということが分かるはずです。人々がそういった建築と自然の関係を知ることができれば、論壇で妹島氏の述べていたような、人々の暮らしと風景の関係に気づくことができるのではないかと感じます。

体験をすることで建築の力を感じることは、追悼施設・祈念施設においても言えることで、内藤廣氏らによる高田松原津波復興祈念公園 国営 追悼・祈念施設では、海に想いを馳せる(=祈り)ことを、「心を整えるための助けとなる装置」として計画されたものとなっています。氏の述べる通り、建築自身ができることも、公園施設にできることも、わずかでしかなく、しかし人の想いを集め方向をつけることが、建築空間には可能であることを強く感じました。

ここでは祈りの軸(海へ向かう軸)と復興の軸(道の駅と伝承館からなる)が交わることで構成されており、それぞれ素材感も異なっています。外観と祈りの軸はPCaのファサードで抽象的に、復興の軸は木質の仕上げで賑やかな空間とし、意識的に対比させているように感じました。

またそれらの軸の交点がゲートとなっており、建築としての明確なアプローチがないため、この交点が人々の意識が切り替わるような境界となっています。そのためにピロティの水平性に関わる施工精度に関して入念に検討されています。

ところで、広島平和記念資料館は、原爆ドームを軸線の先に据えることで戦争という「人災」に意識を向ける空間でした。このプロジェクトでは、人間では逆らうことができない、自然に目を向けるための建築となっています。震災があって以降は、人と人のコミュニティを強く意識された小規模のプロジェクトが多くありましたが、ここ最近では建築と自然を意識させるような、たとえば自然の一部として建築をとらえる有機的な建物、逆に、抽象性を持った、そこにあることで周囲の自然を意識させるような建物などのプロジェクトが目立つように感じます。

2019年は、記録的豪雨などの異常気象や、オーストラリアでの森林火災など、自然に関する問題やトピックが多かったです。またSDGsのような地球規模での環境の取り組みも叫ばれています。日本でもZEBのような建物の性能については確かな進歩が見られていますが、それに並行して現代は人々が自然に対して意識がそっと向けられるような装置(建築?)が求められているように感じます。先に挙げた2作品はそのような意味で、今の問題意識に対して応答したものだと思いました。

犬島プロジェクトの中で、西沢立衛氏がコンポストトイレを設置し、それを利用した時に、自分が自然のサイクルの中にいるということを強く感じたと述べています。そういうエピソードのように、ふとした時に自分が自然に生かされていることを実感できるような、その上で自分の周りの風景や環境に目を向けることができる装置がこれから建築に、社会に求められるものなのかもしれないと感じました。

久木元大貴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?