<芸術研究学2> レポート課題2

<芸術研究学2>−2:課題:鑑賞した美術作品から作者の感覚や判断を推察する

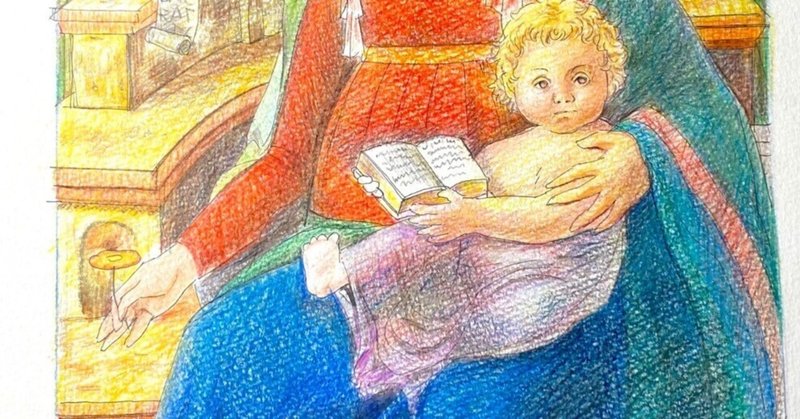

タイトル:フィリッポ・リッピ《聖母子と二人の天使》の観察と推測

作品情報 タイトル:《聖母子と二人の天使》

作者:フィリッポ・リッピ

1460—1465年頃

テンペラ、板絵 高さ95cm幅62cm

ヴァザーリの『芸術家列伝』に寄ればイタリア・フィレンツェ初期ルネサンスのフラ・フィリッポ・リッピの生涯は、幼少の頃、親戚に預けられ、その後、近隣のカルメル修道会に移り、数年後には修道士への道へ進む。子供の頃から教会の壁画を模写していたということでこの頃が絵画へ向かってゆく修行の時期だったのだろうと推測できる。初期ルネサンスにおけるフィリッポ・リッピの代表作が『聖母子と二人の天使』である。どの画集においても、まずこの絵画が取り上げられている。またこの絵が描かれた際の逸話についてもヴァザーリはスキャンダル風に取り上げている。現在、日本語で書かれた大抵の評論は『芸術家列伝』を土台としており、その逸話を真実として捉え、そこだけをクローズアップしているようにも感じられる。

この絵画を観察して気がつくのは平面から飛び出すように描かれていることである。縦長の絵の周囲は額縁で囲まれている。聖母と二人の天使が幼子イエスを聖母に向かって掲げ、背景には畑と高い山、海辺に向かう自然が遠近法で描かれている。鑑賞者から見て、画面右手前の天使および、聖母の座る座椅子の肘掛の部分が額縁を飛び出して手前に出ている。聖母は額縁を背負っているようにも見える。絵の中心から左半分を占める聖母の姿は手を合わせ、斜め下をむき、口元には微かな笑みを浮かべているが幼子とは視線は合わせておらず、幼子も母親よりも遠い斜め上方を見つめている。幼子を抱えた天使のうち、画面奥にいる天使は顔の一部のみで、手前に飛び出している天使は子供らしい笑顔で、鑑賞者に向かって微笑んでいる。他の作品と比較して、この絵画に額縁が描かれ、半立体的に表現された理由は、信者に向けての祭壇画であった可能性を否定できない。また聖母は胸の下で切り替えのある青い衣装を身につけているが、切り替えの下の腹部部分が膨らんでいるのがまるで妊婦のようにも見えなくは無い。この《聖母子と二人の天使》のモデルとなったルクレツィア・ブーティはプラートのサンタ・マルゲリータ教会の修道女であり、リッピがフィレンツェからプラートに工房を移した際に出会い、モデルにと願ったという。修道士と修道女として出会った二人は後に駆け落ちし、家族となる。しかし一番重要なのはそこではなく、この絵画の聖母のモデルが誰か分かっている点である。ルクレツィアがモデルとされる絵画は数枚存在しているが、それ以前に描かれた聖母と比較すると違いが見られる。こうあるべき聖母ではなく人間らしい女性の聖母なのだ。1430年に画僧として認められて以来、リッピは宗教画のみを描いており、残された作品の創作年についてはどの資料も〜頃、と記し、明確な記述はない。しかし、作品群の聖母像を出来るかぎり並べて鑑賞した時、無表情の聖母、あるいは思い詰めたような、疲弊した悲しみを浮かべる聖母の顔が、1452年頃から幸福そうな女性に変化しているように見える。ルクレツィアをモデルに製作を始めた頃である。そこには画家の心情の動きが有ったのではないか。また、微笑んでいる天使は二人の間に生まれた長男がモデルとされており、それが真実だとすればこの祭壇画はリッピが自分の家族を描いた家族肖像画と言えるだろう。

フィリッポ・リッピは1443年から1447年、作品《聖母戴冠》(テンペラ、板絵)はサント・アンブロージオ聖堂の主祭壇画を描いた。2m四方の大きな絵画であり、聖母をはじめ60人余りの人物が登場している。そこに自画像をさりげなく加えている。頬杖をついている修道士の自画像はどちらかといえばぼんやりと呑気で威厳は無く、手前に描かれた老年の修道士の方が遙かに立派だ。後にリッピの弟子となるボッティチェリの美男風の自画像と比較すると、リッピの自画像には滑稽さが滲み出ている。ヴァザーリは、リッピを修道士としては破壊的で女性問題もあったと記しながら、その性格は陽気で面白い人間だったと残している。この間の抜けた風貌のリッピを観るとヴァザーリの性格描写も真実かもしれないと感じられる。

論者が最近手に入れたフランス人研究者モリーネは、彼女の研究本『FILIPPO LIPPI』の中で、創作年の順番については表情に人間らしさが表された聖母像をまとめて並べ、1460年頃に描かれたとしている。これについては国内資料の創作年に間違いであるのではないかとも考えられる。《聖母子と二人の天使》の創作年は1460年、あるいは1465年ともされているが、家族の肖像画として鑑賞した際に、1465年には第二子の長女が生まれるため、その直前、臨月近くのルクレツィアがモデルになったと推定しても良いのかもしれない。絵の中の聖母の下腹の膨らみの理由になる。

一枚の絵画がなぜその表現に至ったのかの経緯を、絵画を観察して推察すると、作者の全体の作品群における特徴的な部分に改めて気が付く。なぜ、その頃のその絵画がその表現になったのか、無論その真実は不明だが、画家の描き方から推測することで、新たな仮説を立てることができるのではないかと考察した。

課題を終えて:結果として単位はとれたのだが、講評は少し厳しかった。これは卒業論文でも指摘を受けた講評だったが、「作品を見ること」で観察できたことを多く記すべきだったとのことだった。作品に関する逸話などよりも優先すべきことがそれなのだろうが、今となっても、難しいな、と感じている。

ただ、他の芸術研究科目と併せて、一人の作家をずっと調べてゆくことは面白く、楽しかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?