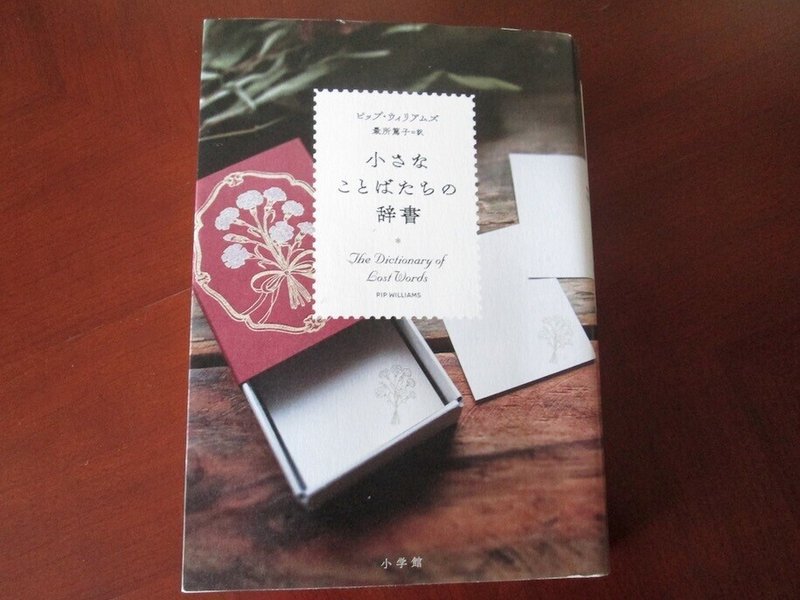

この小説「小さな言葉たちの辞書」が、いつか映画化される日を夢見続けようと思う。

夜中の4時半ごろ、小説「小さなことばたちの辞書」を読み終えた。僕は日頃から恥ずかしいほど読むペースが遅くて、読み終えるまでに3週間ほどかかってしまったのだが、それでも日々ページをめくるたびに尽きぬ知的好奇心と、登場人物への愛おしさがこみ上げて胸がいっぱいに膨らんでいくのを感じた。

19世紀から20世紀にかけて、マレー博士らによって「オックスフォード英語大辞典」が編纂される。その写字室(スクリプトリウム)と呼ばれる職場を遊び場にして一人の少女が成長していく。その過程で彼女は「辞書からこぼれ落ちたことば」(収録されなかったことば)を大切に拾い集めながら日々を踏みしめ、そして人生を歩むことになる。

ヴィクトリア朝時代の女性たちのことば。権利を求める人々のことば。虐げられた階層の人たちのことば。ルパート・ブルックの詩集を胸に戦争へ赴く若者のことば。そして主人公エズメが自らの悲しみや喜びでもって体験したことばーーー。たとえ辞書には載らずとも、一つひとつが掛け替えのない”人々の生きた証”なのだ。そのことが痛いほど伝わってくる。

メル・ギブソンとショーン・ペンが主演した『博士と狂人』という僕の大好きな映画がある。これもマレー博士がオックスフォード英語大辞典を作り上げる過程でのエピソードに焦点を当てた作品で、”スクリプトリウム”は埃っぽく、薄暗く、それでいてまさに、ことばの研究所とも呼ぶべき重厚さを兼ね備えた聖域として映し出されていた。

小説「小さなことばたちの辞書」でもその空間は、主人公が日々の大半を過ごす最も大切な拠り所として存在感を放つ。ただし当然ながら全てが”文字”で描写されているため、読者としてのイマジネーションはより刺激され、神聖さや部外者にとっての敷居の高さが遥かに増して感じられた。あの空間に浸れて本当に幸せだった。

それから主人公エズメが、一人の人間としてどんどん経験を重ねて年輪を刻んでいく姿がなんと微笑ましく、頼もしいことか。サバサバした中に人間的な温かみを持った女中リジーや、市場で出会った強烈な老婆たちも、実に忘れがたい印象を放つ。

ことばを基軸に展開する本作は、いつしか年月を経て、重厚なクロニクルのごとき様相を帯びていく。全ては通過点でしかないのだろう。これはきっと人類がことばを捨て去らない限り永遠に続く物語である。その壮大な流れの中に今の我々が生きる一瞬があることを思い知らされ、なんだか胸が熱くなるのを感じた。

この素晴らしい作品を日本に届けてくださった方々に心から感謝したい。そして僕は、本作がいつか『博士と狂人』のように映画化される日がくることを切に願い続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?