すべての現代アートは『ソーシャリー』なのかもしれない

横浜で開催中の第8回横浜トリエンナーレを鑑賞。日本における都市型芸術祭の先駆的な存在であり主会場となって来た横浜美術館の3年ぶりのリニューアルオープン記念でもある。それにふさわしい気合とプライドを感じる内容となっていた。

テーマは「野草:いま、ここで生きてる」。これは、中国の小説家 魯迅が1924年から1926年にかけて執筆した詩集に由来している。辛亥革命後の激動期にあって社会が根本的には変わらなかった絶望を感じながら、そこから脱しようとする想いに突き動かされて書かれた、とされる。「野草」は、そうした魯迅の心を象徴するアウトサイダーとも言える存在だ。目立たず孤独だが無秩序に闘う覚悟のある生命力のメタファーであり、本芸術祭ではさまざまな断絶・矛盾・不条理が世界を覆う現在の社会にふさわしいテーマとして選択された。

ディレクターは、リウ・ディンとキャロル・インホワ・ルーという2人の中国人キュレーターが務めている。

展示には、上記のコンセプトを体現するさまざまな形の「ボーダレス」な仕掛けが工夫されている。

まず「領域のボーダレス」。アーティストに加えて思想家、研究者や社会活動家(アクティビスト)などによる協働作業によって作られていったプロセスが展示にも表現されている。続いて「時間軸のボーダレス」。最新の作品だけではなく、コンセプトに沿って過去の作家・作品あるいは活動を発掘し再編集している。そして「空間軸のボーダレス」。西洋・東洋の境目がなく多様性に溢れる作品が紹介されている。

続いて、私なりの視点で印象に残った作品をピックアップして紹介していきたい。

強烈な印象を残すのは造形そのものがコンセプトを表現している展示だ。

美術館のロビーで鑑賞者を迎えるのは<ヒトの原型(ピッパ・ガーナ―)>。

肌の色の異なる男女の身体のパーツが組み合わされた造形によって、性別、人種、年齢を超えた多様性が広がる社会の在り方が表現されている。

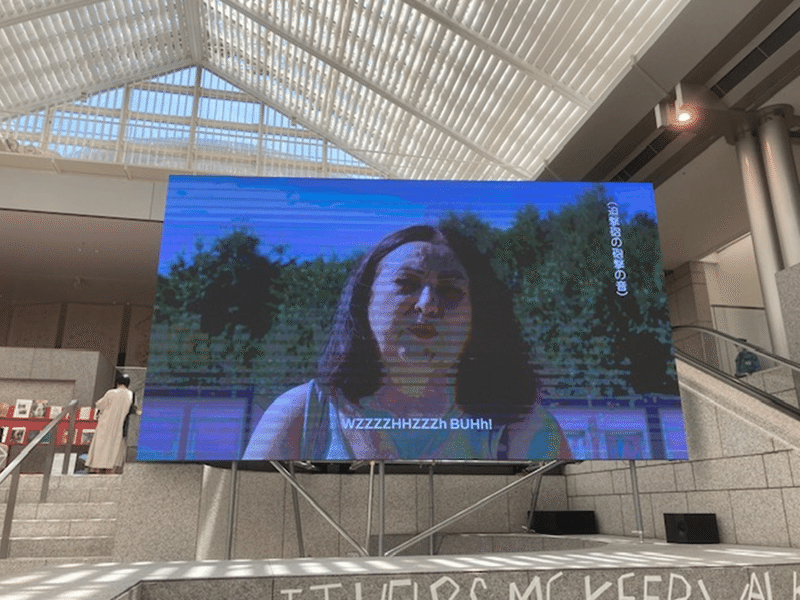

横浜美術館を特徴づけるロビーの階段に設置された大スクリーンの作品は<繰り返してください(オープングループ)>。

ウクライナのアーティスト6人によって結成されたグループがキャンプで取材した難民が、ロケット弾などの音を口で表現し(音によって兵器の種類を聞き分けるという行動マニュアルに基づいている)「あなたも繰り返してみてください」と呼びかける。

最も大きなインパクトを受けたのは<失業(ジョシュ・クライン)>という作品だった。

AIや自動化によって失われるであろう職業に就く人たちが透明なゴミ袋に入れられ廃棄されている。3Dプリンターによって制作された姿はとてもリアルであり、それが我が身に起こるかもしれない不安を掻き立てる。

アートは時代や歴史を可視化して遺す「記録メディア」であることを教えてくれる作品も多数ある。

<IMMIGRANTA ARE ESSENTIAL(トム・ウィリアムズ)>は2021年2月のパンデミックの最中、エッセンシャルワーカーとして働く非正規移民の貢献をワシントン中心部で訴える人々の様子を捉えた。

香港を拠点に活動するアーティスト サウス・ホーは、香港の民主化運動が行われた“痕跡”を撮影し、街に漂う空虚感を可視化して人々の無力感を描いている。

強烈なのは<オーグリーヴの戦い(ジェレミー・デラー)>という映像作品。1984年にイギリスで行った鉱山労働者と警察官による衝突を、当事者たちに「逆の立場」で演じさせ、それを記録している。

日本の作家たちの軌跡や文化も再発掘されている。

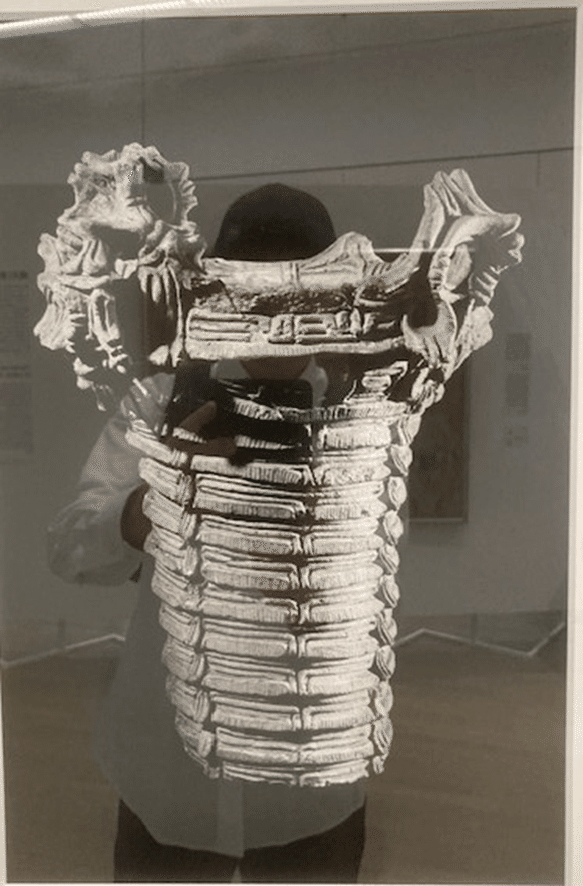

1960年代に、従来の美術教育の枠組みによらない方法を提示した小林昭夫のBゼミや、70年に渡って世界中を訪ねて世界に広がる不公平・不平等を作品化して訴えて来た富山妙子の軌跡などに加え、「縄文」がひとつのコーナーとして設けられ、日本の根源的な文化的アイデンティティや世界の中での日本の在り方を問いかける。

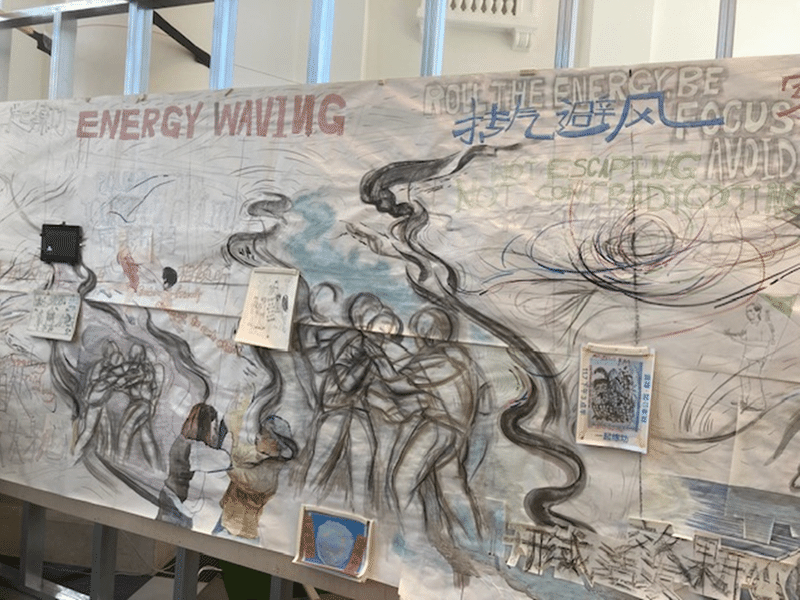

本芸術祭のコンセプトを、エッジが立った形で表現していたのが旧第一銀行横浜支店会場の展示だった。

そこに掲げられているテーマは「革命の先にある未来」

アジア各国のアーティスト・コレクティブ(アーティスト集団による)活動がゲリラ的な空間の中で紹介されている。

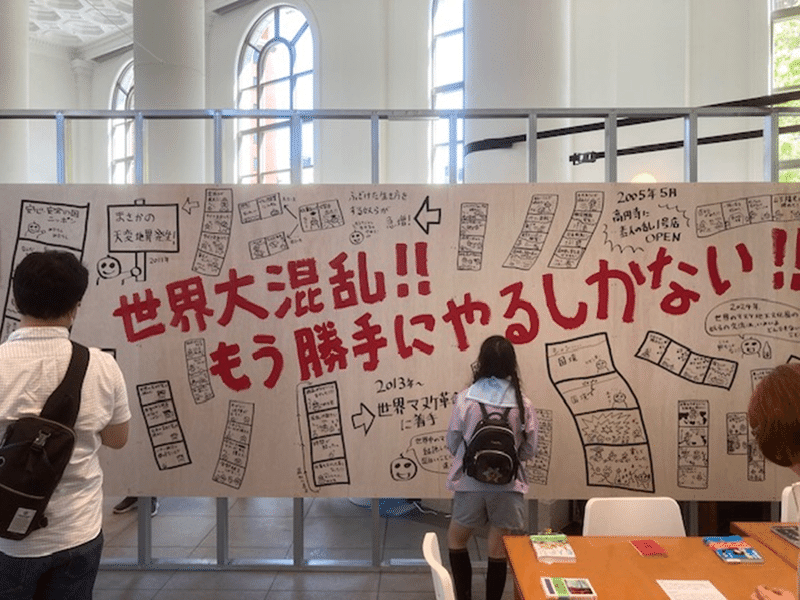

中でも、その破天荒さで際立つのが、高円寺を拠点に活動しアジア地下文化ネットワークづくりを行っている松本哉の作品群(という活動紹介)だ。

昨年開催された「ドクメンタ」では、初のアジア人コレクティブ「ルアンルパ」がディレクターを務め、様々な波紋を呼んだが、この展示はその流れの中に位置するものだろう。

現実社会と関わるアートは「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)」と呼ばれる。現代アートは貴族や富裕層あるいは権威による“拘束”から解き放たれたことから生まれた。本展覧会の作品群を観終わった時、その形態が造形であれ活動であれ、個人であれ集団であれ、すべての現代アートは何らかの形で社会との関りを持っていたのではないか、という想いを持った。

さて。本芸術祭の中で最も目立ったのが、2020年に亡くなった文化人類学者 デビィッド・グレーバーの名前だった。

横浜美術館会場のロビーには、本芸術祭のコンセプトに沿って読むべき本のテキストをタブレットで「日々を生きるための手引き集」として読むことが可能だが、その中の一冊がグレーバーの「ブルシット・ジョブ現象について」。

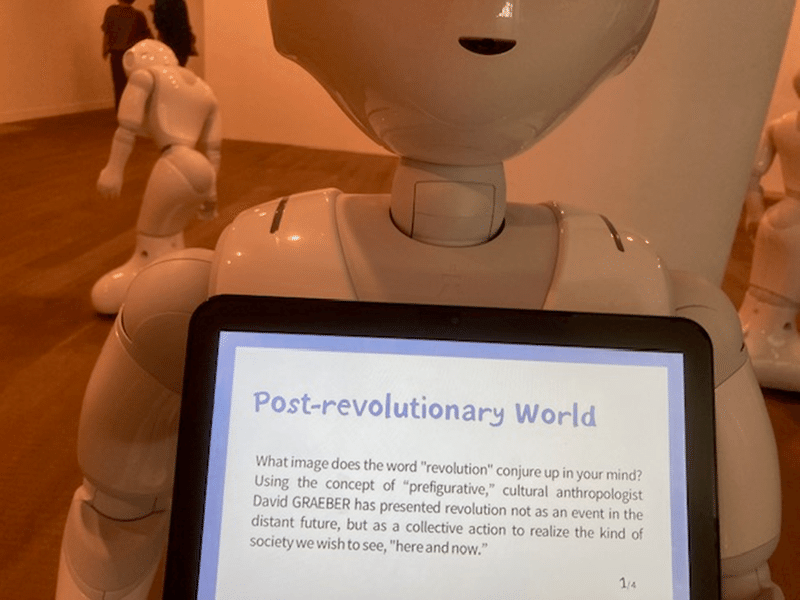

BankArt KAIKO会場では、ソフトバンクのロボット ペッパー君(奇しくもグレーバーが逝去した2020年に生産終了している)が作家のアバターとして来場客に話しかけるが、彼もまたグレーバーの言葉を紹介する。

そして旧第一銀行横浜支店会場に掲示されたステートメント(革命の先にある世界)の中にもグレーバーのこのような言葉が引用されている。

(グレーバーは)「予示性」という概念を媒介として、革命を遠い未来の出来事としてではなく、自分たちがそうありたいと願う社会のあり方を、「いま、ここで」実現していく集合的な行動として提示しました。

横浜美術館会場では<地に伏して(クララ・リデン)>という映像作品を鑑賞した。イギリスのバンド、マッシヴ・アタックの「終わりなき共感」のMVだが、ここでは一人の男がウオール・ストリートを歩いては倒れ、また立ち上がって歩き、倒れ・・・という姿を延々と描いている。

「アナーキスト」としてのグレーバーの理論がリーマン・ショックの際に起こった「オキュパイ・ウォールストリート」運動の精神的支柱となったのは有名な話だが、<地に伏して>を観ていると、その姿が彼と重なるようで、少し胸が熱くなった。

そして気づいたのは、本芸術祭の裏テーマが「アナーキズム(抵抗と連帯)」ではないか、ということだ。

さて。連休の朝、早めに横浜美術館に到着したのに、なかなか整理を始めない美術館のオペレーションにいら立つ私に妻は言った。「整理しない無秩序を楽しんでもいいんじゃない?」。

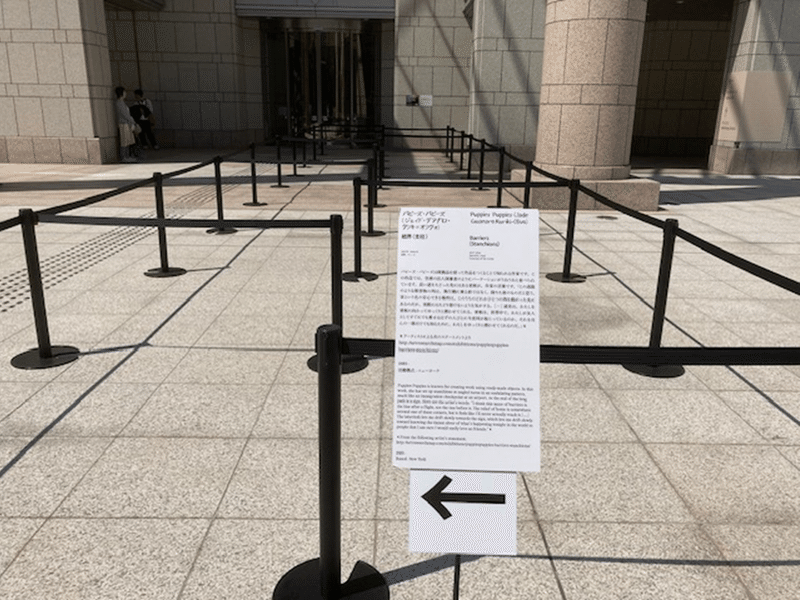

この会場の最初の作品は、会場外に設けられたパーテーションだ。そこを歩くと突き当りに作家(パピーズ・パピーズ)の言葉が掲示されている。人間が決められた道(ルート)を無意識にたどってしまう習性を利用した仕掛けだが、まるでアナーキストではない私の姿をあざわらうかのようだった。

#横浜トリエンナーレ #現代アート #ソーシャリー・エンゲイジド・アート #デビィッド・グレーバー #アーティスト・コレクティブ

#アナーキズム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?