韓国文学の読書トーク#05『都市は何によってできているのか』

「新しい韓国の文学」シリーズをテーマ本にした、読書会形式の連載です。語ってくれるのは「100年残る本と本屋」を目指す双子のライオン堂の店主・竹田信弥さんと読書会仲間の田中佳祐さん。

お二人と一緒に、韓国文学を気軽に楽しんでみませんか?

田中:みなさんこんにちは。今月も本屋さんの片隅から、僕たち二人の読書会の様子をお届けしたいと思います。

竹田:秋になって、すっかり涼しくなりましたね。今日はお酒があるんですね。

田中:乾杯!今回は、さっそく本の話をします。課題本の表紙の象ですけど、見覚えありますか?

竹田:ん?なんかあったけ?

田中:ピンクの象といえばビールの「デリリュウム」じゃない!

竹田:知らんよ……。

田中:ウソー。絶対大学生の時に飲んでますよ。ちなみに「デリリュウム」は「アルコール中毒から来る震え」っていう意味らしいですよ。やばく美味しすぎて、酔っ払ってピンクの象をみちゃうらしいですよ。

竹田:あれ?田中さんが二人に見えます……。飲み過ぎたかな……。

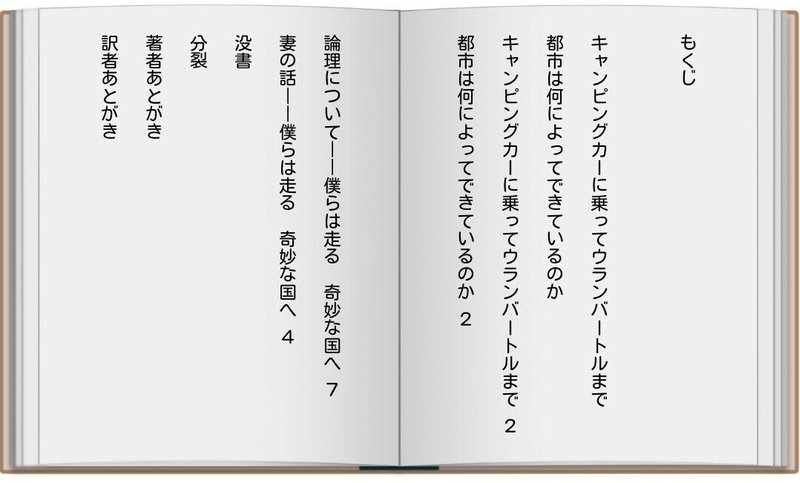

田中:というわけで、今回紹介するのは「新しいの韓国文学」シリーズの5冊目『都市は何によってできているのか』(パク・ソンウォン著、吉川凪訳)です。

2012年に来日した著者のパク・ソンウォンさん

田中:竹田さん、酔いは醒めましたか?

竹田:はい。

田中:今回はどんな作品ですか?

竹田:短編集なので、全部は紹介できないですけど。キャンピングカーで移動するとか、ホテルの一室で事件が起こったり、一見すると物語と関係ない具体的な数字が書かれていたりと、僕が感じたのは、全体的にアメリカ文学っぽいというか。

田中:著者は、アメリカ文化にも馴染みがあるみたいですね。アメリカのフォークロックの歌詞からの引用もありました。「西暦2525年」という曲なんですが、調べてみたらリリース年が著者の生年と同じ1969年でした。格別な思い入れがあるんでしょうね。

竹田:表題作の「都市は何によってできているのか」と「キャンピングカーに乗ってウランバートルまで」という話は、どちらも続編が載っています。さらに、二つの物語は共通した登場人物が出てくる。

田中:わざわざ続編を用意して、ちょっと変わった設定を付け加えて、お話を続けたのはなんでだろうね。

竹田:「キャンピングカーに乗ってウランバートルまで」は、腹違いの姉弟が、父親が残した宝くじを探すために、お墓を掘り起こす話。

田中:そして続編である「キャンピングカーに乗ってウランバートルまで 2」は未来の話です。えっと何年の話だっけ?

竹田:「西暦2525年」のCDをもらった主人公のセリフで「あと四百十六年だ」って未来に思いを馳せるシーンがあるから、今は2109年かな。

田中:主人公が税金の支払いを2099年から10年間も常習的に滞納してるって書いてるから。2109年で間違いないさそうですね。

竹田:「2」のあらすじは、主人公の「僕」は、SF作家を夢見る小説家のタマゴ。「僕」は、いろんな違反のために国から社会奉仕活動を何千時間も命じられてる。その活動の中で1人の女性と出会って、話が動いていく。

田中:この女の人の話を聞いていくと、読者にだけ分かる仕掛けがある。

竹田:僕は、単純だからこういう設定に弱い。

田中:遊び心のある作家だよね。

竹田:「都市は何によってできているのか」は、妻を亡くした男の話です。大切な人が、いなくなったことに追いつけないまま時間が過ぎていくんだけど、横断歩道に差し掛かった時に心がいっぱいになって、動けなくなってしまう。彼が座り込んでいると、望遠鏡を持った不思議な女の子と出会うという物語です。

田中:またまた繰り返しになりますけど、続編である「都市は何によってできているのか 2」は辛い話です。ネタバレになりそうなので書くのが難しいですが、女の子が「オフィス蝉」という怪しい場所で、残酷な日々を過ごします。作中に彼女の書く物語が出てくるのですが、そのストーリーも少しずつ暗いものになっていく。そんな中、ある日、大きな転換を迎えます。

竹田:他にも短篇が4作品載っています。どれも、疾走感があって急展開を楽しめる小説です。

田中:僕は「論理についてーー僕らは走る 奇妙な国へ7」をついつい笑いながら読んでしまいました。不謹慎かもしれないけど。あらゆる偶然が重なって、主人公がひどい目にあっていくのは、コントのようにも読めました。

竹田:ドストエフスキーの『罪と罰』でもそうですし他の作品でもそうなんですが、ひどい目にあっているはずなのに、同情と同時に笑いの要素も入ってくる。でも、現実でもありますよね。辛すぎて、笑うしかない状況って。

田中:この本に限ったことじゃないけど、この「新しい韓国の文学」シリーズの作品ってセリフや地の文がかっこいいですよね。

竹田:それは、思ってました。

田中:僕は「都市は何によってできているのか」の女の子のセリフが好きでした。

「知ってる? 孤立すればするほど、人間より動物の方がうまく暮らせるのよ。(中略)動物は家を建ててくれとか、服が欲しいとか、退屈だとか、ピザを買ってくれとか言わないし、病院がなくても、パパがいなくても、とても幸せに暮らせるのよ。これはとてもたいせつなことだわ。ママやパパがいなくてもちゃんと暮らせるってことがね。その点では、動物は人間よりずっと偉いのよ」(p.82-83)

竹田:人は孤独なのか、他人との関係についてどう理解すればいいのか、というテーマは、この作品集の大きな問題提起になっているような気がしますね。

田中:子供らしいシニシズムが書かれているようで、私たちの日々の欲望を批評しているようにも思えます。大人なのか子供なのか分からないアンバランスさが、カッコイイと思いました。

竹田:カウンターカルチャー的な描写はいっぱい出てくる。

田中:竹田さんは?

竹田:「没書」の次の箇所かな。

「芸術と芸術でないものの差は、ブラックジャックのようなものかもしれないと思った。21を超える数字は芸術だ。なぜなら何も役に立たないから。しかし、21以下の数字で争うゲームは、どれも芸術ではない。序列と順位を決め、価値の高さによって勝者と敗者が決まるのは商品の世界であって、芸術の世界ではない、と思った」(p314)

田中:そのあと、語り手はすぐにその考えも取り消しちゃうのも、キザでいい。

竹田:僕は、22以上の側にいたいですね。

田中:右に同じと言いたいけど、現実はそれがなかなか難しいんですよね。

田中:作中に本の話が結構出てきますね。

竹田:父親の残した3万冊余りの蔵書とか、主人公が作家だったり。登場人物に暗い影がある。僕たちみたいに。

田中:本だけじゃなく、色々なカルチャーから影響を受けているように思えました。「キャンピングカーに乗ってウランバートルまで 2」はSF映画を髣髴とさせます。昔の記憶だから、あんまり覚えてないけど「未来世紀ブラジル」の後半をオマージュしたようなシーンが出てくる。

竹田:そういうサブカルチャーの文脈もたくさん含まれているから、韓国文学って社会の問題を描いていると評価されていることがあると思いますが、それだけじゃなくて小説として普通に面白いんだよね。

田中:当たり前だけど、今の文化はその前の文化の影響を受けている。文化の変遷のまた別の仕方が読めるという意味でも韓国文学を始めとした海外文学を読むのは面白いですね。

田中:そういえば、作品中に冷凍の話出てきますよね。好きな冷凍食品はありますか?

竹田:餃子かな。田中さんは?

田中:僕はかき氷かな?

竹田:かき氷は冷凍食品じゃないよ!

田中:なんだか空気も冷たくなってきちゃったから終わりましょうか。冷凍食品だけにね。

(この後、かき氷が冷凍食品なのかアイスなのかでもめる二人だった)

.........................................................................................................................................................

◆PROFILE

田中佳祐

『街灯りとしての本屋』執筆担当。東京生まれ。ライター。ボードゲームプロデューサー。たくさんの本を読むために2013年から書店等で読書会を企画。企画編集協力に文芸誌「しししし」(双子のライオン堂)。好きな作家は、ミゲル・デ・セルバンテス。

竹田信弥

東京赤坂の書店「双子のライオン堂」店主。東京生まれ。文芸誌「しししし」発行人兼編集長。「街灯りとしての本屋」構成担当。単著『めんどくさい本屋』(本の種出版)、共著『これからの本屋』(書誌汽水域)、『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』(朝日出版社)など。FM渋谷のラジオ「渋谷で読書会」MC。好きな作家は、J・D・サリンジャー。

双子のライオン堂 公式サイト https://liondo.jp/

BOOK INFORMATION

新しい韓国の文学05『都市は何によってできているのか 』

パク・ソンウォン=著/吉川凪=訳

ISBN:978-4-904855-15-7

刊行:2012年9月

*冒頭ためしよみはこちらから

*CHEKCCORI BOOK HOUSEでのご購入はこちらへ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?