【数学】「ほとんど至るところ」とは何か

1. はじめに

本記事では、数学の世界で扱われる「ほとんど至るところ」という概念について説明する。

大学で解析学を学んだことがあれば耳にしたことがあるかもしれないが、Lebesgue(ルベーグ)によって導入された数学用語として「ほとんど至るところ」というものがある。

これは”almost everywhere (a.e.)”という英語表現の和訳であり、解析学で著名な高木貞治先生によって「Lebesgueは一片の咒語"ほとんど"をもって、彼の積分論に魅惑的な外観を与えたのだった」と評されたことでも知られる。

次節以降、定義の部分は数学科の学部生レベルの知識を前提に記載しているため、専門外の方は第3節の具体例からご覧いただくとよいかもしれない。

2. ルベーグ積分論における定義

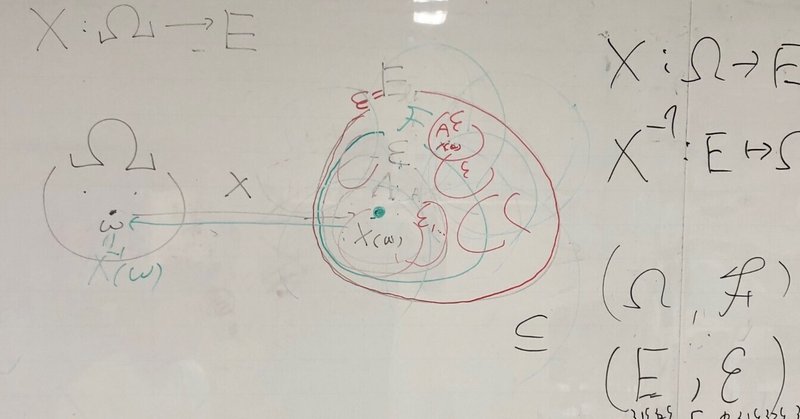

ルベーグ積分論の文脈における厳密な定義をいえば、「測度空間における2つの可測関数$${f(x)}$$、$${g(x)}$$が、測度$${0}$$の集合を除いて一致しているとき、$${f=g\;a.e.}$$と書き、$${f}$$と$${g}$$はほとんど至るところ等しいという」というものになる。要するに、「測度$${0}$$の集合を除いて」という部分こそが「ほとんど至るところ」の意味するところなのである。

ちなみに、この定義の使いどころとしては、簡単なもので言えば、「可積分関数$${f}$$と$${g}$$が$${f=g\;a.e.}$$ならば、任意の可測集合$${E}$$上で$${\int_{E}{f(x)m(dx)}=\int_{E}{g(x)m(dx)}}$$が成り立つ」といったような定理がある。また、さらにその先には、「ほとんど至るところ等しい関数の同値性」や「完備化」といった重要な議論も待っている。

3. 確率論における具体例

前節では、ルベーグ積分論における「ほとんど至るところ」という概念を紹介したが、これを確率論の文脈で言い換えた「ほとんど確実に(almost surely)」という用語で解釈するとイメージしやすい(確率論は測度論・ルベーグ積分論の具体的対象である)。

厳密にいえば、「確率空間$${(Ω,F,P)}$$に対して、$${P(A)=1 \; (A\in F)}$$であるとき、事象$${A}$$はほとんど確実に発生する」という。これは、$${P(A)=1 \; (A\in F)}$$であるとしても、$${P(B)=0}$$となるような事象$${B \in F}$$が存在しないわけではない、ということを含意している。

コイン投げの例で言えば、コインを無限に投げ続ければいつかは「表」が出る確率は$${1}$$である(極限をとれば収束する)が、「裏」が永遠に出続けるという、確率0の事象自体が存在しないわけではない。このとき、コインを無限に投げ続ければ、ほとんど確実に「表」が出ると表現するのである。

このように、「ほとんど」という一見曖昧そうで数学らしからぬ表現でありながらも、ちゃんとwell-definedに定義を与えられている面白い数学用語も存在するのである。

参考文献

[1]志賀浩二, ルベーグ積分30講, 朝倉書店(1990).

[2]舟木直久, 確率論, 朝倉書店(2004).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?