『クワイエット・プレイス』(2018) メタファーと理解できるかどうか

子供を持つ親の不安や恐怖がテーマである。それに気が付かないと、有名女優が出ているだけの二流サイファイ・ホラーという評価になってしまう。本作品はジョン・クラシンスキーとエミリー・ブラントの夫婦共演、クラシンスキーは監督も務め脚本にも名前を連ねている。耳の不自由な娘を演じた子役は、本当の聾者ということだ。

また、言論や表現が抑圧された社会や、些細な事で叩かれるインターネット/SNSの暗喩と捉える人も多いだろう。アメリカ人が英語を話すことが許されず手話で会話する様子は、ポーランド語の使用が制限されていたロシア支配時代のワルシャワを連想させる(ジョン・クラシンスキーは姓からしてポーランド系だろう)。

冒頭で子供が3人と、合計出生率が2を切っている現在のアメリカにしては子供が多いことから、この時点で、保守派キリスト教徒の夫婦だろうという推測が容易に付く。 現代のアメリカ映画やTVの行き過ぎたPC(ポリティカル・コレクトネス)のメタファーでもあるように感じた。最近のアメリカ映画やドラマでは、白人の家族が食事の前に祈りを捧げる姿など、皮肉でしか使われなくなっている。本作品でも無言の祈りなので、ジーザスやエイメンといった言葉は出てこないのだ。

【以下、物語の核心や結末に関する記述有】

本作品に軍隊や警察は出てこない。意外に思う人もいるかもしれないが、強大な軍隊や集権的な法執行機関はアメリカ建国の理念にそぐわない、「小さな政府」こそあるべき姿だと考える保守派は少なくない。長い圧政に苦しみながらも、支配者や権力に対する反骨精神は持ち続けたアイルランド人。大戦中はドイツ、大戦後はソ連に対し独立と自由のために地下抵抗活動を続けたポーランド人。自分の家族と土地は自分たちで守ったアメリカ開拓農民。本作品は軍人でも科学者でもなく、ある農家の家族だけを描くことで、不条理や逆境に耐えながら生きた名もなき人々の不屈の人間像を思い起こさせるのだ。

また、妻の妊娠は、クリーチャーの侵略が始まって以降であることが、敢えて明示されている。生命の危機を感じた時こそ遺伝子を残そうという本能が働くので自然なことであるし、末子を失った後の計画的なものとも考えられる。キリスト教的な考え方や伝統的価値感から子供を増やそうと決めたのか、あるいは人類存続の希望を託したのか。次の子供をどうするか夫婦で話し合う具体的な描写は無い。よく話し合ったうえで決めた事かもしれないし、二人に迷いはなかったかもしれない。計画的ではなかったのかもしれない。どう受け取るかは観る側に委ねられている。

2018年公開ということもあってか、アメリカでもごく一部で、トランプ大統領とその支持層批判の映画だという意見も見られたが、どちらかというと逆である。家族は全員白人、はっきりとキリスト教徒であるとは語られてはいないが、保守派キリスト教徒なので避妊や中絶はしない。そして最後は銃を手にして自分の子供たちは自分で守るのだ。トランプ大統領は国民の銃所持の権利を認める合衆国憲法修正第2条を守ると明言しているし、中絶にも反対の立場だ。そもそも、クリーチャーはメキシコ経由で侵入してきたエイリアン(今では宇宙生物という意味で使われることが多いが、元は外国人のこと)なのだ。エンディングの無線機とマイクは、既存マスメディアに対する、一般大衆による情報発信での反撃のメタファーと取れなくもない(ブラッドベリのディストピアSF小説『華氏451度』は、TVによって大衆が思考力を奪われた世界を描いたアレゴリーだ)。

ところで、主人公一家は音を立てないために裸足(barefoot)で生活している。妻(エミリー・ブラント)だけが裸足というわけではないのだが、アメリカで"Barefoot and pregnant"(裸足で妊娠)と言うと、「女性は家にいて育児と家事をするべきだ」といった意味合いの、前時代的な伝統的価値観というか、現在では女性差別の言葉として、あまり使われない表現なのである(アメリカでもリベラル勢は本作品を批判したとも聞く)。

また「釘」は家庭に潜む事故の危険性の象徴なのだろう。特に妊婦は僅かなことでも大事になりかねない。ランドリーバッグが引っかかって釘が起きたときは、夫と息子は留守だったのだから、妊娠後期の妻が音を立てずに釘を処理するのは無理だ。娘には地下に降りないように言ってあるのだから、夫が帰ってから処理してもらうつもりだったのだろう。女性の産みの苦しみ(旧約聖書では神が、男には食べ物を得るための労働、女には産みの苦しみが課せたとされている)、あるいは手足を釘で打ち付けられ磔刑にされたいうイエスの苦痛を表現しているのかとも思うが、もしかしたら単に『ホーム・アローン』のオマージュなのかもしれない。

SF映画の原点にして頂点『メトロポリス』(1927)、H・G・ウェルズやフィリップ・K・ディックの小説など、SFの名作といわれる作品には、多くのメタファーが隠され、何らかの寓意が込められている。本作品も、出産や育児の不安、犯罪や事故の恐怖、主流派であったはずの中間層が感じている息苦しさなどのメタファーが、評論家たちを唸らせたのだろう。しかしそれだけでは、これほどの幅広い支持を得ることはなかったかもしれない。命がけで子を守る父の姿、どんな痛みにも耐え新しい生命を誕生させる母の強さ、子を思う親の気持ちは、人の心を打つのだ。

【なぜ米軍は敗北したのか?答えは全て予告編にあった】

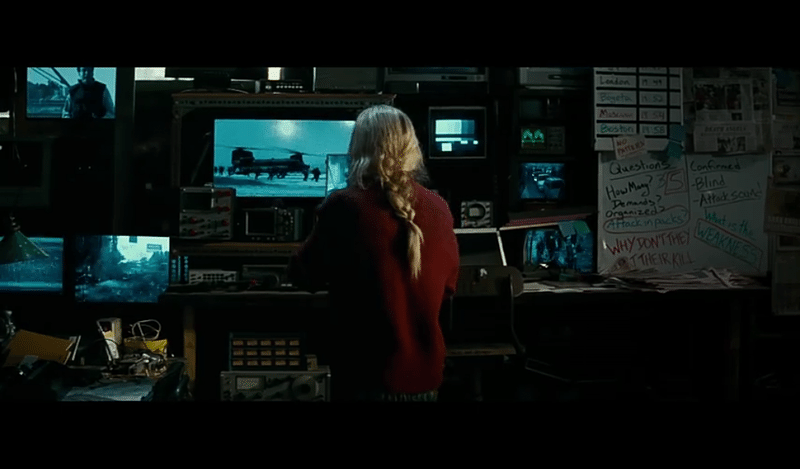

クラシンスキーが描きたかったのはあくまで、子を思う親の気持ちや親の責任、あるいは何らかのアレゴリーであって、エイリアンと地球人との総力戦といった陳腐なサイファイ・アクションでない事は明らかだ。また、オープニングでナレーションやテキストでの世界設定の説明といった手法も、本作品にはそぐわないだろう。とはいっても「あの程度のエイリアンなら米軍が倒せるだろうから、設定からして入り込めない」という人もいるかもしれない。実はクラシンスキーは、本作品公開前のオフィシャル・トレイラーに答えを用意していたのだ。

地下室の新聞の切り抜きの見出し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?