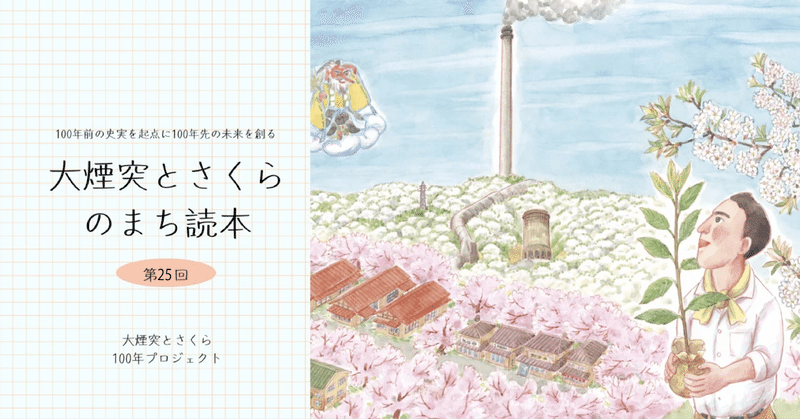

さくらのまち日立へ

市民が植えたまちのさくら

戦前は、主に日本鉱業や日立製作所の手によって企業の社宅や病院など福利厚生施設の周りに多くの桜が植栽されてきました。その流れもあって、戦後も戦災復興事業などで公園や道路、学校などに桜が植えられ始めました。

動物園とさくらの名所として今では市内外から多くの来場者を迎える神峰公園(※1)も、建設が始まった戦後間もない昭和23年(1948)頃は、市の財政難もあり、遅々として整備が進ませんでした。

そこで、地域の住民たちは自らの労力や資材を提供してさくらの公園づくりに協力してきました。その活動には、一戸一本献木運動、苗木の植栽と施肥、草刈りなどの奉仕活動がありました。協力した市民は約700人にのぼり、昭和28年から29年にかけて園内に植栽した苗木は、さくら108本、赤松330本になったと伝えられています。そしてその後も市民記念植樹運動(誕生記念、入学記念、結婚記念、会社の創業記念)など市民の手で多くのさくらが公園に植えられました。

昭和26年(1951)、戦災復興区画整理事業で完成した市のメインストリート平和通りにも、地元の人たちの協力を得て国道6号からけやき通りまでの間、約600メートルの区間に75本のソメイヨシノが植えられました。その後、昭和52年(1977)には、地元の強い要望もあり、残りの区間、けやき通りから日立駅まで、それまでの街路樹からソメイヨシノに植え替えられました。そして、最終的には全長約900mに合計115本のさくら並木のトンネルが完成しました。

神峰公園のさくらと平和通りのさくらは、「さくらのまち日立」のシンボルとなり、平成2年(1990)には財団法人日本さくらの会から日本の「さくら名所100選」の地に認定されました。また毎年開催される「さくらまつり」には、同時に行われる国指定の重要有形無形文化財「日立風流物」の公開や「さくらロードレース」と相まって全国各地から多くの観衆を集めています。

市民が支えるさくらのまちづくり

このように、戦前は企業の手で、戦後は、行政や市民が中心となって植え育てられてきたさくらも、時間の経過とともに樹勢が衰え、病気になるものが増えてきました。そして、平成の時代を迎える頃には、先人たちの残したさくらを守り、未来に向け、いかにさくらのまちづくりを発展させていくかが課題となってきました。

これらの問題に対し、市民、企業、行政の協働による取り組みが始まりました。平成7年(1995)、ボランティア団体「花樹の会」がテングス病(※2)に罹った枝の切除作業を始めたのを契機に平成8年には植樹、育成、管理を行う市民ボランティア団体「さくらのまちづくりを進める市民の会」が結成されました。そして、同年、さくらを活用したまちづくりを検討し、行政や市民に施策を提言する「日立のさくらのまちづくり市民会議」も発足しました。

また、この年から、全国各地でさくらのまちづくりを進めている自治体の交流、連携の場「さくらサミット」に参加するとともに、5年後の平成13年には、日立市において18市町村(※3)が参加する「第13回さくらサミットin ひたち」を開催し、討議、共同宣言採択、記念植樹を行いました。

他にも、既存のさくらを守り育てるだけでなく、新たなさくらの名所をつくる試みも始まっています。かみね公園の北西、鞍掛山において日立のさくらの原点であるオオシマザクラの保全を目的とした「鞍掛山さくらの山づくり整備事業」が市民、企業、学校などボランティアの手で進められてれています。

また、市民が発見した日立固有の早咲きの新種が平成13年(2001)に市民公募で「日立紅寒桜」と名づけられ、平成18年(2006)に品種登録(品種名:日立紅寒)されて、市内各所に植えられています。

このように日立鉱山の煙害対策として始まったさくらの植樹は、工場や社宅から公園、道路、学校など公共施設へと拡大してきました。そして、4月初めには日立の春を告げる風物詩となり、全国から多くの来訪者を集めています。

日立のさくらは、環境対策に始まり、福利厚生事業で広がり、都市計画事業で整備され、市民運動で育ち、観光資源として花咲いてきたといえます。

それぞれの時代を背景として特色ある広がりを見せてきましたが、それらの原動力には各々の事業にかかわった企業、市民、行政の関係者の熱意があったこと、そして何より市民一人ひとりの日立のさくらに対する想いがあったことを忘れないことが大事だと思います。

文=内山 茂身

(※1)神峰公園

昭和32年に開園した総合公園。公園内には北関東随一の動物展示を誇る「日立市かみね動物園」、市営の遊園地「かみね遊園地」、ジェットコースターなどのアトラクションが楽しめる「かみねレジャーランド」、作曲家吉田正を顕彰する「吉田正音楽記念館」、「かみね市民プール」、「ホリぞんかみね」がある。公園面積は15・6hr、春には約1000本の桜が咲き誇る。

(※2)テングス病

カビの一種が原因で発生する伝染病で、病原菌の胞子が空気中に飛んで感染していく。感染すると枝が異常に発生して花が咲かなくなる病気。放置しておくと感染した枝はやがて衰弱し枯死してしまう。

(※3)18市町村

北海道静内町、宮城県柴田町、秋田県角館町、福島県富岡町、埼玉県北本市、埼玉県幸手市、東京都北区、新潟県上越市、新潟県加治川村、長野県高遠町、岐阜県根尾村、愛知県三好町、奈良県吉野町、島根県木次町、長崎県大村市、熊本県水上村、宮崎県北郷町、茨城県日立市

日立のさくらの名所

十王パノラマ公園、神峰公園、熊野神社、平和通り、滑川小学校、諏訪台(桜塚)、日立市消防本部、とのうち児童公園、東平霊園、助川小学校、会瀬グラウンド、日立工業専修学校、多賀中学校、桜川緑地、さくら通り、大久保小学校、塙山小学校、金沢小学校、日立研究所、まえはら児童公園、中里小中学校

近年の取り組み

令和元年、日立市都市建設部にさくら課が発足、令和3年にさくらのまちづくりを考える「日立市さくらのまちづくり推進市民会議」が設立され、令和4年には、さくらを次世代に引き継ぐとともに、さくらのまちづくりで市の活性化を目指す「ひたちさくら彩プラン」が策定されました。

【主な参考文献】

『日立のさくら:ルーツと歩み』(日立市郷土博物館/1998年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?