受け継がれる意志

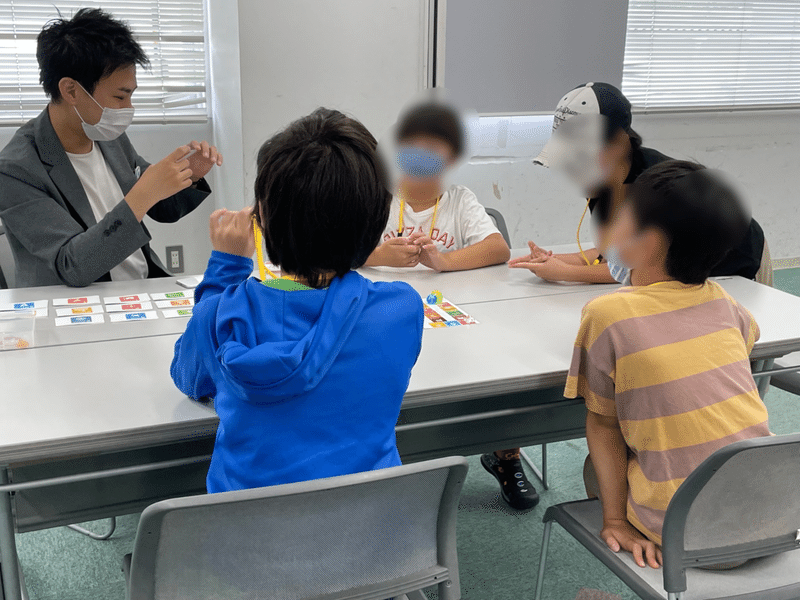

今日は二週間前に行った宝塚の社会福祉協議会主催の小学生ボランティア後半グループに向けた楽しく学ぶSDGsプログラムでした。

前半グループのnoteはこちら

前半グループと同様に小学生ボランティアの皆さんと楽しく学びを深めてクイズや体操、ゲーム、夢の絵を描いたり、その夢をSDGsと繋げたりと楽しい時間を共に過ごしました。

一点だけ違うことは中学生リーダーとして過去に小学生ボランティア活動をしていた先輩ボランティアの方々が小学生ボランティアのサポーターとして参加してくれたことです。

去年小学生だった子どもが一年で大きく成長して今度はサポートする側としてかかわってくれるという素敵な流れができているなと思います。

持続可能=自然と継承されていくもの

そういえばワンピースもワノ国編が終わりいよいよ最終章に入って様々な伏線回収に向けて映画と共に盛り上がっていますね。

アニメ版ワンピースの第二期はこんなナレーションではじまります。

受け継がれる意志

時代のうねり

人の夢

それらは決して止めることのできないものだ。

作中では伝説の海賊王であるゴール・D・ロジャーの言葉として引用されています。

まるでロジャーの言葉を体現した教育システムがかつて薩摩藩にあったことをご存知でしょうか?

薩摩藩の郷中教育

薩摩藩の郷中(ごじゅう)教育

郷中(ごじゅう)教育とは江戸時代の中期から明治にかけて、薩摩藩(現在の鹿児島県)で行われた教育システムです。

郷中というのは今でいうと町内会のような小さな自治組織でした。

その郷中では6歳から24歳までの青少年が先生の家に集まり、学年の枠を越えて同じ学舎で勉強していました。

そこでは先輩が先生から学んだことを後輩に教え、後輩は先輩から教わったことを、また自分の後輩に教えていくというシステムでした。

このシステムにより薩摩藩は心身ともに強い武士の育成に成功し、幕末には西郷隆盛を中心とする強い影響力を持つ雄藩の一つとなることができました。

なぜこの郷中教育は優秀な人材を生み出すことができたのか。

それは二つの理由があります。

一つは、生徒の一人ひとりが

「自分の後輩を育てていかなければならない」という使命感

を持って勉学に励んだことです。

自分がしっかり学ばなければ後輩を立派に育てることができない。

その思いが勉強に対するモチベーションを高めたのです。

もう一つは、自分が学んだ(インプットした)ことを

後輩に教えることで、自らの知識が定着

していったことです。

学習したことは復習しなければすぐに忘れてしまいます。

習ったことを他人に教えることで自分の知識が身についているかを確認できます。

うまく教えられなければ復習が必須となります。

教えることは自らの勉強の強化にもつながります。

郷中教育におけるこれら二つの効果は現代の子供たちの勉強にも通じるものがあります。

勉強に対する「やる気の喚起」と「学力アップのための心がけ」のヒントがまさにこれです。

① 将来の使命感を持って勉強すること。

「将来はこんな職業について、こんな社会貢献がしたい」といった夢を持つこと。

テストや受験の先にあるものを目指している人は確実に差をつけます。

② 勉強したことをアウトプットすること。

兄弟や姉妹、保護者、友人、後輩、先生に自分が勉強したことを教えてみる。

教える相手がいないときは「自分自身に対して」声を出し書いて説明してみる。

この二つのことをいますぐ実行しよう。

やるかやらないかは、あなたしだい。

実際に鹿児島県に経営実践研究会の知覧研修で訪れた際、西郷隆盛と大久保利通が生まれ育った加治屋町内のそれぞれの生家は徒歩3分圏内の距離だったので、いかにこのシステムが歴史的な人材を輩出した教育システムかということを感じました。

伸び伸び育っておくれ

将来お笑い芸人、弁護士、生徒会長と看護師、幼稚園の先生、YouTuber、ゲームクリエイターになりたい小学生がそれぞれがその職業の特性を活かした社会への役に立ち方をどうすればいいかを共に考えます。

歳の近い中学生リーダーのお姉さんたちも一緒に考えていた姿が印象的でした。

持続可能な世界を皆でつくるために楽しく学んだSDGsのプログラムそこで意思が受け継がれていることを嬉しく思いました。

小学生ボランティアの皆さん、半年間楽しく伸び伸び学んで一回りも二回りも大きくなって大きく羽ばたいておくれ。

そしてまた会おう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?