立原、きのう死にました

麥書房『本』については以前もブログに書いたことがあります。麥書房は世田谷代田にあった古書店です。

麥書房『本』など

https://sumus.exblog.jp/20074409/

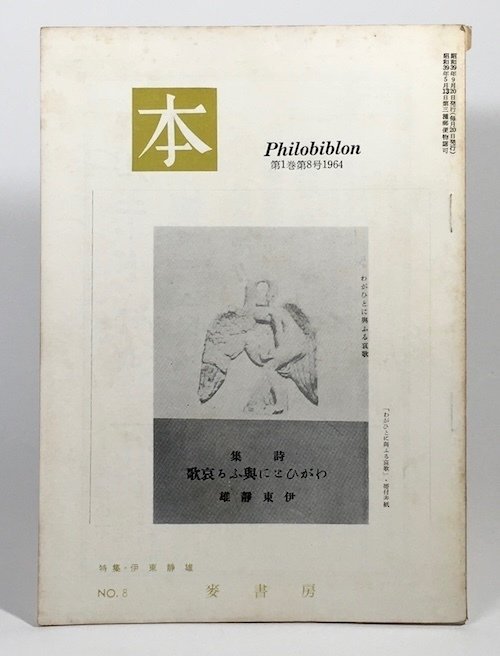

伊東静雄特集号も持っているはずなのですが、均一で売られていると可哀そうで買ってしまいます。あらためてこの号をめくりながらA5判64ページとは思えない充実ぶりに驚いています。

表紙は『詩集 わがひとに與ふる哀歌』(コギト発行所、昭和10年10月5日、非限定350部再版なし、オビ付)。伊東静雄の声価を決定した処女詩集。編集後記ではこのように評価されています。筆者は編集発行人の堀内達夫でしょう。

昨今の古書専門店では「わがひとに与ふる哀歌」が一万円近くにも評価されてい、「夏花」は刊行部数が多いにも拘らず、二千円前後ということであるが、これは他の詩集に比べて決して安いものではない。他の日本ロマン派系詩人中、抜群の人気を物語っていよう。

目下「日本の古本屋」に二冊、オビなしが出品されていますが、70,000と77,000です。『夏花』(子文書房 、昭和15)は8点出ていてカバー付で9,000〜18,510。ざっと七倍になったことが分かります。

特集原稿のうち、鈴木亨「伊東静雄三題」のなかにハッとする逸話が披露されています。昭和14年3月29日未明、立原道造が中野の療養所で死去しました。ちょうどそのとき伊東静雄は大阪から上京していたそうで、慶応義塾大学文学部予科の学生だった鈴木は(この原稿執筆時点では都立鷺宮高等学校教諭)その宿に呼ばれました。

宿は萩原さんのお宅の近くにあった。アパートか下宿屋のたまたま空いていた一室で、ぼくが伺うと先生はガランとした室のまん中で、いつものように端坐し、火鉢をかかえてぼつねんとしていられた。この宿は萩原さんに無理願って、世話していただいたとのこと。いわゆる春寒の日よりで、窓外の狭い、何の風情もない庭には、夜来の沫雪が残っていた。

「立原、きのう死にました。」ーー例の特長のある調子で、先生はポッツリ言ってから、「詩ができたので、聞いて下さい。」と、傍らの草稿を手にされた。実はこれは自分のために二聯まで書いたのだが、急に立原に献げたくなったので、最後の三聯はそのつもりで書きついだとのことである。そこでぼくは、はしなくも東京の空のもとで、先生の低唱微吟を拝聴することになった。これが「夏花」所収の「沫雪」の詩である。

冬は過ぎぬ 冬は過ぎぬ。匂ひやかなる沫雪の

今朝わが庭にふりつみぬ。籬[まがき] 枯生[かれふ] はた菜園のうへに

そは早き春の花よりもあたたかし。

この第一聯にうたわれているような風景がそこからは見られたが、現実のそれは何とうそ寒いものであったか。籬はあってもその向うには、隣家のトタン壁か何かが高々と迫っていた。菜園には大根の葉でもあろうが、それが一かたまりちぢれていて、雪をかむっているだけである。そしてその側には、何の奇もない痩せた立木が二、三本。

詩の嘘と真実について考えさせられてしまいますが、それはともかく、この後、伊東と鈴木は萩原朔太郎を訪問しました。東京での就職先の相談だったようです。ただ、萩原はとうてい力になってくれそうもなく、みなで新宿へ出て飲み明かしたそうです。鈴木は《名だたる両酒仙の深更に及ぶ痛飲ぶりには、ただもう手を拱くばかり》だったと書いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?