イスラエルの高校生60人が兵役を拒否し、1948年イスラエル「建国」に伴うナクバ(7, 80万人のパレスチナ人が故郷を失う)に言及

ナクバとは

ナクバとは、1948年5月14日のイスラエル「建国」に伴い、その数ヶ月前から始まっていたシオニストの民兵によるパレスチナ人に対する民族浄化(1948年4月9日、イスラエル「建国」前のパレスチナのディール・ヤシン村でユダヤ人のシオニスト民兵たちが女性や子どもを含むパレスチナ人村民107人以上 [犠牲者数は当初より254人とされてきたが, 近年の研究で107-120人と推定, 前者が流布した背景には加害者側が虐殺を「成果」として宣伝しパレスチナ人に恐怖感を植え付けようとしたという思惑があったことが指摘されている] を虐殺した事件をはじめ、数々の虐殺行為があった:因みにディール・ヤシン村虐殺の首謀者そのリーダーであったメナヘム・ベギンは後にイスラエルの首相になっている)とイスラエル・アラブ諸国間の戦争により、翌1949年にかけて 500以上のパレスチナ人の村が破壊され、70~80万人(75~90万人とする説もあり100万人近いとする見方もある)のパレスチナ人が故郷の土地と家を失って難民となったことを言い表わす言葉である。

ナクバはアラビア語であり(النكبة, al-Nakbah, Nakba)、直訳すれば、大破局、大災厄、大惨事、破滅的な状況、極めて大きな不幸といった意味合いになる。先に書いたイスラエル「建国」前後の期間に起きたことを指すのが一般的だが、一方でその後の70年余にわたり今現在も続くパレスチナ人の苦難をも含めて「ナクバ」と呼ぶ、すなわち「今もナクバが続いている」という文脈で使われる、広義の言い方もある。

また、ここでいうパレスチナ人とは、紀元前からの歴史があり16世紀以降その地を支配していたオスマン帝国が第一次世界大戦の敗戦国となって以降は戦勝国となった大英帝国、イギリスが 1918年から占領を開始、1920年からは「イギリス委任統治領パレスチナ」となっていた土地に、当時人口の上でも土地所有率の上でも圧倒的多数派として居住していたアラブ系住民を指す。

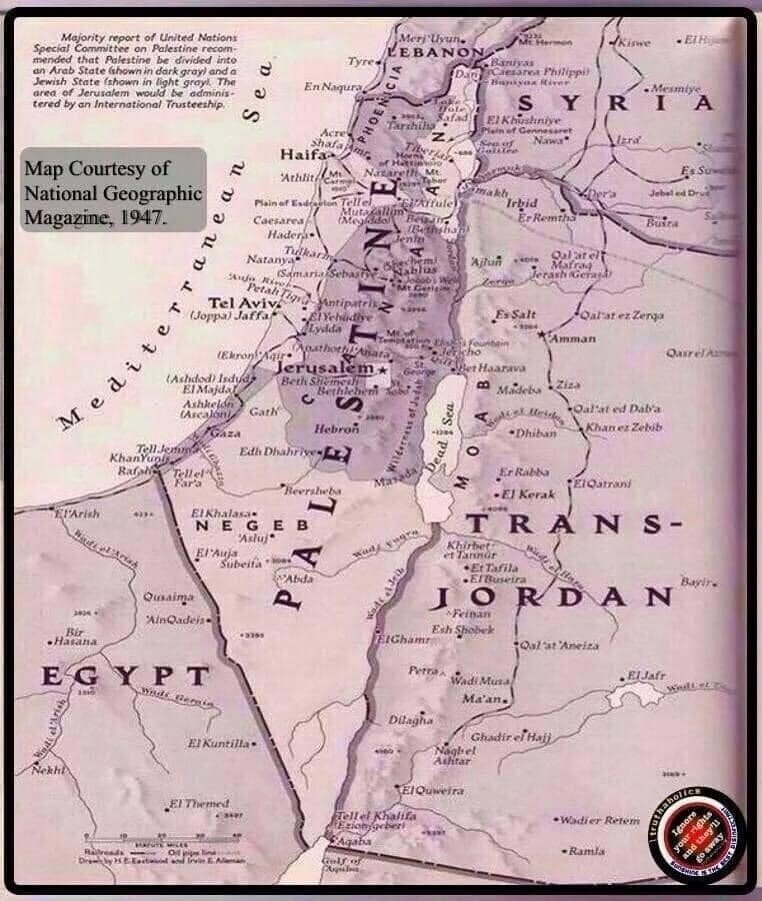

1918年にイギリスが行なったパレスチナにおける人口調査によればアラブ人(ここで言うパレスチナ人)の人口は 700,000人、ユダヤ人のそれは 56,000人と前者の 1/12 以下だったが、その後、ヨーロッパにおける長年のユダヤ人差別の歴史を背景に(直接的きっかけは1894年のフランスにおけるドレフュス事件)前世紀 19世紀末に始まったシオニズムによるユダヤ人のパレスチナへの移民の動きが急速に拡大した結果(その原因の一つは1917年のイギリスによるシオニズム支持表明と言える「バルフォア宣言」、そして更に加速度的に拡大、つまりユダヤ人の移民を急増させたのはヨーロッパを席巻したナチス・ドイツによるユダヤ人迫害・弾圧・ホロコーストであった)、1947年11月29日の「国連パレスチナ分割」案決議の際の報告書によれば、その時点でのパレスチナにおける人口は、アラブ人とその他(その他とはアルメニア人やギリシャ人などの少数を指し、したがってこの大半はアラブ人 = パレスチナ人を意味する)が 1,237,000人と全体の 67%を占め依然として多数派であったものの、一方でユダヤ人は 608,000人にまでその人口を増やしていた(それでもイスラエル「建国」当時のパレスチナにおけるユダヤ人の人口は全体の 1/3 未満に留まっていたことになるわけだが)。

因みに上記の「国連パレスチナ分割」案は、アブラハムの宗教(ユダヤ教・キリスト教・イスラム教, うち後二者は仏教とともに世界三大宗教に数えられる)の聖地があるエルサレム市については国連を施政権者として信託統治とするとしたうえで、その時点でなお人口でアラブ人(現在言うところのパレスチナ人)の半分に満たず、また土地所有率に関しては全体の 8%にも届いていなかった(上記の通りもともと人口のうえで絶対的な少数派だったユダヤ人が30年ほどの短期の間の大規模な移民によって人口を増やしたのだからこれは当然の数字ではあった)ユダヤ人の側の新国家(後のイスラエル)にパレスチナの土地の 56%を与え、多数派であったアラブ人(同、パレスチナ人)側のものになるとして予定された国には 43%の土地しか与えないという、極めて不当・不公平・不公正なものだった。

結局、イスラエル「建国」前から始まっていたシオニストのユダヤ人によるパレスチナ人に対する民族浄化キャンペーン(虐殺など)、そしてイスラエル「建国」とイスラエル・アラブ諸国間の戦争の結果(パレスチナ人にとっては「ナクバ」)、1948年「建国」当時のパレスチナにおける人口において全体の 1/3 未満だったユダヤ人シオニストたちの新興国家「イスラエル」は、パレスチナ全体の約8割の土地を獲得することになった。

そしてその後、イスラエルは残ったパレスチナ人の土地、すなわち以降はヨルダンが統治していた東エルサレムとヨルダン川西岸地区およびエジプトが統治していたガザ地区の全てを 1967年の第三次中東戦争により占領することとなり、「歴史的パレスチナ」全土がイスラエルによって支配されることになったわけである(なお 1967年11月22日採択の国連安保理決議242号を含む複数の安保理決議が 1967年の占領地からのイスラエルの撤退を要求し続けている)。

ともあれ、上記のイスラエル「建国」当時のアラブ系住民 = パレスチナ人の人口を踏まえ、あらためてイスラエル「建国」が引き起こしたパレスチナ人にとっての大惨事・大災厄 = ナクバによってどれだけの人数のパレスチナ人が自らの故郷・土地・家を失ったかを見れば、その悲惨さがなおいっそう伝わってくるであろう。

以下の *1 は 1947年のパレスチナを示す地図、*2 はイスラエルが「ナクバ」の歴史的事実を隠蔽してきたことに関する Haaretz (イスラエルのメディア) の記事、さらに *3, 4, 5, 6 も本章に関連する同じく Haaretz の記事(*6 に関してはイスラエル「建国」後のイスラエル領内のアラブ人 = パレスチナ人たちに対する弾圧とその隠蔽に関する 2021年1月9日付の記事)。

*1

*2 「ナクバ」を埋める: イスラエルはいかにして体系的に・組織ぐるみで・手際よく、1948年のアラブ人(パレスチナ人)追放に関する証拠を隠してきたのか

Haaretz, 2019年7月5日付の記事

*3 Haaretz, 2020年10月4日付の記事

記事のヘッド(見出し)にある Ben-Gurion (David Ben-Gurion) とは、1948年にパレスチナの地(本章のテキスト内でも言及した通り、パレスチナという名称は遥か昔の紀元前からあったが、この当時、直前 1920年から1948年までの正式名称は「委任統治領パレスチナ」, Mandatory Palestine もしくは「イギリス委任統治領パレスチナ」, British Mandate for Palestine で、その直前に関しては 16世紀以降の長い支配が続いた「オスマン帝国」の統治下にあった地域)の上に「建国」された「イスラエル」という名の新興国家の「建国の父」であり、初代イスラエル首相であった人のこと。

これも本章のテキスト内でも触れたが、当時の「パレスチナ」地域におけるユダヤ人の人口は、それ以前の数十年間にわたるシオニズムによる移民の(ナチス・ドイツによるホロコーストの影響をも受けた)結果としての急激な人口増加の経緯があっても、依然として同地域に住むアラブ人 = 今いうところのパレスチナ人 = の人口の半分に満たず、そうした歴史的経緯があったため土地所有率に至っては実に 8% にも届かなかったにもかかわらず、イスラエル「建国」前年の1947年11月29日に当時まだ欧米諸国が支配的だった設立間もない国際連合の総会で採択された「国連パレスチナ分割」案は、その案において国連の信託統治下とするとしていたエルサレム市を除いて「パレスチナ」全域の土地の 56% をユダヤ人、つまりその案が新たに建設されるものと内定していた「イスラエル」という名の「新興国家」に与えるという、極めて不当・不公平・不公正な内容のものだった。

そして、その「イスラエル」という名の「新興国家」は、1948年5月14日の一方的な「建国宣言」(一方の当事者であるアラブ系、現在いうところのパレスチナ人たちの意思を無視したわけだから一方的、イスラエルはこれを「独立宣言」と呼ぶが、上にも書いたように、それ以前にそこにあったのはオスマン帝国の支配が終わった後のイギリス委任統治領パレスチナ = その人口の圧倒的多数はアラブ系、いま言うところのパレスチナ人 = であって、その地において当時「イスラエル」という名の国やあるいは名前は別としてもユダヤ人の国がイギリスの植民地下にあったというような事実は全く、文字通り全く無い)と第一次中東戦争の結果によって、パレスチナ地域において、前年1947年採択の「国連パレスチナ分割」案における不当・不公正・不公平な内容のものよりも更に広い土地を得ることになった。

記事のヘッド(見出し): Even Ben-Gurion Thought ‘Most Jews Are Thieves’

本文の冒頭は 〜 The quote in the headline wasn’t uttered by an antisemitic leader, a Jew hater or a neo-Nazi. The words are those of the founder of the State of Israel (David Ben-Gurion), two months after it was founded (on May 14, 1948) ... ( ) は筆者が加筆(May 14, 1948 は "it was founded" の日として、上記のイスラエルの一方的な「建国宣言」の日を付した)。

*4 Haaretz, 2020年10月3日付の記事

*5 Haaretz, 2020年10月5日付の記事

*6 イスラエルが、イスラエル「建国」に伴って難民となって故郷を去る他なかったパレスチナ人たちだけでなく、イスラエル領内に残ったパレスチナ人たちに対しても、どれだけ酷い仕打ちをしたのかについての記事

記事のヘッドを丁寧に訳すならば、「イスラエルはその最初の数十年間において、いかにしてアラブ人(ここではイスラエル領内に住むアラブ人、彼らも当然ながら 1967年以降の被占領地に住むアラブ人やその他 イスラエル「建国」に伴いパレスチナの外の「世界」に離散した元パレスチナの住民であったアラブ人と同じく「パレスチナ人」ということになる)を肉体的・精神的にひどく苦しめ続けたのか 〜 そして いかにしてその事実を隠したのか」。

Haaretz, 2021年1月9日付の記事

「我々は(社会に対する、母国の歴史に対する)責任を負う」 〜 兵役を拒否し、母国イスラエルにおけるタブーである 「ナクバ」 に言及する、イスラエル人の若者たち

イスラエル人による良心的兵役拒否は近年始まったものではなく、「建国」後70年余という若い国において既に長い、前世紀 = もちろん20世紀後半 = に遡るほどの歴史があるのだが(今から 20年近く前、2002年の例について次々章で紹介する)、本 note 投稿で取り上げるごくごく最近のイスラエルの若者たちによる兵役拒否に関しては(兵役拒否自体はいつも意義あることながら)、今回において特に文字通り「特筆」すべきことがある。

本章で紹介する記事は、+972 Magazine というイスラエル人とパレスチナ人のジャーナリストによる独立系・非営利メディア(同メディアのウェブサイトの About から引くと "+972 Magazine is an independent, online, non-profit magazine owned and run by a group of Israeli and Palestinian journalists, providing fresh, in-depth reporting and analysis directly from the ground in Israel-Palestine")によるもので、フォト・ジャーナリスト兼「反占領」活動家で、パレスチナ/イスラエルにおいてドキュメンタリーの写真や動画を撮ってリポートするフォトグラファーたちの共同体 Activestills の創立メンバーでもある Oren Ziv という名のイスラエル人の署名記事(記事は以下にリンク)。

記事のヘッドは 〜 "‘We’re taking responsibility’: Sixty teens announce refusal to serve in Israeli army",

「『我々は責任を負っている』: 60人の10代の(イスラエル人の)若者たちがイスラエル国軍の兵役を拒否することを宣言」。

リードは 〜 "Dozens of Israeli teens sign public letter objecting to military service over Israel's policies of apartheid, neoliberalism, and denial of the Nakba.",

和訳は説明を伴う意訳にせざるを得ないが、「数十人のイスラエルの十代の若者たちが公開書簡に署名し、兵役拒否を宣言すると共に母国イスラエルによるアパルトヘイト政策、新自由主義(彼らイスラエルの若者たちは、イスラエルによる占領下で生きることを強いられ続けているパレスチナ人を引き合いに出しながら「新自由主義」に言及している)の政策、そして(1948年のイスラエル『建国』が引き起こしたパレスチナ人にとっての極めて大きな不幸、大災難である)『ナクバ』の事実の否定に対して、異議申し立てを行なう」。

記事は本年 2021年1月6日付、イスラエルの兵役拒否者として同国の高校生たちが同・政府高官(具体的には国防大臣 Benny Gantz, 教育大臣 Yoav Galant, そして IDF, Israel Defense Forces つまりイスラエル「国防」軍の参謀総長もしくは幕僚長の Aviv Kochavi)宛ての書簡を公開したのはその前日、2021年1月5日である。

なお、上記リンク先の記事の中で「いわゆる “Shministim Letter”」と記され、公開書簡のタイトルには "Shministiyot Letter" とあるが、調べたところ、

“Shministim" とはヘブライ語で「12年生」を意味する言葉のようである。公開書簡の冒頭には "We are calling for high school seniors (shministiyot), our age to ask themselves" とあり、"Shministiyot" も同様の意味で、日本で言えば「高校3年生」を指す言葉にあたるのではないかと思われる。日本の学制に置き換えれば小学6年、中学3年、高校3年を経て12年間の教育を受けたことになるわけなので、おそらくは日本の高校3年生とほぼ同年齢の若者たちであろう。男女を問わず「国民皆兵」の国であるイスラエルにおいて、若者たちは「高校」卒業と同時に兵役に就かねばならないということである。

記事中でもリンクが貼られている彼らの公開書簡は、以下のリンク先。

さて、今回の兵役拒否者による公開書簡の内容が画期的であるのは、彼らが 1967年以来のイスラエルによるパレスチナ占領地(東エルサレム とヨルダン川西岸地区およびガザ地区, ここにおいても単に「ヨルダン川西岸地区」という呼称だけを挙げるのではなくイスラエルが国際社会の声に抗って一方的に同国の首都としアメリカ合州国のトランプ政権がテルアヴィヴから大使館を移転したエルサレムの中の旧市街がある「東エルサレム」をその占領地として挙げていることにも留意)やイスラエルによるパレスチナ人に対するアパルトヘイト政策といった従来からの多くの兵役拒否者の主張の範囲に留まらず、公開書簡という公の場において、「ナクバ」(ナクバについては具体的には前章参照)に言及していることである。

記事と公開書簡を一読されるのが一番よいが、以下では、「ナクバ」に関わる部分に関し、筆者として部分的に強調の太字にしながら記事から引いておこうと思う。

今回のイスラエル兵役拒否者たちは、1948年の母国イスラエル「建国」によって膨大な数に上るパレスチナ人たちが自身の土地や家を失って故郷を追われた彼らパレスチナ人にとっての大災厄「ナクバ」の歴史的事実、そして 1967年以降の「占領」も含め、今ある問題が全てそのこと(1948年、「ナクバ」)の直接的な結果であるということから目を背けて平和を構築することなど不可能だと言っている。

パレスチナ人にとっての「ナクバ」とイスラエル「建国」の絡みで言えば、"Israeli society has been built upon these rotten roots," "With all the talk about corruption and the social structure of the country, we must not forget that the foundations here are rotten" と明確に語っているのだ。

The public refusenik letter is the first of its kind to go beyond the occupation and refer to the expulsion of Palestinians during the 1948 war: “We are ordered to put on the bloodstained military uniform and preserve the legacy of the Nakba and of occupation. Israeli society has been built upon these rotten roots, and it is apparent in all facets of life: in the racism, the hateful political discourse, the police brutality, and more.”

............ (中略)

‘Part of the legacy of the Nakba’

The signatories note that they hope the political atmosphere created in recent months by the nationwide anti-Netanyahu protests — known as the “Balfour protests” for the street address of the Prime Minister’s Residence in Jerusalem — will allow them to talk about the occupation.

“It’s the best momentum,” says Amber. “We have the infrastructure of Balfour, the beginning of change, and this generation is proving its political potential. We thought about it a lot in the letter — there is a group that is very interested in politics, but how do you get them to think about the occupation?”

Levin also believes that it is possible to appeal to young Israelis, particularly those who go to the anti-Bibi protests. “With all the talk about corruption and the social structure of the country, we must not forget that the foundations here are rotten. Many say the military is an important process [Israelis] go through, that it will make you feel like you are part of and contributing to the country. But it is not really any of these things. The army forces 18-year-olds to commit war crimes. The army makes people see Palestinians as enemies, as a target that should be harmed.”

As the students emphasize in the letter, the act of refusal is intended to assert their responsibility to their fellow Israelis rather than disengage from them. “It is much more convenient not to think about the occupation and the Palestinians,” says Amber. “[But] Writing the letter and making this kind of discourse accessible is a service to my society. If I wanted to be different or did not care, I would not choose to put myself in a public position that receives a lot of criticism. We all pay a certain price because we care.”

“This is activism that comes from a place of solidarity,” echoes Daniel Paldi, 18, who plans to appear before the conscientious objectors’ committee. “Although the letter is first and foremost an act of protest against occupation, racism, and militarism, it is accessible. We want to make the refusal less taboo.” Paldi notes that if the committee rejects his request, he is willing to sit in jail.

“We tried not to demonize either side, including the soldiers, who, in all of its absurdity, are our friends or people our age,” he notes. “We believe that the first step in any process is the recognition of the issues that are not discussed in Israeli society.”

The signatories of the latest Shministim Letter differed from previous versions in that they touched on one of the most sensitive subjects in Israeli history: the expulsion and flight of Palestinians during the Nakba in 1948. “The message of the letter is to take responsibility for the injustices we have committed, and to talk about the Nakba and the end of the occupation,” says Shabtai Levy. “It’s a discourse that has disappeared from the public sphere and must come back.”

“It’s impossible to talk about a peace agreement without understanding that all this is a direct result of 1948,” Levy continued. “The occupation of 1967 is part of the legacy of the Nakba. It’s all part of the same manifestations of occupation, these are not different things.”

Adding to this point, Paldi concludes: “As long as we are the occupying side, we must not determine the narrative of what does or doesn’t constitute occupation or whether it began in 1967. In Israel, language is political. The prohibition against saying ‘Nakba’ does not refer to the word itself, but rather the erasure of history, mourning, and pain.”

前章の脚注 *2 で取り上げた記事でも分かるうように(以下、この段落の下に再度その記事へのリンクを置く)、「ナクバ」に触れることはシオニズムへの批判とともにメインストリームのイスラエル社会においては完全にタブーであって、同国におけるシオニズムを背景としたイスラエル「建国」史の教育を受けてきたばかりの年齢に当たるイスラエルの高校生たちが、そのタブーに抗いながらイスラエル社会に問題提起したことの意味は極めて大きい。

* イスラエルのメディア Haaretz, 2019年7月5日付の記事 〜 「ナクバ」を埋める: イスラエルはいかにして体系的に・組織ぐるみで・手際よく、1948年のアラブ人(パレスチナ人)追放に関する証拠を隠してきたのか

イスラエル人の歴史家であるイラン・パペが以下のヴィデオの中で 〜 "The mainstream Israeli Jewish society believe, because that's the way they have been educated, ... that Palestine was empty, had been empty when the Jewish settlers came there." (9:48 のヴィデオの冒頭 1:12) 〜 と語っているように、長年シオニズムによる教育のもとで「(その)シオニズムによるユダヤ人の移民がパレスチナの土地にやって来た時、パレスチナには今日パレスチナ人と呼ばれる人間(実際にはパレスチナの住民において人口の上でも土地所有率でも圧倒的多数派であったアラブ人)など居なかった、彼らは実はパレスチナに住んでいなかった」などという虚構を教育されて来た、あるいはそんな教育を体制側が人々に与えて来たイスラエルの社会において、1948年のイスラエル「建国」に伴って 70~80万人もの膨大な数のパレスチナのアラブ系住民である「パレスチナ人」が彼らの故郷・土地・家を失ったことを意味する「ナクバ」の事実は、タブーとならざるを得なかったわけである。

(今でも、「パレスチナ人」とは実はヨルダンやシリア、エジプトなどからあの土地に近年になって移り住んできた、侵入して来た人間なのだというような荒唐無稽の「物語」を語るシオニストのイスラエル人やユダヤ人はいる: 筆者自身、ほんの 3年前の 2017年2月、そんな空想の与太話を語る自称「イスラエル兵」に Facebook の Messenger で当然ながらそんなことでは到底「議論」にはならないようなギロンを吹っかけられ、3時間にわたってひたすら消耗するチャットをしたことがあるし、その後も同様の主張をするアメリカ合州国に住むイスラエル人を相手に Facebook 上の他者の投稿の下のコメント欄でやはり消耗するやり取りをしたことがある。)

* 以下のヴィデオは今から 12年近く前、2009年3月に YouTube に上げられたものだが、パレスチナ問題を理解するための「教材」的なものとして現在も十分に鑑賞に堪える内容である。YouTube にこのヴィデオを上げた人物自身はイスラーム教徒のようだが、ヴィデオそのものはイスラーム「臭さ」、「宗教」臭さは文字通り皆無で、イスラームの教義の宣伝色も全く無い(あれば筆者自身は絶対にシェアしない)。

「兵役拒否」公開書簡の署名者の一人 〜 Hallel Rabin

前章で紹介した記事の半ば辺りに、

"Some of the signatories are expected to appear before the IDF conscientious objectors’ committee and be sent to military prison, while others have found ways to avoid army service. Among the signatories is Hallel Rabin, who was released from prison in November 2020 after serving 56 days behind bars. A number of the signatories also signed an open letter last June demanding that Israel stop the annexation of the West Bank."

というテキストとともに、Hallel Rabin の写真が掲載されているが、

彼女が自身の考えを述べているヴィデオが YouTube 上にあるので、以下で紹介しておきたい(ヘブライ語、英語字幕付き)。

20年近く前に既にあったイスラエル人高校生の兵役拒否者によるイスラエル社会の「タブー」への挑戦 〜 シオニズムに対する異議申し立て(当時の新聞記事、筆者の日記と共に)

前々章の冒頭で書いた通り、イスラエルにおける兵役拒否は実は前世紀(イスラエル「建国」は 1948年だから当然ながら前世紀 20世紀の後半期)に遡るほど決して短くない歴史があり、今世紀に入ってからとなると、イスラエルによるパレスチナ占領政策に対する反対、ユダヤ人とパレスチナ人が平等に暮らす国を求める考え、さらには、軍隊そのものを否定する徹底的平和主義や、イスラエル「建国」の思想とも言えるシオニズムに対する根源的な疑義など、イスラエルでは〝危険思想〟とさえ受け止められる考えを一部であっても高校生たちが議論し始め、そして軍の予備役の士官たちにも占領地での軍務を拒否するといったことが、既に今から20年近く前、2002年において起きていた。

以下に、その当時の模様が分かる 2002年3月17日付および同23日付の筆者のホームページ上の日記を、当時の文のまま転載するが、では逆に、当時「大きな変化の予兆」と思われたものがこの間その先に進んでいないのかというと、そう決めつけるものではないと思う。

パレスチナ問題を継続してウォッチしたり、あるいは時としてパレスチナ支援に直接関わることがある筆者のような人間の眼からすると、この間のアメリカ合州国におけるトランプ政権の登場とそのアメリカによるイスラエル政府の政策に対する支援の強化、そしてイスラエルにおける右派ネタニヤフ政権の長期化といった背景もあって、イスラエル社会がますます右傾化している面は見られるし、パレスチナ占領の実態は、パレスチナ人に対する人権弾圧にしても、入植地の建設拡大、占領地ヨルダン川西岸地区の一部のイスラエルへの併合の動きなどを見ても、ますます劣悪なものになっている。

その中で、しかし、イスラエルの若者の世代に、イスラエルによるパレスチナ軍事占領に加担することになる兵役を拒否する運動がこの間もずっと引き継がれ、それが弱体化することがなく、支援者も増え、さらに被占領地に住むパレスチナ人と占領者側イスラエルの市民の対話、連帯の動きも以前より目立つようになってきている。

70年以上にわたり、あるいは歴史的に見れば既に 1世紀以上にわたり自らの郷土において苦難の歴史を経験してきたパレスチナ人の側からすれば、「一体いつまで時間がかかるのか」という想いはあるに違いないが、しかし長い眼で見れば、イスラエルの若者の「兵役拒否」運動の拡大やパレスチナ人側との連帯・結束の進化は、イスラエルにおける社会変革の流れ、パレスチナの解放、かの地における自由や平等・平和の確立などに向かって、ポジティブなものであることは確かだろうと筆者は思っている。

以下、19年前の筆者のホームページ上の日記を転載するが、その日記の中で触れている新聞記事を我が家に保存してなかったか、探してみたのだが、今のところ残念ながら見つかっていない。しかし幸い、ネット上で見つけたので、その記事の画像をまず掲載し、その下に上記の筆者の日記文 = 2002年3月17日および 3月23日付 = の 2つを掲載することとしたい。

2002年 3月17日(日) イスラエルの兵役拒否

夜9時からのNHKスペシャルは「兵役拒否-イスラエル・62人の決断」。昨年夏に始まったイスラエルの高校生の兵役拒否の動きについて取り上げていた。特に当初から声を挙げてきた一人の高校生とその父親の苦悩。祖父はイスラエル「建国」時の第一次中東戦争に従軍、父親も第三次、第四次の中東戦争に前線に送り込まれる精鋭部隊のパラシュート部隊の一人として参戦している。そんな一家の息子が、インターネットで意思を同じくする他の高校生と共に兵役拒否を宣言したのだ(イスラエルでは、18歳になれば男で3年、女で1年9ヶ月の兵役が国民の義務となっている)。

彼自身は、一昨年の、銃撃戦に巻き込まれたパレスチナ人父子のうち未だ幼い子供の方が銃弾に倒れて死亡するという、世界中に衝撃を与えた(しかし昨年のアメリカ同時多発テロと軍事報復以降は忘れ去られようとしている)映像を見てショックを受けたのが一つのきっかけのようだが、彼らの主張は、イスラエルの攻撃はパレスチナ人の新たな暴力を生むだけで他の何物も生み出さない、我々イスラエル人はパレスチナ人と共生する以外に平和に生きる道はない、というものだ。彼らは、現在のイスラエルによるパレスチナへの武力攻撃は国家テロだとまで言っている。これらの主張があの国でどれだけ過激に受け取られれ、どれだけの迫害に遭うのかは、我々日本人には想像しがたいほどのものだろう。パレスチナとイスラエルの問題に関心を持ち、かの地を訪れたことのある私にしても、とても実感としてわかるようなものではない。番組では、これまでの友人を失い、大人達からも激しく非難されながら、前向きに自らの主張を語る若者達が紹介されていた。

街を爆撃しても、家をブルドーザーで壊しても、パレスチナ人の自爆テロを含む反抗が止まないなかで、イスラエル国内でも、和平しか平和を生む方法はない、イスラエル軍は占領地から撤退すべきだ(ヨルダン川西岸とガザ地区を指すのは間違いないが、ここに同じく'67年の第三次中東戦争以来占領し続ける東エルサレムを含む人がどれだけいるかは不明)といった声が、依然として少数派ながらも以前より目立ってきているという。今年に入ってからは、将校を含む予備役の兵士が、占領地での軍務を拒否するという新たな動きも出てきている。軍務を拒否した兵士は、平和運動の集会で「イスラエル政府は、虐げられたパレスチナの人々にさらに屈辱感を与え、結局そうして新たなテロの温床を作っている。我々は貧しいパレスチナ人をもっと厳しく貧しい生活に貶めよと軍から命令されているのだ。我々は占領政策を終わらせなければならない。」と訴え、兵役拒否宣言した高校生の代表は、同じ集会で、かってアメリカ国内で少数から始まったベトナムからの撤退を求める運動の例を挙げたうえで、「改革は少数から始まる。兵役を拒否しよう。占領への協力を拒否しよう。」と訴えた。当初62人だった兵役拒否の高校生は既に100人を超え、最初の10日間で170人余となった軍務拒否の予備役兵は今は300人を超える規模となり、共にイスラエル政府の激しい非難を受けているという(ちなみに前者は招集後に刑務所に送られ、以後も公務員等の職業には就けなくなる)。

番組で特に紹介された一人の高校生は、軍の召集を受けたうえで兵役を拒否し、今は軍の刑務所に収監されている。父親は息子への理解を徐々に進めながらも賛同には至らず、苦悩しながら息子の現在と未来を見守っている。イスラエルでの彼らや彼女らの兵役拒否、軍務拒否を含む平和運動は、圧倒的多数の周囲の厳しい非難の眼に晒される。「平和な」国の「平和な」運動ではない。「平和に」見える国からは、本当に理解し共感することは容易でないはずだ。しかし、間違いなく僕らも彼らと同時代を生きている。簡単に「同時代」と言うのをためらうほどに彼我の落差は大きいが、だからと言って歴史書を読むかのごとく彼らの現実に触れようとするのは間違いだと思う。彼ら彼女らの現在は、否が応でもアメリカを通じ世界を通じ、僕らの現在とつながっているのだと思う。僕らは今、たくましい想像力を持たなければならない時代を生きているのだ。

2002年 3月23日(土) シオニズムへの疑問(イスラエルの兵役拒否にみられるラディカルさ)

今日の朝日の朝刊の 9面に、17日(日)の「日記」で取り上げた、イスラエルの高校生による兵役拒否に関する記事が大きく掲載されている。当初62人だった賛同者の数は現在105人にまで膨らみ、このうち数人に既に召集通知が来ているとのことで、記事では、召集所で改めて兵役を拒否して軍刑務所への収監、出所、召集、収監、出所と繰り返し、今、三度目の召集命令を待つヤイール・ヒイロ氏(18歳)、現在裁判闘争中のアミル・マレンキ氏(18歳)、今年7月に召集される予定のハガイ・マタル氏(18歳)の 3名が紹介されている(17日のNHKスペシャルで特に特集されていたのはヒイロ氏とその父)。

ヒイロ氏はユダヤ人とアラブ(パレスチナ)人が平等に暮らす国を求め、マレンキ氏は全ての軍を否定する徹底的平和主義を主張し、マタル氏はパレスチナ国家を認めたうえでイスラエルとの共存の道があると訴える。マタル氏の主張はおおむね現在国際社会が求めている線に一致する考えだが、前の2者は思想的にその先を行っている(別にどちらが優れているということではないが)。マレンキ氏の考えは場合によったらガンジーやキング牧師にも通じるかもしれない非暴力思想とも取れ、十分ラディカルではあるが(とりわけイスラエルのような「紛争」の絶えない国では相当にラディカルである)、残るヒイロ氏の言っている内容はそのままシオニズムに対する根源的な疑義であり、ことイスラエルにおいてはあまりに「過激」かつ「異端」思想として受け取られるものであって、このような考えをイスラエル人高校生がイスラエル国内で堂々と主張しているという事実自体が、これまでのイスラエルの歴史からすれば極めて驚くべきことと言っても過言ではない。

彼は言っている。

「私はユダヤ人が自分たちの国をつくるというシオニズムに強い疑問を持っている。私が支持するのは、ユダヤ人とアラブ人が平等に暮らす一つの国をつくることだ。」(*1)

後半の考えは、残念ながら、多くの人が、実現困難な理想であり、少なくとも短期的には実現不可能な夢だとみるだろう。パレスチナの「紛争」の激しさをテレビでよく眼にする人にはそう取られるだろうし、パレスチナ問題をよく勉強し、両民族の共存を願う人からしても、より現実的に深刻に、当面実現は極めて難しいのが実態だと受け取られるだろう。しかし、私が注目するのは、ここでは、むしろ発言の前半である。

この主張はイスラエルにおいては「危険」思想扱いをされる程度のものと言ってもいいだろう。例えて言えば、戦前の日本国内において日本人高校生が日本の「建国神話」を否定する考えを堂々と主張するという例え方も可能かもしれない。

しかし、シオニズムは神話というよりも、現実の、現代のイスラエル建国の背景にある思想、国の成り立ちを定義づける思想である。世界中に離散していたユダヤ人(今もそうだが)に「シオンの丘に還ろう(そしてそこにユダタ人の国を建設しよう)」と呼びかけるシオニズムが思想的バックボーンとなり、世界のユダヤ人差別が結果としてこの思想による運動を強め、またナチスのユダヤ人虐殺がこれも結果として運動を加速度的に強化することになり、そして長年のユダヤ人迫害を懺悔する一方で問題を内部に抱えたくない当時の欧米社会の強力な支持を得ることによって、現代のイスラエルは建国されたのである(バルフォア宣言に代表されるイギリスの二枚舌外交 <<転載にあたっての注: 厳密に言うと「三枚舌外交」*2>> は この建国前史の系譜にあり、また、現在PLOをしばしばテロリスト呼ばわりするイスラエル政府だが、イスラエル建国運動の中でもテロは重要な戦術の一つとして採用され実際に行なわれていた)。

イスラエルの多数を占める保守派からすれば(ここでのこの範疇には労働党などの革新政党も含まれてしまう)、シオニズムの否定は現代イスラエルの国家そのものを否定しかねない極めて「危険な」思想に映るはずだ。その意味で、今回の高校生ヒイロ氏の主張は、先の戦前日本の例えなど及びもつかないほどのラディカルな思想だと言っていいだろう。

一方、兵役拒否に賛同する高校生のそれぞれは、実際には、イスラエルという国の在り方や軍に対して、さまざまな考え方を持っている。そのなかで、シャロン首相らへの手紙では、みんなが共通して賛成出来る「占領拒否」とそれにつながる「兵役の拒否」だけを掲げたということだ。極めてラディカルな思想を内包しつつも、現実社会にアプローチする際のこうした「行動の柔らかさ」、この辺りも今回の兵役拒否の動きにおいて注目すべき点ではないだろうか。

(ちなみに、ヒイロ氏は中学生の頃からアラブ人 (転載にあたっての注: ここで言う「アラブ人」とはイスラエル国内のアラブ系市民 = これも視点によってはパレスチナ人と呼ぶことが可能だが = を指す) やパレスチナ人と交流する平和団体の活動に参加しており、昨年夏に交流キャンプでマタル氏らと出会った後、首相ら宛てに「兵役拒否」の手紙を送ることにしたという。こういう平和団体がどれだけの困難のなかで活動しているのか、そこにはおそらくは僕らの想像を超える厳しさがあるに違いない。)

今日の記事に紹介された、昨年夏のイスラエル人高校生62人(当時)の、シャロン首相ら宛て「兵役拒否」の手紙の「要約」を、ここにそのまま引用したい。

「私たちはイスラエルで生まれ、育ち、間もなく軍の兵役招集を受ける若者です。私たちはイスラエルの人権侵害に反対します。

土地の強制収用、家屋の破壊、パレスチナ自治区の封鎖、拷問、病院に行くことの妨害など、イスラエルは国際人権法を侵害しています。これは市民の安全確保という国家目標の達成にもなりません。安全はパレスチナ人との公正な和平によってのみ達成されます。

良心に従い、パレスチナ民衆の抑圧にかかわるのを拒否します。」

彼らはこの間、国内で右派から「裏切り者」呼ばわりされ、一般市民からも「臆病者」と批判され、和平派の左派政党メレツ(規模としては弱小政党)からさえ「占領には反対だがイスラエル社会唯一の共通基盤である軍を否定すべきではない」との忠告を受けた。彼らはあくまで「異端」であり、少数である。

しかし一方で、今年1月末からは、軍の予備役の士官たちが占領地での軍務を拒否する運動を始め、 軍務拒否の予備役兵の数は既に300人を超えているという。イスラエルの中で、何か大きな変化が始まろうとしているのかもしれない。高校生の兵役拒否は、これから始まる長い変化・改革あるいは革命の時代の予兆であるかもしれないのだ。

彼らは僕らと同時代を生きている。このことをどう捉えたらいいのだろうか。アメリカという大国に庇護されながら国際社会の一角におさまり、世界中にモノを売りまくってきた日本というクニの僕らは、間違いなく彼らとも同時代を生きている。僕らはどこでどう繋がっているのだろうか。

.....................

*1 当時18歳だったヤイール・ヒイロ氏は、「私はユダヤ人が自分たちの国をつくるというシオニズムに強い疑問を持っている。私が支持するのは、ユダヤ人とアラブ人が平等に暮らす一つの国をつくることだ」と述べ、イスラエル「建国」の思想であるシオニズムに対する疑念と共に、いわゆる「二国家解決法」ではなく、民主主義的な一つの国(当然ながら宗教的な国家すなわち神政国家ではなく、世俗的な民主主義国家ということになろう)のもとでユダヤ人とアラブ(パレスチナ)人が平等に暮らす国をつくりたいと、既に 2002年の時点で語っている。

以下は、そうした理想を現実のものとしようとする現在の動きを紹介する記事(2020年12月17日付)。

以下のリンク先は、パレスチナ人とイスラエル人が共に基本的人権を享受し平等に暮らすことができる民主主義的な一つの国家を、現在のパレスチナ被占領地とイスラエル領がある「歴史的パレスチナ」の土地の上に作ろうとする、両者の活動家・ジャーナリスト・学者などが参加している運動のウェブサイト。

関連する note 上の投稿、2点(筆者は前者 BDS Japan Bulletin のメンバーではない、念のため)。

以下は、筆者による note 投稿。

*2 イギリスの「三枚舌外交」とは、以下のものを指す。

1915年の中東地域におけるアラブ独立を約束した「フサイン=マクマホン協定」,

1916年のフランス・ロシアとの間で締結した中東地域を同三カ国で分割支配することを秘密裏に決めた「サイクス・ピコ協定」,

1917年のイギリスの外務大臣アーサー・バルフォアが公にしたシオニズムを支持しパレスチナの域内でユダヤ人の国を作ることの支援を約束した「バルフォア宣言」

*3 上の日記は自分のホームページ上に 2002年3月17日と23日のそれぞれ当日にアップし、これまで掲載してきたもの。近年全く更新していないホームページだが、今もネット上に置いている。

ただし、2001年夏に本を買って HTML 独学して 1週間ほどで立ち上げた、ホームページ作成用簡易ソフト不使用のウェブサイトで、以降一切、仕様を変えておらず、現在、とりわけスマホなどから閲覧しようとすると OS のヴァージョン次第では文字化けする場合がある。パソコンであれば、Google, Safari 他、大抵のブラウザ上で閲覧可能なはず。

「兵役拒否」 (イスラエル・ドキュメンタリー映画, 2019年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?