【分厚い本が読めずに本棚にたまりっぱなしの方へ】

この投稿を読んで欲しい人

・自分で自分の人生をうまく歩めてない事に

漠然とした苛立ちを感じている人

・主体性を持ちたいが、どうすれば良いかよくわからず、

結局いつも流されて毎日を過ごしている人

きっと良い影響があるはずだと思う。

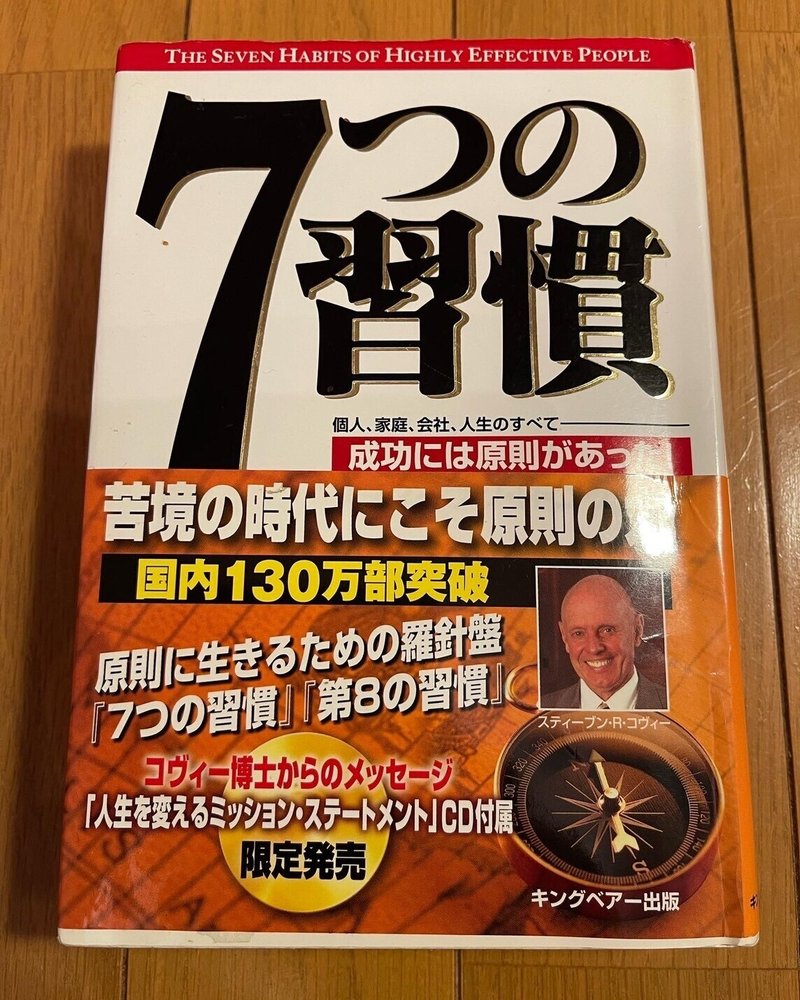

まず、今回の分厚い本(480ページ)である

7つの習慣を読みたいと思った理由から。

※今回の投稿は7つの習慣自体の感想文ではないのでご注意ください

・人生の原理原則を知りたい

・マネジメントの本質を知りたい(言語化したい)

・腹落ちしたい

この3つである。

マネジメント領域になればなるほど、

原理原則に立ち返る必要がありと感じている。

問題は、その原理原則が何なのかよくわかってないと言う事。

ここで原理原則系の本の重要性に戻る。

実際、今人生で大きな課題感を感じている中で、

原理原則系の本はとても大きな力を自分に与えてくれていると感じる。

・そもそも「7つの習慣」を読もうと思ったキッカケ

私は2月末で約15年過ごした今の会社を去る事になるが、

今回転職活動をする上で最も向き合った事が「人生軸を持つ事」だった。

最初は転職の仕方や強み弱み、会社探しなど小手先をやっていたが、

「そもそも自分は一体どうありたいのか?」と言う

根本がない事に途中で気づいた。

それはすなわち、

今までの読書スタイルで私がないがしろにしていたジャンルである

「原理原則系」の本に向き合うキッカケでもあった。

理想を言えば現職にいるうちにこれ(軸定め)が

真剣に取り組める人が良いのだろうが、

いかんせん未熟な私は、会社を去る決断をし、

その過程で模索している最中にこの答えに辿り着いた。

しかし、この答えに辿り着いた時

(多くのアウトプット…例えば紙に100枚以上書いたなど)、

自分の精神は比較的落ち着いたものとなり、

すなわちこれが軸として徐々に太く強くなっていく感覚も覚えた。

軸とは、7つの習慣でも出てくるが

「個人の憲法」になるものだと理解した。

なるほど個人の憲法が甘いから他の憲法に流されてしまう

(それでいて納得がいってない)のかと腑に落ちた。

本来、就職前に行う「自己分析」の真の目的とは、

個人のミッションステートメントを作る為のものだと今なら理解できる。

しかしながら多くは小手先のツールとして扱われてしまって

本来の意味を成さない。

なぜ小手先として使ってしまうのかといえば、

「あまり課題感をそこに感じていない」からに尽きる。

ただ、この「課題感」と言うのが厄介で、多くの人は

「そう言う局面に立たないと出てこない」と言う事だ。

今回で言えば、私は「転職する」と言う、

人生で初めての経験によって危機感と課題感と必要性が一気に増した。

それでは人生を能動的に歩んでいるとは言えない。

発生するまでは先送りできるからだ。

では能動的に課題感を見つけるにはどうすれば良いか?

この答えは非常にシンプルだ。

読書をする事である。

ここで言う読書は、小手先のものではない。

自分の今抱えてる課題の根源となる課題にフォーカスした読書である。

たいてい、この行き着く先は「原理原則系」になる。

では、これを唱えた上で出てくる反論である

「原理原則系を読んでも全然響かないのだが」に

関する回答も同時に用意しよう。

これもシンプルだ。

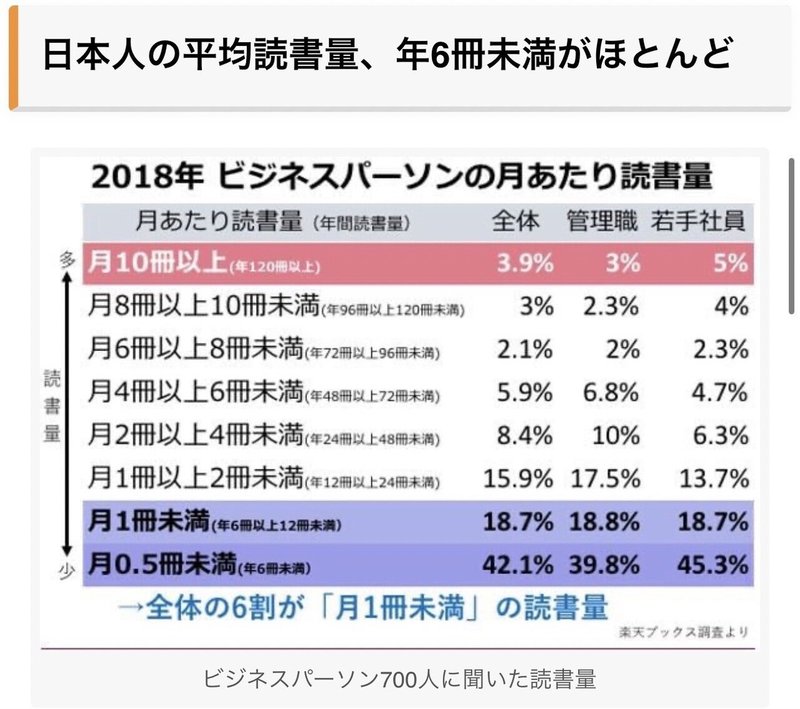

「圧倒的に読書量が足りない」

これに尽きる。

・経験主義者(読書嫌い)が陥るワナ

要は経験主義者が陥るワナは、

「自分が実体験として「明らかに」関連性のある事柄で

「あ!これは自分と同じだ!」と、

本人が(何度も)認識できるまで

実感が湧かないと言う現象を指すと感じている。

要は、

サンプル数が自分が行動するに足る

納得の行く量まで達しないと動かない(動けない)のである。

つまりこの状態は、

自分を抽象化出来ていないと言う発想に基づく。

「自分自身を過去やまわりの人間に

当てはめてパターン化できていない」と同意義になる。

抽象化できないとは、簡単に言えば頭が悪いのである。

単純に人生を損しているのである。

しかし頭が悪い故に損しているとも気づかないので余計にタチが悪い。

(成功している人達がなぜ多読なのかを考えればわかりやすいだろう)

したがって経験主義者における唯一の解決策は、

(抽象化思考が弱いがために)

「圧倒的に読書量を増やし、

自分の体験と重なるものが見つかるまで読書する」しかないのである。

ここで、なぜあえて「唯一の」と書いたのには理由がある。

(これは自身が最も経験主義であったから自身を持って言える)

経験主義者の特徴は

「結局は経験によってしか学べない」と言う発想がどこかにあり、

そこにある種のプライドを持っている。

したがって他者から学べないのだが、

こう言う思考に陥っている人間は

たいてい他者と良質なコミュニケーションを

取れているとは言い難く

(あるいは特定の限定された人からのみのコミュニケーションに留まる)、

したがって真の救いの手が差し伸べられる機会はひどく少ない。

(もしくは、それが真の救いの手だと気づかない足下のダイヤモンドである)

そしてこのタイプの人間は、今まで会ってきた人間を見る限り、

読書がそこまで好きではない。

(あるいは、自分の好きなジャンルの読書にのみ興味がある)

したがって、課題感を明確に持つ期間が圧倒的に後になる。

そう言う人間を変えるには、

現場に沢山放り込んで課題感を高めてあげる事が

会社として唯一用意できる成長機会と言える。

しかしこれまた難しい事に、

そう言う人間にチャンスを与える事も

会社としては費用対効果の概念があるので、

余裕のない中小企業は特に難しい。

イスは限られている。

したがって、個人に残された解決策は

「自分でその課題にぶち当たる速度を速める」しかないのである。

すなわち、「圧倒的な読書量」に戻るのである。

本は、自分にない価値観、

まだ見えていない概念、

思考を整理させてくれるヒントが沢山ある。

したがって(その時の置かれている状況によって)

大なり小なり気づきが生まれる。

点が多くなる。

つまり、読書量が増える事は点を増やす作業であり、

その行き着く先は点と点が繋がる線であり、

最終的にそれは円になる。

その時には、円自体をもっと大きくしたいと

欲求が出てくると思われ、究極系は弧を描き始めるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?