読書感想:もっと知りたいカンディンスキー 生涯と作品

さっぱりわからないけど何故か惹かれる抽象絵画。

それが理解できるようになるんじゃないかと手に取ったこの本「もっと知りたいカンディンスキー 生涯と作品」。

果たして私は抽象絵画がわかるようになったのでしょうか?🤨

![]()

どんな本か

抽象絵画の創始者といわれるワシリー・カンディンスキーの生涯を追いながら、その時々の代表的な作品、他の作家との関わりなどを解説していく本です。

作品が生まれた時代背景や個人的事情、作品同士の繋がりなどの説明もあり、作品をいろいろな視点から見せてくれます。

とかく「わからない」と言われる抽象絵画、この本では名作クローズアップというコーナーで作品の部分部分をクローズアップで示してこれは何を描いているという説明もしてくれます。

ド素人の私にはこの説明が「ああ、そういう解釈もできるのか」というよい道案内になり、「これはこうなのかも」「これがあれだとしたらアレじゃない?」と、他の作品を楽しむ参考になりました。

それが抽象絵画を「わかる」ということかはわかりませんが、少なくとも前よりも楽しめるようになったと思います。

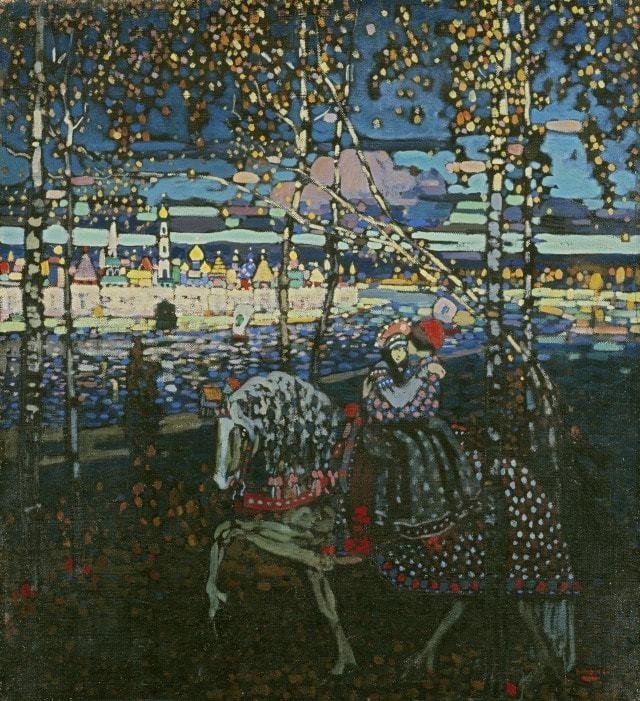

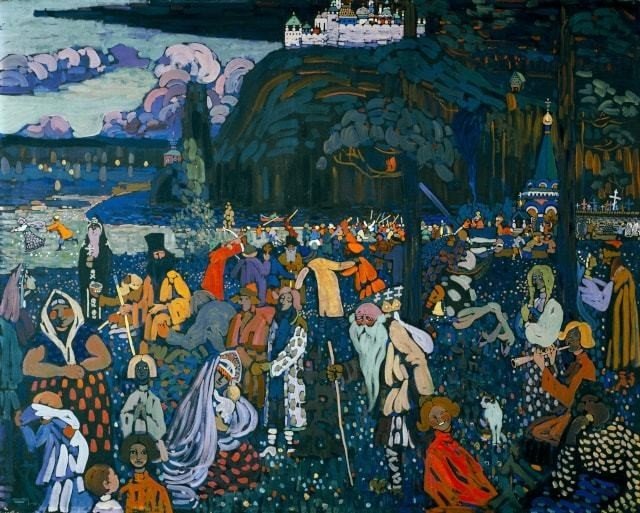

![]()

最初から抽象絵画ではなかった

抽象絵画の権化みたいに思っていたカンディンスキーですが、最初から抽象絵画を描いていたわけではないこともこの本で知りました。

猫カワイイ

カンディンスキーが抽象絵画を描き始めたのは 1910年頃と言われています。抽象絵画って、新しい最先端の芸術みたいなイメージがあったんですが、100年以上も前の話なんですね!😯

ライセンス:レンバッハハウス美術館 CC BY-SA 4.0

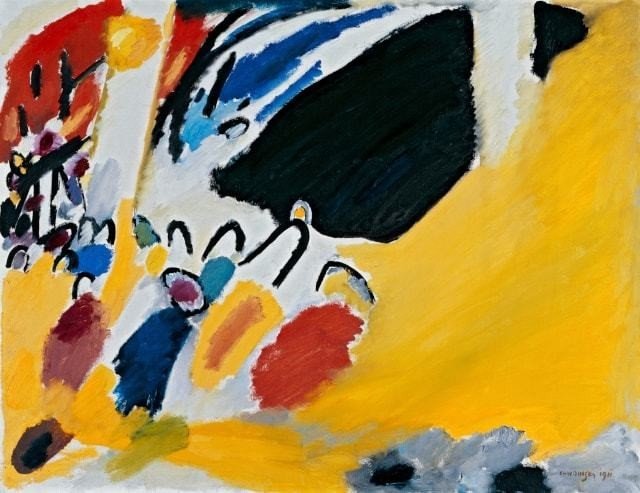

![]()

カンディンスキーが評価されるのは

フォービズムで色の開放、キュビスムで形の開放が行われ、抽象絵画では具体的な描く対象からの解放が行われた。そう考えると抽象絵画を「これは何を描いているのか?」という視点で見るから「わからない」ということになるんだなと思えてきました。

カンディンスキーが評価されるのはその絵が素晴らしいからというだけじゃない。もし今私がカンディンスキーと同レベルの絵が描けて、それを抽象絵画ですと出しても評価はされない。それはきっと芸術の歴史の流れの中で抽象絵画という新しい扉を開いたということに意味があるからなんだと思います。「アートの文脈」という言葉の意味が少しわかった気がしました。

この本の中で、以前読んだ「知識ゼロからの近代絵画入門」で知った青騎士やデ・ステイル、象徴主義などについても出てきました。

同じことを違う本で読んで知識が補強されていく感じが楽しいです。これからもいろいろな本を読んで勉強していきたいと思います。

この記事が面白かったらサポートしていただけませんか? ぜんざい好きな私に、ぜんざいをお腹いっぱい食べさせてほしい。あなたのことを想いながら食べるから、ぜんざいサポートお願いね 💕