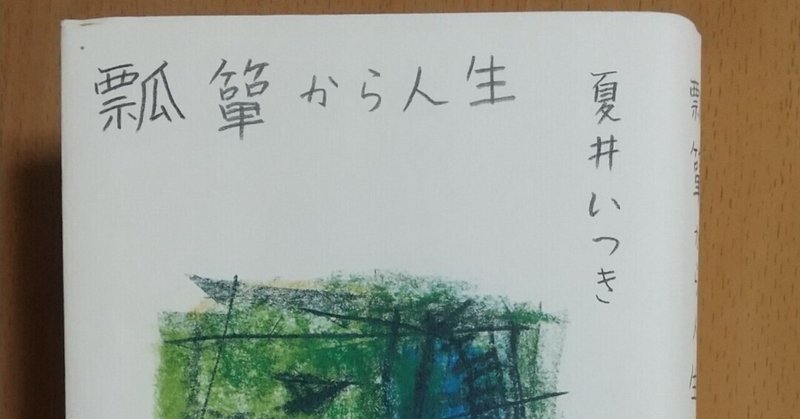

「瓢箪から人生」夏井いつき著

初めに

『瓢箪から人生』夏井いつき著。読了しました!

なかなか面白かったです。

さすがに「言葉」をなりわいにしている夏井先生、読ませます。

私は夏井先生が出て有名になったテレビ番組「プレパト!!」はあまり見ていないのです。

でもこの本は、ちょっとだけ見ているだけでもわかる歯切れの良い口調、ズバズバと〔バッタバッタと〕作品に手を入れ解説していく先生の姿、そのものだなと思いました。

特に前半はそれを感じました。

「プレパト!!」は360回を超え、9年目に入ったそうです。

〔プレパトって何の略なのかまだわかっていません〕

俳句の種まき 句会ライプ

でも、この本を読むと、夏井先生は「プレパト!!」だけでないということが分かります。

全国で「句会ライブ」を開催されています。

前半は先生のレクチャー。5分でできる型を一つだけ教え参加者に作ってもらう。

トイレ休憩の間に先生が選句。

後半は決勝に残った7句の中から、参加者の拍手で一位を決める。

とこういうのだそうです。

それがとても楽しそうです。

句からは想像できない人が作者だったり、

「たった17音を介して、誰かの人生、誰かの思いと触れ合う」

「分かり合う」「一人じゃないよと励まし合う」と書いています。

「俳句なんか作れない」と言っていた人々が

「教えられたとおりにやればできる」と驚いてくれる。

こんなふうに俳句の裾野を広げる「俳句の種まき」をたくさんされています。

少し夏井先生の軌跡を追ってみると・・・。

夏井いつきさんは俳句の都、愛媛県松山市に産まれます。

家業の特定郵便局を継ぐべきところを、

中学校の国語の教師になります。

俳句を始め、師匠黒田匡子と出会い、

ラジオ番組に誘われ、テレビも誘われと活躍の場を広げていきます。

子どものつぶやきを俳句に~たまさかの言葉を拾う

私が印象的だったのは、子どもたちへの目線です。

日頃、自分の子どもや街で出会う子どもたちの何気ないことばを掬い取る。

季語とくっつければエピソードが、俳句という詩になって残る。

子どもたちの言葉って思いがけなかったり、

大人にはできない発想があったりで面白いですよね。

それが俳句になる。

本文より「子どもたちは褒められることが好き」

「いい言葉だねと褒められると言葉への関心が生まれる。

意欲が育つ。言葉が心を育てるのだ」

そんな子どもを温かく見る大人も素敵です。

言葉が心を揺らす

全体を通して思ったこと。

それは「言葉の力」です。

文中より

「誰かの俳句が、誰かの人生のある場面を思い出させる触媒となる」

「たった十七文字の俳句が、誰かの心奥に仕舞われていた感情とスパークする」

例えばこれは、朝日新聞の「折々のことば」にも掲載された一句です。

「泪より少し冷たきヒヤシンス」夏井いつき

「これを読んだ人が感情をゆすぶられて涙を流す。

亡くなった夫のことが悲しすぎて泣けなかった。

そんな心の堰をこの俳句が壊してくれた」

そんなエピソードを紹介しています。

誰かの心にさざ波をたて、誰かの心をほんの少し癒す、

「そんな力が俳句にはある」と書いています。

次のも、心に残った文章でした。

「俳句は、自分の外にある全てのものとの交信だ」

「金木犀の香りも、蜻蛉の羽がかさかさ鳴るのも〔中略〕私たちの脳の中にあるのではなく、

私たちの外にあるもの。それらから句材をもらい、十七音に切り取っていくのが俳句だ」〔p197〕

夏井先生を取り上げたテレビ番組の取材の仕事ぶりが「プロフェッショナル」だった話や、

俳句に科学‘と絡める「575でカガク」の話も面白かった。

カガクする心は、まさに好奇心だそうです。

吐き出さずにいられない

そして最後です。

ウクライナ侵攻の時期に出された季語「春灯」

投句は平和を祈るというより、

自分の不安を吐きだすように作った俳句たちだった。

「俳句は目に見えない己の感情を言葉にすることで

客観的に眺められるようになる。自分の心を鎮めてくれる」

「『春灯』は、本来、朧の夜の艶めいた感じを含む季語だが、

ウクライナ侵攻という事件と遭遇し、

新たな科学変化を起こしたような投句の数々が生まれる。

俳句を作った人々の心には「春灯」のもとに暮らす家族、

健気に生きる市民の姿がありあリと映ったに違いない。

それは恒久の平和を願う固い信念となり、さまざまな句を生み出し、

一人ひとりが紡いだ十七音詩は、平和の祈りとして、

さらに人から人へと手渡されていく」 (p324)

長くなってしまいましたが、伝えたくて引用・要約しました。

まとめです

たった十七音。

私は俳句の季語は「入れなければならなもの」で、

句を制約するものと思っていました。

でも違っていました。

季語もそこから途方もなく広がっていくものだったのです。

だから俳句もたった十七文字だけど、

作者の思いも読んだ人の思いもそこから広がっていくものなのですね。

そして十七文字を見た瞬間に、

そこに表現されている世界を理解し、

よりわかりやすい句に変換することのできる夏井先生、

さすがです。立派です。

そうして「言葉の持つ力」を再認識しました。

言葉は人を傷つけることもあるけど、励ますこともできる。

自分で自分の言葉を持つことで、生きる力になる。そう思います。

好奇心を持つこと、想像することの大切さも思いました。

でも、やっぱり自分には俳句はできそうにもありません。

夏井先生に弟子入りしたらできるでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?