【何時ぞや観に行った美術展❷】アンディ・ウォーホル・キョウト展

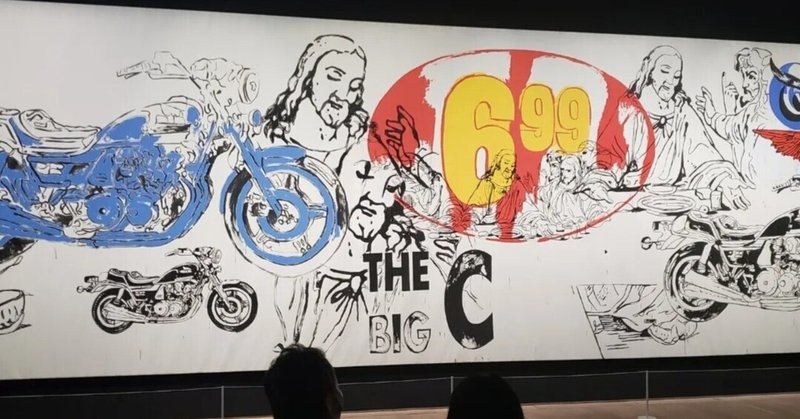

アンディ・ウォーホル・キョウト展に行ってきた。全館撮影OKの展示だったのでたくさん写真を撮ってきた。本稿の写真はその中からいくつか抜粋して掲載している。(※展示は現在終了)

@アンディ・ウォーホル・キョウト展 その1

◆第一印象(違和感とリアリティ)

アンディ・ウォーホルの色彩感覚は独特だ。たとえば、今回の展示で見た人物画だと肌の色を肌色(もしくはそれに近い色)で描くことはほぼない。青とか黄とか緑とか紫とかを使って顔を描いてるのが奇妙であるものの、きっちりとリアリティを伴ってそこに存在する。私たちとはちがう世界が見えているのかな?と思わずにはいられなかった。

塗りも言ってしまえば雑というか、必ずしも綺麗に輪郭に沿って塗られているわけではない。輪郭にとらわれない塗り方(わざと輪郭から外したような塗り方)がされているが、塗られている部分と塗られていない部分が綺麗な明暗のコントラストになっていて(塗りが版を押したようにベタリとしていて)、光や影、物体と周囲の境界が示されていた。写実的な線で描いた輪郭をわざと外した機械的な塗りがしてあり、人工物っぽいのに妙にリアルな生気を感じさせる絵であった(これも人物画と同じ印象)。版画(?)のような技法を用いているからだろうか?

◆境界をどう定義したら良いのかむずかしい絵

3枚目に掲載した絵(ブランドロゴ)なんかは顕著で輪郭線と塗りが完全にズレている。輪郭線が物質とその周りの空間との境界(線の境界)なのか、色の異なる部分を境界(塗りの境界)とすればいいのか、どちらなのかわからない。

これは、観測者と作品との距離によって印象が変わってくるような仕掛けがしてあるのかな?と思った。つまり、遠くから見ると細い輪郭線はほとんど視認できず、鮮やかにベタ塗りされた色の輪郭だけが見える(塗りの境界)が、近づいてみると細い輪郭線が見えてきてこちらが輪郭に見える(線の境界、あるいは塗りの境界と線の境界のどちらかを観測者がえらぶ)。第一印象、単にブランドのロゴを写し取った絵のように見えてそうではない、写実的なようであってぜんぜん写実的ではない、そんな絵が散見された。

ウォーホルは"Lee"の塗りからズラした線をなぜ描いたのだろう?(あるいは輪郭線からズラした塗りをしたのだろう?)どんな意図があるのだろう?幻覚で見るようなサイケデリックな表現がしたかったのだろうか?

ウォーホル自身は、「私の作品は見たまんまの意味しかないよ(意訳)」というようなことを言っているので、見たまんまの印象が正しいということなのだろうが、その〈見たまんま〉が如何様にも変化するわけだから、観測者に固定的な印象を与えない。

「虚実入り混じった世界こそが真なのだ(なにが虚で、なにが実なのかは観測する立場によって変わる。どちらも虚であり、実である)」

そういう意味とわたしは捉えた。たった一枚のこの絵からでも、なんだか絵を観ているわたしたちを煙に巻くような、人を食ったような絵を描く人だな・・・とウォーホルの人間性まで垣間見えるような気がしたわけである。

ちなみにウォーホルはキャンベルのスープを約20年間愛飲していたらしい。(豆知識)

@アンディ・ウォーホル・キョウト展 その2

◆線の性質

あと、ウォーホルの絵(こと線画において)は、線が特徴的で、物凄くストロークが長いように見えた(繋ぎ目が見えない綺麗な線)。そして、柔らかい線よりも細くて硬い線が多い印象。これは、画材や技法によるものかもしれない。(後述するように、にじんだ線を描く技法も多用する)

◆生け花

2枚目の絵は紙の上にスクリーンプリントで描かれた手彩色の花である(1枚目は着色前)。ウォーホルの作品の大半は無生物を題材にした静物画である。

よく知られたキャンベルのスープ缶(上3枚目に掲載)から銃やナイフ、十字架等々、作品には身近な日常のイメージが登場し、花というテーマはウォーホルのキャリアの中で何度も取り上げられている。

これらの花の絵は、日本の生け花に関する本(とりわけ、生け花芸術に関する本)から選ばれた図版をもとに制作されている。上記の花の絵はひとつの花のイメージを複数の色のバリエーションで表現したモノとは異なり、それぞれ異なる花のイメージが選択され、10点で一組の版画集となっている。(そのうちの一枚が上掲のひまわりの絵)

ウォーホルの作品には花のモチーフが頻繁に登場し、これらはウォーホル自身が生け花という芸術表現に馴染みがあったことから来ている。ウォーホルが残した資料には生け花に関する本も多く、これらの本から選ばれた図版がウォーホルの花の解釈や描写のもとになった。ウォーホルの日本文化に対する造詣の深さがうかがえる。

◆にじんだ線の技法

また、上記のストロークが長く、硬い線とは対照的に、点線や途切れた線、かすれたような柔らかな線といった表現も随所に見られた。これは「にじんだ線の技法(The blotted line technique)」とよばれる。(※こちらについては写真なし)

最初にトレーシングペーパー(撥水性のある紙)に下絵を描き、この紙に吸水性のある紙を重ねる。そして、万年筆で下絵をなぞるようにインクを垂らしていき、吸水性のある紙を軽く押し当てながらインクの線を写し取っていく。ウォーホルの特徴的な表現のひとつである。

大きな絵になるとこの押し当てる工程を何度もやる。完成品の見た目から推察される以上に手間のかかる工程だ。

ウォーホルは点線やにじんだ線を描くという工程に偶然性を含ませたかったのだと思う。版画のように固定化された線を描く工程を用いると、同じ絵柄を何枚も複製できてしまう。

下絵をなぞるという、絵の大枠を自分の意図でコントロールする「意図性」と吸水性の紙からインクをにじませることによって生じるにじみ方のばらつきを使った、「偶然性」を織り交ぜる技法で、意のままに線を描きつつもこの世界に二枚と存在しない絵をウォーホルは作り上げたのだ。このあたりはマーブリングと共通するところがある(にじんだ線の技法はマーブリングより意図性に寄っている)。一点物を量産する「ファクトリー(工場)」がウォーホルのアトリエである。

◆電気椅子とウォーホルの作品コンセプト

最後の2枚は代表作のひとつである電気椅子。晩年のウォーホルの死を感じさせる作品とともにメッセージが掲げられていた。

「ぼくは死ぬということを信じていない。起こったときにはいないからわからないからだ。死ぬ準備なんかしていないから何も言えない。」

これを見たとき、宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング氏も似たようなことを言っていたことを思い出した。

「(人間の)脳について、部品が壊れた際に機能を止めるコンピューターと見なしている。壊れたコンピューターにとって天国も死後の世界もない。それらは闇を恐れる人のおとぎ話だ。」

ウォーホルとホーキング博士は、人間をひとつの機械(machine)と見なす世界観において通底しているように思える。ウォーホルの描く人間がどこか無機質なのはその現れではないか?

彼は自分の製作所のことを「アトリエ」でもなく、「スタジオ」でもなく、「ファクトリー(工場)」と呼ぶ。彼の描いた絵は人物画も含め、「ファクトリー」から出荷された「製造物」なのかもしれない。死生観についてのコメントにそれがよく現れていた。

作品の話に戻ると、麻にシルクスクリーンで描いた絵なんかは質感にピクセルアート味があっておもしろかった。近くで見るとドットの集合に見えるが、遠くから見ると普通の絵画と変わらない。

このピクセル(≒ドット)からなる「画面」の質感もコンピューターのそれっぽくて、いかにも工場から出荷された製品のようだ。画材によって、自分の世界観・コンセプトをきっちり一本背骨の通ったモノとすることに成功している。

以上、ざくっと感想まとめるとこんな感じ。当方、現代アートどころかアート全般に詳しくないので感覚的なことしかわかりませんが、ちょっとずつ美術のこと勉強して絵を楽しく観れたらな、と思ってます。

ご支援ありがとうございます。また見にきてくださるとうれしいです。頂戴したお金は大切に使わせていただきます。