「本阿弥光悦の大宇宙」を覗いたら・・・

事前の知識なし、先入観なしで「船橋蒔絵硯箱」を見て、美しいと思うだろうか?本阿弥光悦の代表作品で、国宝である。

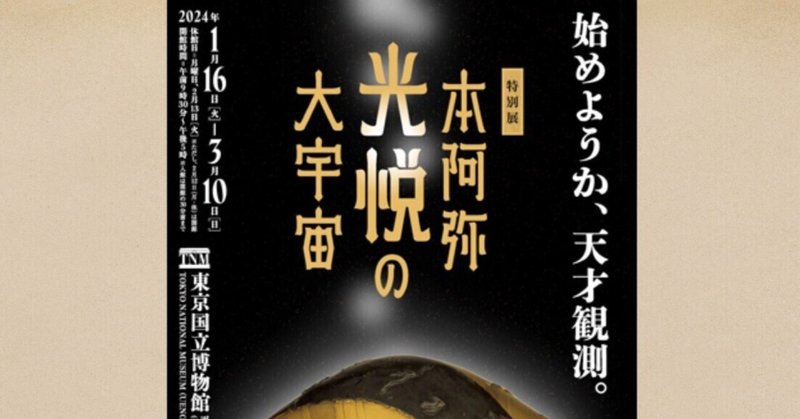

東京上野で開かれている特別展「本阿弥光悦の大宇宙 ”始めようか、天才観測”」の入り口を入ったすぐのところに展示作品1として展示されている、本阿弥光悦の代表作の一つである。金蒔絵の硯箱は、もっこりと盛り上がった胴回りが、焦げ茶色に変質した太い帯状の鉛板で巻かれている。硯箱としては異様な形をしている。長い日本の伝統的な調度工芸品としても類を見ないだろう。よって、硯箱と言われなければ、なんだろうと思うだろう。

展覧会のタイトルが秀逸だ。”大宇宙”ということから、光悦が単なる一つの分野の優れた芸術家ではないことが伝わってくるし、その”宇宙”に散らばる”天体=作品”を作った”天才”を詳しく眺めてみようと、「天体観測」をもじって「天才観測」と洒落てみせた。

刀剣鑑定の家系に育ち、独特の美意識と創造性を発揮して、能書家として、さらには、漆工芸、陶芸にも、歴史に残る作品を生み出した、多才な光悦の姿に迫る大規模な展覧会である。とりわけ、法華経の写経や和歌の絵巻ものなどに見える書の美しさ、個性的な楽茶碗の数々には大いに魅了されるものがある。

東博の特別展紹介文から:

「一生涯へつらい候事至てきらひの人」で「異風者」(『本阿弥行状記』)といわれた光悦が、篤い信仰のもと確固とした精神に裏打ちされた美意識によって作り上げた諸芸の優品の数々は、現代において私たちの目にどのように映るのか。本展を通じて紹介いたします」

今回、光悦のことを少しだけ調べてみて、わかったことの一つは、光悦は、「総合芸術家」と称される人間として、日本の歴史上でも唯一の存在ではないかということだ。

具体的には、刀剣研磨・鑑定(本業)、書家(寛永の三筆)、陶芸家(楽茶碗)、工芸家(刀剣の製作過程における木工や金工・漆工・革細工・染色・貝細工とその技術を展開した螺鈿漆硯箱作成など)。

光悦個人の才能により芸術作品を生み出しただけでなく、鷹峯の芸術村を率いたリーダーであり指導者。琳派の創始者の一人でもある。こうした芸術集団を率いた「アートディレクター」という呼び方をする人もいるようだ。

なお、他に、近現代に「総合芸術家」と称された人に、

イサム・ノグチ:「20世紀の総合芸術家 イサム・ノグチ 彫刻から身体・庭へ」(彫刻、舞台美術、家具デザイン、陶芸など)

ル・コルビジェ:「総合芸術家ル・コルビュジエの誕生―評論家、画家、建築家」

などがいるようだ。

実は、冒頭で述べた「船橋蒔絵硯箱」については、展覧会当日、まじまじと鑑賞したにも関わらず、教養と遊び心が込められたこの作品のカラクリを理解できていなかった。

後日、NHKの番組『歴史探偵:「本阿弥光悦」』を観て、和歌の欠け文字と、代わりに蓋に描き込まれた船の絵と鉛で作られたアーチ状の橋の仕掛けを理解することができたのだった。

さらに、NHKの番組、日曜美術館でも「光悦 愉楽の書」が放送された。これは、その総合芸術家のうちで、「書」にフォーカスして紹介する番組となっていた。光悦は、単なる能書家ではなく、斬新なクリエーターであったということが、さまざまな作品を通して、専門家から語られている。

刀剣、書、銘茶碗、漆工芸それぞれの展覧会で、光悦の作品を目にすることはしばしあった。しかし、おそらく過去に、本阿弥光悦の名前を冠した展覧会は無かったのではないだろうか。そういう意味でも、今回の展覧会は、本阿弥光悦の人と作品の全体像を知る貴重な機会である。

少し調べて次のような興味深い史実もわかった。

明治政府から招聘されて、東大で政治経済や哲学を教える御雇い外国人教師として、弱冠25歳で来日したアーネスト・F・フェノロサ。しかし、すぐに日本美術に傾倒するようになり、美術作品の収集と研究に打ち込むようになった。フェノロサが、日本美術の発掘と再興に果たした偉大な業績は、言及不要だろう。このフェノロサが、

「・・・この派の創始者として、また徳川時代の最大の芸術家として(事実、彼は世界でも最大の芸術家の一人である)、光悦の名誉を回復しておくことは、私がこの著述を試みるにあたって、かねてから念願してきたことである」(「東洋美術史綱」)

と述べていた。そして、今では、俵屋宗達と尾形光琳を創始者とする「琳派」あるいは「光琳派」と呼ばれているこの派を、フェノロサは「光悦派」と呼ぶべきと主張していたことを知った。さらに興味深いことは、フェノロサは、光悦の本領が絵画領域にあったと捉え、「光悦は空間構成に新しい境地を開拓した。・・・今後、研究が進めば、建築家としての才能も明らかになるであろう」とも述べていた。

建築の実績まで辿らなくとも、刀剣の芸術的な装飾や楽茶碗、硯箱などの工芸品などに、その空間構成の斬新さと秀逸さは、顕著に表れているといえるだろう。

フェノロサの「琳派は光悦派と呼ぶべき」という主張、鑑識眼は、今もって実現されていない。

参照文献:「日本の美術9 『光悦と本阿弥流の人々』」(2004年至文堂)

そうこう考えているうちに、本阿弥光悦と権力者の関係という観点も気になりだした。

光悦は時の絶対権力者豊臣秀吉から、刀剣鑑定の実力で認められていた。降って、徳川家康の時代には、警戒されて、都から遠ざけられた(鷹峯の山中に)。これらのエピソードから、思い起こさせられたのは、光悦と利休の対比。どちらも、美術、芸術の世界で傑出した能力を発揮したほぼ同時代(室町時代後期)の人物だ。しかし、利休(1522年ー1591年)は、時の最高権力者秀吉との対決を敢えて辞さずに、自らの芸術芸道への信念を貫いたことで命を失った。

一方、光悦(1558年ー1637年)は、時の最高権力(秀吉、家康)との対決を指向せず、日蓮宗への熱心な信仰を守って、政治から距離を置いた。そのことで、命を存(ながら)え、芸術芸道に励むことができた。

さらに一方では、「一生涯へつらい候事至てきらひの人」(『本阿弥行状記』)であった光悦が、もし、利休と時代を入れ替わって産まれていて、秀吉と同時代を生きていたら、一体どうなっていただろうと思わずにはいられない。

人となりについては、光悦という天才を育てた母妙秀(みょうしゅう)の存在が大きかったという解釈が、前述のNHKの番組『歴史探偵:「本阿弥光悦」』で紹介されていた。

”妙秀は、ちょっと子供が良いことをするとものすごく喜んで褒めてくれる。悪いことをした時にはみんなの前では絶対叱らない。陰に呼んで優しく諭す。諭した後に抱きしめる。”

時代によって変わらない子育ての極意を実践していた。その子育て、教育があったからこそ、独創的な天才芸術家光悦が生まれたということだろうか。

また、本阿弥光悦や母妙秀の姿は、吉川英治「宮本武蔵(全八巻)」(講談社文庫)の中で、生き生きと描かれていたことがおぼろげながら思い出される。おすすめである。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?