コロナ禍に今一度「仕事」について考える (1)クソどうでもいい仕事の増殖

新型コロナの影響で、テレワークやZoom会議などが期せずしておおはやりです。いろんな取り組みが各分野で提案されていてもちっとも変わらなかった日本人の働き方ですが、このコロナによりあっという間に大きく変化してしまいました。

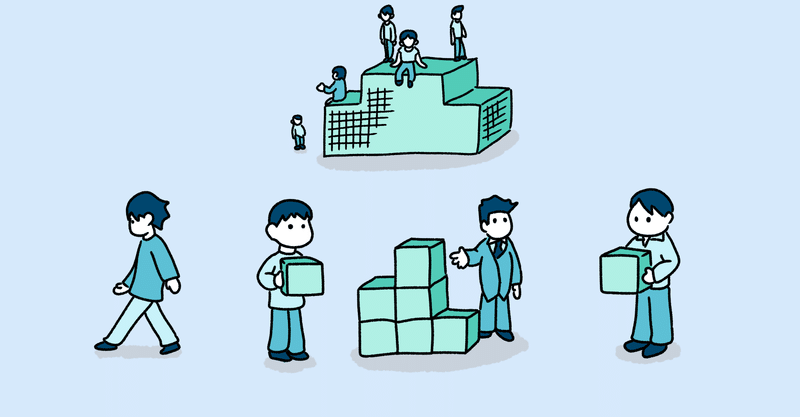

エッセンシャルワーカーと言われ、コロナ禍においてその重要な役割を再認識された職業もあれば、「不要不急」だとされて、その存在意義すら疑われる可哀そうな(!)職業もあります。また多くの人は、会議なんかしなくても仕事が進むことを実感し、今までどれだけ無駄なカイギと言われる儀式を行ってきたか痛感したでしょう。あるいは、テレワークの習慣化によって、いなくても全く差し支えないのない「中間管理職」が大量にあぶりだされたかもしれません。

「仕事」そのものの形がいま大きく変化しているわけです。そういう今こそ本質的な「仕事」の意味、そして効用、また働く人の意識について、いま一度考えてみることは面白いのではないでしょうか?しかも過去をほじくるのではなく、現在そして未来の視点からです。

ここに一冊の本があります。デヴィッド・グレーバーが書いた「ブル̪̪シット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論」という本です。この著者は、「負債論」(辞書みたいにめちゃ厚い本!)で一世を風靡した、人類学者にしてアナキストという変わった人です。

現在の私たちの「仕事」というものの本質を見る上で、この本は新たな視点を提供してくれます。まずは、それを利用して話を進めていきましょう。

1.ブルシット・ジョブ現象

彼の言う「ブルシット・ジョブ」とは、次の通りです。

ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている。

もう少し分かりやすく言いましょう。「世の中に意味のある貢献をしておらず、明日その仕事がなくなってもだれ一人困ることはない」仕事です。この本の日本語タイトル「クソどうでもいい仕事」という訳が意外にも(!)ピッタリくるニュアンスです。

アンケート調査によると、自分がそういう必要でないブルシット・ジョブをしていると答えた人が、英国で労働者の37%、オランダで40%いたといいます。

ここでまずはっきりさせておく必要があるのは、いわゆるブルシット・ジョブはシット・ジョブ(クソ仕事)とは違うということです。一般的にシット・ジョブと言われる仕事は、体をはって働き、確実に社会の役にたっているにも関わらず、その報酬はわりに合わない仕事、例えば清掃活動であったり、工事現場の日雇いであったり、いずれもブルシット・ジョブとは正反対の仕事です。ブルシット・ジョブはいわゆるホワイトカラーの仕事なのです。

もうひとつ、注意しないといけないのは、ブルシット・ジョブは公務員に多く見られる無駄仕事のように見られがちだが、それよりも現代の大企業のほうに大量に蔓延しているという点です。公務員であれば、残念ながら当たり前すぎてあまり驚かないでしょう。資本主義のもと情け容赦ない効率化が進んでいるはずの企業になぜこのようなブルシット・ジョブが増殖しているのか、これが最大の謎であり、これから検討していくポイントなのです。

2.ブルシット・ジョブの例

グレーバーはブルシット・ジョブの例として次のような5類型を挙げています。

(1)取り巻きの仕事

だれかを偉そうにみせたり、だれかに偉そうな気分を味わわせるたという、ただそれだけのために存在している仕事。例:一日に一回しかならない電話の受付嬢。ドアマン。まったく仕事らしい仕事のない秘書。上司が忙しいように見せるために雇う仕事のない中間管理職。

(2)脅し屋の仕事

雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素をもち、そのことに意味が感じられない仕事。例:コールセンター(必要でないものを売りつけたり、保険の勧誘をしたり、おとり商法で騙したり・・)。ステルスマーケティングもこの類か。

(3)尻ぬぐいの仕事

組織のなかの存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事。例:ソフトウェアのバグの修復だけするプログラマー。目上の人の不注意による損害を原状復帰する仕事。

(4)書類穴埋め人の仕事

組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事。例:お客様へのヒアリングをして使われない報告書をまとめる仕事。役所や企業の不祥事のあとに必ずつくられる事実調査委員会の仕事。各種「報告書」つくりや社内報などの編集もこの類か。

(5)タスクマスターの仕事

他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブをつくりだす仕事。例:いわゆる部下の仕事を割り当て、監視するだけの中間管理職。「戦略的・・リーダー」などどわけの分からないポジションにつく人とその相手をしなくてはならなくなった人。

・・・・(2)に続く