コロナ禍に今一度「仕事」について考える (2)日本で今なぜ無意味な雇用が増えるのか?

ブルシット・ジョブ(=クソどうでもいい仕事、無意味な仕事で報酬をもらえる仕事)が近年大幅に増加しているのはなぜか?

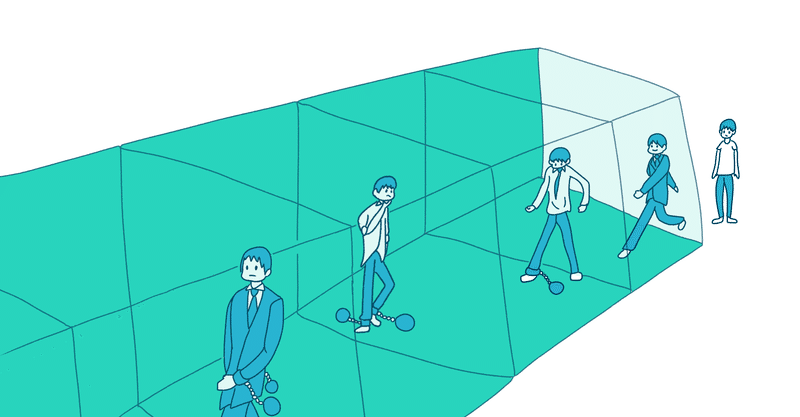

これを考えるにあたり、まずブルシット・ジョブの増加が次の二つの種類があることが前提となります。かつて有用だった雇用がブルシット・ジョブ化したものと、新たに生み出されたブルシット・ジョブです。その両方が相俟って全世界で、自らの仕事をブルシット・ジョブだと言う労働者の割合が急速に増大しているのです。

この現象は、大きく二つの問題を引き起こします。一つは社会問題です。何もしないでも報酬がもらえる社会というものは我々の常識から想定できなかったし、それが社会システムにどういう影響を今後与えるのか不明です。少なくとも資本主義、そして市場経済の理論そのものを揺るがす事態であることは間違いありません。もう一つの深刻な問題は、自分の仕事がだれの役にも立っていない全く意味のない仕事だと思いながら仕事を続けることで感じる空虚さや憂鬱、惨めさなどの精神的な影響です。さらに組織として、意義も目的をもたないことで生じる職場内の人間関係の悪化、そしてパワーハラスメントなどの無意味な権力誇示などの腐った組織の問題です。

ここからは、グレーバーの著作を離れ、日本の状況を考えていきたいと思います。日本のブルシット・ジョブについては次の3つの分野でそれぞれ違った形で増殖しているように思えます。それは、公共分野、大企業、中小企業の3分野です。

1)公共分野のブルシット・ジョブ

公共分野での不効率性はいまに始まったものでなく、今までも常識的に語られてきました。先日、コロナの影響による全国民への10万円の特別給付金の支払いが全市町村で行われました。この作業にたいへんな時間がかかったことにみんな不平を言っていましたが、もっとも驚いたのは、オンラインで申請させながら、結局すべて手作業で行っていた自治体があったというニュースでした。IT化、システム化というのは効率化を進めているようで、今までなかった余計な仕事も同時に創出しています。お役所に行くと、いろいろな申請や書類の交付も機械化が進んでいるようですが、まったく人が減っていないと思いませんか?

雇用を減らすという大きな目標がない限り、またそれを実行しない限り、実質的な効率化はできないのです。菅内閣で、デジタル庁なる新官庁を立ち上げるとの話だが、またまたブルシット・ジョブの創出を加速していくことは間違いありません。

人口がこれだけ減少する中、予算の減らない公共分野は、間違いなく私たちの知らないところでブルシット・ジョブが繁殖しており、また今後も増加していくことは容易に想像できます。

では、大企業においてはどうでしょうか? 基本的に日本の大企業はそれ自体がヒエラルキーなので、より大きな組織を常に求めていて、余剰人員を集めてしまう傾向にあります。企業の上層部は、より利益をあげて株主へ貢献するために効率化をはかるより、自分たちの組織の安泰を望みます。昨今、株主に対する経営を志向する企業も増えてきましたがまだまだ伝統的な企業文化は健在です。

2)大企業のブルシット・ジョブ

大企業における顕著な例として、管理の強化のための中間管理職の増大です。組織が大きくなればなるほど、管理者をさらに管理する管理者が必要になり、また更にその管理者を管理する者・・・ときりがなく加速度的に中管理職が増殖します。さらに各部署のデータの取りまとめ、分析、アンケートにヒアリング、部署どうしの調整、バッティングの回避、業績の評価方法・・・等々。限りなく内向きの仕事が増大し、新しい組織も作られ、またさらに管理者が増える。それにともないブルシット・ジョブが量産されていくわけです。

そもそも日本の大企業では、「窓際族」という有名な(!)ブルシット・ジョブがありましたし、メンツのために付けている秘書のみなさんのいかに多いことか!このように大企業はブルシット・ジョブの宝庫なのです。

さらに、ここ10年くらいの大きな変化としては、コンプライアンスの強化により、様々なブルシット・ジョブが新たに生み出されました。ほとんどの企業は社内に「コンプライアンス室」などの組織を新設しています。しかし、その仕事がかなりブルシットであることは想像できますが、もっと可哀そうなのは、そこの室員が社員全員から嫌われることです(!)。

「コンプライアンス」は間違いなく一大産業化しており、社外取締役、顧問弁護士、またその人たちとのコミュニケーションやお相手の手配、新たなシステム投資、全社の管理強化、云々。膨大なブルシット・ジョブの創出源となっているのです。

3)中小企業のブルシット・ジョブ

中小企業の場合は、べつの問題があります。それは雇用の維持の問題です。元アナリストのデービッド・アトキンソン氏が指摘しているように、日本の生産性の低迷の原因は、中小企業の多さにあるという指摘はまったく同感です。

本来、社会の変化によって、企業も自ら変革するか、新旧入れ替わらなくてはなりません。これはどんな世界でも起きていることです。しかしながら、日本政府は1960年代より中小企業振興を開始し、その後も大きな変化や危機があるごとに中小企業、そして雇用の維持を掲げた支援策を打ち出してきました。

その結果、多くの中小企業が生き残り、一部はゾンビとなって従業員を抱えたまま今も存在しています。社会政策としての「雇用の維持、創出」というのは、保守層も革新層もすべての政治家が掲げているため、これはとうてい否定できるものではありません。従い、当然のように雇用維持政策を声高らかに謳うのです。

しかし、雇用は維持できても、それが本当に意味がりやりがいのある仕事なのでしょうか? 自然に考えれば、存続の危うい企業ですから、仕事も社会の変化にマッチしているとは考えにくいわけで、ブルシット・ジョブである可能性は高いのです。ここにおいてもブルシット・ジョブが増えていくことになります。そして、アトキンソン氏の言う生産性低迷の大きな理由がこのブルシット・ジョブの増加にあるのです。