失敗作はない|瀬尾拡史さん(「失敗作ミュージアム」インタビュー)

デジタルハリウッド大学×面白法人カヤックpresents「失敗作ミュージアム」との連動企画!DHU公式noteでは、ミュージアムに展示された「失敗作」にまつわる在学生・卒業生のインタビューを連載でお届けします。

失敗作ミュージアムについてはこちら↓

インタビュー第1弾は、デジタルハリウッド大学大学院特任准教授、医師でサイエンスCGクリエーターの瀬尾拡史(せお ひろふみ)さんです。

東京大学医学部在学中にデジタルハリウッド(社会人向け専門スクール)で3DCGを学び、医療CGの分野で数々の革新的な「作品」を生み出してきた瀬尾さんに、「失敗作なし」の真意について伺いました。

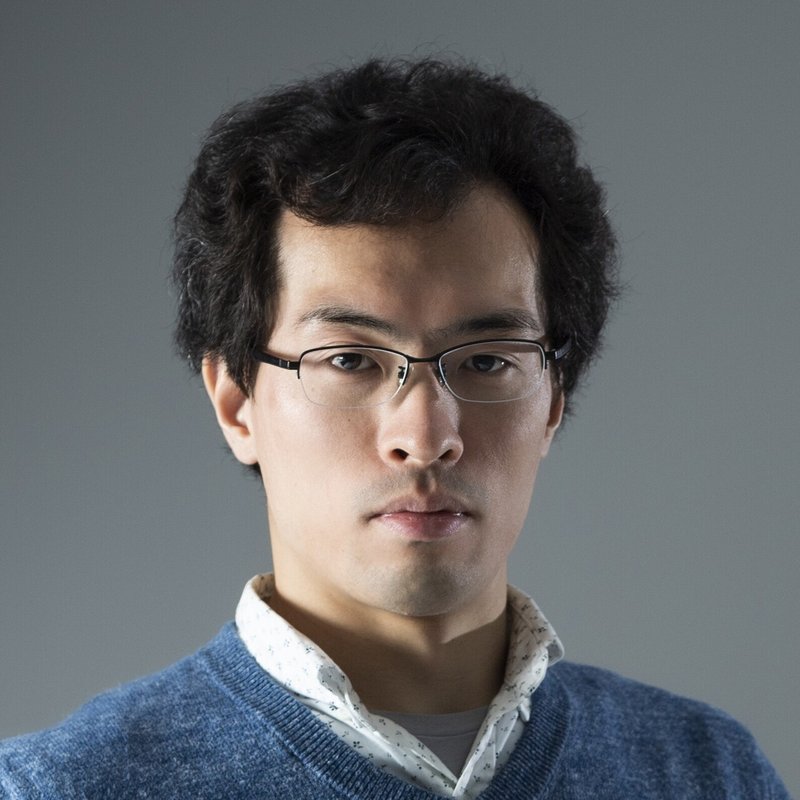

瀬尾 拡史(せお ひろふみ)

株式会社サイアメント代表取締役社長/デジタルハリウッド大学大学院特任准教授。東京大学医学部医学科卒。東京大学在学中、デジタルハリウッドへのダブルスクールで3DCGの基礎を習得。

現在は「サイエンスを、正しく、楽しく。」を合言葉に、株式会社サイアメントにて医療CGプロデューサーとして活動。3DCGの医療現場での活用を目指し、医療3DCG映像及び医療3DCGソフトウェアの研究・開発・制作に取り組んでいる。

CG関連の受賞歴も多数。2015年 SIGGRAPH Computer Animation FestivalにてBEST VISUALIZATION OR SIMULATION受賞。2016年 ノーベル生理学・医学賞受賞の大隅良典先生のノーベル賞受賞レクチャー用3DCG映像(Working Model of early step of autophagy induction)を制作し、スウェーデン ストックホルムの受賞会場にて上映される。2019年8月 情報処理推進機構「未踏アドバンスト」事業本採択。2021年5月 EpicGames MegaGrants受賞。

——失敗作ミュージアムへの参加についてご依頼を差し上げた際、返信文面に「失敗作はありません」と明確に書かれていたのを拝見して、内心ドキッとさせられました。

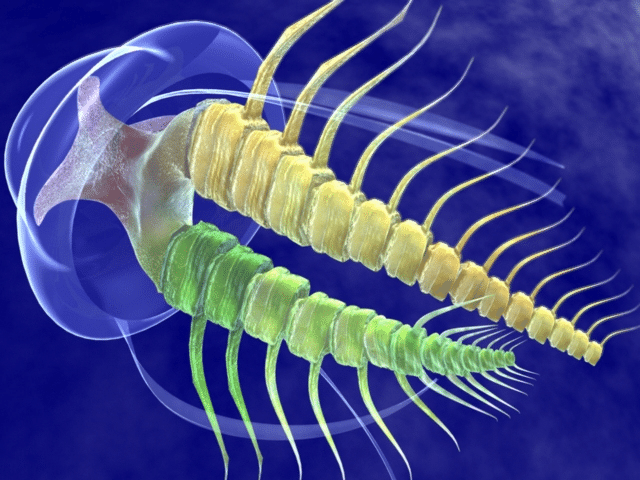

画像①は「この世に存在しない何かを作れ」という静止画課題で、デジタルハリウッドで最初に作った3DCG画像です。細胞膜表面を構成しているリン脂質をモチーフに作りました。

デジタルハリウッドに学生として通っていた時は、「ここで優秀作品に選ばれなかったら自分には才能が全くないということだ」という気持ちで学んでました。

▲画像① デジタルハリウッドで最初の課題として制作した3D画像(2006年)

デジタルハリウッドを修了後、大学3年の時(2007年)に裁判員制度での3DCGの利用を最高検察庁に提案し、2009年の裁判員裁判第1号事件の証拠画像として3DCG画像を制作しました。結果的に東京大学総長賞および総長大賞を受賞したのですが、これもまさしく失敗が許されない類のCGです。

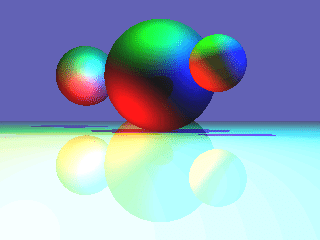

「初期衝動溢れる駆け出し作品」という範疇では、中学2年の時に人生で最初に作った3DCG画像があります(画像②)。学校のパソコン部でC言語とインラインアセンブラを用いて、先輩に教わりながら作りました。

▲画像② 人生で初めて作った3DCG画像(1999年)

当時はUnityもUnreal Engineもない中で、FM TOWNS[日本初のCD-ROMドライブ搭載型マルチメディアパソコン]でレイトレーシングのアルゴリズムを実装し(と言っても参考書のほぼ写経ですが…)、320×240の画像として作ったものです。一応、鏡面反射や3つの点光源などが入っています。

ただ、これも失敗作とは言えません。当時のPC環境で、ゲームエンジンの基礎の基礎を作ったのと同じことですので。

——最高検察庁やノーベル賞受賞者がクライアントともなると失敗は許されない、というのは頭では理解できるのですが、瀬尾さんが中学生から今に至るまで一貫して、非常に高いプロ意識やこだわりを持って仕事をされている背景にはどのような考えがあるのでしょうか。

医学部生のときから、「ごく小さな失敗なら何とかなるかもしれないが、君の失敗1つで患者さんが亡くなる可能性は大いにある」ということを何度も学んできたこともかなり影響していると思います。

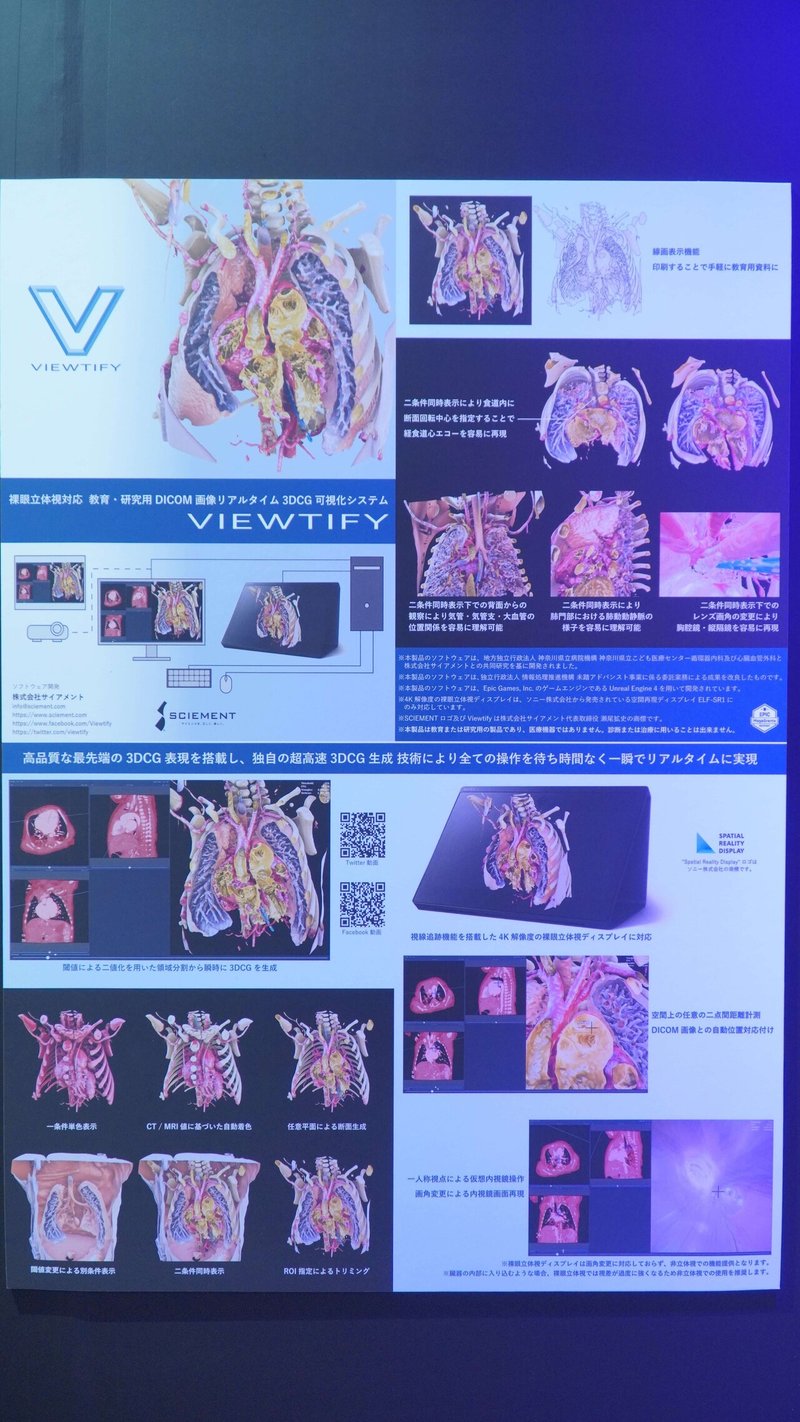

最近の私の活動はCG映像制作よりもリアルタイムCGの開発がメインになってきており、Unreal Engineを用いた「Viewtify®︎」というソフトウェアを今回「現在作」としてミュージアムに展示させていただきました。

▲Viewtify®︎(裸眼⽴体視対応の教育・研究⽤DICOM画像リアルタイム3DCG可視化システム)

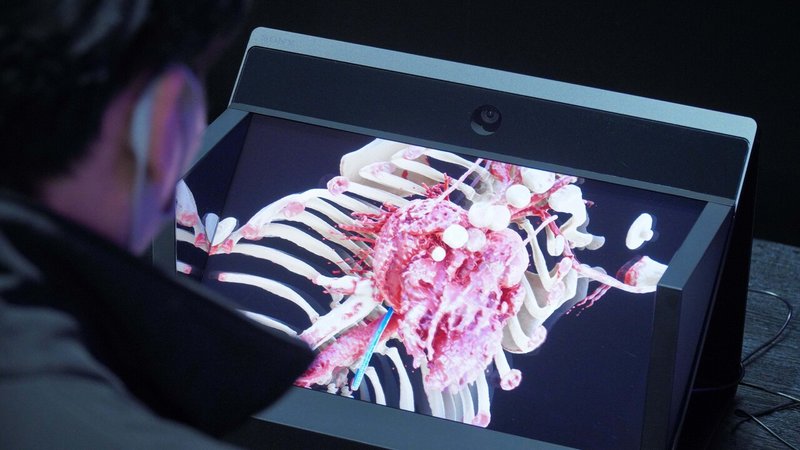

医療現場で撮影されるCT画像やMRI画像をUnreal Engine上で読み込み、Unreal Engineならではの高品質なレンダリングを用いて、人体内部の骨や臓器などの3DCGをリアルタイムに生成するソフトウェアです。

DICOMというのはJPEG、PNGのような画像形式の1つで、医用画像の国際標準規格です。2020年秋にソニーから発売された4K解像度の裸眼立体視ディスプレイにも対応し、骨や臓器が本当に目の前にあるような感覚で3DCGを提示することが出来ます。

▲Viewtifyは、2021年12月に行われたSIGGRAPH Asia 2021でもデモ展示された

3DCGの生成にはGPUをフル活用しており、GPU演算とUnreal Engineを連携させるためにUnreal Engineそのものの機能追加やバグ修正も独自に行いました。これはUnreal Engine 4.26、4.27で正式採用されています。

この自作のソフトウェア「Viewtify」を用いて、小児の心室中隔欠損症という先天性心疾患(生まれつき心臓や心臓周囲の血管に異常がある病気の総称)の位置の分類をCT画像から行えることを自分の博士論文として示しました。CG + 裸眼立体視が新しい診断方法の1つになり得ることを示したことになります。

ちなみにリアルタイムCGの開発という点でいうと、6年以上前に私がUnreal Engineを初めて触った日の画面を記念に取ってあります。Unreal Engineの既存のテンプレートに既存の心臓CGデータを置いてみただけですが、これも失敗では全くありません。

初めてのアンリアル・エンジンwww

— 瀬尾 拡史 Hirofumi Seo, M.D., Ph.D. (@HirofumiSeo) June 16, 2015

My very first Unreal Engine. pic.twitter.com/vEzodrSygR

▲初めてのアンリアル・エンジンwww(2015年)

——では最後に、当ミュージアムをご覧いただいた高校生・受験生のみなさんにメッセージをお願いします!

「この人がいま持っている最大限の力を発揮しようと努力したかどうか」は、プロの先輩方であれば作品を見ればすぐにわかってしまいます。

もちろん、上手いか、下手か、も評価指標の1つではありますが、「本気で取り組んだかどうか」のほうがずっと大事で、誤魔化そうとしても見抜かれます。「色々下手なところもあるけれども、この人は本気でこの作品を作っている」と思えば、先輩方は自然と真剣なアドバイスやフィードバックをし始めます。

いまはネットの世界で発表の場は自由に誰にでも与えられています。ぜひ皆さんも、本気で作品をどんどん作り、公開して、多くの方からフィードバックを頂いて前に前に進んで頂ければと思います。本気で作ったものであれば、失敗でも全く問題ありません。

——瀬尾さん、ありがとうございました!

*

デジタルハリウッド大学では、3DCG映像制作やリアルタイムグラフィックス開発など、デジタル分野の専門スキルを幅広く学ぶことができます。詳しく知りたい!という方は公式Webサイトをぜひご覧ください。

▼デジタルハリウッド大学

https://www.dhw.ac.jp/feature/lecture

▼デジタルハリウッド校友会(卒業生インタビュー)

https://dhaa.jp/interview

▼失敗作ミュージアム

https://www.dhw.ac.jp/p/shippai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?