ヨハネス・ヴィルヘルム・イェンセン「虫」翻訳【未邦訳作品】

著者紹介

[生] 1873年.1.20 ヒンメルラン, ファルセ [没]1950.11.25 コペンハーゲン

デンマークの小説家、詩人、随筆家。1944年ノーベル文学賞受賞。大学では薬学を学んだが、G.ブランデスの影響で文学に進んだ。『ヒンメルラン短編集』Himmerlandsfolk(第3巻,1898)でデビュー、大胆な筆致とおおらかな精神で20世紀文学の旗手となった。『王の没落』Kongens Fald(1901)、『マダム・ドラ』Madame d'Ora(04)、『車』Hjulet(05)『エキゾチックな物語』Exotiske Noveller(07〜09)などを経て、『氷河』Bræen(08)から『コロンブス』Christofer Columbus(22)までの人類の歩みを色彩豊かにたどった6巻に及ぶ連作で世界的名声を得た。これはのちに『長い旅』Den Lange Rejse(3巻, 22〜24)として再編された。ほかに短編と随筆を織り交ぜた『神話』Myter(07〜44)がある。

虫

私はセビリアに住んでいた。床が中央に向かって次第に窪んでいく地下の部屋だ。ここには下水溝に通じている蓋がある。開ければ灰色の蚊の大群が上ってくるため、私はたった一度しか開けなかった。小さな虎斑の本物の蚊だ。セビリアの地下に巣食うその神秘の口は湿っている。処女のように空腹で荒々しかった。まだ血を味わったことがなかったのである。不良のおてんば娘のように痩せこけて熱風に歌を響かせていた。まるで飛行する極小のオルゴールといったところだ。そのかぼそい音があまりに近くで聞こえると私は暴れたり飛び跳ねたりするようになっていた。蓋はきちんと塞げるようなものではなく、おまけに昼のあいだずっと扉から蚊の群れが入ってくるのだ。私の部屋には窓がない。明かりが必要になれば庭に面した扉を開けるほかなかった。昼は蚊もそんなにひどくはなくて、壁に静かに休んでいる。近くに寄って行き、繊細な声を上げたり風を立てたりすることで飢餓を露わにする様を見ることができた。長いあいだ口からは剥き出しの針が突き出ている。何匹かは帽子飾りの羽根のように触手を頭につけていた。お嬢様というやつだ。麻痺しているかのように壁にとまっている。血に飢えているのだが、光に耐えることができないのだ。

日も暮れてステアリンの蝋燭に火を灯すと、すぐに蚊は羽音を鳴らし、自らの天命を成就しようとしはじめる。華奢な歌声は熱狂的な運命論のように鳴り響いた——ただ一度だけでいいのです、この生涯において血に酔わなければ死んではならないの。いわば死が近づいてたとしても、たとえまた自らはそうでなくても、蚊は途轍もない迫力と比類のない活発さを表していた——血を飲みたいの、生を賭けるに値するほどに。私はたえず部屋の傾斜を上ったり下ったりして、頭を揺さぶり、煙草を燻らせ、両手で蚊が来るのを跳ねのけねばならなかった。じっとしているとすぐに奴らは私を餌にして食事会を催すからである。

安心して寝るために如才なく寝台にガーゼでできた蚊帳を張る。足のところはリングで留めた。夜のあいだずいぶんと蚊から守ってくれたものだ。けれども奴らだけが悩みの種ではない。壁には裂け目や穴がいくつも空いていて数えきれないほどの南京虫が宿っている。いままで出会ったなかで最も巨大で悪臭のする個体もいた。私はさまざまな土地で南京虫を見てきたが、スペインほどこいつらがのさばっているところはない。大きな図体で鈍い虫だが、刺すのさえも面倒そうなのだ。どれもそれぞれが安酒や貧民たちの世界のごとき臭気を発している。昼のあいだはその顔を見ることはできないが、夜の暗闇のなかでこいつらは近づいてきて血を啜るのだ。引き換えにいやらしい燃えたぎるような毒を注入してくる。おお、あたかも肌のうちに悪臭を散布されたかのように。カビの生えたパン、もしくは寝台の温もりの臭い、まるで熱い火酒が血管を流れているのだ! 刺されたときはいつも吐き気にむせかえるせいで目を覚まし、慄きのあまり震えてしまう。しかし街路よりは寝台のほうがマシなので、私はこの新たなるものとの戦いを受け入れた——最も近くの南京虫よ、前へ出てこい。この不潔な毒の免疫をもちうるはずだ。それまで十分に何度でも刺されてやればいいのである。

私はあまり在宅してはいなかった。しかしながら家にいるときは孤独に歩きまわり部屋に棲みついた虫たちと格闘していた。そんなある日に思いついたことがある。寝台を壁から押して離すようにしていた。そして暮れ方に掃除をした。煙草の灰で汚れた四本のすべての足に巻きつけた分厚いリングの上から。そのときまるで孤島に暮らすことができるかのような喜びを覚えた。けれど南京虫が天井を這って寝台の上にまでやってくると、愉快そうに私に向かってバタバタと落ちてくるのだ。つまりこの思いつきは大した気晴らしにはならなかったのである。時とともに私は一定の間隔で起きるようになっていた。こいつらが噛んでくるとき、寝ぼけながら明かりを点けて殺すのに慣れたのだ。じっくり正確に沢山の南京虫を殺した。ここに住み続けるならば、最後の一匹まで根絶するのは疑いようのないことである。起き抜けに蜜でできた蝋燭を手にして寝台に座っていると、ときどき一匹の巨大なゴキブリが視界に入ってきた。石造りの床を這って壁に体をこすりつけながら上っていくと、まるで茶色い光の帯のように暗闇のなかへ消えて行った。茸のようなかたちをした扉の柱下には青灰色の大きなワラジムシが何匹も座っていたり、なにか悩みながらタイルをぶらついていたりするのを見るのが常だった。地味な生き物なのである。触手にばかり夢中になり、運きまわる毒の貯蔵庫のようにはまったく見えない。こいつらは湿り気のある小道をタイルに残した。あたかも子供がペストを患って汗をかいているようだ。そうしてできた道を辿っている。しかしながら私はワラジムシにもゴキブリにもなんら文句もなかった。発酵と腐敗のあいだで自らの生を漫然と消費しているのだ。ほんとうの寄生虫ではない。腐った静かな生活を尊重して決して待ち伏せしてつけ狙うなんてことはしなかった。

むしろ毎晩のように私はともに暮らす虫たちを徹底的に調べた。私の体は直にこいつらがやってくる栄光に浴していたのである。そしてあっさりと殺した。けれど毎日新しい奴がやってくるのだ。グアダキビール川の向かいの通りの貧民外に住んでいた。家父たちの大多数は薄暗いミチバチの巣箱に住む石炭運搬夫だ。隣人たちがみんなそうするように、私が埠頭の熱い石塊に座っているとき、注意深く観察すれば、いかにしてシラミが居住地へと近づいてくるのか見ることができた。宿主を変えることを大変に好んでいるのである。何匹かは真っ黒く、まるで長旅の後のようで男たちから出てきた。何匹かはお馴染みの白っぽい色をしている処女のシラミだ。ある種の愛に満ちた気分に浸りながら、私はこいつらを圧殺した。

蚊は最も邪悪な敵である。蚊帳は完全な防御策ではない。痒いできものだらけができた。七月のセビリアは煉瓦工場のように熱い。夜でさえそうなのだから、私の苦痛をやわらげてはくれないのである。四肢に潜んでいるあらゆる虫たちに慄然として——ある日5インチくらいの長大なムカデが庭に面した壁のいくつかの石材のあいだにその多肢を絡ませているのを見てしまったのだ——絶えず注意を払っていたせいで、もはや普通には眠ることができなかった。浴室みたいに高温多湿の茹だるような地下の暗闇に横たわっていると、眠りかけた意識が壮大な物語を思い描くのに耽っていく。さまざまな虫たちが部屋中に溢れかえり、音楽を奏でては悪臭を広める無秩序に包まれ、蚊帳はまるで魔法の指輪で破られるかのようだった。ときどき幻想が肥大化するような気分になって睡眠を妨げた。幻想は稲妻のように轟くのだ。世界が完全に崩壊していく! あるいは蠢くような大きな音で目を覚ました。巨大な生き物が巣で寝返りを打ったのか——あまりに巨躯であるため世界中をけむくじゅらにして荒々しい鼻息で満たしているかのようである。またあるときには私自身が蚊であり、数百匹の象たちが蚊帳を抜けて飛んできて、長い鼻で私を狙ってくるのだ。果てしない奇妙な幻影が私のまわりに積み上がっていく。健全なものごとを行うこと、蚊帳を整理すること、明かりを灯すことに慣れた。この理性的な行動は特異な仕方で不思議な幻影と混ざり合うのである。ある夜に蚊帳が頭へ落ちてきて蚊が潜り抜けて刺せるようになったことがあった。顔に刺されるのを手の甲で防いだ。刺されたら、ただ指先を中空に游がせるだけだ。次の日に浮腫んでしまなわないように。火のなかに焚べられるかのように消えてしまわないように。眠っているあいだに蚊帳の下に蚊が入ってきているのが聞こえた。そいつの音が迫ってきたので、私は眠りながらも蚊の無遠慮な印象を強く覚えた。私はあたりまえのようにその蚊が名乗っているように思われたのだ。ツゥレという名だ。

ツゥレ——彼女が私の額に着いた瞬間にその名を知った。虎斑の空虚なはらわたに首から毒針が突き出ている! ツゥレが侵入してきたのは死にたいから、いまどうしても栄養を摂らなけれならないからだ。ツゥレ、おお、長いこと蚊帳の外で処女の渇望をもってあてもなくぶらつき、君は虚ろな体内で小さな歌を歌っていた。いま君は……私はもの凄く大きな手をゆっくりと彼女に覆い被せる。次の瞬間、彼女を押し潰す。もう彼女はただ濡れたシミとして額に残っているのみだ。

このように終わりなき闘争と物語を思い描いて夜は過ぎていく。私は追跡者を発見するという素晴らしい達成を果たした。眠っているあいださえ観察することのできる冒険者の能力だ。ある夜とうとつにはっきりと目を覚ました。刺されたからではない。南京虫が近くにいるだろうということをこのような仕方で知ったのだ。眠りながら南京虫が呼吸しているのを嗅いだのである。この世のものでない夢見心地でこの臭いはまるで大都市の貧民街の風の息吹のようだった。荒廃した営造物や火酒の製造工場が飛行船に乗って高く雲へと飛び上がってくるのである。脇腹のほうの蚊帳を叩き、蜜でできた蝋燭に火をつけ、ちょうど顔のまえを照らすと、真正面に大きな赤い南京虫が壁を這っているのではないか! 蝋燭の火をそいつに浴びせた……

必要に応じて私は蝋燭をつけたものだ。鋏のような蝋燭で虫を捕まえ、指のあいだで燃えているのを回転させて、虫が破裂して、醜悪な臭いのするかぼそい雲を立てながら爆発するまで続けた。

そんな婆さんを蝋燭で素早く捕えられるよう、蚊をなかに入れずに、ある夜のこと枕下に蝋燭をしのばせておいていた。使おうというときには温められて蜜でできた蝋燭はやわらかくなっている。もぎとるせいで蝋燭はひしゃげて爪の下で燐が燃え立ってしまうのだ! アブに刺された馬のようにまわりの暗闇を殴りつける。そのために貧相な蚊帳には破れ目ができた。なんて荒々しく怒りに任せた腕を伸ばしたことだろう……明かりをつけて破れたところを見てみた。鉄壁の城砦は廃墟になってしまった……寝台で膝を折り、目を閉じて短く稲妻のような祈りを悪虫たちに捧げた。

それから蚊帳という名の絶望的なボロくずを纏うことになった。まさしくそうなのだ。こんなことで意地の悪い忍耐に苦しんだ。もはやこの闘争に参加したくはない。去らば、遠慮なく刺していくがいい、蚊よ、南京虫よ、ごろつきたちよ。私はいま寝たいのだ!

蚊は野晒しになった寝台のまわりで歌っている。墓穴のように暗い地下室は煮立った薬罐のようにピーピーと鳴っている。ときおり快適そのものというふうに蚊が私の顔に下りてくる。華奢な羽音がとつぜん円錐状の声に膨らんでいく——編み物をする女のような華奢な虫の肢が肌に感じられた。隠れなかった。反応もしたくなかった。貪欲な虫の叢雲に頭を包囲されていた。喉の渇ききった小さな飛行する虫たちの管弦楽団だ。煮えたぎる暑さの闇夜、浴室のように蒸気が立ち込んでいるなかで、私は本当に眠りに落ちたのである。

翌朝、熱っぽい汗だらけの状態で目を覚ました。燃えるような小さなぶつぶつが顔中を覆っている。私は片目で鏡を見たのだが、なにを考えるべきなのか分からなかった——もう片目は完全に閉じられている。けれどもよく眠れたのだ。片目のまま歩きまわって蚊を指先で何匹も殺した。血を飲みすぎたせいで疲れきり、馬鹿になって壁に止まっている。どいつも死んだあとには新鮮な大きな血のシミを残した。何匹かは壁にまで辿り着けないのもいて床にいた。血でぱんぱんなのである。奴らはみんな俺からほんの少しの血を抜きとっていったのだ、きちんと測ってな!

静かだ……なにがこんなにも蒸気が立ちのぼるように地下室を煮立てているのだろうか? なんという空っぽの挽臼か。自らを熱く挽き、焼き尽くしては傷つける。そして孤独で切ない歌を歌う……数千もの虫の歌とはどのようなものか? それは下水溝に通じる蓋から上ってくる蚊のものである。

底本『神話と狩猟』 ユーリア・コッペル(1876-1937)独訳

訳者解説&感想

イェンセンはデンマークの国民作家である。著者紹介にもあるように1944年にノーベル文学賞を受賞している。受賞理由は以下のとおりである。

広い視野の知的好奇心と大胆で新鮮な創造的スタイルに結びつけられた、彼の詩的想像力の類稀なる強さと豊かさに対して

しかし日本での知名度は高くはなく、邦訳は以下の2点しか存在しない。

『ヒンマーラン短編集」竹内孝次訳、ノーベル賞文学全集2・主婦の友社

『王の没落』長島要一訳、岩波文庫、2021年4月

当然「虫」は未邦訳であり、また底本にもあるとおりドイツ語からの重訳である。作品集の原題は„Myter og Jagter”だ。訳すなら『神話と狩猟』といったところだろう。原書は1907年、ユーリア・コッペル訳はフィッシャー出版社から1910年に刊行されている。神話と狩猟というタイトルのように幻想性を帯びた雰囲気のなかで血みどろの争いが描かれているのはこの作品からも窺えるだろう。蚊のことを神秘と呼び直したり、語り手が蚊に変身するような幻影を見たり、あるいは虫を殺す描写に現れている。重訳ではあるものの、ある連関を翻訳のなかで見出したので、そのことを記しておこう。

まだ血を吸ったことのない蚊が処女に喩えられているが、そこから「不良のおてんば娘」「お嬢様」と続く。蚊は昼間は動かないが、夜になると語り手の寝床に侵入を試みる。つまり夜這いだ。この比喩の連関は現在では読むにたえないものだろうが、一方でこの時代において女性の性欲を大っぴらに表現している点に関しては注目に値する。語り手は男性ではあるが、性=生の主体となっているのは蚊を介して女性なのである。ドイツ語で蚊を意味する„Mücke”は女性名詞だ。編み物をする女にも喩えられるが、(„Spindel”には「編み物」の象徴として女性を指すこともある)破れてしまった蚊帳を修繕する役割を担うはずの存在に襲われるのはユーモラスな展開である。またツゥレという固有名詞がついた蚊も現れる。Zulleのデンマーク語の発音を音写した。ここでは女性名詞の代名詞であり人称代名詞でもあるsieが用いられたので敢えて「彼女」と訳している。彼女はまるで愛するひとにするように額にキスをしている。それに呼びかけているのだ。この小説に人間の女性がでてこないのは作為的な処理である。ある種のミソジニーを表現しているといっても過言にはならないはずだ。

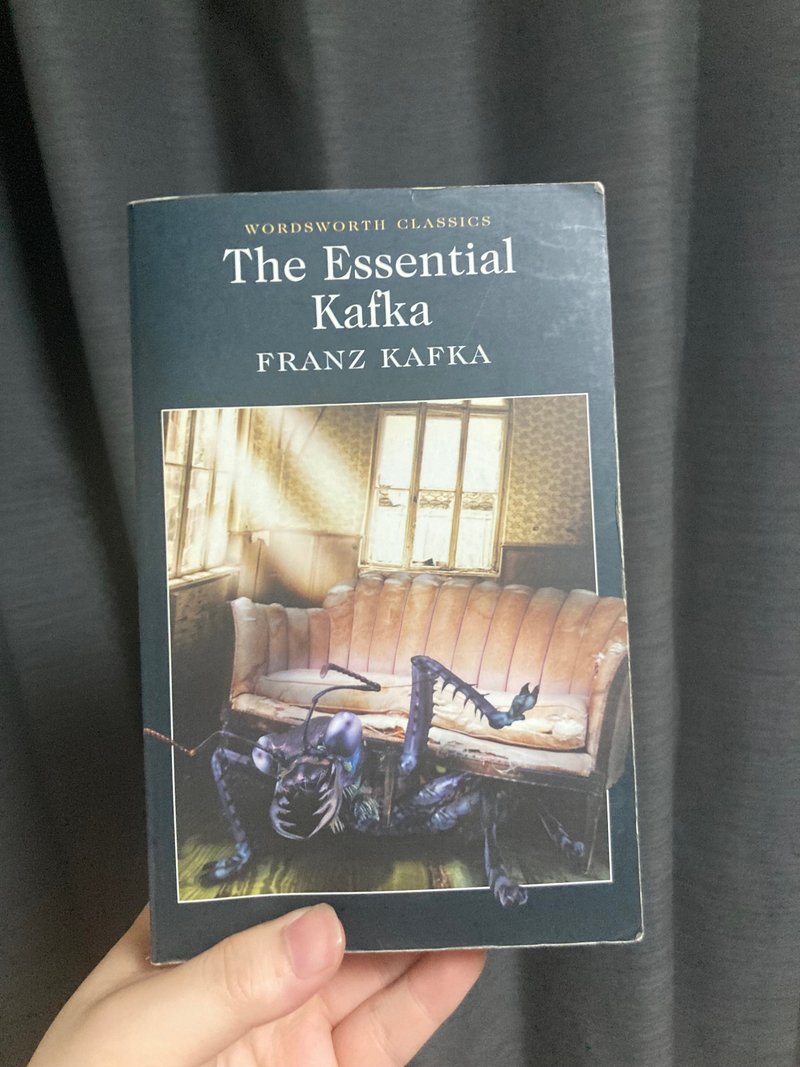

「虫」は独訳では„Ungeziefer”と訳されていた。この小説を訳したきっかけはハルトムート・ビンダーという研究者のある指摘によるものだ。フランツ・カフカが『変身』を書くときに影響されたという。確かに一つの部屋を舞台に男が登場人物であり、全体が虫の話という共通点は多い。とりわけ現代においてこの小説を読む意義は多様な虫の種類が出てくることである。蚊、異翅目(南京虫と訳した)、シラミ、ゴキブリ、ワラジムシ、ムカデ、アブである。カフカが『変身』においてどのような虫(„Ungeziefer")を想定していたかは絶えず議論されているが、多く散見されるゴキブリに関して、この作品では軽視されているのが興味深い。あまつさえ「光の帯」とまで描写され、「寄生虫ではない」と断言されているのだ。プラハにおいては衛生化法によって古い建物が取り壊されるなどの施作がとられた。そのおかげで公衆衛生は格段に改善されたのである。日本でも同じようなことが戦後の復興でなされた。そのため害虫といってすぐさまゴキブリが出てくるのは必然なのかもしれないが、当時においてゴキブリはさほど脅威ではなかったことがこの作品から諒解されるだろう。そのような時代によって変わっていく認識を把握しなおすものとしても翻訳する必要性があったと私は考える。

『変身』における„Ungeziefer”がどのようなものであるのか。カフカは表紙に出すことを禁じた。1915年10月15日にクルト・ヴォルフという編集者宛の手紙でそのことを強く主張している。この禁止は現代においては無視されている。例えば英訳の作品集にはでかでかと化け物じみたグレゴールの姿が表紙を飾っている。

巨大な蟻のようである。決して„Ungeziefer”はただのゴキブリではないのだ。

また蟻にも人を殺す種類のものがいるらしいが、WHOの調査によれば人間を最も殺害する生物は蚊である。年間725000人もの被害者が出るそうだ。イェンセンはこのことを知らなかっただろうが、語り手が格闘を演じた蚊はまさしく人間の天敵だったのである。しかしそれを女性と結びつけるのは問題があるだろう。敢えてここでは文意に則って「処女」と訳したが、女性の身体が運命的にもつ経血とまだ血を吸ったことのない蚊の渇望を同一視するような見方は批判されなければならない。ちなみにヨハネスの妹の一人にマリア・イェンセンがいる。ティットという筆名で作家活動を行っている初期のフェミニストだった。彼女の作品をここでは紹介することはできないが、同時代のデンマークにおいて対立する言説が家族のあいだでも起きていたと想像に難くない。私はデンマーク語もできず、またイェンセンの研究者でもなければ読者でもないため誤訳・誤解釈があるのはご容赦願いたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?