時間1 (平野啓一郎試論)

【警告】

小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。

このテキストは『平野啓一郎論』の第六章です。

最初から読みたいという方はクリエイターページのマガジンをご覧下さい。

時間に追われるという感覚

平野は自作の主要な主題を「存在、時間、死、記憶」であると語っていた。(「方法を巡って 『高瀬川』」(『モノローグ』))

特に平野は常に「時間」について考え続けている作家だといえる。

彼は「一区切りついた、という実感」(『考える葦』)では、作家の創作史を顧みる際には、漫然と全体を眺めるより、作風の変化に区切りを設けて、それぞれの時期の代表作をピックアップするというやり方が一般的であろうと述べている。

平野の『三島由紀夫論』は、まさにそのようにして書かれた。

三島のデビューから死までを四つに区切り、それぞれの時期の代表作『仮面の告白』、『金閣寺』、『英霊の声』、『豊饒の海』をピックアップし、思想の変遷を論じたのである。

序論では、その方法論を「或る時代に、断片化され、空間的にも散在している歴史的言説が、一個の肉体を結束点として、特異に組織化されてゆくテクストの運動を追跡し、分析する作業」だと説明している。

なんとも彼らしい晦渋な言い方だが、ここまで読んでいただけた方ならもう難なく理解出来るだろう。

膨大な空間に散らばった言説のカオスに「三島由紀夫」という固有名詞の輪郭線を引く。三島の肉体が形作る輪郭線の内側には述語群(属性)が囲い込まれている。その「囲い込み(組織化)」の様子を書き記したものが『三島由紀夫論』なのである。

創作、評論に限らない、彼のいつものやり方だ。

平野は「一区切りついた、という実感」の中で、ベートーヴェン、ピカソ、森鷗外などの作風の変化に触れ、また自作についても同様に解説している。

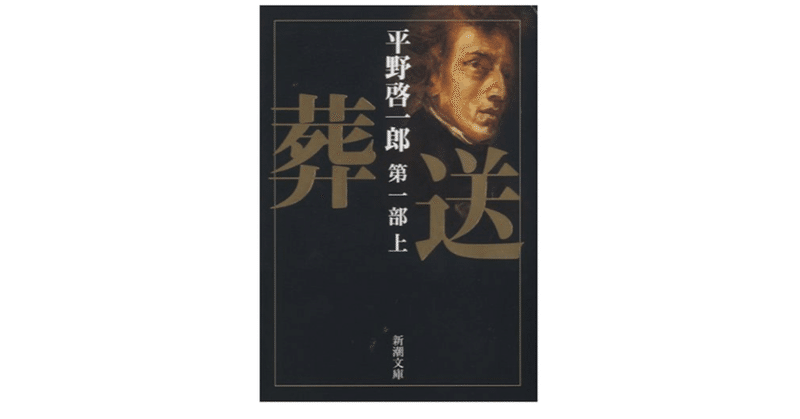

初期の三作『日蝕』、『一月物語』、『葬送』は〈ロマン主義三部作〉として構想したという。いずれも時代設定を近代以前に置いている。

しかし、「そういう小説家」だとレッテル貼りをされることに息苦しさを感じ、第二期はあえて実験的な作風を試みた短篇ばかりを書いていた。第三期以降は分人主義のアイディアを得てからの、アイデンティティの問題を掘り下げた作品群である。

分人主義以前、以後という区分が意味をなさないことは既に述べたから、ここでは繰り返さないが、それにしても、平野は奇妙に全てを時期に区切りたがる作家である。

そもそも彼は「作家としてデビューしてから死ぬまでの全作品を、一つの大きな作品群として構想していて、最初から全集を書くようなつもりで小説に取り組み始めた」のだと語っている。(「『滴り落ちる時計たちの波紋』前後」(『モノローグ』))

俄には信じ難い話である。

確かに、平野の敬愛する三島由紀夫は自ら死ぬ日を定め、遺作として『豊饒の海』を執筆した。そこから逆算すると、彼の作家人生そのものが計算されていたように見えなくもない。『三島由紀夫論』における方法論の根拠の一つはそれだろう。

しかし、そのようなことが可能なのは三島が既に死んでいるからである。

三島が生き延びて、更に作品を残していたら、その「計算」は全く異なるものに見えてくるのではないだろうか。

だが、しかし、分かる気もするのだ。

平野が、本当に死ぬまでの全作品の構想を持っているのかどうか分からないが(多分、嘘だろう)、彼は、そう言いたいのだ。

というのは、彼は、自分が父と同じ三十六歳で死ぬのではあるまいかという恐れを語っているからである。(エッセイや、森達也氏との対談、「フェカンにて」などで)

もし自分が死ぬ時期が本当に決まっていて、それが三十六歳という年齢であったなら、そこから逆算して執筆可能な作品を構想するのも無理はなく、むしろ自然な発想である。人が余命宣告されてしまったら、残された時間の中で出来る限り好きなことをやろうとするのではないか。

また、彼は、そもそもランボーや三島など他の作家が、どの年齢でどんな作品を書いていたのかが非常に気になる質なのだと語っている。(「最近になって「処女作」を読んで 高橋源一郎『ジョン・レノン対火星人』」(『モノローグ』)、「「私」の現在の位置」(『文明の憂鬱 』))

自作を、特に謙遜の言葉もなしに、ベートーヴェン、ピカソ、森鷗外、ランボー、三島と並べる。そのような「大作家仕草」が気になるという方もおられるだろうが、その点についてはここでは置いておく。

「氷塊」の少年は、友人の家で見た『現代世界美術全集』を見せてもらってから美術に興味を持つようになる。

少年は図書館に行き、画集や美術展のパンフレットに掲載されている絵を模写する。彼は「早速自分なりの研究の計画を立て、絵を鑑賞する時間と模写する時間とを区切り、生真面目にそれを実行した」。

時間を区切り、実行する。平野が描く少年らしい行動である。

少年は、ピカソが十五歳で描いた《初聖体拝領》を見て、その完成度に焦燥と落胆を覚える。「あと二年経つまでに、自分はこんな絵を描くことが出来るだろうか」と少年は真剣に悩む。また、逆に、ピカソが十一歳の時に描いた天才らしからぬ稚拙ならくがきには慰められる。

少年は、年齢と時期に異常に拘るのである。

恐らく、平野の「時期への拘り」は、一つには、今述べたように、自分が若くして死ぬのではないかという怖れ、また、彼が造詣の深い絵画や、音楽、特に大好きなマイルス・デイヴィスの影響であろう。

ピカソは、キュビスムの始祖と言われ、青の時代や新古典主義など、しばしば作風を変えたことで知られた画家である。また、マイルス・デイヴィスもモードや、クール、エレクトリックなど、ジャズ界に画期的な転換点をもたらしたミュージシャンである。また、その見た目も時期によって変化し続けた。三島由紀夫も同様である。

平野は「『手巾』『蜜柑』『玄鶴山房』」(『モノローグ』)では、『蜜柑』は「後期印象派を思わせる」とさり気なく書いている。

『葬送』で、平野は、ドラクロワに、ピエレやルブロンたちを前にして「歴史を振り返るとそれぞれの時代に区切りともいうべき瞬間がある訳だけど、どうも今はその区切りの時なんじゃないかと思われて仕方がないんだ。そして、僕がしみじみと感じるのは、その終わってしまった時代というものと自分とがどれほど分かち難く結びついていたかということさ」と語らせている。

ドラクロワは、自分の、画家として最も充実した時間は既に終わってしまったのではないかと恐れ慄(おのの)いている。

ドラクロワは、もう僕の時代ではない、若い人たちの時代だと言う。

「僕はこれまでの自分は未来への夢と希望や何かと一緒に葬り去ったつもりでいるんだ。自分自身で自分の埋葬を執り行ったんだ。」

自分自身で自分の埋葬を執り行ったという、この言葉と、ショパンの「葬送行進曲」が『葬送』というタイトルに重なる。

実際、ドラクロワの生きた時代のフランス(十九世紀前半)が激動の時代であったのはご存じの通りである。

そこにあるのは「焦りの感覚」だ。残された時間があるとしても、ごく僅かなのである。

『葬送』という小説が面白いのは、表向きはショパンとドラクロワという二人の友情の物語でありながら、この二人が、さほど仲良くもなく、理解し合ってもいないように見える点である。ドラクロワはショパンの死に目に会おうとしない。作者が、その史実を前にして苦慮したのもそこで、終盤、ドラクロワに延々言い訳を語らせる羽目になる。

その言い訳を、更にメタ視点から解題して見せたのが「フェカンにて」という短篇である。それほど、作者にとっても説得力のない言い訳に見えていたのであろう。

有り体に言って『葬送』は、間に挟まれるサンド夫人の一家のごたごたを除けば、ショパンが金策に、ドラクロワが納期に追われる話である。常に一貫したトーンはそれだ。

さて、「清水」に登場する大野も、時間に対して奇妙な拘りを持っている。

大野は、京都で独り暮らしを始めた頃から、完全に同年齢の女性でないと心を動かされないようになる。一つでも上だったり下だったりすると、全く好きにならない。これもまた不思議な拘りである。

その現象は、故郷を離れて初めて生じた。ということは、その現象は、故郷での思い出と深く結びついているのである。

大野にとって同い年の女性とは、思春期という、初心で純粋な恋心に苦悩する時期を、彼と同じ時に体験してきた同志なのである。それも、厳密に同時期に。彼は、その心情に再会したいのである。簡単に言えば、彼は郷愁を抱かせる女が好きで、そのような女しか好きにならないのである。

彼は、女を抱く時、過ぎ去った時間を抱いたように感じる。自分の「最も充実した時間は既に終わってしまったのではないか」と大野は感じるのだ。

このように、平野の作品に垣間見えるのは「時間に追われる」という焦りの感覚である。

たとえば『マチネの終わりに』の洋子も焦りを感じている。

彼女は、あと半年で四十一歳になる。子供の欲しい洋子が焦りを感じるのは当然である。

彼女が、婚約者のいる身で、蒔野の愛に応えるのを躊躇せざるを得ないのには訳がある。時間がないのである。失敗してやり直す余裕はないのだ。

一方の蒔野も、また残りの時間を気にしている。母は六十代、父は七十代で死んでいるので、自分もあまり長生きはしないだろうと彼は思っている。そして、それ以上に、演奏家人生としてのピークがいつ終わるのかは全く分からないのである。

彼の演奏は、一見完璧なのだが、欠点がないということが、むしろ閉塞感を生んでいた。自分の演奏には、未来に繫がる瑞々しい音楽の気配が感じられないと彼は思う。「最も充実した時間は既に終わってしまったのではないか」。

タイムリミットに追われて焦る洋子と蒔野の姿はドラクロワと重なる。

『葬送』で、ドラクロワは仕事をしようとすると決まって苛立たしい気分になり、倦怠感に襲われると語る。

「僕はそれが時間の問題に関係していると思う。結局のところ、今言っている苦悩は、日々年老いてゆくことに由来している。最後は死だよ。倦怠の裏側には、何時も死の影がちらついている。」

勿論、悩む暇があれば、その分仕事を進めれば良いというのは合理的な判断である。しかし「描かなければならない」という当為に従順に従うのに心理的抵抗が生じるのも理解出来るだろう。たとえ画家が天職だと信じている人間だとしても、死ぬまでの時間が全て仕事で埋め尽くされてしまうとしたら、確かに、仕事を始める前から倦怠感を感じざるを得ないではないか。

また、時間の問題は、ドラクロワの画風と直接関わっている。

アングルらの古典派の絵はテクニックには長けているが、その描写が細密過ぎて止まっている。

ドラクロワの問題意識は、静止した絵を、どうしたら生き生きと運動させられるかという点にあった。本来、世界とは絶えず運動しているものだからである。

古典派の絵にあるのは死んだ時間である。

ドラクロワは生きた時間を表現したいのだ。

実際、彼の絵は、時として荒々しい筆触を生かしたものであり、主題と相まって「絵画の虐殺」と呼ばれた。

また、古典派が主に宗教的な主題、あるいはせいぜい静物画を扱ったの対して、彼の代表作であり七月革命を題材とした『民衆を導く自由の女神』を見れば分かるように、ドラクロワはリアルタイムの事件を扱った。それは絵画史において画期的なものだった。

そして『かたちだけの愛』に出て来る時計もまた象徴的である。

プロダクト・デザイナーである相良は、偶然交通事故の現場に遭遇し救助した久美子の義足をデザインすることになる。

相良は、彼女の病室を訪れ、まず自分の仕事をまとめたポートフォリオのファイルを渡す。

ページを捲(めく)る彼女は、ある写真を指差すと「これ、……持ってます。」と言った。

彼女が指差したのは二十四時間で一周するアナログの壁掛け時計である。時間は内周と外周に二重に記されており、内周は通常の文字盤だが、外周は、一時間ずつ減っていくように刻印されている。また、外周側の数字は自由に回転させることが出来るので、目的の時刻を24に合わせておけば残り時間を直観的に知ることが出来る。

「時間が減っていく、という意味で、発想としては、砂時計のようなものである」(後で述べるが、平野にとって砂時計とは特別な意味を持つ)

人間の年齢も、八十歳くらいを基準にして減らしていけば、日々の生活をもっと真剣に考えるようになるだろうという思いを抱きつつ、相良はこの時計を設計した。

相良の言動は、大雨の中、躊躇なく久美子を助けたのを見れば分かるように、紛れもなく善意に支えられてているのだが、どこか無神経である。この時計にも、彼のそんな性格がよく現れている。相良の事務所のスタッフは、この時計を見ていると、焦って仕事が手につかなくなるのだという。

砂時計の砂が尽きる焦りを感じているのは、ドラクロワであり、洋子であり、蒔野である。恐らく平野もまたそうなのであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?