フーコー『言葉と物』読書メモ

※僕が理解した範囲・重要に思えた部分のメモなので、全体を網羅したものにはなっていません。参考程度に読んでいただければ幸いです。

※おおよそ書籍の内容に沿った要約ですが、個人的な補足やメモ、考察を含みます。これらは大抵 ※米印 がついてます。

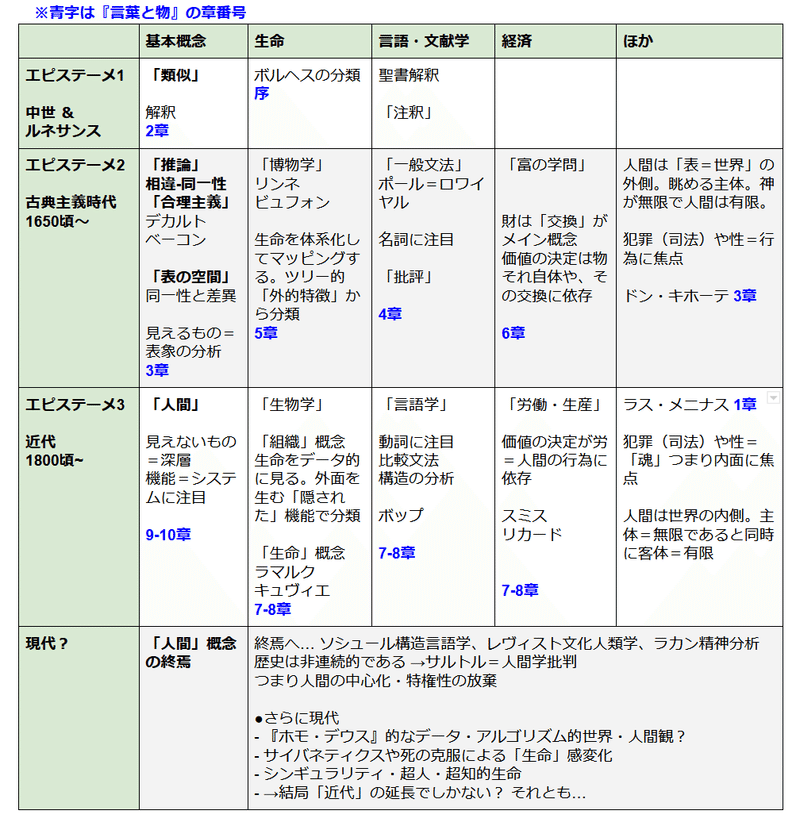

全体概要

0. 序(11p) :ボルヘスの分類が出発点という話

第一部

1. 侍女たち (15p-2節) :ベラスケスの「ラス・メニナス」とその表象空間の話

2. 世界という散文 (29p-5節) :16世紀まで=中世・ルネサンスのエピステーメーについて。類似ベース

3. 表象すること(31p-6節) :古典主義時代のエピステーメー。ドンキホーテの話から。マテ/タク

4. 語ること(46p-7節) :「言説」概念。古典時代の言語学「一般文法」についてがメイン

5. 分類すること(39p-7節) :古典時代の生物学=博物学における分類について

6. 交換すること(50p-8節) :古典主義時代の経済学。「富の学問」について。重商主義・<表>

第二部

7. 表象の限界(32p-6節) :近代エピステーメーの概要。労働・生物学・言語学へ

8. 労働、生命、言語(53p-5節) :経済学・生物学・言語学をさらに具体的に

9. 人間とその分身(43p-8節) :人文学全体と近代エピステーメー。有限性と「眠り」の話

10. 人文諸科学(45p-9節) :9の続き。まとめ。歴史概念、精神化学と文化人類学。人間の消滅

序

1. ボルヘスの話。「この分類自体に含まれてるもの」みたいに、分類の中にメタが含まれてる

2. 近代以降のエピステーメーを持つ私たちはそれを笑い、思考の限界、不可能性を感じてしまう。

3. ところが、『ドン・キホーテ』と同じで、その笑いは異なるエピステーメーのずれが由来になってる

4. さらにガルパンの例。列挙=分類のやり方、つまり「秩序付ける」やり方がずれてるという話

5. <表> タブロー概念登場。「秩序づけ、分類、それぞれの相似と相違を指示する名による区分け」

6. ユートピアとは秩序づけられた場所。これに対し混沌としてるエテロトピーという空間

7. 中世では秩序がバラバラに崩れていく。失語症のように、今から見ると別の整合性。

8. つまり:秩序や整合性をどう与えるか=エピステーメーのシフトの話をしますよ、と提示

9. ここで「言葉と物」は、物=秩序付けられ分類される側 言葉=秩序付ける方法・ツール

10. ※「コスモロジー」とも言い換えられそう

11. 文献学-言語学、博物学-生物学、富の研究-経済学、という3つの領域を宣言

12. 「歴史的<ア・プリオリ>」について

13. エピステーメーには二つの断絶…中世ルネサンス|古典(17C中~)|近代(19C初~) を提示

14. 対人間学・対サルトル的な一節「新しい人間主義の全ての幻想も、人間に関する、半ば実証的で半ば哲学的な一般的反省とみなされる「人間学」のあらゆる安易さも、そこから生まれてきている」

第一部 1 侍女たち

1 ラスメニナスについて

1. ベラスケスのラス・メニナス(侍女たち)1656 の絵について考えていく。

2. ポイントは、①絵の外側=鑑賞者の位置=王のいる位置=画家のいる位置 ②鏡 ③後ろ向きの絵画

3. 鑑賞者を見ているとすると、後ろ向きの絵の中には「現実の私たち」が描かれることになる。メタ

4. こちらを見つめる絵はもちろんあったが、絵を描くという動作でより「鑑賞者」をメタ化した

5. ここで、鑑賞者=モデルは、現実世界↔絵の空間の二つに重ねあわされて存在。絵の中に入り込む

6. ただ同時に、絵は後ろ向きなので「不可視」なものとなる。

7. また鑑賞者は次々やってきて入れ替わるので、この意味でも後ろ向きの絵は「不確定」になる

8. 三角形…①鑑賞者の場所 ②絵の中の画家の視点 ③後ろ向きの絵画 + Keyword「不可視性」

9. 後ろにあるのが「鏡」である根拠…周囲の他の絵は光っていない+中心に置かれている

10. ここでさらに、鑑賞者の位置にモデルとなった二人の人物も重なり多重になる。

11. これをフーコーは「表象のたわむれ」と呼ぶ

2 王と王妃

1. 歴史から考えれば、すぐにこの二人はフェリペ=王と王妃と察して、場面も確定できる。

2. ただし、言語(ランガージュ)…ここでは固有名詞も「ことば」になる…は完全に絵を説明しきれない

3. 追記:扉に入りかけてる男は、さらに絵の奥側にもメタ的な空間を開いている。

4. 外から見れば鏡は目だないサブ、絵の中に入ると鏡の表象=王こそが至上=絵を成立させる存在

5. ①画家が王を見ている ②鑑賞者の位置に王がいる ③王の視点が絵画空間全体を捉えている

6. この3つの視線がまた重なって、王の位置を「至上」のものにする。さらにこれも「不可視」な場所

7. 後ろ向きの絵の不可視性、鑑賞者の場所の不可視性、そして「重なり」がある。

8. 古典主義時代における表象関係の表象のようなもの、そしてそうした表象の開く空間の定義がある

9. それ以前のルネサンスの「類似」の表象のまなざしがシフトして、表象が純粋に表象そのものになった

10. ※Ever17の「ブリックウィンケル」第三視点、みたいな話と思われ

2 世界という散文

1 4種の相似

1. 中世-ルネサンスまでは「類似」が知を構築する役割。「模倣」とも近い。

2. 類似には4種ある ①適合 ②競合 ③類比(アナロジー) ④共感

3. ①適合…隣接-接続関連。肉体-霊魂、植物-獣、陸地-海…対比されつつ近い

4. ②競合…双子みたいなもの。月-太陽。二項対立。対等

5. この延長で「カラスが不吉」「蛇はずるがしこい」などのメタファーが出てくる

6. ③類比…アナロジー。太陽と月の関係を男と女に当てはめる。関係性の類似。

7. 重要なものとして、植物の構造ー動物の構造に当てはめたり、世界全体-人間の体への当てはまり

8. 肉体-土、骨-岩、血管-川、暴行-海…類似関係を世界への意味付けとして用いること

9. ④共感…無生物に意志を与える。ヒマワリは太陽が好きなのでそちらを向く。犬と猿。アニミズム的。

10. 水-風-火-土の四元素 ※あるいは五行相克や太極・占星術 を世界へ科学的な思考で適用すること

※ほぼ人類学、特に『金枝篇』と『野生の思考』について話しているものと考えれば理解できる。特にこの3つめ、「関係性の適用・拡張」がそう。ある世界の関係性をベースにして、その類比関係を世界に適用していく。当然西洋科学的=つまり数値化-原子化の思考がベースにあったとしても、こうした関係性の適用は今でも何らかの形で強く働いているように思える。

2 外徴

1. 象徴主義の召喚。トリカブトが目の病気を癒すと考えるのは → それが眼球の形をしているから。

2. 世界が暗号・サインで満たされてるということ。ヒイラギのとげと魔除け。形が世界の暗号になってる

3. 象徴の解釈学…類似をうまいこと見つけて、想像力でちょっとジャンプさせる

4. この点が、「ものを見るまなざし」と「それについて語る=意味付ける」 →言葉と物の話になる

5. ※むしろこれはRPGやミステリのような、サイン=意味ベースの世界観ではないか。そこにあるものには何らかの意味を持っているということ。

3 世界の限界

1. この系=類似は意味が過剰で安定しない。関係づけがベース=連想的に類似が排他的でなく繋がる

2. つまりボルヘス的に、カテゴリが厳密なものにならない。「土台からして砂のようなもの」

3. 解釈によって無限に意味が出てくるが、同時にワンパターンにも陥ってしまうということ。

4. ミクロコスモス-マクロコスモス…人間-宇宙を対比関係において語る方法

5. ※パワーズオブテン的な、素粒子-宇宙構造の回転のイメージの連続

6. 16世紀には合理的思考も出始めているが、それは類似思考にも大きく影響されている。未だ混然一体

7. 野生の思考的な話 → 一見混沌として見えるが…実は精緻に編み上げられたコスモロジー的なもの

8. パラケルススの話…蛇を逃がす呪文を紙に書いて貼るとやはり蛇を遠ざける

9. そうした「魔術的思考」は実際は因果関係と構造があり、それが16世紀の認識の仕方と不可分である

10. 「魔術という形式は認識の仕方と不可分である」ということ。

11. ここでは「もの-世界」はそのうちに真実を潜ませ、言語がそれを解読する。その言葉が世界像を作る

12. 世界が言語によって解読されるべきもの、という世界観

※差異の思考、特殊性の思考

- 個別性が支配してる領域に同一のものが大量に入り込むことで差異の思考にシフトするという話の連想

1. 産業革命 プロダクト、並列的な商品が増えることで、モノに意味を付与しづらくなった

2. 市民と職業 選択可能であることで意味を付与出来なくなる。仕事イコール生が差異ベースになる

3. アート 個別性の確認が難しくなり、さらにレディメイドとポップアートの反逆が起こる

4. イーガン 意志の選択自由性。ここからクァスプが出てくる

- ここに置いて意味とは、他とは異なるということ。オンリーワンということ。私たちが歌うべきは、オンリーワンのハードルを下げることであった。

- ここで最も重要なのは1の産業革命の話で、ここでは認知=ものを見るまなざしがダイレクトにかかわっている。発達心理学の議論のように、目の前にプロダクト=多量にあふれる存在が出てくると、一つ一つの特殊性が失われるということ。職人が作っているものはまだ名前をすなわち意味をたどることが可能だった。ある一つの斧をとってみても、それは自らと繋がる誰かの作品でなのであり、意味をたどれる。ヒロシが譲り受けたナタと同じ。あるいは歴史=人間の手を得ることでものは意味を獲得できた。ところがプロダクトはやがて機械的生産、3Dプリンターにまで向かうとそれは一種人間の歴史がモノに付与されない世界となる。

- これらが目の前に満たされるとき。そして私たちにとってそれは既に日常どころか、逆にそうではないもの、自分の知っている誰かが森(これも人工林だろうが)から切り出してある技術を使って作った、というものが存在しなくなってしまう。これらが目の前にあるときに、私たちに意味付けは困難になる。プロダクトには妖精が住むことができない。(あるいは呪いのビデオテープ)

- ここで行われているのは、幼児であれば共通点をベースにした比較行為、それだけである。90%の共通点を基に、10%の相違点で比較を行う。このときに意味は全て相違点に回収されて喪失する。そこには意図しか宿っていない。その皿の色が赤だったことは世界のランダマイズとは関係がない。私たちがそこから引き出せるのは傷痕、経年劣化くらいではないか。

- ※あるいはデュシャンの大ガラスについての発言に引っかかったのもこれと同様のもの。結局形式の類似よりも表面的な類似が重視されたということ。

- 比較と創造という行為は、実は反対のものではないのか? そしてこれは批評と小説と言い換えてもよいかもしれない。『はてしない物語』は明らかにこれを基にしている。あるいはメタというのもここに関わってくるのではないか。

- 多くの似ているものがある世界では、想像は検索に場所を譲る。googleとウィキペディアこそが世界の意味性を奪っているのでは? もしかして、私たちの幸福は発見にあるのではないのか? こう考えると、例えばモナリザやインスタグラム、旅行における写真を撮る行為もここに接続できそうになる。私たちは発見したい。何か特殊性のあるものを「見つける」ことに意味を感じている。

- これに従えばアブダビ・ルーブルの構造は最も芸術的なものとなる。これは私の、私のための、私のためだけに書かれた物語である。作品の90%がクズであることにさえ意味がある。砂漠を1000時間探して見つけたダイアモンドは、バイトを1000時間した給料でティファニーで買ったものよりも価値が高い。それは隠されているから。「隠されていないそのほか多くのダイア」とは価値が異なるのだ。

- 「隠された有限性」を異なる視点から見ることができないか。あまりに多くのものが白日の下にさらされるようになったことが、発見を困難にし価値を高めたのでは?

4 もので書かれたもの

1. 全体的に、16までのエピだと「言葉もソリッドで実体=力を持つもの」と考えられてたこと

2. ※ベンヤミンの「複製可能」のアウラ的なものとして考えてもよさそうな感じ

3. ※ゴーレム、ルーン、お札、サンスクリット、真言、言霊、こうしたイメージでおおよそOK。

4. 逆に「物」の方も、何らかの秘密を隠している。 ゲド戦記で「石が真の名を持つ」ように。

5. 言語学の話。ここで言葉は「物」的なので、文法構造などは重要でなく、言葉同士も類縁関係で考える

6. アリストテレスのように、ある言葉が別の言葉に「向かいたがってる」みたいなイメージか?

7. 文化人類学、呪術、言霊といったイメージで理解する。あるいはコーラン、ミクラ、呪符

8. ここではヘブライ語がそうした「力」を保持しているとされる →ルーン、サンスクリット、カバラ等

9. 百科全書におけるようなアルファベットの序列が出てくるのは17C後半。道具的な考えはまだない

10. 一つのポイントとして、オングはプラトン的な「声」の優越を語る。

11. 一方フーコーは「書かれたもの」が力を内在させ、より真実に近いものへと変化すると語る。カバラ

12. 博物学の話。冒頭のボルヘスと同様、蛇についての伝説等自然科学的特徴以外のものが併記される

13. フーコーはここでシニフィアン-フィニフィエ-シーニュの話を持ち込む。

14. この結びつき方が異なる=エピステーメーの違い。

15. ディスクール論…16世紀以前世界では、解釈の解釈…連想で意味が無限に広がってしまう

5 言語の存在 ディスクールのエートル

1. シニフィアンとシニフィエ。16世紀以前世界では、言語は存在 → ①注釈 ②テクスト と分離する

2. このときはまだ団子的。すべてが絡んで混然一体。古典主義に入るとコネクションが切断・分割される

3. 読むこと、書くこと、言葉、もの、意味…が分割され、個別で扱われるようになるのが次の世代

4. 一方で、文学…ドンキホーテ、ヘルダーリン、マラルメ、アルトー…だけがそうした記憶を呼び戻す

5. その文学世界の中では、16世紀の「生の存在=言葉」にさかのぼれる。

6. 17C以降=古典主義では、記号(シーニュ)の体制は「二元的」とされる。分割化。

3 表象すること

1 ドンキホーテ

1. ドン・キホーテは境界線になってる。類似・記号世界 → 古典主義時代へ

2. ドンキホーテ自身も「騎士物語」というテクストを常に参照し、それを実現=表象しなおそうとする

3. ここで、書物/世界(ことば/もの)が切断され独立化する。

4. ドンキホーテ第二部 → ドンキホーテの物語自体が書物として出てくる。メタ化。

5. 「ドンキホーテ自身が一冊の書物と化した」物語が物語の中だけ、テクストの中で完結する。

6. ※それ以前は、フィクション/ノンフィクションの区別が無かった →ここで区分されたという話か

7. ※ラス・メニナスもこれと同様の文脈で語ることが出来る

8. 以降、類似は「非-理性と空想」となる。

9. ※日本で何かを語るとしたら「遠野物語」か。

10. 詩は(おそらくマラルメを思い出せば)この相似-類似の世界を呼び戻す。呪文的な

2 秩序

1. 思考の歴史の不連続性の話。「バロック」が新しいエピステーメーの始まり。

2. フランシス・ベーコンが類似に対する批判を行う。「類似思考」そのものを誤謬として語る。

3. デカルトは演繹的・合理的思考を進める。厳密性。

4. 「2つの比較の形態」→計量的比較と秩序の比較。

5. 類似の世界から…推論(演繹/経験)による、相似・同一性の合理的判定の世界へ「合理主義」の世界

6. 「十七世紀は迷信的もしくは魔術的な信仰が消滅し、自然が科学的秩序の中に取り入れられた時代」

7. 外面的にはそうだが、この変化を起こした「認識の存在様態を可能ならしめたもの」について見える。

8. 世界のミクロコスモス的コスモロジーから → すべてはまず計量的な比較にかけられ判断される。

9. 「秩序と統一性と相違の系列」

10. 類似世界は無限の羅列・解釈が可能 → 比較分類の世界では有限の系列へ押し込められる

11. このことを、「言語が存在の場から退き、透明と中世の時代に入る」とする。

12. ①医学生理学の機械論 ②経験的対象の数学化 ③「マテシス」計量と秩序に関する普遍的学問

13. 思想史はこの3つを混ぜ合わせ「合理主義」と呼ぶが、区別が必要。

14. 古典主義エピステーメーに基本なものは「マテシス」との関係。2つの本質的特徴

15. ①存在同士の関係は、秩序と軽量ベースで試行されるが、その際計量をつねに秩序の問題に帰着させる

16. →一見軽量不可能なものにおいても、秩序のカテゴライズをなんとか設定しようとする。ライプニッツ

17. ②一方で数学に還元されそうでしない、新しい経験的領域が出現する。一般文法、博物学、富の分析

18. ランスロとボップ、レーとキュヴィエ、ペティとリカード

3 記号の表象作用

1. 古典時代で前面化した「記号」について考えよう。「3つの可変要素」(ポールロワイヤル)がある

2. ①結合関係の起源(約束事かどうか) ②結合関係のタイプ ③結合関係の確実性(蓋然性)

3. 「十七世紀以後、記号の全領域は確実なものと蓋然的なものとに配分される」ここがポイント。

4. 古典以前は、記号は分類されてなかった → 魔術と観察がいっしょくたになってた。

5. まあシニフィアンとシニフィエの話でOK

6. 「占い」が信じられたのはこの混同だったが、古典エピに入って分別されたので知と占が区別される

7. もっと言うとアザンデ人のアレ。因果関係の過剰を分別する。それが言語や記号の概念変化に求める

8. 「記号の成立は、分析と不可分のものである」

9. 「16世紀における相似は、空間と時間にたいして勝利をおさめていた」 →重要な話かも

10. 「古典主義時代の思考における記号は、距離を消滅させもしなければ、時間を廃絶しもしない」

※「時間と空間」の話は例えば小説・物語の形式に適用できないか。古典以前の物語は「箱物語」が多いことや、あるいはすべてを時系列の順に、しかも過不足なく語らなければならないこと。あるいは悲劇3-1理論とか。劇が「1日のうちに」行われる状況。シェイクスピアがその変化の先駆けとか。つまり、「その10年前…」のような回想の構造や、2視点ザッピングのようなものの誕生など

11. 記号(あるいは名詞)は、自然から出たものか、人間の約束事の元に出たものか、の違い。

12. 古典以前は「自然」ベースが基本、17世紀以降はむしろ恣意的なもの。分割・合成しやすい。

13. 言語学的な分析をかけて切断線とか見つかったら面白そう。

14. 話はバロール(声に出されるベース・モノ寄り) → 恣意性・体系的なラング寄りになったよ、との事

15. ●ポイント…言語→概念の把握 →新しい単語・体系化 → 新しいエピステーメー。ことばが大事。

4 二重化された表象

1. 『ポール・ロワイヤル論理学』シニフィアン-シニフィエ関係が純粋・透明(科学のように厳密)に

2. ルネサンスは「標識 → 標識で示されるもの + これを可能にするもの(類似性)」の三元的なもの

3. 古典主義時代はこれが二つ。「表象するもの → 表象されるもの」 リンゴの絵 → リンゴ

4. 売り場のリンゴの看板 → 看板ではなく「リンゴがこっちにあるよ」という表象「のみ」として見る

5. 「そのものにたいして完全に透明である」 →このとき看板それ自体は見えていない。→言葉

6. ここ、難しい。中世→古典→近代 のうちの「古典」の立ち位置の話。変わりつつあるがまだ中世に近い

7. ここでの違いが…一般文法/言語学、そのほかを分ける。

8. 「意味の存在が完全に記号の側にあるとしても、機能は完全に所記の側にあるわけだ」

9. ソシュールの話…構造言語学はここの再発見だったよ、という話。

10. シニフィアン-シニフィエの純粋化はルネ→古典で大変化。たぶん近代の変化はより小さい

5 類似性の想像力

1. 「以後記号は…厚みのない空間に宿ることになる」線や円には「太さ」は存在しない。

2. 相似・類似は…これまで本質だったが、今後は一種の分析のツールになる。

3. 「類似は想像力の力によってしかあらわれず、想像力は類似をささえとしてのみ作用する」

4. 「観念学」も一つのキー。

5. 想像力の話。ここでは二つのパターンが挙げられる ①秩序を再構成する ②類似・連想・無秩序

6. デカルト・スピノザ「想像力は誤謬の場だが、数学的心理に到達さえする能力」二重の機能。

7. 「想像力ってそもそも何? 想像力というものをどう定義づけるか?」という話。

8. 「自然 ナチュラル」と人間の「本性 ナチュラル」 の同じ語について。

9. まとめ「16世紀には、類似は記号の一体系と結びつき、記号を解釈することが具体的認識の場を開いたのだった。17世紀以来、類似は知の境界、知のもっとも低く賤しい辺境へとおいやられる。そこでそれは、想像力、ふたしかな反復、模糊とした類比にむすびつく」

6. 「マテシス」と「タクシノミア」 ※と発生学

1. 単純な自然は代数学的「マテシス」で、複雑=経験における表象を秩序付ける記号的「タクシノミア

2. タクシノミアは物の「連続体」を想像力で作る →※存在の大いなる連鎖? ライプニッツ・スピノザ?

3. 「マテシス」=経験可能な秩序の学と、「発生論」経験から出発して秩序の成立を分析する。

4. 「認識の起源を考察することの必然性」 → ルソーやロックの「自然状態」みたいな話?

5. 「タクシノミア」はモノベース、観察ベース=ボトムアップ、発生論はトップダウン型?

6. タクシノミア →カントの批判哲学 マテシス→命題学と存在論…学問を支配する

7. 歴史と記号学→ニーチェ、フロイト…「解釈にかかわるあの諸学」

8. 「すべての学問は、たとえ遠いものにせよ、つねに網羅的秩序付けの企てをいだいている」

9. 17-18世紀の知は「表 タブロー」に他ならない → 全体を表形式で把握したい。

10. 経済学の連続、みたいに縦で切るのでなく、横=時代ごとで切るよ、という話。

11. 百科全書を見ると、経済学者が認識や言語関連の項目を書いてたり、つながってる。

12. アダムスミスは「言語の起源」の論文を書いてた。

13. ルソーは植物学-言語の起源の論考を残した。いろいろつながってる。

14. リンネも大事。自然の秩序 → 社会へと敷衍する

※追加 ウェブから

1. 一言でいえばタクシノミアとは「百科全書」世界のものごとをカテゴリー化し、クラス分けもする

2. キータームの列挙 → wikipedia のハイパーリンクっぽい タグで飛ばす。ネットワーク付き

3. 発生論はタクシノミアのさらに先。包摂関係。 マテシス⊃タクシノミア⊃発生論

4 語ること

1 批評と注釈 ※難しい

1. 古典主義の言語学…一般文法について

2. 古典主義の言語は ①透明なもの ②表象そのもの ③何かの翻訳・代替ではなく表象そのもの

3. 思考=言語、という考え方? 「自らを二重化」

4. 中世は「注釈」の世界、古典主義は「批評」の世界。批評は「分析」を行う。

5. 批評は注釈のように、テクストを補助し完全にするが、同時に批判-検証を行い攻撃もする。二重性

6. 批評は四つの形態をとっていた

7. ①語彙の批評。一般用語と抽象用語。「語」で表現することの不確定性みたいな

8. ②文法・文構造の問題。実際いまの文法ってマジで最高なの? 効率的? という話

9. ③レトリックとか比喩とかテクニック的なところの分析

10. ④言語と表象されてるものの関係について。聖書はこういうことを伝えている、解釈に近い?

11. むしろ「意味の解説」の役割になったという感じか?

2 一般文法

1. 「言説とは、言語記号によって表象された表象そのものにほかならない」

2. 言葉というか文章それ自体が記号として働く、的なイメージで良い?

3. ここで「言語記号」ってのは、例えば絵や音楽とか他の記号と比較して「ことば」の話。

4. ただし、言語は特別なものとして考えられる…ロックは、「思考=言語」と考えた。

5. 「思考は単一・全体的」だが、「言語は時間的」? 順序・秩序を持つことの考察

6. 一般文法=「表象されるべき同時的なものとの関係における、言語上の順序の研究」

7. 例えば翻訳…英語と日本語の述語の位置の違い、動詞と名詞重視の違い…

8. 「言語論的転回」=形而上学を「言語」から考えることの先駆けみたいな話か。

9. 以下、四つの帰結についてみていく

10. ①修辞学について。

11. ②文法が「言語と普遍性との関係」を明らかにする

12. 普遍的言語→「一義的言語」となりうるような、最も良い?言語はあり得るか、的話か。

13. 普遍的言説→観念学

14. ※例えば現代は世界がデータ、コンピューターシミュレーション的なデジタル世界としてそこに全体を還元可能と考えるやり方があるけど、ここでは「言葉」がデータ、「百科事典」がコンピューター(データベース)みたいなイメージでは。

15. ③「認識と言語とは厳密な意味で交錯する」

16. 言語の歴史学…語彙を手掛かりにその文化を知ることが出来る。ある歴史において

17. 「言説」という語は結構広い。文章、というような辺りに近い?

18. ④言語の歴史…ヘブライ語→シリア語+アラビア語→ ギリシャ語…言語の派生を考える16世紀

19. 17世紀は文法構造の類似で言語を考える。もっと言うとSVO。ドイツ語は英仏と離れる。

20. 「語の位置が一定しない」言語は「話題転換が自由で想像力と関心に従う」

21. 言語の文法の在り方で、その話者文化の思考様式を規定する?

22. 「一般文法」は比較文法学っぽいけど違う。文法構造から思考を考える

23. 命題-動詞の理論と、分節化の理論の二つに考えていく。

3 動詞の理論

1. 言語の「命題」換言すれば「意味」 …おおよそ「判断か陳述」

2. 言説は必ず動詞を持つし、動詞の無い語はなんらかの形で動詞を省略している

3. ただ一つ「ある」という動詞だけが…その純粋性を保持している。エートル、be動詞。日本語…

4. 「存在-ある エートル」という語の特殊性について。その本質は「肯定」?

5. 様々な哲学的命題に「エートル / be 」という「存在-肯定」の語が重要という話

4 分節化

1. 名詞にカテゴライズが必要的な話か。石の一つ、木の一つ一つに別の名前はつけられない的な話

2. 水平方向の分節化…例えばリンゴとバナナを分けるように、同列でカテゴライズする。

3. 垂直方向の分節化…形容詞とかの話っぽい。同質のもののなかで細かく区分する方法

4. 言葉を機械のようなものとして考える。もっと言えば数学記号みたいな。

5. ※完全に意味を追えなくなったが、「全ての言葉は名詞のバリエーション」というところは結論の一つ。感じとしては、まだチョムスキーみたいな比較言語学みたいなところに行く前で、言語の表象部分だけの目の粗い分析をしてるかな、という印象がある。一方で、結局哲学の「言語論的転回」というところまではいかないが、その準備段階みたいな状況が起きていたのかな、と言う印象を持つ。

5 指示作用

1. 言語は指示か、判断か。「言語の起源」を探そうとする古典時代

2. ボディランゲージの話。※指さして「カンガルー」と言うとき。

3. 自分の身振りやしぐさと、他人のそれの同一化。例えば「痛くて叫ぶ」とか「眠くてあくび」とか

4. これは「他人のボディランゲージの表象を、自分の身体の状況と結びつける」という記号・言語的行為

5. …というのがコンデュヤック、デステュットの分析。

6. 語根…音素は非常に限られているが、言語によってそこからの変化は千差万別。

7. 原子-アトム的に言語を考えてる、的な話か。

6 転移

1. 表音文字と表意文字の違い

2. 古典主義の考え…最初は絵→表意文字→アルファベットと変化していく、という見方。

3. アルファベットが生まれたとき、これまで絵によってのものとは異なるフェーズに入る。

4. アルファベットは解体し、分析するものだから。レゴと人形の関係みたいに考えればよいか。

5. 絵は「観念」を空間に置く、アルファベットは「音」を置く。

7 言語の四辺形

1. 命題、分節化、指示作用、転移の理論が四辺形を形成する。

2. 古典時代の言語は表象そのもの、透明、という繰り返し。

3. 言語が「良くできた」ものなら、数学記号と同じくらい明白に真偽を判断できる・・・はずだった

4. 唯名論の話。

5 分類すること 博物学 (→生物学)

1 歴史家はどう言うか

1. 生物学の話。①顕微鏡の発明や、②物理学の進歩→隣接的影響 ③農学発展 ④海外の動植物の情報

2. 先駆的にはデカルトの動物機械論。ルソーも植物採集を行っていた。

3. 「生気論」が広く語られる。生命にのみ作用するという想像上の元素。

4. ビュフォン…リンネのツリー構造に対して、より自然寄り、人為的な部分を少なく。分類不可能性

5. リンネ(分類) ⇔ ディドロ(ホーリズム)の対立 → やがてラマルク-ダーウィンへ。

6. ここでも神学と科学のせめぎあいというテーマは言語と共通する。

7. 「生命」という概念の不在…「生物しかいなかった」ということは非常に理解しづらいよね、という話

2 博物学

1. nature history 歴史-物語という語。もともと「生物の物語」というニュアンスだった。

2. そもそも「イストワール」の語にも、記述-物語-客観的歴史を混同する類似の世界がある

3. 先行するアルドロヴァンディは、動物の捕獲方法、生息地、料理法などを並列に書いていた

4. 後のヨンストンスは、12の特徴を指定し規格化、そして料理法や意味論を削り落とす。

5. この「欠如」こそが重要。物語が観察・博物学から切り離された。

6. リンネは、名称-理論-属-種-属性-利用法-文献、と動物の記述の順序を規格。文献=物語はその他扱い

7. 「碁盤目状に空間化された生成」※スプレッドシート的な。古典主義時代の終わり。

8. 古典主義時代の末に、書かれたものの保存能力・分類能力が高まり、図書館が整備される。

9. この博物学的視線が、後に言語へ応用されることで言語学を変化させる。

※「言語が表象そのものである」という話は、感覚そのものがフィルタなしに表現できるかどうか、が目指されてるという話では? データのロスなしに、現象そのもの、ものそのものについて言葉で表現できる、というような。映像を考えると分かりやすくて、写真→動画→VHS→DVD と解像度が上がってVRに至り、最終的に「現実と同じ」見え方をするとその間にあるデバイスは透明になる=現実と変わらなくなるから。あるいは言葉=物になったり、物語があれこれくっついちゃうのはエラーデータが入ってるような。

3 構造

1. 「言語を視線にもっとも近いところまで、見られた物を語にもっとも近いところまで、導かなければならない」

2. 古典主義時代は分類が進んだが、「よりよく観察するようになった」のではない

3. むしろ客観中立的-数値-規格化可能なデータだけを選んで「他を削り落とす」ことで分類学が進んだ

4. ここで「視覚に、ほとんど独占的な特権が与えられる」ほかの感覚に比べ主観が入りづらい。

5. 顕微鏡の普及も、「見ること」の優越に関わる。

6. 「同一の個体を前にすれば、だれもがおなじ記述をすることができるだろうし、逆に、その記述をもとにして、だれもがそれに照応する個体を認知できるにちがいない」

7. 4変数 ①数 ②形 ③比率 ④位置 これを「構造」と呼ぶ。

8. こうした記述=数学的で、「あらゆる値が量的にとはいわぬまでもすくなくとも関z念い明晰で常に有限な記述に行って決定されうる」体系に帰着させる→マテシスの考え

9. ※最終的にはこれがDNAによるデータへと帰着する

10. このとき動物はより「見えない部分」が多いため、植物に対して分類学での重要度が下がる。

4 特徴 カラクテール →キャラクター

1. 3節は、例えば花の花弁を数えるとか、茎が何センチとかの話。ここでは種-属の分類の方法について

2. 分類には2つの方法、リンネに代表される「体系」と、ビュフォンに代表される「方法」

3. リンネ「体系」タイプは、任意の特徴のみを使って類似-差異で分類していく。

4. 例えばリンネならおしべとめしべ。当然これは恣意的で、体系にはいくつものやり方がある。

5. これで植物の名は「一般名詞」たとえば「キク科」を獲得 → 言語についての話と重なる。

6. 「方法」は特徴を全部書き出していって、それとの「相違点」だけを追記していくやり方。

7. もっと言うとリンネはツリー構造、ビュフォンはリゾーム構造、的な。配置の違いっぽい。

8. 方法はひとつのみ、体系は何を変数に選ぶかで無数のやり方があり恣意的。

9. ※これ、プログラムの話なんかともつながるような。データ社会について。

10. 多分だけど、こうもりやカモノハシみたいな種の位置が変わってくる気がする。

11. 古典以前は一個ずつのことを考えて記述してけば良かった。古典主義時代だと、比較=同一/差異システムで考えるので、「全部の動物」を調べてそこからの距離を出さないと個々の種の記述ができない

5 連続体と天変地異

1. 体系化を行うと連続性から抜けてるところを考える → ミッシングリンク的な話

2. ビュフォンのリンネ批判。「体系分類は恣意的なもの、ムササビとか中間的なものを捉えられない」

3. 「大洪水のほかにも、地球には我々の知らぬ大変動が起こったのかもしれない」

4. 動植物の歴史的な絶滅や変化など、一種の淘汰論(進化までいかないが)は語られていた

5. ただし、時間におうじて「種が変化する」とは考えられていない。時間におうじて環境が一時的に大きく変わり、動植物が移動して場所が変わったり滅んだりする、という人間の経験のレベル。

6 畸形と化石

1. ボネやディドロに進化論っぽい考え方はあったけど、ダーウィンのものとは別物だよ、という話。

2. 最初から神に至る連続性(ホーリズムっぽい)が仮定されてて、みんな「進歩」してく的な。

3. 「これらの進化は予定されたものであり、天地創造の第一日以来、動物の胚珠の中に…」

4. またマイエの考えは別でラマルクっぽく環境作用を考えるが、これも「変化」という程度

5. ※ここでのポイントは、ある程度の地質学生物学の証拠っぽいものがあるのに、ダーウィン的な進化論は決して考えられなかった、そこには至らなかったということ。その原因にエピステーメーがあるという話

7 自然の言説

1. 「博物学の理論は言語の理論と切り離しえない」 また双方向でもある

2. 「このようなアプリオリは、ある時代因おいて、経験の中に一つの可能な知の場を切り取り、そこにあらわれる対象の存在様態を規定し、日常的視線を理論的能力で武装するものであり、物に関して真実と認められる言説を述べうるための諸条件を規定するものなのだ」

3. ※言語が一種「完全なもの」へと向かおうとした、「出来の良い」言語を構築しようとした手つきと、博物学が表 タブローを作ろうとしたことが重なってるという話か?

4. 普通名詞 一般名詞 がキーワード

5. 「18世紀末まで、生命というものは実在しない、ただ生物があるのみだ」→分類で考えてるから

6. ※たぶん「生命」は見えないものだから、か。

7. 植物や鉱物を「成長」「運動」とか視覚的な部分で分類してる。

8. 「博物学者とは、構造化された可視的なものと取り上げ、特徴といなる名称を与える人間であって、生命を扱う人間ではないのである」

9. 「生命」は→「生命の哲学」についても重要になる。

6 交換すること 「富の分析」(→経済学)

1 富の分析

1. 古典時代の経済学には「生産」の概念がなく、「富」という概念のみがある

2. アダムスミス 1776国富論、リカード 1817 経済学および課税の原理、16-18c重商主義

3. ケネー重農主義 1767 「富の唯一の源泉は農業である。重商主義は批判。スミスに影響。

2 貨幣と価格

1. 16世紀の経済的思考は…物価と貨幣の材料の問題

2. 金属はそれ自身の価値がないと貨幣の記号として働かない

3. 片方で、貨幣は金属の価値そのものにせよ、と言われ、もう片方で「平価切下げ」が行われる

4. 平価切下げ=金属が少なくても価値が高くなる=貨幣の名目価値が上がる

5. グレシャムの法則「質の悪い貨幣ほど急速に流通する」→悪貨は良貨を…

6. 「16世紀をつうじて物価の上昇がなかった」→金属ペッグ制だと高騰は起こらない。

7. 一方で、新大陸から金属が輸入されると高騰する

8. 基本、こうした金属-価値の考え方は「類似」のエピステーメー。「神から与えられた金」イメージ

3 重商主義

1. 16世紀は金属そのものの価値が優越、古典時代では「交換できる」機能が逆に価値の基礎に変わった

2. 重商主義「富とは金(や銀、貨幣)であり、国力の増大とはそれらの蓄積」金属を集めると豊になる

3. すべての商品は「貨幣」と交換可能で世界に配置されてる → 博物学と通じ合うところ。

4. ものの価値は「金属」に由来するのでなく、むしろ「希少性・有用性」の基準に基づくようになる

5. 「古典主義志向にとって、貨幣とは、富の表象を可能にするものである」

4 担保と価格

1. 17世紀、フランスで貨幣機器。貨幣が足りなくなった。→切下げ

2. 1701 紙幣の出現・国債発行。ローの土地を担保とした紙幣。「担保」の考え方が出てくる。

3. ローは、貨幣の価値の保証は、それが交換できる商品=相対的・外部 と考える。貨幣=手段

4. 多くの反対者は、貨幣の価値の保証は、その金属・希少性=内部にあると考える。貨幣=目的=手段

5. 貨幣数量説 = 社会に流通している貨幣の総量とその流通速度が物価を決定する

6. ここで、「最も適切な貨幣の量」を考える。安定させるための。

7. 一国を考えるか、輸出入を行うかで変わってくる。

8. 隣国とのサイクル。物価の安い国があれば買い付け増加→貨幣量増加→物価が上がる、のサイクル

9. 一方人口は物価の安い=賃金の高い国へと流れる。

10. ここで既に「賃金を高く維持しつつ、物価を挙げさせず、少しずつ上昇…それを永久に続ける

11. 18世紀になると、「時間の機能」が加わってさらに変化する

5 価値の形成

1. 古典主義の思考では、価値=交換可能性。

2. 価値についての二つに読み方 ①交換行為自体にフォーカス ②抽象的な価値が本質的に存在する

3. 言語の話と経済の話がつながってるところについて。

4. ①は交換されるモノ=個別から一般へ ②は世界にあるすべてものの価値=一般から個別へ

5. 重農主義の考え方:富があるためには、①余剰にモノがある ②他者がそれを必要とする 条件が必要

6. 重農主義はあくまで「等価の交換」がベース。最終的には「消費」が価値を決定づける

7. 農業だけは「何もしない間も」作物が育つ → 地代に重要性を与えた

8. 重農主義 → 交換の大本にあるものとして農作物を位置づけ、土地が重要。

6 有用性

1. コンディヤックほかの経済理論は、ニーズ側から考える。(重農主義は与えるもの=富=サプライヤ)

2. 有用性ベースの理論。バリエーションが出てくる。 ①等価交換 ②片方が余剰 ③過剰なし

3. ポイント:重農主義だと価格は本質的に安定を目指す。有用性ベースでは価格は本質的に不安定で可変

4. ここから二つの分析が出てくる

5. ①「必要」は人によって異なるので、必要品とぜいたく品の区別があいまいになる

6. ②価格は個々人・グループの「評価」によって変化する

7. 重農・論的基本は同じ ①富は土地から生じる ②価値は交換と関係 ③貨幣は流通状態にある富の表象

8. 重農主義者→土地・農業生産ベース 効用主義者→商人・企業家ベース

7 全体的な表-タブロー

1. 一般文法の「動詞か名詞か」を経済に当てはめてる。

2. 動詞…交換機能ベースの考え 名詞…交換可能な価値全体ベースの考え

3. とにかく、「なんで異なるモノ(例えば玉ねぎとはさみ)を交換できるのか。記号化するのか」の話

4. ともあれ 言語-博物学-経済が全部エピステーメーでつながってるよ、と言いたい。

5. 一方でその違いもある。言語は ①SV関係 ②分節化 ③指示作用 ④転移 がしっかり結合

6. 18世紀への移行…古典の形而上学的な部分が→科学が入り、締め付けてたところは→哲学的空間が開く

8 欲望と表象

1. エピステーメーの話。「言語・自然における個体・必要と欲望の対象に、ある種の存在様態を規定」

2. 簡単にいえば「タテ=ある知の分野の歴史でなく、ヨコ=歴史によって変わる知の思考様式を見よ」

3. ※「言語は語の表象でしかない」透明性の話は、例えば博物学では、「自然とか動物とかは結局(たぶん神が創った)『存在』を分析する表象」と捉える、的な話。経済に関しては「必要は必要の表象にすぎない」とにかく抽象化・メタ化した、と思えばOK?

4. 次の変化は「表象からの解放」

5. 『ジュスティーヌ』と『ジュリエット』は、古典-近代の裂け目。ドンキホーテと同じ位置

6. ドンキホーテ二部=類似の国のドンキホーテが、バーチャルな城でバーチャルな騎士に(表象の国)

7. ※ここの問題点としては、各エピステーメーを一種並列、相対的なものとして見るか、それともそこに本質的な変化があり、現代以降のエピステーメーは、少なくともより「固い」か、と考えるのか、という問題がある。中世エピは1000年、古典主義は150年続いたとして、現代エピが例えば2900年続くとかそういう可能性はあるのか、あるいは今度は分野別になる=エピステーメー概念はもう通用していないという分析とか。

ウェブから追記

1. 重商主義は、「貨幣と価格を表象の分析の問題にしたてあげていくゆっくりしたプロセス」

2. 二つの考え…交換で価値が生じる=重農主義 / 価値があるから交換される=有用性=効用理論

第二部

7 表象の限界

1 歴史の時代

1. ※18世紀末… 仏革、アメリカ独立、カント、ドイツ観念論、ナポレオン、ラマルク、社会主義

2. 「類比」と「継起」+「歴史」が近代のキーワード…「思考が歴史を持つ」とはどういうことか。

3. 「類比」と「類似」の違い…※よくわからず

4. 18世紀以前は「秩序」「言説」「表 タブロー」 これが消え、19世紀以降は「歴史」という対比。

5. 文献学・生物学・経済学が誕生する

6. ここも同様に、「認識が客観的・合理的に」とか観察器具とかの進歩でなだらかな変化と思われているが、フーコーは「エピステーメーの変化」という切断線=ジャンプがあったよ、と言いたい。

7. 変革期は明確。1775-1825の50年。特に1795-1800が大きな局面

2 労働という尺度

1. ここから労働・生物・言語それぞれの変化について触れていく。

2. アダムスミスは先駆けであったけど、「労働」の概念についてはまだ十分ではなく古典主義ベースの人

3. ここでの労働は = 価値交換の尺度としてのみ扱われている。あくまで「人件費」みたいな。

4. 労働=手がかかればかかるほど価値が上がる、という単線的な構図

5. ここにマニュファクチュアが進むと、これまで一定に近かった「労働の単価」が大きく変動する

6. フォード生産様式とかになると、効率性があがる=1労働単位が時間単位に作れる品物が増える

7. 品物の価値=値段はこれによって低下する。

8. ※後のマルクスのような、労働を「労働者が持っている時間+技術からなる商品」と考えて、これを交換してくような概念に変化した、という話だけど、フーコーのポイントは二つ。 ①価値・品物という目に見えるもの、表象されるものではなく、それを生み出すシステム=労働、に目が当たるようになったということ ②労働は人間とその時間→人間の有限性がベースになるので、「人間」にフォーカス、この後の人間概念の現れと関わると推測

3 生物の組織

1. 博物学→生物学へ。分類する、という行為は変わってないが、分類の仕方、基準=目の付け所が変化

2. これまでは外観(花弁の枚数とか)ベースだったけど、近代では「組織」=目に見えないものに着目

3. 採用されたのは「生殖」作用。植物なら受粉…双子葉・単子葉・無子葉植物による分類

4. あるいは動物の栄養摂取機能…肉食-草食動物。もっというと「原因」に関わるもの。

5. 肉食なので→犬歯発達+筋肉発達部位が違う、とか外面がそうなってる「原因」が分類の上位にくる

6. 古典主義は表象=視覚=外形=目に見えるものが重視、近代はそれをそうならしめるシステムを重視

7. 外面を無視するのでなく、「なぜその外面になったか」のシステムを考え上位に置く。

8. ※突き詰めてくとDNA RNAにいきそう。設計図的なもの。建築物の骨組みというイメージ。

9. 実はルネサンス以前も、「隠れた深層」についての興味があったが、メカニズム的な形で復活した

10. ラマルクが重要な存在。

11. 経済学での「労働」の概念が、生物学での「組織」の概念に対応する。原因・システム・メカニズム

12. 古典主義でもリンネが「養分吸収の方法」に着目はしてるが、第一基準ではなかった。

13. メカニズムに興味が行く → 機能を持つもの/持たないもの、という区別が根源的になる。

14. こうなると、動物&植物 / 鉱物 の区分が本質的になり、有機物-無機物の区別がより明確になる。

15. 有機物 organic 器官 organ を持つもの。

16. ※「有機物」語源は違うが、あえて 「機能を持つもの」と覚えても良い。

17. 「自然には2つの解があるだけだ。一方は生命を享有し、他方はそれを持たない」

18. 成長・生殖・変化、その機能に焦点が当たり、無機的なものと区別される

4 語の屈折

1. 言語は他の2分野に比べ、もっと純粋に表象に近いので、変化は遅く、でっかい契機が必要だった

2. ひとつのきっかけは世界の言語の比較。それらの「屈折」に共通点が見いだされた。

3. ※「屈折」の意味するところが良く分からないが、語形の変化みたいなものを言ってる? 複数形のsとか、he his him みたいな格変化とか。とはいえ、これも「システム」の話で、それぞれの言語をそう「ならしめている」システムに視線を当てるという話。

4. さらに音声学が登場し、構造言語学みたいなところにつながっていく。これもそのまま、それぞれの語に共通する構造・メカニズムに興味を持ち始めていくような話。

5 観念学と批判哲学

1. 古典主義は「二重の表象」とにかく表象が結合して、表象ベースだったという話。

2. 近代はその表象の「背後の深層」「原因」「それをならしめているもの」「内部」に向かう。

3. カントがその端緒。表象の「その原因に直接訴えようとした」…表象をならしめてる条件。

4. 観念学もそこに通じるものがある

6 客体の側における総合

1. 近代のエピステーメーは現在(1960年代)もまだ続いている、と言明

2. システムと言ってきたけど「表象が成立するために必要な原動力」と言い換えてもOK

3. 価値を作る「労働の力」、生物を動かす「生命の力」、言語を意味あるものにできる「言語の能力」

4. 「経験に与えられる客体の可能性の条件」枠組み、可能性を定めているもの。構造。

5. ※ここ、カント哲学、アプリオリ、アポステリオリの話でむっちゃ大変。難しい。

6. 科学が二つに分離。演繹から出発する数学・論理学立脚 ⇔ 経験に立脚する科学

7. 古典主義は「集大成」「網羅」にこだわった。アルファベット順に並べて全体を把握する

8. 近代はこれが無理としてシステム=メタで把握しようとした。マテシス-タクシノミアベースでない

8 労働・生命・言語

1 新たなる経験的諸領域

1. まずは復習。古典主義の「表」が消えた。全体的に、「切れ目のない統一性」の考えを批判したい。

2. 以降では、近代がどのように進んでいくか。7章では変化、ここでは展開を扱う

3. 先に言えば 経済学-リカード、生物学-キュヴィエ、文献学-ボップ の3人がキーパーソン

2 リカード 経済学

1. リカードにとっての「労働」はアダムスミスのそれとは根本的に異なる。

2. wiki…リカードの「労働価値説」…「人間の労働が価値を生みその労働が商品の価値を決めるという理論 マルクスに受け継がれた」

3. 経済の移り変わりについての理論なんだけどここは難しい もう一つの理論「希少性」の概念。

4. 「ホモエコノミクスとは、彼自身の必要、そしてその必要を満足させうる品物を、自らのうちで表象する人間ではない。さし迫った死から逃れるため、その生涯を過ごしすり減らし失っていく人間に他ならない。 それこそ有限の存在なのだ」

5. ポイントは、人間が死すべき存在→有限存在であるということ。 →人間概念と関わる。

6. ここで経済学に時間の問題が入ってくる。時間-歴史-有限性、が絡み合っている。

7. 二つの歴史概念…①受給ラインのように、時間とともにある一転に収束していき平衡状態を迎える

8. ②マルクス的にある地点で革命がおこりひっくり返る。

9. これに、人間の実存の有限性が入ってくる。限界効用-希少性と価値の問題

10. これを「ニーチェが焼き払う」とする

11. 時間の終焉、人間学的有限、神の死、最後の人間…「歴史のむきを変えた」役割

3 キュヴィエ

1. 復習…キュヴィエは「全体の機能」の個々の器官が従属する、と考えて分類を行う。

2. 例えば食事・循環。草食動物なら歯の形式がこうなる…というように。

3. 消化器官で考えると、口から入って肛門から出るまでの全体。システムを見ていくという話

4. 近代もツリー構造を作るんだけど、そのベースは呼吸や循環とかのシステムの複雑さで分類

5. キュヴィエは生物学に「門」という新しい分類を置く。

6. ★重要 古典主義では、「生物」は自然の中の1カテゴリであると同時に、「存在の大いなる連鎖」的な、全体的な把握、ホーリズムみたいな「秩序」の中に置かれていた。コスモロジーを考えればOK。こうした世界全体をつながった-秩序を持った存在として見る視点があったけれど、近代ではそうしたつながりが消えて、生物は例えば「有機物」のような、独立した場所、一つの領域として考えるようになっていく。この「秩序」がこれまで出てきた「表 タブロー」の考え方。この意味で「秩序」が消失する。

7. 生気論の復活...「隠されたシステムの源泉」的なイメージとして

8. 比較解剖学+顕微鏡の進歩も関わっていく。見えなかった深層を見る、という考え

9. 高等動物→低級動物の分類は、こうしたシステムの複雑さから分類。基準は生殖・呼吸・食事

10. まとめ:「生命」のシステムを軸に生物学が作り替えられていた、という話

11. 生物全体の「秩序」が前面化…現代ではさらに生命概念、動的平衡とかオートポイエーシスとか出てくるけど、それ以前でもそうした「生命を生命足らしめているものはなにか」への注目が高まる。

12. 古典主義の「タクシノミア」はこうした、全体の秩序を網羅的に捉えるという考え方

13. バベルの図書館、ボルヘス的な

14. ラマルクとキュヴィエの関係。一般的な見方だとラマルクがより進化論的に、動的なものを導入しており、キュヴィエは固定的で古いとされてるが、むしろラマルクの進化論はダーウィンのそれとちがって、ある一つの到達点、平衡状態に向かっている、という意味で経済学のリカードなんかと同様で限定的だった。むしろキュヴィエの方が「秩序」という全体的な枠組みからより独立した領域に生物を引き離したという点で近代的である。

15. ※この「秩序」は、一種インテリジェント・デザイン論みたいなところで神の無限に通じる

16. リカードとの関係。安定状態に向かっているというところはまだ古典主義的。

17. 時間は流れ変化は行われていくが、それはある可能な枠(つまり秩序)の中でしかない

4 ボップ 言語学

1. まず経済学・生物学はフーコーの見方を置いといても一般的に「大きな進歩」が認められてる

2. 一方で言語学はそうした「発見」があるとはあまり思われていない。注目はされていない。

3. ポイントは ①インド=ヨーロッパ言語 ②比較文法 ③屈折の研究 ④母音子音の変化

4. グリム、シュレーゲル、ラスク、ボップがキーパーソン

5. 4つの理論上の線分 ①言語が内部から特徴づけられ区分される ②音に着目 ③語幹の理論 ④文献学

6. シュレーゲルのインド人の言語論、グリムのドイツ語文法、ボップのサンスクリット語の動詞活用体系

7. 言語ごとのシステム-特徴が分析・比較され、他の言語と区別される方法

8. 博物学と全く同じ。表面的な特徴の網羅ではなく、システムについて調べて機能比較する

9. 古典主義時代だと、前置詞、母音、子音…等が網羅的に検証されたが、近代はシステム重視

10. これも同様に「言語をそうならしめる」システムに注目されてるという話。

11. システムによって、例えば中国語とコプト語とネイティブアメリカンの言葉がくくられたり、アラビア語が「接辞法と屈折の体系の混濁」と言われたり、そうした文法構造・変化によって分類が行われる

12. ポイント:ここで言語間に根本的な優劣がなくなる。おそらく「複雑さ」で優劣はつけるかもしれないが、ヨーロッパ言語が無条件で優れている・秩序があり合理性が担保される、ということは共通認識にはなり得ないという話。「別々の組織を持っている」ということ。当然サイードならそこからまた反論しそうなところだけど。

13. 2つ目の線分の理論は…「内部的変化」の研究。母音・子音、アルファベットの研究

14. 短母音・副母音、といった非常にシステマティックなところ。「解剖学」の比喩。

15. 一度バラバラにして、その「見えなかった部分」からシステムを見る、というところが共通

16. 3つ目は「語幹」の話。i で終わると「行く」の動詞の関連だとか、バリエーションのシステム。

17. それを一つの言語ではなく多言語を比較する形で見る。材料でどう組み立てられるか

18. 「言語は人間的なものである。それはその起源と進歩を我々の自由に負っている。言語は我々の歴史・遺産である」 →グリムの研究とか、言語が人間の活動と一緒に変化してきた、生きたもののようなイメージ。活動の証明。歴史の変化、生き生きしたもの。民衆と関連して、「人間性」と結ばれる。

19. 4つ目は「近縁関係」の理論。これが文献学と強く関わる部分。

20. インド=ヨーロッパ言語学のような、近縁-遠縁で言語を見て、家系図のようなものを作り「歴史」へ

21. 生物学の「進化」概念とも似る。

22. かつては「時間的契機」があったけど、今回は「歴史」恣意・秩序的か、偶然的かという話?

5 客体となった言語

1. 古典主義は主体の表象そのまま。透明だったのが、再び「モノ」化する。

2. 言語には言語が伝えられる限界がある。みたいな話か。

3. 一般文法のときの「四変形」にここでの「四つの線分」が対応する。

4. 「近縁関係」⇔転移、「語幹」⇔指示作用、「内部変化」⇔分節化、「内部分析」⇔存在 エートル理論

5. 古典主義時代の認識は「有名論的」だった。世界の認識の枠組みが、言語にかなり頼っていた話

6. 近代ではもっと相対化される。「一つの世界の認識方法」くらいに。言語の信頼が弱まって独立

7. 言語それ自体が分析対象になる。

8. 記号論理学が登場、批評について…ラッセルの語も出る。おそらくは言語論転回の話。

9. 文学の存在…文学は文献学に対するアンチ的なもの。

10. 文学こそが、言語を「剥き出しの力」へと連れ戻す。プリミティブなもの?

11. 一方で文学は次第に自己完結的になっていく… ※ここ、難しい

9 人間とその分身

1 言語の回帰

1. まず、言語が表象から解き放たれた=古典主義からの脱却

2. これまでは「秩序・表」…網羅性があったが、生物・経済学はそれが壊されもう一度再組織化された形

3. 生物は「生命」概念を、経済は「労働・生産」概念を軸に再組織化。一方言語はそうならない。

4. ニーチェは善悪について語るのではなく→「誰が語っているのか」を知るということ。

5. マラルメの答えは、「言説そのものが語る」ディスクールがそれ自体でつづられるイメージ

6. 19世紀の初めに、この二人の問いかけが始まり、エピステーメーの契機となった。

7. 結論は出ておらず、問いかけは前に続いている。再統一化か、バラバラになろうとしているのか

8. ※現状はそれがバラバラになっていこうとしているように見える

2 王の場所

1. 再び「侍女たち」を確認していく。これは元は古典主義時代の「表象の二重化・透明性」を語ったもの

2. ここで「王様の位置」の考えを拡張すると、今度は近代の「人間」概念につながっていく。鑑賞者

3. ※Ever17の「プレイヤー=ブリックウィンケル」の視点、からで説明できそう

4. 古典主義時代には、そうした「鑑賞者の認知」があって初めて表象が存在できる…という考えは存在しなかった。「18世紀末以前に人間は実在しなかった」…人間=「外側からその表象全体を眺める認知的主体」としての人間。

5. 生命・労働・言語の歴史的な厚み…「人間」という知はわずか200年足らず前に造られた被造物

6. ※「人間主体」と訳してもいいかもしれない。認識の主体としての人間。

7. 古典主義では「人間」の立ち位置は全体の秩序の一つ、特殊領域でなく孤立せず、分節されただけ

8. 自然(ナチュール)と人間の本性(ナチュール)は対立しながら関係していた。

9. 人間は切り離され、独立し、むしろ人間主観の中に世界が取り入れられる。

10. 近代において、人間は「厚みがある第一義的な実在性」。客体と同時に至上の主体

11. 古典主義では「王の場所」にはディスクール、表象自体があった。

12. 言語(表現・表象)が、それだけが客体を語ることが出来た。世界の外側にいたのは言語=表象

13. ※現代において世界の外側にいるのは人間→データに代わりつつあるのでは?

14. 古典時代は人間の実存は問題とされてこなかった…言語=表象存在が第一義的だったから。

15. 「コギト」もその枠内で語られていたことに注意。人間概念とは異なる。

3 有限性の分析論

1. 「人間は知にとっての客体であるとともに認識する主体でもある」ここが重要。両義的立場

2. これまでは表象は「主体」一種インプットだったが、今度は「結果」アウトカム的なものになる。

3. ※「人間の認識」への信頼が圧倒的に強くなった、という話と思われる

4. もう一歩進んで、ある意味「人間」は、労働と生命と言語に支配されてる、という相補関係

5. そもそも「人間」概念が、労働・生命・言語といった概念からしか人間に接近できなくなる

6. ここで「人間の有限性」という概念が出てくる。

7. ※おそらく…人間にまつわるものを分析すればするほど、人間の限界が明確になってしまう。

8. ※例えば言語は世界にあるものが例えば2500とか、それ以上の場所に行けなくなるということ?

9. 一方で、有限性が出ると同時に、時間的・未来にはまた無限を約束すると想定することもできる

10. 「人間」の歴史・進化概念ができると → 人間は完結しない・変化し続けるところに焦点が当たる。

11. この「可能性」…今は限界なんだけど、この先どんどん無限に近づいていける、ことも明確になる

12. 言語でいえば…より完全な言語・情報伝達なりがこの先完成していく、可能性がある。

13. 「実定的」…「実証的」に近い。言説の成立を可能にするような場所・条件のこと。名言力。

14. ※「人間は無限じゃない…時間的存在だし肉体に狭められてるし」だからこそ「無限の可能性」的な

15. 「人間の有限性によって寸法の決められた形而上学」人間の思考の限界が人間の形而上学の限界

16. 「すなわち生命の哲学は、形而上学を幻想の帳として告発し、労働の哲学はそれを阻害された思考とイデオロギーとして告発し、言語の哲学はそれを文化の総和として告発するのである」

17. 人間になれば形而上学の、特に人間から外れた部分っていうのは意味がなくなるので逆にカット可能

18. これが近代の「形而上学の終焉」ということ。

19. 人間=有限から出発するので、思考する故に人間を思考できる。人間の認識に特権的立場を与える

4 経験的なものと先見的なもの

1. アプリオリ-アポステリオリの話。

2. 人間概念は古典主義では限定的にはあったが、「有限性」から出発しよう、というのは近代限定

3. 経験的…人間の肉体的・時間的有限性といった要因

4. もう一つは先験的弁証論。社会的・歴史的な影響。教育とか…構造とかハビトゥス的な要因

5. ここで「真実」をどう位置付ける? 二つのモデル…実証主義タイプと終末論タイプ。

6. 実証主義タイプ…経験主義と関連。

7. 終末論タイプ …マルクスの究極段階を考えればOK。革命で「最終的に」たどり着く。時間の果て

8. この二つに対し、さらに異議申し立ての意見が出てくる。

9. フーコーはさらに進み、「人間は実存するか?」と自らに問うこと…※実存主義が解体される。

10. ※サルトル、マルクス、ハイデガーといった実存を本質として捉える思考は解体される。

11. 人間概念を「発明」と見ること → 人間も、人間主義も、歴史も、解体されてしまう

12. ニーチェは…人間・神は存在しなくなって「超人」が存在するという理論

13. ※フーコーはニーチェをこう捉え返しているが、一方でニーチェの言う「人間」はフーコーのような考えとは別であるように推測する。

14. 「人間はすでにだいぶ以前から消滅してしまい、現に消滅し続けており、人間についての我々の近代の思考、人間に対する我々の心遣い、我々の人間主義(ヒューマニズム)というものは、轟き渡る人間の非在のうえでのどかに眠り呆けているという一事を、<回帰>の哲学の中で言おうとしたものにほかならない」 →ニーチェの永劫回帰理論?

5 コギトと思考されるもの

1. コギト=自己認識、と考えればOKぽい。近代から行くとコギトエルゴスムは不可能という話

2. デカルトのコギトエルゴスムが可能だったのは「表象」ベースの思考様式だから

3. ※ウィトゲンシュタインが言う「言葉の限界=世界の限界」理論→無限性への憧れが無いのでは

4. 「生命の有限性」みたいなものとコギトは相性が悪いという話

5. 「問題なのはもはや真実ではなく存在であり、自然ではなく人間であり、認識の可能性ではなく、本源的誤認の可能性であり、 科学との対比における哲学書理論の根拠がない性格ではなく、明晰な哲学的意識のうちへの、人間が自己を認知することのないあの根拠づけられぬ諸経験領域全体の奪回なのだ」

6. ざっくり:人間が有限だから、そもそもデカルトの方向性だとコギトが担保出来ない。

7. 人間は未だ思考されていない・届いてないところの可能性がある。完結が不可能。

8. 「言語・思考」が古典主義時代は絶対的だったから「思う=在り」になったが今では不可能。

9. ここでは時間と死の問題が語られる…時間的に有限的に区切られてる人間が「我あり」とは言えない

10. 「在り-存在」は、デカルトの時代と変化し、「人間概念における有限的な存在」でしかない。

11. 近代的エピステーメー下のデカルト「有限的なわれが認識する―ゆえに有限的なわれ在り」→現象学

12. ここから二つの帰結…一つは現象学…コギト+カントの先験的モチーフの合体

13. もう一つは実証的なもの。思考されぬもの、フロイト。

14. ★重要…「無意識-思考されえぬもの」は、人間概念と軌を一で出てきたという話。

15. 思考されえぬもの - 無限性と関わってくる。

16. マルクスにおける「疎外」、ヘーゲルにおける「アンチテーゼ」、フッサールにおける「潜在性」

17. 「汲みつくせぬ夜の部分」という、二項対立のイメージ。

18. 「組みつくせない」=分からない=無限の可能性なので、無限に思考が必王となる。

19. ここから、道徳、人間主義、人類の義務、歴史を引き受ける…といった命令・義務感が生まれる

20. サルトル、ハイデガー、ヘーゲル=マルクス的な「人類の義務」思考は「さして意味がない」

21. 「近代の思考には、実際のところ、ひとつの道徳を提示することは未だかつてできたためしがない」

22. ニーチェ、アルトー、バタイユはそれを知っていた人々。

23. ヘーゲル・マルクス・フロイトの「愚劣」は「思考がある階級のイデオロギーを表現する」との観点

24. 「思考がその隠れ家から外に出て、おのれの選択を表明するように仕向ける人達には、勝手に語らせておこう…近代の思考にとってありうべき道徳などというものはない。なぜなら19世紀以来、思考は既にその固有の存在において、それ自身の「外へ出て」いるのであり、もはや理論ではないからだ」

25. 哲学・道徳が、政治的選択に還元されること

6 起源の後退と回帰

1. ざっくり:近代における「起源」の探求は不可能で、むしろ「虚の頂点」として働く。漸近的

2. 古典主義の「起源」は、一種イデア的、純粋な形態の発見が目的 → ルソーとかの「自然人」的な

3. 言葉の起源が「音」とかボディランゲージとかそういう、「最もシンプルな形態=本質」

4. 近代は「歴史」概念が強くなり、もっと実証的・経験的になるので「理念的起源」は想定不可能。

5. 「歴史性をもたらすのはもはや起源ではない」…「円錐体の虚の頂点」

6. 例えば「思考」そのものが歴史的に獲得された、と考える…思考そのものが歴史をはらんでいる。

7. ※「人間の起源」は考えることが不可能だし、むしろ重要でない。「いまここ」が中心

8. ※歴史を考えるとき「いまここに至った歴史的原因」の方が重要 →過去に行くほど無意味という話?

9. ※人間主体にすることで、時間・歴史が相対的になったという話か

10. 「起源にあるもののレベルは、人間にとって、もっとも自分に近いものであるはずだ」

7 言説と人間の存在

1. 古典主義の言語の四辺形に対応する近代の四つの理論。

2. ①有限性の分析 ②経験的=先験的反復の分析 ③思考されぬものの分析 ④起源に関する分析

3. ①動詞の分析(存在・エートルの理論) ⇔ 有限性の分析に対応 人間がどう現実へ存在するか

4. ②分節化の理論 ⇔ 経験的=先験的

5. ③指示の探求 ⇔ 思考されぬもののの分析 …「眠っている表象」

6. ④転移の理論 ⇔ 起源に関する分析

7. とにかく「有限性」が前面化したよ、という話。

8. 古典主義の「言語・言葉」=客観が、人間の実存=主観に代わったよ、という話。逆転。

9. 古典時代では「思考」も絶対的なものだったけど、近代だと人間ベースになるので相対的になる

10. 形而上学は「人間の有限性の枠内」に閉じ込められる。

11. これはカントの「人間とは何か?」という問いかけの中で既にスタートしていた。

12. 「私は何を知ることが出来るか、私は何をなすべきか、私には何を希望することが許されるか」

13. 形而上学が「無理」と言ってるのは、「思考停止」のイメージと思われる。古典時代は、形而上学は「独断論の眠り」を眠ってたが、近代では「人間学の眠り」を眠る。目覚めるためにはこの人間学の四辺形を破壊する = 人間主義、人間認識中心の知を逃れなければならない。

14. ニーチュは最初の「人間」とその「有限性」をぶち壊そうとしていた。

10 人文諸科学

1 知の三角面

1. 人文諸科学 = 心理学・社会学・文学と神話の分析(+歴史?)

2. 人文科学 = サイエンス・ヒューメイン 「無意識なもののを解明する規則の分析」 多分もっと広い

3. 精神分析と文化人類学はこの外側として扱われる (人間から出発してないから)

4. 人文諸科学の誕生は、当然近代の「人間」の成立。

5. 「人間が思考する有限的な主体」となると同時に、「人間が分析される対象=客体」になったそのとき

6. 「心理主義」社会学主義」「歴史主義」が出てくる。後述

7. 近代のエピステーメーの3つの次元(ベースにしてる理論みたいな)

8. ①数学と物理学。明白で確証的な領域 自然科学のイメージ

9. ②言語学・生命概念・生産概念。因果関係とか構造的なもの。社会科学的なイメージ。

10. ③哲学的反省の次元。これが「三角面」 人文科学のイメージ

11. 「人文諸科学」は、こうしたいろんな科学…知の枠組みへの「危機」として現れる。異議申し立て

12. ここでの「人文諸科学」は、サルトルとか人間を基礎づけようとしたベクトルを持つ者のこと?

2 人文諸科学の形態

1. 数学科する=実証性を手にしようとする志向 → ※データサイエンス的な話、ラトゥールと関わりそう

2. 数学との関係…数学的な考えは人文学の基礎にはならないよね、という話。

3. マテシスの後退…数学が引いたところで人文学が行われている・発展したという話。

4. 「人間の成立」も、マテシスの後退が必要だったという話。

5. 人間を他者との関係の中でとらえようとすると → 生命よりは、労働・生産といった「出来事・動き・現象」というところで「人間」が捉えられてるって話か。

6. 人文科学の対象は言語=ランガージュでなく、人間という存在。

7. ※ハード的な人間ではなく、ソフト的なもの、システムとか認識とかが大事

3 三つのモデル

1. 心理学的領域…生物学由来

2. 社会学的領域…経済学由来 社会学・政治

3. 言語学的領域…言語学由来 文学・神話

4. 二つの問題=例外 ①実定性問題 ②無意識=施行されえぬものの問題

5. 人文学の歴史的二項対立…「解釈⇔構造」と思えばOK。

6. 人間を社会的動物みたいなものとして、メカニズムで考えるやり方。対象。プログラム的人間像把握

7. 必要と欲望、「葛藤」を抑えて、判断して、社会を生きる、みたいな人間モデル。

8. これに+して「意味」の概念で、文化とか生活様式とかを考えればOK

9. 機能⇔規範(生物)、葛藤⇔規則(経済)、意味作用⇔体系(言語) で人間の認識を捉える。

10. 機能⇔規範、というのは身体⇔環境(教育とか含めた)と置き換えればよさそう。

11. 3つのモデルに分割したけど、横断もしてるよ。例えば意味作用→葛藤に関連するし。

12. この3つのモデルの組み合わせまで考えれば、19世紀以来近代の人文諸科学を全部把握できる

13. 歴史的には…最初に生物学→経済学→文献-言語学がヘゲモニーを取る。

14. フロイトの重要性。人間の認識を、文献学-言語学的モデルに近づける。

15. ※なんだかんだで―これらの3つのモデルが人間の意志を(無意識的に)決定する、みたいな?

16. 「思考されぬものの表象可能性とを保証する」

17. ※人間をメタ的に扱う=分析可能なものにする、みたいな話か

18. これら(三つのモデル)が人文科学を覆う。また「意識と表象を分裂させる」

19. ともあれ「人間」概念が創られたものだよ、ということの再確認。

20. 「人文科学」と「人間諸科学」は別のもの。「諸科学」は?

21. 「人文科学」=「無意識なもののを解明する規則の分析」

4 歴史

1. 「人文諸科学」=心理学・社会学・文学と神話の分析(+歴史?)

2. 以前は歴史は「統一的なもの」として見られてたが、近代でその統一性は打ち破られ「非歴史化」する

3. 一般的に、マルクスの歴史概念…進歩主義がどん詰まり、と考えるけど →ちょっと違う

4. 多分…絶対的な秩序の中に歴史が位置付けられた → いろんな意味で歴史が独立・個別化した

5. (無限の可能性のため)歴史が策定される一方で、有限な一個の人間とって歴史の価値は弱まる

6. 「人間それ自身の歴史」蓄積された知識とか、個々人の中に体現される「歴史」の話っぽい

7. ここも、「全体の秩序」としての歴史より、「各人の人間の中に現れる歴史」の方が優越すること。

8. つまり「人間の認識」を中心とする「歴史」の意味づけ

5 精神分析、文化人類学

1. 精神分析と文化人類学は現在特権的な位置を占めている

2. 精神分析は人文科学の内部にある「無意識なものの言説」を行おうとする、内部批判機能を持つ

3. 他の分野は…無意識を「見えないもの」にするけど、精神分析は最初っからそれに向かっていく

4. フロイトの方法への批判への再批判

5. 死・欲望・狂気について

6. おそらく…精神分析は、人文学がやるように、一般化することに抵抗する=ので、他の人間学みたいに一般化することも出来ない。個別の体験、その実践であるから。

7. 文化人類学は…「歴史のない諸民族の認識」→歴史と関係を持たない。そこで構造で社会を捉える

8. ※一種「考現学」みたいな話をしてるのかと。

9. 文化人類学は、他者・多文化…ヨーロッパ的なもの、中心化しようとする知の圧力から常に逃れてしまう。比較を行おうとするとき、相対化するプロセスがそれを許さない。

10. フーコーみたいに、「体系がいかにしてつくられるか」というところに着目せざるを得ない

11. 「文化人類学も精神分析も、人文諸科学のなかにあらわれうるようなかたちでの人間それ自身にではなく、人間についての知一般を可能にする分野にむかって問いかける」

12. つまり、「人間」を研究する近代の知とは別に、「それを可能にする」ところを問うという話

13. メタ人文学

14. 「つまり、いついかなるときにも、精神分析と文化人留学は、人間のなかにある特異なもの、人間のなかにあるかけがえのないもの、人間が経験にあたえられるどこででも一様に有効なもの、の輪郭を描こうとはしないのである」

15. 「精神分析と文化人類学は、人間という概念なしですますことができるばかりか、人間を経ていくこともありえない」

16. レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』の引用 人間の解消

17. 「人文諸科学との関係において、精神分析と文化人類学とはむしろ「反=科学」であるかもしれない」

18. 常に人間を解体しようとするため。

19. これ多分、ここまで語ってきた古典主義時代とか類比の世界とかに文化人類学が触れるという話も

20. 「個人の唯一無二の経験が、文化の体系に対して垂直」なのが精神分析・文化人類学の特徴

21. 個人の体験が社会全体の中に「還元」されない、という話?

22. 最後の言語学の話が始まる。言語学もまた「人間そのものについては語らない」→人間の終焉へ

23. マラルメがニーチェへの回答で「語そのものが語る」と言ったように

24. シュルレアリスム→カフカ、バタイユ、ブランショ →有限性の経験、思考されえぬ思考の経験

25. ※バタイユの非-知の考えとか割と重要かも

26. カントが「有限性」を定めたところで思考する。

27. 一方、有限性は可能性を予備、「完成と終焉という印象」が人間を眠らせる。

28. ヘルダーリン、ヘーゲル、フォイエルバッハ、マルクス…「近づきつつある確信」→錯覚やん

29. 人間の終焉(人間の有限性が人間の終焉となるようにするあの厚みの無い、あの知覚しえぬずれ、同一性の形態のなかでのあの後退)

30. もう一度「人間」概念の誕生について語り、そしてその人間概念、人間指向を放棄すべきでは、という提言。

6

1. 「人間は波打ちぎわの砂の表情のように消滅するであろうと」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?