尾崎豊論

ワタクシが尾崎豊と出逢ったのは1985年3月、中学3年生でもうすぐ中学校卒業という時期でした。卒業ということで、記念に何かレコードが欲しいなぁと思い、その年の1月21日にリリースされていた「卒業」という12インチシングル(LPのサイズで45回転のもの。通常のシングル盤より長い時間収録出来る)を買ったのが始まりでした。

何故尾崎豊だったのかと言うと、特別な理由があった訳ではありません。卒業記念なのですから「卒業」をテーマにしたレコードが良いな、程度のことです。当時、他にも「卒業」というタイトルの曲が何曲かありましたが、どれも女性アイドルのものばかりでしたので、尾崎を選んだのは自分にとって必然だったと思います。尾崎豊というアーティストについては、毎月愛読していた音楽雑誌「GB」で記事を読んでいましたので、それなりの印象はありましたが、音楽的なイメージはそれほど付いておらず、殆んど無垢な感じだったと思います。一般的にも尾崎は「夜明け前」という感じでしたね。

中学生という時期は多感な時期であり、ワタクシにも色々なことがありました。音楽にのめり込んだのも中学生からでしたし、たった3年間の学校生活で3回転校するという現実もあり、今考えても中学校生活は10年くらいあったのではないかと思うくらいです。そのクセ中身は超濃厚で、今の4〜5年が当時の1年くらいだった感じがします。

そんなワタクシでしたが、それでも中学校卒業ということは喜ばしいことであり、心の中に青空が広がっていたのではないでしょうか。そういう訳なので、卒業記念に買ったレコードには「爽やかな風が吹いて 桜が綺麗だね 思い出はずっと永遠だよね」みたいな卒業ソングを求めていたのかもしれません。そんな中学時代では無かったのにね。

しかし、レコードに針を落とし歌が始まった途端、そんな想いは粉々に砕かれ、衝撃的な言葉の数々に打ちのめされてしまいました。そこから尾崎を熱狂的に聴き始め、今に至っているという訳です。

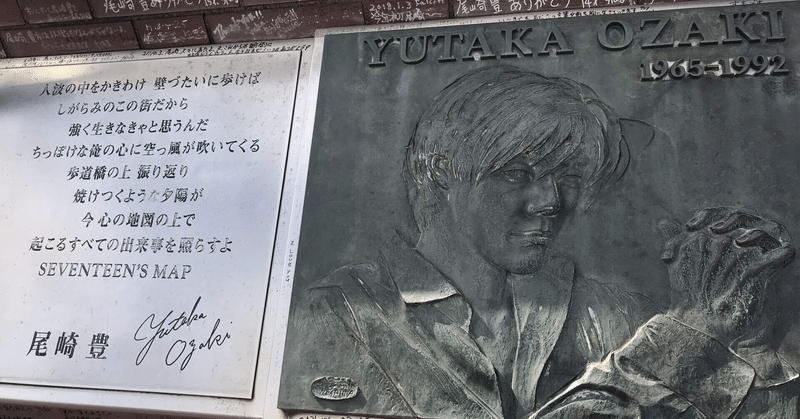

尾崎を聴いてまず感じたことは「あ、歌というものは自由で良いんだ。自分が思ったことを、そのままの言葉で歌って良いんだ」ということでした。もちろんそれまでも自由なものであるとは思っていましたが、どこかオブラートに包んでいたり、詩的な表現でないといけないもののような気がしていたのも事実でした。 尾崎のメッセージ性については、今更ワタクシが語るまでもないと思います。今もなお多くの人に聴き継がれ、遺した歌はロックアンセムとして聴かれ続けています。

しかし、メッセージソングとは言っても、それまでのメッセージソングと大きく異なるところがあります。それは、尾崎の全ての歌には、尾崎自身がいるということです。つまり、全てがノンフィクションであり、全てが尾崎の分身であるということではないでしょうか。それは功罪両面あったと思います。感じていることをストレートに表現している分、メッセージは強烈に伝わりますが、他者に余白を与える隙間が無い分、音楽としての広がりが狭まってしまうのは否めません。それでもあれだけの支持を受けられたのは、尾崎豊という人物のカリスマ性に外ならないでしょう。天才とはそういうものです。有無をも言わせず自分の世界に他者を引きずり込んでしまうことは、天才以外の何物でもありませんから。

「現代の若者には尾崎豊のメッセージは理解されない」という論評を時折見たりします。しかしそれは、我々が10代の頃も同じだったのではないでしょうか。尾崎が大好きな人は大好きでしたが、興味がない人は全く興味を示さなかったように思います。寧ろ、そういう人の方が多かったのではないかと思います。そういう意味では、尾崎はメジャーではありましたが、マジョリティでは無かったということでしょう。当時の人気は凄まじかったですが、特定の人達が熱狂していたということで、多くの人達は軽薄短小なバブルの煌びやかさに惹かれ、人生とは?人間とは?と説く重たいメッセージソングには、興味を示さなかったように思います。

尾崎豊は「ロック」というカテゴリーに入っていましたが、音楽的にはロックというよりもフォークに近い部類だったと思います。尾崎自身、影響を受けたのは井上陽水やさだまさしといった日本のフォークシンガーであると言っていましたし、デビュー前のデモテープは非常にフォーキーなものでありました。ロック的なアプローチになったのは、デビュー後のサウンドメイクにおける部分が大きかったのではないでしょうか。尤も、メッセージソングということで言えば、60〜70年代の日本ではロックよりもフォークソングの方が市民権を得ており、「自らの思いをメロディーに乗せる」ということについては、フォークソングの方がロックよりも進んでいたように思います。まぁ、ロックだフォークだなどという区分けは、外野が勝手に言っているだけで、アーティスト達はそんなことを気にせず、自分の思い描くイメージのままに歌を創り上げていただけでしょうけどね。

デビューアルバム「十七歳の地図」は、それまでに書き溜めた尾崎の熱い想いが一気に噴き出し、繊細なメロディーとポップロック的なサウンドが見事に融合した最高傑作だと言えるでしょう。アレンジは当時佐野元春バンドのキーボーディストだった西本明氏と、今もなお浜田省吾さんと活動を共にするギタリスト、町支寛二氏の2人でした。これはディレクターである須藤晃氏のアイデアであったといいます。当時、須藤さんは浜田さんのディレクターでもあったため、町支さんにアレンジをお願いするのは頼みやすかったのかもしれませんね。

この2人のアレンジにより、尾崎の歌はロックという服で装飾されました。これはワタクシの推測ですが、尾崎には自分の曲のサウンドに対するイメージは、あまりなかったのではないかと思います。オーディションの時のデモテープはアコースティックなものでしたし、曲の構成も既存の音楽に囚われない自由なものでしたので、「こういうサウンドのこういう曲が作りたい」ということではなかったのではないでしょうか。それよりも「自分の言いたいこと、感じていること、心の中にあるものを吐き出したい」という気持ちが強かったのだと思います。そういう意味では、誤解を恐れずに言えば、尾崎は音楽が取り立てて好きだったという訳ではなかったのかもしれませんね。自分を表現する手段として音楽がそこにあっただけで、その手段は小説でも写真でも演劇でも、出来ることであれば何でも良かったのかもしれません。もちろん、好きでもないことをやったということではないでしょうけど。まぁ、あくまでもこれはワタクシが勝手に感じていることですが。

尾崎は10代のうちに3枚のアルバムをリリースしました。ワタクシが初めて聴いた「卒業」は2枚目のアルバム「回帰線」に収録され、このアルバムがチャートの1位になり、ここから尾崎豊の大ブレイクが始まるのでした。ちなみにデビューアルバム「十七歳の地図」は1983年12月1日にリリースされたのですが、イニシャルプレスは僅か1,500枚。CBSソニーという当時の大メジャーレコード会社においても、大々的に売ろうとする姿勢は皆無の数字でした。

しかしこの「回帰線」での大ブレイクが、その後の尾崎に陰を落とし始めるのでした。3枚目のアルバム「壊れた扉から」以降、詩的な面で非常に難解な曲が増えていったのです。考えてみれば、2枚目のアルバムまではアマチュア時代の曲が含まれており、それは「学校」というものに対する憤りという大きなテーマがあったのですが、高校を中退しプロの表現者として改めてテーマを考えた時、仮想敵とするものを見失ってしまったのかもしれません。それでも仕事として何かを表現しなければならないとなった時、尾崎は自分と戦わなければならなくなったのでしょう。

そもそも尾崎は、教育というものを否定していた訳では無いと思います。そうでなければ、青山学院高等部に入学出来る学力をつける必要など無いと思われるからです。中学時代は当時で言うところの「ツッパリ」(今でいうならヤンキーでしょうか?それもまた死語っぽいですけど・笑)でありながら、青山学院に入学出来る学力をつけたということは、ガリ勉君でもなかなか出来ないことです。その努力を惜しまず出来るということは、学ぶ楽しさや喜びを分かっているということだと思います。

そうであるとすれば、尾崎が敵視したのはやはり「学校」そのものではなく、尾崎の周囲にいた特定の「教師」だったのでしょう。その教師は少年達からすれば、大人の代名詞となります。もちろん尾崎自身にも良くない点は多々あったのでしょうが、学校という場において絶対的な権力を振りかざす特定の教師を、尾崎は許せなかったのかもしれません。

4枚目のアルバム「街路樹」は1988年、尾崎が22歳の時にリリースされました。アルバムの全体的な印象は、それまでのトーンとは大きく変わりました。ポップロック的なアプローチが少なくなり、AOR的な要素が感じられるようになったのです。このサウンドには賛否両論ありますが、ワタクシは結構好きです。特にタイトル曲「街路樹」のダイナミックさは、ポップスという枠では収まりきれなかったでしょう。詞はどんどん難解になっていきましたが、どこか醒めたような、諦観しているような世界観は、大人としての尾崎豊の世界を広げるものであったと思います。

しかし、尾崎を取り巻く環境は万全とは言えませんでした。本人も1987年に覚醒剤で逮捕、起訴され、ビジネス上でもレコード会社の移籍問題に悩まされていました。「外部の大人達が、売れている自分を巡って争奪戦を繰り広げている」という事実は、自分がビッグマネーを生む商品でしかないという認識を持たせるのに十分なことであったということでしょう。

尾崎はその後、1990年に「誕生」、1992年に遺作となる「放熱への証」というアルバムをリリースします。これらのアルバムでは初期の尾崎のようなポップロックサウンドに戻りましたが、10代の頃にあった瑞々しさは感じられなくなりました。それは「10代だったから」ということもあるかもしれませんが、それ以上に恐らく、相当創作に苦しんだ跡が見える(聴こえる)からです。もがかんがためのもがきを、晩年の尾崎は再生していたように感じてしまうのです。もちろん、周囲の期待も大きかったでしょうから、そのプレッシャーとの戦いは苦しかったでしょう。尾崎は20代中盤になり、かつてのような「教師」や「学校」という具体的な仮想敵を見つけられず、刃の矛先は自らの内面へと向かっていってしまったのではないでしょうか。

この2枚は古巣のCBSソニーからのリリースとなりましたが、所属事務所との確執や様々な人間関係のトラブルがあり、最終的には個人事務所を立ち上げ、自分で全てをプロデュースしなければならなくなりました。実現しなかった「放熱への証」のツアーは、イベンターを通さず、自ら興行しようとしていたと聞きます。そこまで自分の環境を追い込んでいった尾崎豊。最終的には何とも言えない最期を迎えてしまうのでした。

尾崎豊の歌には、苦悩と戦う人間の姿が刻まれています。それは単純に少年時代の大人に対する不信感ということだけでなく、現世の矛盾に対するものであったとも思います。突き詰めると、尾崎は自分自身に対しても矛盾を感じていたでしょう。苦しみの根源はそこにあったのではないでしょうか。一般的に良しとされる価値観に対する対する反抗、それは若さ故の正義感だったとしても、そこに組み込まれてしまう自分に対する怒りがあったように思うのです。学校教育に疑問があったとしても、青山学院という高偏差値の学校に入学してしまう自分。反体制と言いながら、CBSソニーという大資本の傘の下で売れていく自分。それらは本当は悩むべきところでは無いのでしょうが、根が非常に生真面目な人なのでしょう。その乖離するダブルスタンダードが、日に日に彼を苦しめていったように思えてなりません。自分が作り出した歌に、結果的に縛られていったように思えるのです。もしかすると、あの時亡くならなければ、それを乗り越える時がやってきていたのかもしれませんね。それを思うと残念でなりません。

考えてみれば、ワタクシはもう尾崎の倍以上生きてしまいました。

それでも、尾崎が10代20代の頃に作った歌に、今もなお励まされ、勇気づけられております。それはこれから先も変わらないでしょう。

もうすぐ春、「卒業」の季節です。

この春、ワタクシは何から卒業するのでしょうか?

あと何度自分自身、卒業すれば、本当の自分に辿り着けるのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?