正解のコモディティ化を阻止せよ、アートの力はいかに。

ベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』の著書である山口周氏に、現代ビジネスに潮目が来ていること、そんな社会に "アート" はどのような価値をもたらすかのお話を伺った。

山口氏は、電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在は、イノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成を専門に、コンサルタント、執筆家として活躍されている。

目次

1)現代社会は、正解のコモディティ化でお手上げ状態

2)役に立つ・立たない × 意味がある・ない?

3)今後目指すべきは "グローバルニッチ" という新たなマーケットポジション

1)現代社会は、正解のコモディティ化でお手上げ状態

山口氏曰く、現代社会は下記の事態に陥っていると言う。

正解はあっても、問題を見つけられない。

モノがあっても、意味を見出せない。

昭和から平成に移り、価値の重点が、過剰なモノから、希少なモノへと逆転した。(今は令和の時代に入った、これからどうなるだろう…)

その中、今、世界中で、正解がコモディティ化してしまっているのが課題だ。

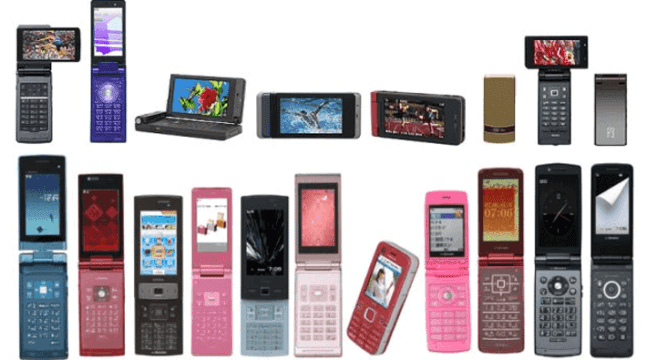

「例えば、携帯。この見分けのつかなさはなんでしょう?!」という問いかけにハッとした。たしかに、色が違うようにしか見えない。

山口氏曰く、当時は、携帯電話を作る作法が収斂していた。つまり、ボタンの配置までミリ単位で同じだったよう。

それはなぜか?

正解を導き出そうと、ある程度のビジネスにおけるスケーラビリティを持たそうと、マーケットインで商品開発をしてきらから。

他にも、「電通の吉田秀雄さんが、広告にマーケットインを取り入れた。だから、儲かった。では、自社も!」…と、右向け右といった号令のように、そのような市場調査を代理店側が取り入れ、企業側に説き、勝ちパターンとして収斂してしまったようだ。

これでは、世界が似たモノ、作業で溢れかえってしまう・・・

人は主人であり、マーケティングは家来である。

目的と手段をごっちゃにしないように区別しないと。

2)役に立つ・立たない × 意味がある・ない?

・役に立つ/立たない(サイエンス)

・意味がある/ない(アート)

山口氏は、「役に立つ」と「意味がある」の2軸で考えると、わかりやすいと言う。これまでは、世の中にある組織や企業、そして個人も、「役に立つ」か「意味がある」かのどちらかでしか、世の中に居場所を与えられなかった。しかしながら、もう、役に立つ市場で戦っても、アスレチック市場と同じで、ずっと勝てないと現代ビジネスにおける課題を指摘された。

役に立つはものは、とにかく安ければいい。

これからはアートの力、センスメイカーが大事。

3)今後目指すべきは "グローバルニッチ" という新たなマーケットポジション

山口氏は、日本はずっとメジャーな市場ばかり、ニッチな市場はなかなか責めれていない。一方で、ニッチな市場は、共感させることで売り込んでいける攻めるべきポジションだと言う。

国内の市場規模が縮小する中、ニッチグローバル、グローバルニッチという新しいマーケットポジションをとっていくことが重要ではないか。ファンベースとしても、満足度が高いし、ビジネスでもニッチがデメリットでなくなったからだ。

これこそ、細分化し攻めていくサイエンスの力を活かし、精神性と身体性を共にしたアートの創造力によって、人々の共感を生んでいく、ということではないだろうか。

情報元:

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論 第4回 山口周氏 2019/05/08