楽しそうに働いて生きている大人に話を聞いてみた|笠間市立友部中学校キャリアFES

「将来何になりたい?」という質問をされたことのない人は、きっといないはず。

「ケーキ屋さん」「電車の運転士」「サッカー選手」などといった職業名を挙げるのが一般的でしたが、今はもっと広い意味で、生き方全体を指す質問と捉えられるものになっていますよね。

今、子どもたちには、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が求められています。

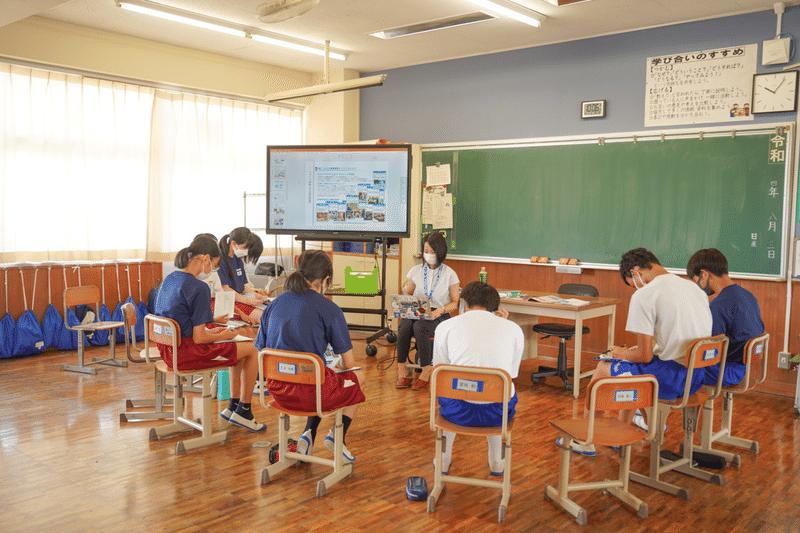

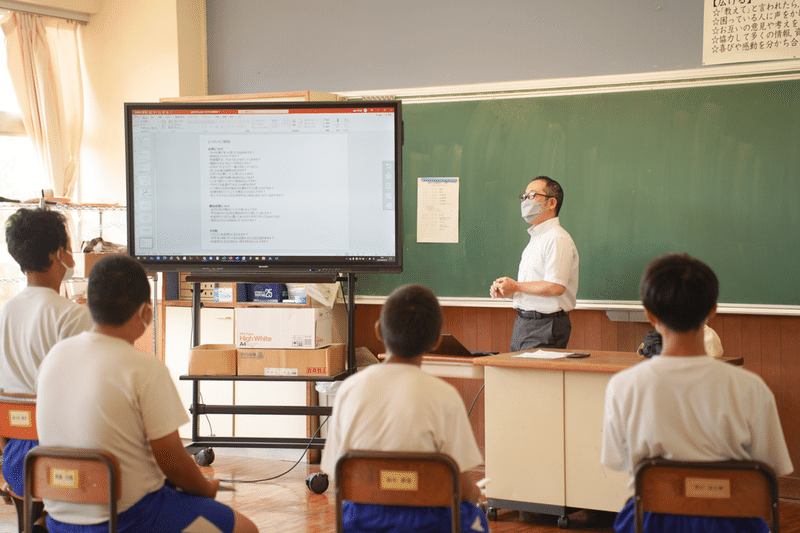

職業はもちろん、自分らしい生き方を見つけるきっかけづくりになればと、2022年8月3日、 笠間市立友部中学校の2年生向けにキャリアFESを実施しました。

この日、友部中で講話を行ったのは18名もの講師。過去最大規模での実施です!

生徒の皆さんのキャリアの選択肢を広げるべく、さまざまな職種で活躍している社会人の方々に集まっていただき、生徒の皆さんに関心のある講和を事前に選択してもらう少人数選択制での運営にこだわりました。

今回の記事では、6名の講師による職業とキャリアに関する講話の様子をお伝えしていきます。

キャリアFESとは

「熱い大人に触れる」「普段関わることの少ない職業に触れる」「既存の価値観にとらわれない生き方・働き方を知る」「感じたこと・学んだことを言葉にする」ことにより、これからの時代を生きていく生徒たちが自分の歩む道を考えるプログラムです。

1. 高木真矢子さん 合同会社JOYNS CEO ライター・編集者・プロデューサー

小学生のときに取材を受けた経験をきっかけに新聞記者に憧れを抱くも、なかなか思うようにいかない中学時代から長年迷走を続けたという高木真矢子さん。

そんな中でもビジュアル系バンドのマネージャーやラジオ番組のディレクター、自ら応募した地域レポーター、気になる資格を手当たり次第に取得など、やりたいことに手を伸ばし続けてきました。

結果、独学で会社を設立。水戸経済新聞の編集長を始めとしたさまざまな業務を担当しながら経営5年目を迎えた高木さんの「振り返ってみると、楽しんでやってきたことが今に繋がっている。今の仕事がすごく楽しい」という言葉は、参加していた子たちの心に響いたようです。

業務に関しては、取材に行くまでの準備・アポイント・その後の編集作業など、記事ができるまでの過程を説明していただきました。

記事は生徒たちも目にしたことがあるものですが、1つ完成させるまでにいくつもの過程があるとは想像したことがなかった子がほとんどだったのではないでしょうか。

水戸経済新聞で掲載しているのはニュースなので、取材では自身が理解できるまで話を聞き、主観を入れずに事実を正確に伝えることが大切とのこと。そのために気をつけているポイントを伺い、信頼できる情報づくりの裏側を垣間見ることができました。

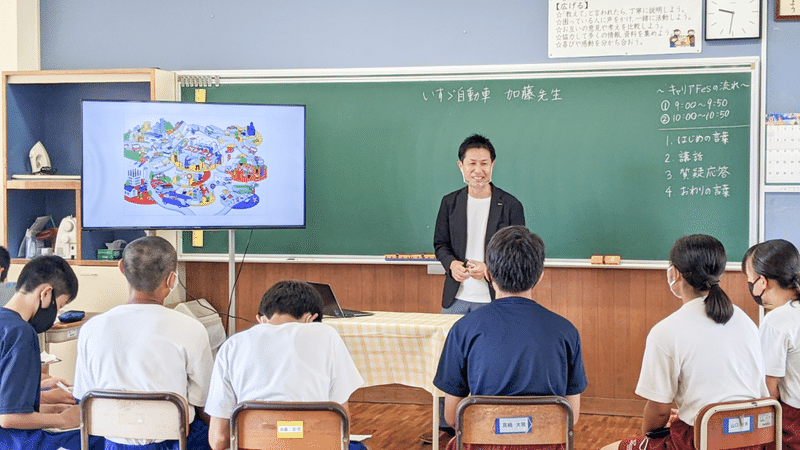

2. 加藤泰隆さん 茨城いすゞ自動車株式会社 経営企画部 部長

仕事を選ぶときには「その仕事の“世界観”に共感するか」を大切にしてほしいとお話してくださったのは加藤泰隆さん。

ネクタイを締める仕事がしたかったからという驚きの理由で茨城いすゞ自動車へ入社したそうですが、この日の服装はTシャツにジャケットとノーネクタイ姿。生徒からネクタイがないことについて質問が出た際には、会社で内勤の人はTシャツでの勤務がOKとなったことと、今はネクタイがない方が好みであることを明かしてくださいました。

「好みややりたいことは変わっていく。それでも、会社の目指す“世界観”に共感しているから転職することもなく仕事を続けられている」という言葉には説得力がありました。

加藤さんが共感している茨城いすゞ自動車の目指す“世界観”は、「『運ぶ』を支えて地域を笑顔にする」とのこと。野菜や洋服、ケーキなど、普段手にしているものはすべて誰かが運んでくれているから不自由な思いをせずに住んでいるんだと気付かされます。当たり前に感じている“運ぶ”仕事の価値を考えることができました。

講話の最後には「未来の自分に誇れる今日を」というメッセージで話を締めくくってくださった加藤さん。この言葉が刺さった生徒は多かったようで、「1日1日今を大切に、後悔のないように生きようと思いました」などといった感想がありました。

加藤さんが後日更新されたブログもぜひご一読ください◎

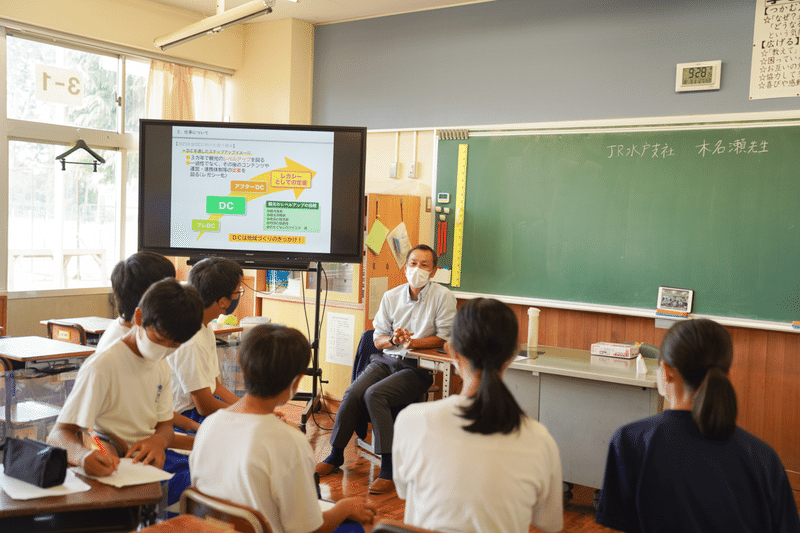

3. 木名瀬友和さん JR東日本水戸支社 営業部事業課

乗り物関係の仕事に就きたいという理由で就職した木名瀬友和さんのお話ではまず、やっていない事業はないのではと思える程のJR東日本の業務の幅広さに驚きました。

ご自身はきっぷの確認やお客様の案内などといった駅での勤務からキャリアをスタートし、車掌、運転士、社内異動で不動産関係、経営企画、茨城県の観光物産課への出向を経て現在の事業課で地域活性の仕事に携わっているとのこと。転職したかのようにまったく違う業務ばかりで、新しい仕事を担当するのは大変そうに思えます。

しかし木名瀬さんは、自身の家を建てるのに宅建の資格を所持していたので希望して不動産の部署へ行ったり、地域活性を担当するにあたってまず自分が体験してみようと、観光マイスターやサイクリングリーダー等の資格を取得したりしたとのこと。

「仕事が趣味だし、趣味を仕事にしています」という働き方は、将来働くなら好きなことを仕事にしたいと考えている生徒の目に理想的に映ったようです。

また、現在担当している地域の魅力を発信するためのデスティネーションキャンペーンについても触れ、「体験王国いばらき」として県の魅力を全国に発信していくとのこと。笠間栗のブランディング化への取り組みなどを具体的に紹介してくださいました。

「茨城県の魅力を語れる人になってほしい!」という強いメッセージに刺激を受け、感想に「地元のことをもっと知りたいと思った」と綴る生徒が多くいました。

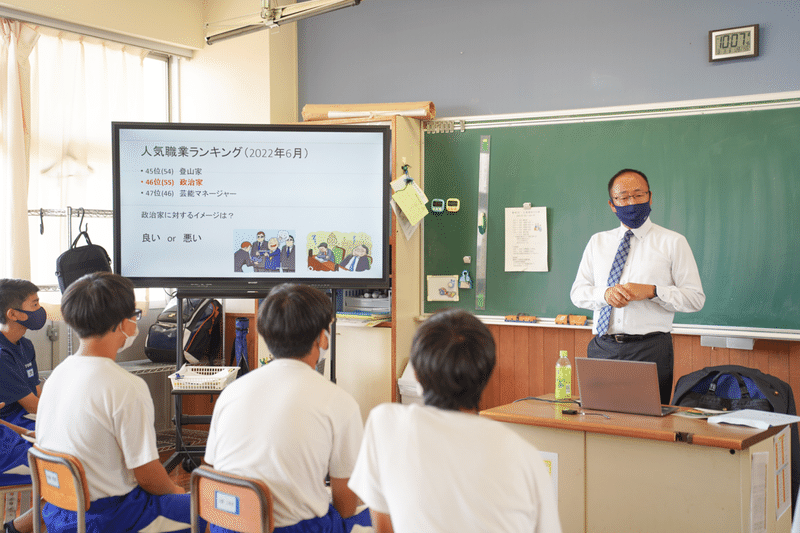

4. 小泉周司さん 那珂市議会議員・行政書士

「目の前にこえなければならない課題があるとき、自ら行動を起こさなければ変わらない」と教えてくださったのは小泉周司さん。23年間那珂市役所に勤務していましたが、市の行政を変えたいと、自ら市議会議員に立候補しました。

地域の生活に関わる政策を変えるべく活動している小泉さんですが、中学時代も市役所職員時代も、漠然と過ごしたため時間をムダにしてしまったと感じているとのこと。

そんな生活が、図書館のカードレスシステム導入について論文を書いたのをきっかけに変化していきます。全国から講演依頼がくるようになり、各地の人とのつながりで世界が広がっていったそうです。

自身の経験と重ねて「今はまだ真っ白いキャンパスでも自分次第で何色にでも染められる。自分色に染めるためには学び続けてほしい」とメッセージを送って会は閉じられました。

受け身の「勉強」ではなく、在りたい自分になるためには「学び」が必要だという言葉を受け取った生徒さんたちが、この先どんな行動を起こし、何色に染まっていくのか楽しみです。

5. 國谷幸太郎さん 関東朝日広告社 茨城支店 営業

國谷幸太郎さんが営業職を選んだ理由は、人と会話をしていろいろなことを共有することが好きだと気付いたからだそう。

最初の会社も広告代理店だったにも関わらず1年ほどで退職したのは、より自由度高く、幅広い業務に携われる働き方を求めてのことでした。「その分自分で決めなければならないことも多いけれど、自分の責任でできることが多い今の働き方だから20年以上継続できているし、仕事に打ち込めている」と言います。

同じ職種でも、会社の規模や裁量の大きさによってどんな働き方ができるのかは異なります。國谷さんのお話から、自分の性格やモチベーションを感じるポイントと照らし合わせて働き方を選ぶ大切さを学ぶことができました。

また、講話を受けた生徒さんたちには「中学生のうちに読書をしておくといい」というアドバイスが印象深かった様子。

國谷さん自身はゲームや漫画・アニメを見て過ごすことが多かったそうで反面教師的に伝えてくださったのですが、実体験からのメッセージだからこそ心に刺さったのだと思います。

これも、直接話を聞ける場だからこその良さですよね。

6. イシイ キヨコさん とりこ舎 プロジェクションマッピングのディレクター・CG動画クリエイター

教室内に自身のつくったプロジェクションマッピングを投影してくださったイシイ キヨコさん。手を叩くと音に反応して花火が上がる仕組みなどにも歓声が上がっていましたが、生徒の皆さんの心を一番動かしたのはイシイさんの仕事に対する思いでした。

いろいろな職業を経験した上で、一度しかない人生だから誰かの幸せに繋がる仕事をして、情熱を感じるものに命を燃やしたいと、業界に飛び込んで挑戦を始めたとのこと。

3DCGの制作にはたくさんのソフトを使いこなすスキルが必要で、制作に必要な3DCGソフトの基礎技術習得には少なくとも3年。それでようやく作品づくりのスタートラインに立てる業界です。

そこで自分らしさのある作品をつくるため、イシイさんはストーリー性にこだわっていると言います。

「映像は言葉をこえるコミュニケーションツール。耳の聞こえない人や外国人ともつながりがもてる」とお話してくださったのは、イシイさんのつくったストーリーが見る側に伝わっているからこそ。

作品はチームで数か月かけて制作するけれど、本番はあっという間に終わってしまいます。それでもそれを見て「感動した」「素晴らしかった」と言ってくれる人のために細部までこだわるものづくりへの姿勢に、多くの生徒さんが心を動かされていました。

いろいろな大人が楽しそうに働いて生きているのが伝わったキャリアFES

各教室に分かれてそれぞれの講師の生き方・働き方に触れることができた生徒さんたち。感想の中で印象的だったのは、「講師の先生は仕事が楽しくてしかたないみたいで、すごいと思った」といったものが複数あったことでした。

講師の方の業種はさまざまですが、自身で選んだ職業にやりがいを感じて働いて生きている様子が中学生の目に「大人っていいな、楽しそうだな」って映っていたなら、キャリア教育として十分じゃないかと思うんです。

友部中の生徒さんたちにとって、今回のキャリアFESが、大人になること・働くことを楽しみに感じられる内容となっていたらうれしい限りです。

今年スタートしたプログラム・キャリアFESでは、「熱い大人に触れる」「普段関わることの少ない職業に触れる」「既存の価値観にとらわれない生き方・働き方を知る」の3つを軸に、全3回の授業を行います。

職場体験に代わるキャリアを考える授業としてお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

記事:荒川ゆうこ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?