さようならは仮のことば

一年前のとても暑い夏の夜に、黒くてかっこいい船に乗った。乗船すると間もなく船は荒波へと舵を切り、以来ずっと、夜の中の旅をした。

強い波に逆らうようにして勢いよく走るばかりの日々だったわけではない。ぽっかりと満月が私たちを照らすから、静かに波の上で寝転がった日もあった。搾りたての蜂蜜のような金色の光はそれは甘美で、そればかり舐めていたらどうにかなりそうだとすぐにわかってしまった。

それでまた強い波の方へと船が舵を切る。ずっと変わらなかったのはそれが夜の中だったこと。早朝に朝粥を食べていても、真昼間の寝室の昼寝でも、夕暮れの公園での戯れでも、私はずっと夜の中にいる気がして、だんだんと眼が見えなくなっていくことを知った。

眼が見えない私の前で、男が舵を切る。自分が舵を切らなくては不安なんじゃないかと言われたのは、この暗い闇の中で見えなくなることを私が怖いと感じていたことに気づいてもらえてなかったからではないだろうか。

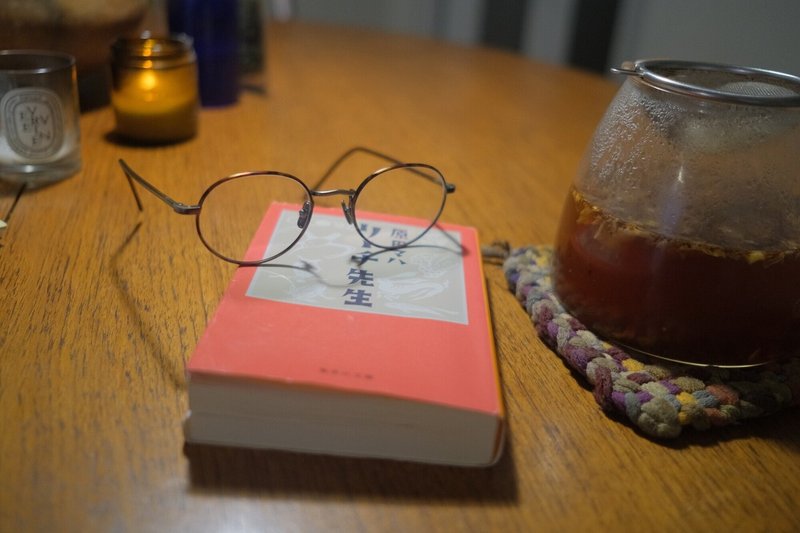

もともと、眼なんてある程度見えない方がいいんじゃないかと思っていたが、最近眼鏡を仕立てた。去年の夏以来、見ている世界がだんだんと暗くなっていくことが怖くて、もう一度見える世界を確認してみたくなったのだ。

銀座のカレー好きのお兄さんが仕立ててくれたそれをかけて私は、世界が程よく明るく見えるようになったことで驚いたし、そしてもうこれからは、この眼鏡という一枚の壁が他人との間に存在してくれる方が楽だと心から安堵した。世界は果たして美しかった。

世界が美しいともう一度知ってしまったら、ほんとうの限界がきた。

夏のピークを過ぎてもなお、満水のプールのように溜まった水のやり場に困り恩師に会いにいくと、美しい木造りの小さな家の小窓からひょっこりと顔を出すようにして、私の心の中へと入ってきた。

「黒くてかっこいい船に君は乗ったんだ。この一年、随分と大変な航海をしたね」と私の好きな先生は私に向かって言う。

絶えず考えていたはずのひとの顔を先生に説明しようとして、どうしても思い出せない。思い出せるのは滑らかな首筋とか、ひんやりとした腕とか、大きな風が吹いたら飛んで消えて無くなりそうな気配とかなんだけれど、いつも宙を見つめていたその顔を絵に描くことが到底できない。

私はもうとっくに考えていないのだ。忘れかけているのだ、その忘れかけている男との日々を、頭痛を抑えながら思い出そうとして、

私は私のからだの形でしかそのひとのそばで生きることができないことが悔しかったと話した。形を持たない心だけになれたら、もっと自在にその人と交われただろうに、それがかなしかった。女である自分が煩わしかった。

一方で、ことばには言い表せない気持ちを伝えようとして手を差し伸べる時、胸に顔を埋める時、口づけで伝えようとする時、私は私のからだの形を持っていなければできなかったことがこの上なく嬉しかったと話した。

男と女を超えて、本当に出会った者には別れが来ないという話を、私の好きな先生がする。本当に出会った者に訪れる別れは本当の別れではなく、終わりの始まり、始まりの終わり、また終わりの始まりが永遠にループするその輪の中を泳ぎ始めただけなのだと先生が言葉にする。

冒険の始まりだ、それでこそアーユルヴェーダだよ。あなたがこの一年体験してきたことは、使命を全うする上で素通りできなかった一つの旅にすぎない。よく船から無事に降りることができた、いま見える風景はどうだい。

先生の話を聞きながら、私はペンで紙に円を二つ描いた。二人の円がほんの少し重なり合うところは濃く黒く塗りつぶす。あまりにも濃くて強い。黒は甘美、そこにいては両方がだめになる。

重なり合わないところはどうだろう?光と闇はまるで対局の色をしている。お互いがお互いを見つめて怖かったのは当たり前だ。あまりにも違うから。

だけど光と闇は、本当は同じ空の中に存在ができる。月と夜空。真昼間の太陽と、それに隠れる影。同じ空の上、少し離れて、お互いのことを尊重し合えたら違っていたのかもしれない。でもそれはもう、あとの祭、なかったのに描いた未来。

私はすっかり疲れていた。木からも空からも人からも眼をそらしてこの夏を過ごした。

先生は洒脱にアーユルヴェーダ、と刺繍を施したシャツなんか着て、さらりとした短髪を綺麗にまとめあげてニヤリと笑う。私が私の言葉を放出することに疲れた時、好きな先生が黙ってそばで笑いかけてくれる。この救い。

黒くてかっこいい船の大航海があまりにもスピード早くことを終えたのには意味があった。これがのらりくらりと長い間かけて続く旅だったなら、私は本来成し遂げなければならない使命を忘れて、旅に溺れていただろう。気づかぬうちに転覆していく夜の海の中で孤独に溺れることが幸せだと勘違いをしていたはずだ。

船から港へと降り立った私に、私の好きな先生が強く目と目を合わせる。

大丈夫、あなたの尊厳は何も失われてない。あなたにはやることがあまりにも多くある。さあ行きなさい、自分で自分の船の舵を切りなさい。もう一度海に出るんだよ。

温かい言葉なのに、ひんやりと心地の良い満月のような優しさの中で、私が身体に突き刺さったのがカッターの刃だと思っていたものたちは、これから先の春に花をひらく植物の種なのだと気づかされる。

苦しいと思っていた旅の中で、失ったものばかりではないのだ。私は誰も名前を知らない花の種を手にしたのだ。この種を心の中で育てる旅にこれから出る。

たったひとりで、宙にむかってさようならと口にする。

さようならは仮のことば。

サポートしていただいた分は、古典医療の学びを深め、日本の生産者が作る食材の購入に充て、そこから得た学びをこのnoteで還元させていただきます^^