目的なきツールの導入は危険!教育ICTツールを選ぶうえで使える3つのワークシート

昨今、教育現場にはICTツールの導入が進んできています。大まかにいうと、ICTツールの設備には、3つのステップがあります。

ステップ 1. wifiやタブレット導入のインフラ設備

ステップ 2. 校務システム、教師-生徒間のコミュニケーションツールの導入

ステップ 3. 教科別 ICTツール

ステップ1とステップ2に関しては、必須ツールです。wifiがなければ、教育アプリを導入しても何もできません。タブレット端末がなければ、リサーチも何もできません。そして、ステップ2として次にくるのが、ロイロノートやClassi、Google Classroomといった、教師-生徒間でのコミュニケーションができるツールになるでしょう。今まで連絡網の電話や手紙でしかできなかった連絡をインターネットを通じて課題連絡や諸連絡をいつでも連絡できるようになるのは、非常に利便性を高めてくれます。

そして、ステップ3には、いよいよ教科別のICTツール選定になります。教科別のICTツールとは、atama+、QuebenaやスタディサプリEnglish、TerraTalk、Quizletなどのことを指します。必ずしも有料ツールとは限りません。YoutubeやClips等の無料ツールも該当します。

今回は、ステップ3のICTツールを選定する際に考える必要のあることに絞って、使えるワークシートをいくつか独自で用意しました。理由としては、最近コロナの影響で、「Zoomでオンライン授業しないと」「ICTを使わなきゃ!」「みんなも使っているし自分も急がなきゃ」のように焦ってICTを使うことが目的となっているような記事や投稿が増えてきているなと思っています。

そもそも、、、

なぜICTを使わなければならないのか。

それは、生徒にとって本当に必要なことなのか。

ここを考えずに、動き方を決めてしまうのは結果的に生徒を振り回してしまい学習効果を下げてしまったり、収集がつかなくなったりと、あまりにも危険がすぎます。

そこで、ICTを導入するにしてもしないにしても、以下の考えをベースにツールの選定や取り組み方の工夫をされた方がいいかなと思っています。

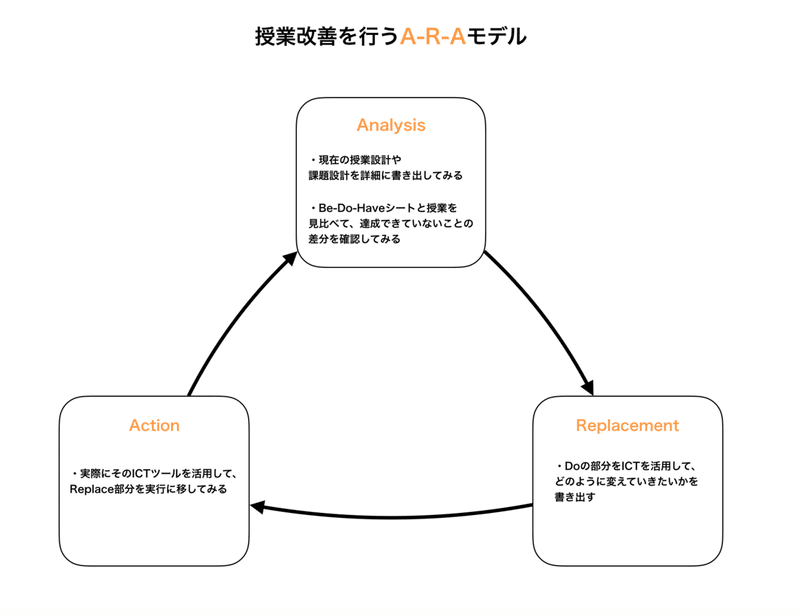

ARAモデル [独自で作りました]

Analysis(分析) → Replacement(代替) → Action(実行)

それでは、一つずつ詳しくみていきます。

1. Analysis

・今の授業や課題の出し方について書き出してみる

・自分が意識しているポイントや自分のこだわりを記載する

・自分の理想とする教育のあり方を言語化する

まずは、現状を知ることが大事です。自分の実践している内容を言語化することで、現状を客観的にみることができます。これを書くだけで様々なアイデアが出てくるかもしれません。

2. Replacement

・今の現状をどのように変えればいいのかを理解する

・ICTが入る余地について記載をしてみる

ここでは、Replacement=代替になります。

現状と理想のギャップを目視し、

理想に近くにはどのような手段を考えればいいのか。

上に書いた内容が全てだと思います正直、ICTは一手段でしかありません。オフラインでも、アクティビティの工夫は無限にできますし、自分が設定したBeを達成できればいいわけです。

3. Action:

・理想に近くための手段を元に実行する

Replacementで考えたアイデア/ソリューションを実施してみます。自分の思い描いていた理想に近づけたかどうかを実行しながら観察します。

そして、また現状分析(Analysis)に戻り、内容のアップデートを繰り返していきます。

これを繰り返していくことで、徐々に授業内容に深みや根拠が出てきます。また、ICTの利用もそれに応じて、徐々にでいいわけです。

大事なのは、現状分析と理想のゴールを定めたときに、ロードマップ=線を引き、その線に向かって手段やスキルを選んでいくということが明確になっていれば、たとえICTの利用に不安があったとしても、段階を経て浸透させていければいいのです。

このA-R-Aのプロセスを踏んでいくためのワークシートを3つ用意しました。

GoogleDriveにPDFファイルを格納しましたので、ご自由にご利用ください。

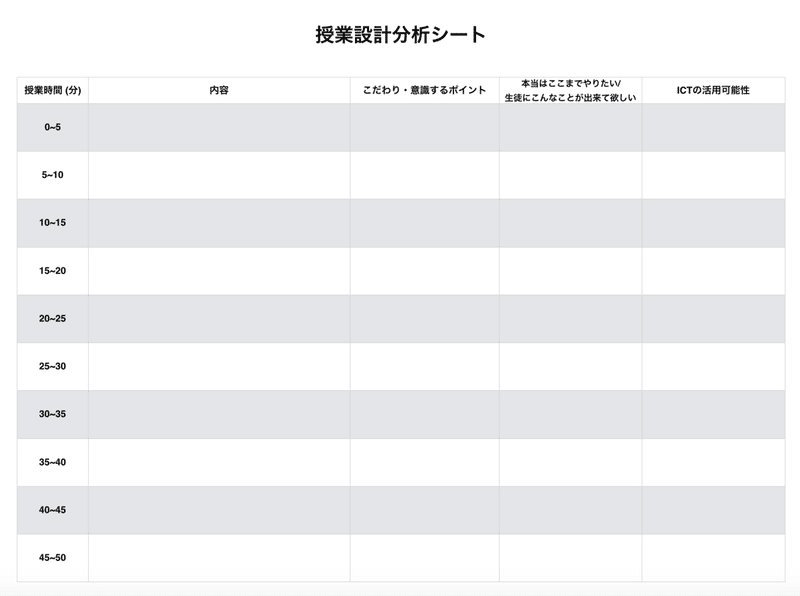

ワークシート①:授業設計分析シート

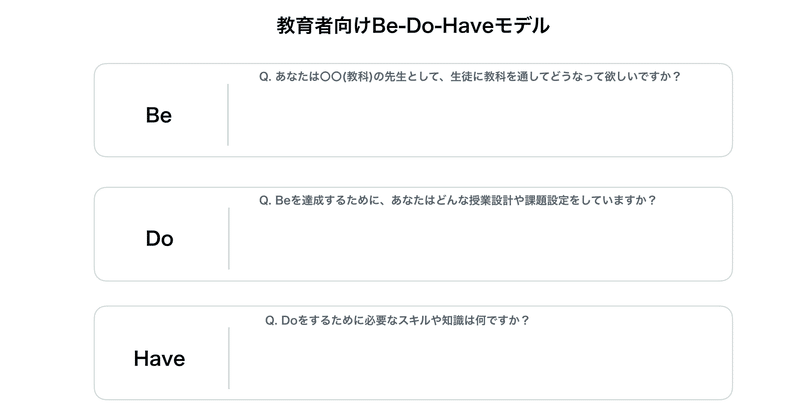

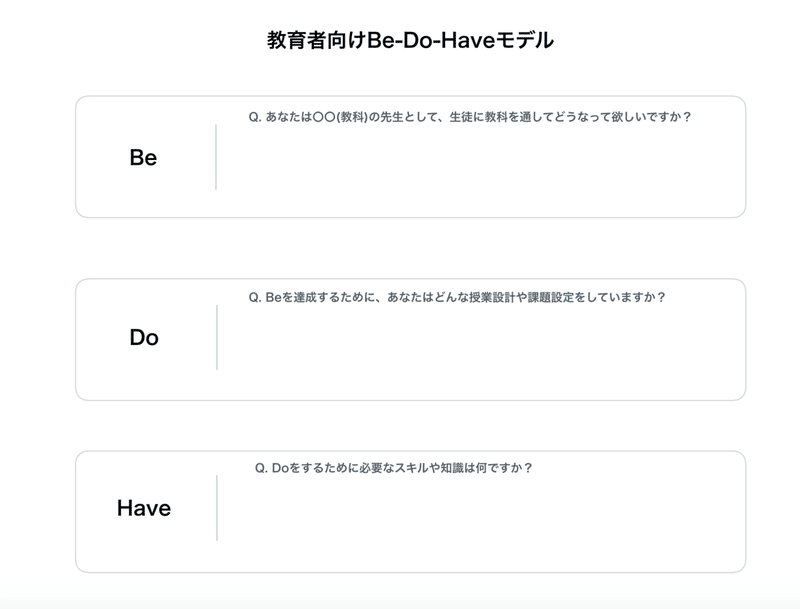

ワークシート②:Be-Do-Haveシート

ワークシート③:アイデア創出シート

ここからはワークシート1~3を利用したA-R-Aの実践編です。

ご興味のある方は、以下の文章に沿って行ってみてください。

-------------------------------------------------------

手順1 : 授業設計分析シートを埋めてみる

まずこのシートはAnalysisフェーズで主に利用します。現状を知るためのワークシートです。今の授業設計についての書き出しをしてみます。そこで意識しているポイントやもうちょっとこうした方がいいなど、課題感も記載しておくのも重要です。

ICT活用の可能性については、この段階でイメージが湧かなければ、ブランクでもいいです。

手順2:教育者向けBe-Do-Haveモデルを埋める

Be-Do-Haveシートも、Analysisフェーズで使います。ここでは、現状の学校状況や環境は無視してください。あくまで一教員としてのあなたが、その教科において生徒にどうなって欲しいのかをここに記載していきます。

手順3:上の二つのシートを見比べてみる

今度は、なんでもいいので、メモ用紙を取り出し、Be-Do-Haveシートと授業設計分析シートを並べて、ギャップについて気づいたことを箇条書きにまとめていきましょう。

Be-Do-Haveシート= 理想

授業設計分析シート= 現状

このギャップがとても重要な情報になります。ICTは乖離を埋める一つの効果的な手段となり得ます。

手順4:アイデア創出シートを使って、アイデアを膨らませる

しかしながら、手順3から具体的なソリューションを見つけるのは、最初は難しいかもしれません。そこで、用意したのはアイデア創出シートです。

授業設計分析シートとフォーマットは似ているのですが、違いがあるとすると、それぞれのアクティビティに対して、以下のような変化をしても実現できるかを記すことのできるシートを用意しました。

引く:無くしてみる

縮める:時間を短縮する

深める:さらに深めてみる

足す:何か新しいアクティビティを追加する

ポイントは、一つ一つの授業内容でそれぞれ工夫するのではなく、例えば0~5の部分でICTを使って短縮すれば25~30の部分を深めることができる。など連動して考えるとより柔軟な発想ができると思います。

手順5:アイデアを実行に移す

手順4までで考えを整理したところで、いよいよ授業や課題で実施をしてみるフェーズに移ります。実行する前に、必ず2点については押さえておくようにしましょう。

1. 実行するためにどのような準備が必要なのか。

2. どんな仮説を検証するためにこのアイデアを試すのか。

手順6:検証した結果についてまとめて、手順1に戻る

あくまで、アイデアは仮説でしかありません。実際に実行に移して、生徒の反応をみてはじめてわかること、実際に先生がイメージしていた結果との乖離はあるはずです。

手順5で、どんな仮説を検証するか、を事前に意識していれば、生徒の反応について細かく確認するようになるでしょう。

最後に、観察した内容をまとめて、また授業分析シートのアップデートをしていきます。

結局、求める教育のカタチの先にICTの利用がある

いかがでしたでしょうか。タイトルにもある通り、結局それぞれの先生や学校が求めるBe、すなわちどのような教育のカタチが理想なのか、というところに向かうためにICTツールは存在します。

ICTツールは、「学習の効率化に向いている」、「物理的なハードルがない」、「時間の制約がない」、「労働集約型でない」、など様々な特徴があります。

しかし、あくまでそれは教育という大きな枠組みの中のいくつかの特徴でしかありません。それらの特徴を生かした先に、どのような未来が待っているのか。そこを教育関係者の皆さんは意識しなければなりません。

少しでも、これらのワークシートが皆さんにとっての参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?