【今さら聞けないシリーズ#1】教育でICTを使うメリット・デメリット

今回は、今さら聞けないシリーズの#1ということで、ICTを教育現場で使うメリットについて整理したいと思います。

私自身は、ここ直近の3年間、アプリを開発するコンテンツプロバイダーの立場として、300~400校の学校現場にICTの導入および活用に関するコンサルティングを行ってきました。

まず、いきなり本題に入る前に、ICTは略称なのはみなさんご存知だと思います。おさらいしておくと、Information Communication Technologyの頭文字をとって、ICTと表現されています。普段よく使うITの間に「C」が入っているのがポイントです。「C」はCommunication、つまり双方間の、繋がるという意味が含まれいます。教育現場に置き換えると、生徒と先生、先生と保護者、先生同士など、インタラクティブにコミュニケーションを取れるツールを指します。

ICT(情報通信技術)とは、PCだけでなくスマートフォンやスマートスピーカーなど、さまざまな形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称です。(参考:https://hnavi.co.jp/knowledge/blog/ict/)

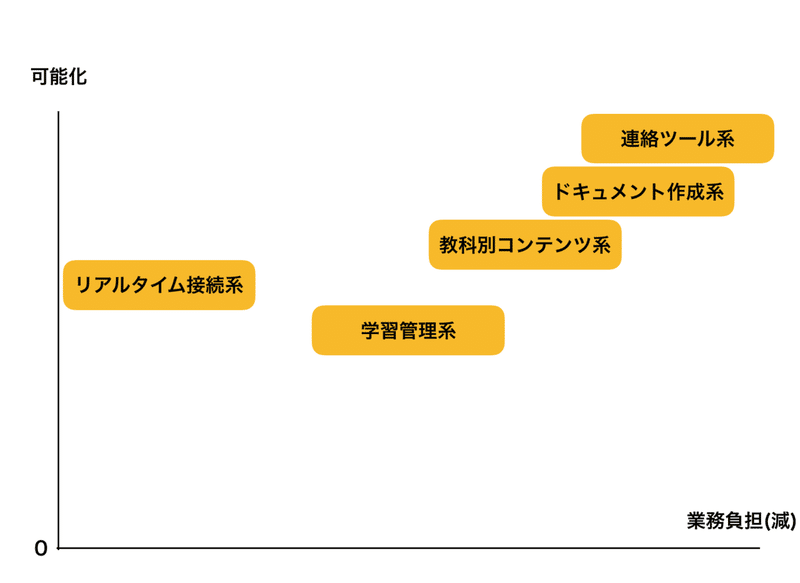

昨今では、教育現場で使われているICTサービスはたくさんあります。教育現場で活用されているICTサービスは大きく分けて6つに区分されます。

1. 連絡ツール系 (Classi, ロイロノートなど)

2. ドキュメント作成系 (Google document, Google formsなど)

3. 教科別コンテンツ系 (スタディサプリ, TerraTalkなど)

4. 学習管理系 (様々なサービスのLearning Management System(LMS))

5. リアルタイム接続系 (Zoom, Google Hangouts meet, Skypeなど)

6. セキュリティ制御系 (Mobiconnectなど)

それぞれのサービスタイプによって、どんなメリットがあるかは変わります。一つずつ細かくみて行く前に、前提として教育現場でICTを使う理由は基本的に2つです。

・業務削減:通常の業務よりも短縮できる

・可能化:今までできなかったことを実現できる

たったこの2点です。とてもシンプルですよね。

そして、それぞれのサービスタイプとこの2つの軸に合わせて見ていくと、以下のようにマッピングできると思います。

この図は独断と偏見で作成したものですので、必ずしも正しいとは限りません。様々なサービスには、特徴がありますので、サービスによって序列が変わったりもありますが、本当にざっくりと大まかに分けると上のようになるのかなと思います。右上に行けば行くほど、業務も減り、できなかったことができるようになるしとで、重要度が上がっています。

※セキュリティ系は直接生徒や先生側が使うようなものではないので省いています。

①連絡ツール系はまずICT導入するなら必須<メリット/デメリット>

端末が学校に入ったら、まずは連絡ツールの導入が頭に浮かぶ先生が多いと思います。連絡ツール系とは簡単に言えば、生徒と先生の連絡ツールです。何かのアナウンスメントや添付ファイルの送信など必要な情報をやりとりすることができます。サービスでいうと、ロイロノートやClassi、Google Classroomなどが挙げられます。

<メリット>

・紙を印刷して配る必要がない (業務削減)

・確実に全員に連絡をすることができる (可能化)

・コロナのような緊急事態でも、電話をしなくていい (業務削減)

<デメリット>

・24時間接続されるので、個別の生徒対応が増える可能性 (業務増加可能性)

今まで緊急事態等の時は、一軒一軒電話でかけていたことが、上に述べたようなプラットフォームを使えば簡単に連絡を取ることができます。学校の諸連絡にしろ、課題にしろ、これさえあればまずは確実に知らせることができるのは非常の大きいです。

②次にくるのがドキュメント作成系<メリット/デメリット>

こちらもICT化をする上で、必須ツールの一つだと思います。各教科での演習を作成したり、小テストをオンライン上で作ったり、リアルタイムで複数人が編集できたりするようなサービスです。 (Google document, forms, slidesなど)

<メリット>

・小テストをいちいち集計する手間がない (業務削減)

・アンケートや小テストの結果を自動でグラフ化してくれる (業務削減)

・生徒がPBLでの共同作業を効率化できる (可能化)

・校務で必要な書類もリアルタイムで他の先生に共有できる (業務削減+可能化)

<デメリット>

・特になし

この点に関しては、デメリットは特にないと思います。強いていうなら、書く機会が減る可能性はあります。そこが気になる先生は、オンラインとオフラインのバランスは重要かもしれません。

③教科別コンテンツ系は多種多様<メリット/デメリット>

こちらは各教科の学習アプリやコンテンツを指します。具体的には、スタディサプリや英語アプリ、辞書アプリ等各教科で授業や課題として利用するものです。これは本当に様々なサービスがあり、メリットとデメリットも同様にそれぞれ違います。

コンテンツ系は、業務削減よりも可能化の効果の方が大きいかもしれません。授業の進度は、決まっていますから、ICTサービスを活用することで、効率的な学びを提供でき、より深めるところまで授業を掘り下げられるのが価値につながります。例えば、簡単な例でいうと板書していた時間がパワーポイントのスライドに変わることで、その時間がなくなる。すると、質問時間を多く取ることができ、理解度を深めらたり、ディスカッションの時間ができたり、といったようなことです。

<メリット>

・反転授業が可能になる <授業の深化>

・主観が客観になる <可能化>

<デメリット>

・多種多様なサービスがあるので先生が選べない <業務増加の可能性>

・使いこなせないとかえって効果が出ない

④学習管理系は可能化 <メリット/デメリット>

学習管理系とは、生徒の学習状況を管理できるシステムを指します。よくLMS (通称:Learning Management System)と呼びます。これは、可能化、業務削減のどちらも貢献するサービスタイプですが、一番の価値は「可能化」にあります。今まで見えなかった状況を客観的指標に基づいて観察できる。というところがポイントです。

<メリット>

・目の行き届かないところまでログとして残してくれる <可能化>

・CSVファイルなどを使えば、手作業で集計する手間がない <業務削減>

・システムの分析傾向に基づいて、より深い指導が可能になる <可能化>

<デメリット>

・かなり細かい指標まで見えるので、全てを見ようとすると時間がかかる <業務増加可能性有り>

⑤今話題のオンライン接続系<メリット/デメリット>

ZoomやGoogle Hangout meetなどオンライン電話を活用した授業展開が今話題になっています。しかし、実はメリットよりもデメリットの方が大きいかもしれません。あくまで休校中の一時的な措置でしかないかなとも思います。

<メリット>

・リアルで人と会わなくても会話ができる <可能化>

・必要以上の会話はしなくなる傾向がある <業務削減△>

<デメリット>

・通信環境に依存する

・使いこなせないと業務負荷がかかる <業務増加>

まとめ

いかがでしたでしょうか。これからICTサービスの導入を考えられている先生や学校のみなさんにとって一つのヒントとなれば幸いです。

ICTサービスを活用するレベルとしては、

レベル1. 今まで紙だったことをデジタル化する <業務削減 / 効率化UP>

レベル2. ICTサービスならではの価値を理解して棲み分ける <可能化>

です。まずは、日々の業務を見返して、「これデジタルでやってもいいのでは?」と疑問を持つことが教育のICT化への第一歩です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?