根拠のない「偏見」

科学的根拠のない「偏見」を素因とする「差別」は、今も、私たちの身辺に潜んでいます。

わが国の医療政策は数多くの過ちを重ね、その結果、国民意識に根拠のない「偏見」を刷り込み、時を重ねても、乗り越えることができない「烙印」を残しています。

「『ハンセン病市民学会 in 長野 全国交流集会』から引き継ぐもの」と題して、実行委員長である伊波敏男氏による総括報告の一文である。

伊波氏の著書は、どれもがハンセン病差別の悲惨さと深刻さ、苦悩と悲哀、どこに問題の本質があるかなど、彼自身の味わってきた実体験はもちろん、彼が実際に見聞した実話を通して多くの事を訴えている。彼が紹介するハンセン病差別の実態は、時代背景もあるだろうが、何よりも社会全体そして人々の受け継がれてきた<まちがった知識と認識から固定化された偏見>が渦巻いていた時期におこった悲劇であった。だが、その悲劇を過去の遺物として「過ぎ去った昔のこと」と片付ける風潮は未来において再び同じ悲劇を繰り返すことになるだろう。戦争の惨禍が繰り返されるのと同じである。

今夏、長年の夢であった「重檻房」を訪ねようと計画している。

「重監房」とは、群馬県草津町にある国立療養所栗生楽泉園の敷地内にかつてあった、ハンセン病患者を対象とした懲罰用の建物で、正式名称を「特別病室」といいました。しかし「病室」とは名ばかりで、実際には患者への治療は行われず、「患者を重罰に処すための監房」として使用されていました。

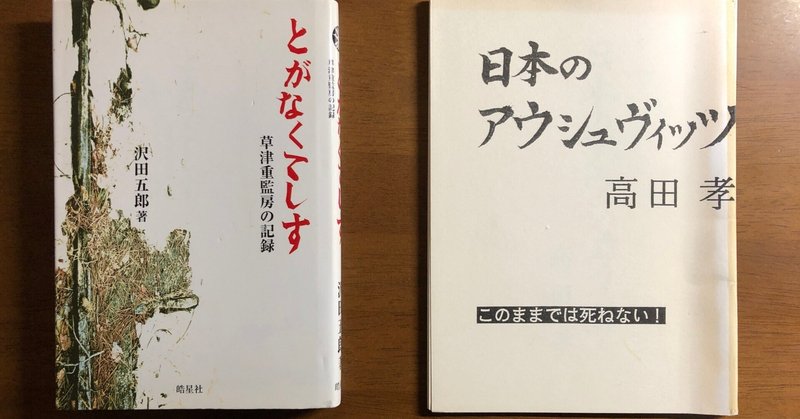

長島愛生園を訪ね始めて以来、入所者から聞かされた「草津に行くか」という言葉、園長や職員が入所者を黙らせるのに使った「威し文句」であった。なぜ、入所者がそこまで恐れたのか、それは「特別病室」とは名ばかりの「日本のアウシュビッツ」(高田孝・谺雄二)であったからである。(詳しくは拙文を参照ください。)

今、あらためて<差別>とは何かを自分なりに考えている。書架から関係する書籍や論文を取り出して脇机に積み上げて、あれこれと読みながら、その定義のむずかしさと個々の事象による「相違」などを痛感している。あまりにも広く、あまりにも深く、複雑化している。

昔、学生時代に読んで感銘を受けたサルトルの『ユダヤ人』の一文である。

ある若い女は、私に言った。「わたくし、ある毛皮屋にひどい目にあわされましたのよ。預けておいた毛皮に焼きこがしを拵らえられて。ところがどう、その店の人はみんなユダヤ人だったのですの。」しかし、なぜこの女は、毛皮屋を憎まないで、ユダヤ人を憎みたがるのだろう。なぜ、そのユダヤ人、その毛皮屋を憎まないで、ユダヤ人全体、毛皮屋全体を憎みたがるのだろう。それは、彼女が、自分のうちに、反ユダヤ主義の傾向を、それ以前から具えていたからである。

…もし、ユダヤ人が存在しなければ、反ユダヤ主義は、ユダヤ人を作り出さずにはおかないだろう。

今でも、私の<差別>論の中核にある考え方である。個に対する差別意識を、個を包括する全体へと拡大化する考え方の問題点を明らかにしている。これは「偏見」の本質である。

この「ユダヤ人」と同様のことが、実は、我々の日常生活のあらゆる場面で行われている。しかも指摘されることが少ないために、本人は気づくこともなく自己正当化として使用している論理である。

話をもどして、伊波氏の言う「根拠のない『偏見』」という考えに、私は違和感を感じてしまう。それは「根拠がある『偏見』」はどうであろうか。もちろん、「偏見」自体がおかしいのであり、まちがっているのだが、上記の『ユダヤ人』の一文と対比させて考えてみればどうであろうか。

「科学的根拠」が不明だったとき、家族感染が多かったことで「遺伝病」とされ、宗教が社会に大きく影響をもっていた時代には「天刑病」「仏罰」とされ、さらに恐ろしい「伝染病(感染症)」とされて、疎外・排除・隔離を「多(社会)を守るため」の名分によって肯定化された。

現在、「根拠」が「科学的」に解明され、それらが「根拠のない偏見」となったことで、すなわち、根拠の科学的解明(「病気」の正体と治療法の確立)によって、ハンセン病差別はなくなりつつある。残された課題は「まちがった根拠」「まちがった知識と認識」の払拭である。

だが、それで<差別>はなくなるのだろうか。「根拠」があれば「差別」は肯定化されるのか。

私は、長年、部落問題とハンセン病問題に関わってきたし、それを主戦場と考え、そこから<差別>や<人権問題>への考察と提言を行ってきた。特に教師として生徒に、何を正しく教えるか(知識)、何を認識させ(理解)、何を考えさせるか(思考)を追究してきた。

どうしても行き着いてしまうのが、人間あるいは社会の「意識」であり「心理」である。「偏見」も同じである。

たとえば、ハンセン病がハンセン菌に起因する感染症であり、適切な予防措置をすれば感染のリスクは限りなく低いにもかかわらず、なぜ隔離政策は執拗に続いたのか、なぜ知っていながら人々は目を逸らし続けてきたのか、特に療養所に勤務していた医師や職員はどのような「意識」「心理」であったのか。

その一端でも見たくて、長年療養所を訪ねてきた。そして究極の地である「重檻房」を訪問することで、収容を命じた人間と監視してきた人間の「心理」を考察してみたい。その一端を書き残した『とがなくてしす』(沢田五郎)を検証してみたいと思っている。

昔若き日に訪問した「アウシュビッツ収容所」のドイツ兵と同じであったのだろうか。ただ命令だからは後からの言い訳であったようにしか思えない。人間の残虐性は日常に埋没する「常態化」にある。何も感じなくなるのだろう。重檻房に閉じ込められ、極寒の中で、極暑の中で、声さえ出せないまでに衰弱していく同じ人間を「もの」のように扱うことに何も感じなくなっていく。

ネット上で一面識もない人間、知りもしない人間を、匿名性に隠れて誹謗中傷を繰り返す、その卑劣な行為に何も感じなくなる恐ろしさと同じである。心傷つき、絶望し、いったい何人の人間が未来を閉ざしたことだろう。

一方的であっても、個人的であっても、その人間が「根拠」とすれば、「偏見」は許されるのだろうか。私は「根拠」があろうがなかろうが、「偏見」自体を否定する。「偏見」を生み出す「根拠」を問う同じく、「偏見」を問うべきである。

部落史・ハンセン病問題・人権問題は終生のライフワークと思っています。埋没させてはいけない貴重な史資料を残すことは責務と思っています。そのために善意を活用させてもらい、公開していきたいと考えています。