「あえかなものたちのうたとおどりとことば」/野外劇『日輪の翼』新宮公演観劇の備忘録

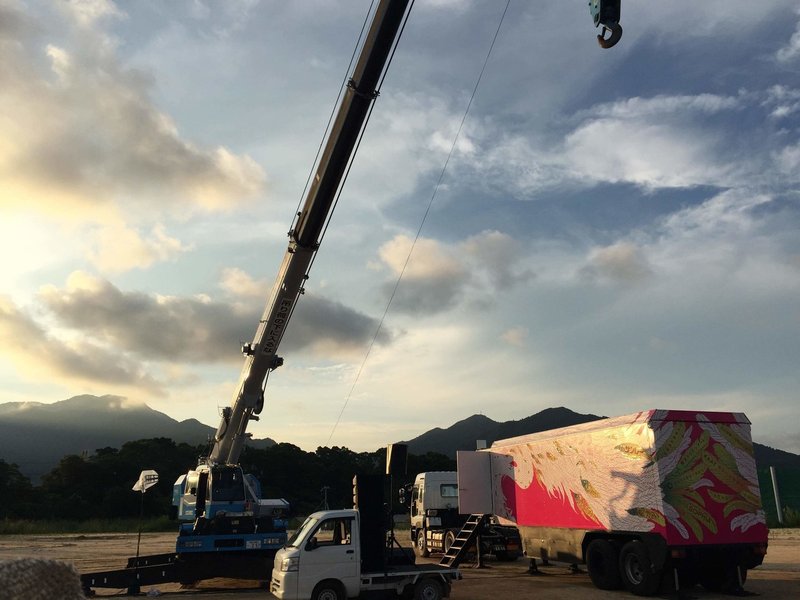

2016年8月6日、参加していた熊野大学夏季特別セミナーの二日目のプログラムとして『日輪の翼』新宮公演を観劇した。とても暑い日で、マイクロバスの到着した18時過ぎの新宮港湾緑地は日陰ひとつなく夕陽に照らされ、堤防に繁茂している背高泡立草や、ひめじょおん、ドクダミ、オオバコ、ほかにも夥しい名前もしらない田舎の植物。その夏の茂みから立ちのぼる、むうっとした熱気が、小学校の校庭を憶い出させる広い土の舞台に充満していた。

新宮公演は中上健次の誕生日と命日のちょうど境目である8月6日に行われた。路地と都市、男と女、老いと若き、生と死、静と動、貴と賎、小説と文盲。山と海。『日輪の翼』あるいは中上健次の書いた物語が孕んでいる、挙げれば数え切れないこれら境目やあわいといったものについても考えたいことが溢れてくる。しかしながら、演出のやなぎみわ氏、脚本の山﨑なし氏をはじめとして、『日輪の翼』をめぐるたくさんの批評やトークでこれらの境目やあわいについては、もうすでに多く語られている。それらを読めばわたしの考える以上に的を射ることばがいつでも得られるから、ここではわたしの備忘録として、あの夕べに感じたあえかな気持ちを記すことにしようと思う。

ところで「あえかな」ということばをわたしは思春期の頃から気に入っていて、いつも頭のかたすみにこびりついているのだけれど、『日輪の翼』新宮公演のリーフレットに掲載されていた脚本の山﨑なし氏の文章にその「あえかな」が使われていて、舞台のはじまりを待つざわめきのなか、下手側ひな壇の三段目に座りながらわたしは瞠目したのだった。〈このトレーラーの行くところに一夜の夏芙蓉が花開き、匂いまで漂い、そこは〈境目〉となる。死ぬことと生きることのあわいは、鳥の声が縫い合わせてくれる。それらのあえかなつなぎ目を往還できるような、ことばの道をうまく敷くことができたか。〉二日目深夜の打ち上げでいただいた脚本にもこのことばは記されている。二場「聖餐Ⅰ」の冒頭のト書き。〈路地特有のあえかな音が聞こえる。〉

「あえかな」という、おとなしい少女のつぶやきのようなこのささやかな形容詞が野外劇『日輪の翼』のなかで息づいていることにわたしは奇跡を感じもし、また、言いようもない懐かしさに寄りかかっている心地がした。変わりやすく壊れやすいさま、美しく儚いさま、よわよわしく華奢なさま、確かにそれはわたしが中上健次の書いた物語を読む度に抱く気持ちでもあるのだった。屈強で、業が深く、女を腰から落とすような男らばかりが中上の物語のなかには息づいているけれども、歌舞音曲の渦にのみこまれて、それはたちまち儚さを帯びてあえかないきものとしての真の一面を見せはじめる。性交の或る一瞬のように、ふっと顔を上げた汗だくの、けれどいまにも消えてなくなりそうな切ない目をしてこちらを見つめてくるあえかな男。そんな存在として『日輪の翼』はいつもわたしの身体に覆いかぶさり、永遠に腰を振っているのだろうか、とも思う。

舞台は気づけば始まっている。気づけばひとりのオバが土の舞台のすみっこで、浮浪者のようになにかをつぶやいて歩いている。歩きはやがてはばたきとなり、鳥になったオバはさえずりながら客席のあいだを飛びまわっている。ことばを投げかけ、ピチュピチュ、と嬉しそうに鳴いては、演劇を観にやって来た新宮の「ほんもののオバら」の座席にずうずうしく割り込んで一緒にさえずろうと頬を寄せて笑っている。「ほんもののオバら」も堂々とさえずる。それを見て子どもは手を叩いて喜び、コサノオバが客席を訪れれば、新宮のオジらやアニら、イネらも、鳥になってさえずる。さっきまで眩しくて目を上げていられなかった陽の光がいつのまにか弱くなって、山のむこうに沈まんとしている。桃色や橙色に染まった鮮やかな雲のたなびき。オバらの発する鳥の声と、新宮の山の鳥の声と、海辺の草むらにひそむ虫の声がこだましあう。山の向かいの茫洋とした海がひろがり、やがて五人のオバらは団子のようにあつまって眩しそうに身を寄せ合う。

〈「日輪様、もう来るど。」「おお、ほんまじゃね。」「わし子供とき、日に手、合わせたら、一日ええことあると父に教えてもろた。」「オバ、こっちへ来やんし。」「ああ、そっちのほうがええねェ。」「はよ、はよ。」「もう来るど。」「来た。」 太陽の光が四人を射る。老婆らは息を止めてその美しさに見入る。老婆ら、手を合わせぶつぶつ唱える。〉 オバらの御詠歌が響くなかで、高い位置の座席から見下ろすわたしはその瞬間、胸が詰まった。舞台中央の下段で観劇している小さな子どもが、オバらが日輪様の強烈な光に手を合わせるのを見て自分も熱心に手を合わせていたのだ。新宮のことばだから、まるでほんとうの自分のオバに諭されたのかと思って手を合わせたのだろうか。けれどそんなことはどうでもよくて、山のむこうに沈みゆくほんとうの日輪様と、海側から照射される(そして明日もまた昇るはずの)日輪様、ふたつの日輪様にはさまれて、トレーラーは股をひらくように、男の視線を感じてじらすように、ゆっくりと開いていく。

『日輪の翼』新宮公演はまさしくあえかな瞬間のあつまりだったのだと思う。上に記した太平洋の日輪様のほかにも、ワゴンで乗りつけた若い衆らが「アニ、どしたんない? ドライブイン、すぐそこじゃ」と怒鳴るその先には、新宮のスーパーセンターオークワがあり、そこのマクドナルドのネオン看板が煌々と輝いている。境目に足を下ろしたオバらが伊勢に向かって身体をまるめて祈るとき、その方向の先にはほんとうに伊勢がある。暮れた空にはとんびが飛び、トレーラーと客席を虫の大合唱がつつみこむ。天を突くポールの先で羽をひらいた、この世のものとは思えぬ美しさのタエコ鳥がさえずれば、仕事を終えて観劇にやって来た新宮のオジらやアニらが歓声をあげる。臥龍山も、蓮池も、路地から繁華街へ抜ける線路沿いの道もすぐむこうにある。ひと昔前のダンスホールのようにトレーラーの階段のネオンが光ってオリエントの康が踊れば、物語と土地が共鳴する。丹鶴姫の物語は今もまだここで紡がれている。きょうだい心中のモンテンとオキヨの、ツヨシと田中さんと女たちの、そしてこの土地で身体を重ねて永遠の愉楽の愛撫に身をゆだねては死んでいった、たくさんの生々しいまぐわいが、新宮の空や土の上で激しく繰り返される。ほんとうに今まぐわっているのではないかというほどの、ツヨシの色っぽい腰の振りやあえぐタエコのひらいた股を、子どもたちもわたしたちも目を背けず、ただひたすら受け入れる。いつかは受け入れるべき愉楽に満ちた身体の曲線を、わたしたちは鳥の目となって、新宮の地で目撃したのだと思った。新宮の夕べに紡がれた、それらはことばどおり、「あえかなもの」としか言いようがない光景なのだった。

三日間におよぶ熊野の旅からもどり、こうして備忘録を記している8月8日の午後三時、ふと耳がさびしくなってテレビを点けると、天皇がただひとり、ぽつねんと画面に映っていた。まさか戦争でも起きたのかと一瞬心臓がおおきく脈打った。いや、違う。そうだ、きょうは天皇が「お気持ち」を国民に向かって語る日であった、と熊野の旅に出る前に見たニュースを憶い出した。ザッピングしても、どの局の画面にも、ぽつねんと天皇ただひとりが映っている。やがて語り出したその「お気持ち」のなかで、天皇が「旅」ということばを口にした。

〈日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。〉

天皇もまた、即位してからこれまでずっとトレーラーに乗せられて旅をしていたらしい。盗み、違法改造したそのトレーラーは、歌舞音曲と性と暴力と優しさに満ち満ちた、屈強な若い衆らが運転してきた。オバらが祈ったその瞬間、天子様もオバらに向かって祈りつづけていた。それはまるで、新宮の山に沈む日輪様と、太平洋から昇る日輪様が、向かい合い光りつづけていた、あの光景のようだと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?