明日の「本の力」へのお誘い。〜『Dark horse』との出会いから

まずは、2021年10月15日の日記から

《ゴッホ、すげぇ❣️

上野公園の美術館で開催中のゴッホ展を鑑賞してきました。

実は、私、美術苦手でした。

小学生の時、美術の先生がものすごく怖くて、授業中,こっぴどく叱られて泣いてしまったことがあります。

卓球のラケットを描く、それがその日の課題でした。

描き終わった人から、先生のところに絵を持っていき、その場で、先生が「よしっ」と言えば、順次教室の外に出ていける、というものでした。

私は素直にラケットを描いて持って行きました。

「ダメだ、これは」

あっさりとダメ出しされました。

ラケットの周りのディティールが雑だったのかなと思い、丁寧に線を描き直しました。

持っていくと、また、

「ダメっ」の一言。

私は、どこがダメなのか全くわかりません。

目で「どこがダメなんでしょうか?」

を訴えてみました。

すると、先生は

「えっ、なに?

わかんないのか」と私を睨みつけながらやや強い口調で言いました。

私は怖かったけれど、

「どこがダメなんでしょか」

と、小声で訊ね返しました。

「そんなもん、自分で考えろ!」

怒鳴りつけられました。

私は、ひぇ〜と首をすくめながら、自分の席に戻りました。

席に座り、悶々と考えました。

しかし、全くわかりません。

怖かったけれど、もう一度聞きに行きま

した。

先生の前に立つと何も言えなくなりました。

先生が怖い。

怖くて怖くて仕方がない。

それでも勇気を出して

「どこがダメなのかわかりません。教えてください」と言い切りました。

先生は、机の上に置いた、私の絵を人差し指で叩くように突き刺して、

「モノには影ってもんがあるだろ!

お前のこの絵には、影がどこにもないんだよ。お前の目は節穴か!」

私はまたしても、亀が首を甲羅に引っ込める様に、すくめて、慌てて自分の机に戻りました。

今度こそ、影をかきました。

もうこれで大丈夫と思い、やや安心して先生の前に差し出しました。

すると

「お前はバカか!

なんで、ラケットの周りの全部に影があるんだよ!

もっと描く対象をよく見ろ!

このバカちんが!」

怒り心頭に発する、の状態となりました。まるでヤカンが沸騰した様に、カンカンに怒ってしまいました。

私は顔面蒼白です。

脂汗が額から流れ、背中に嫌な汗が湧き出てきました。

そこに先生が

「お前はもう絵描かんでいい!

サッサとうちに帰ってしまえ!」

と言って、教室から出て行ってしまいました。

気づかなかったのですが、教室には私以外誰もいません。

みんな先生から「よしっ」をもらって、とっくに外にでていたのでした。

私はもうどうしていいか分からなかった。

目から涙がポロポロ溢れ、そのまま泣き崩れてしまいました。

わぁわぁ泣いていると、

先生が戻ってきて、

「描き終わったら美術室に持ってこい。

いいな。泣いてても、終わんないぞ」

といい捨てて、今度こそほんとにいなくなってしまいました。

私は、泣きながら絵を描き直しました。

その後の記憶が、曖昧ではっきり覚えていません。

多分、美術室に持っていき、無事に受理されたと思いますが。

というトラウマができて以来、美術が大嫌いになりました。

それが尾を引いて、中学2年の時に、ついに通信簿に「1」がついてしまいました。

それ以降も、苦手意識は取れず、ずっと成績は低迷したままでした。

そんな過去がありましたから、美術館に行くことはほとんどありませんでした。

それが、1ヶ月ぐらい前に、たまたまテレビで元AKB48のアイドルが、ゴッホの絵について語っているのを聞いて、「えっそんなにすごいのか」と、ピンときてしまったのです。

そのタイミングでやっていたのが、上野公園の美術館の「ゴッホ展」でした。

(やっと、話が戻りました)(笑)

絵を観て初めて、すごいと全身で感じました。

どこがどうすごいを言語化はできません。

でも、色々なモノを感じました。

少なくとも、言葉に力があるように、

絵にもものすごい力があるのを感じました。

これからは、時々美術館に足を運ぼうと思いました。》

ここまでが過去の日記。

すみません、はここからが本題です。(笑)

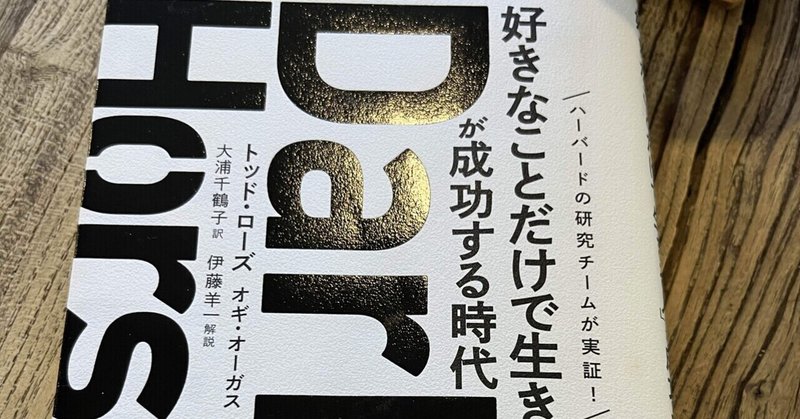

実はこの日ゴッホ展に行く前に原宿にある山陽堂書店と言う本屋で『Dark horse』と言う本を買っていました。

そしてこの本をゴッホ展を見た後の帰りの電車の中で読みました。

ところが、なぜかこの時、頭から読まずにパラパラとページをめくって、ふっと気がひかれたところだけちょっとだけ読み、気になったキーワードがあったらページの角を折る、ということをやっていました。

そのままパラパラめくり続け、気になったら少し読みピンッと来たキーワードがあったらページの角を折る、ということを繰り返し、最後まで一気にめくり切りました。

駅に到着する頃にちょうど読み終わった感じでした。正確には読んでいません。パラパラめくって直感で気になったページに角を折っていく操作をしていただけです。

先にも書きましたが、こんな読み方をしたことは後にも先にもありません。この時だけです。

もしかしたら、ゴッホ展の影響かもしれません。素晴らしい絵画を90分間食い入るように見続けて、右脳が活性化してしまい、それに従って勝手に脳が動いた、無意識の読書法だったのかもしれない。と私は勝手に推測しています。

そして自宅に帰ってその角を折ったページの気になった箇所だけをじっくりと読み込みました。

すると、とんでもなく面白い本で、「すごい本に出会ってしまった」という、帯のコピーと同じ言葉が口から出ていました。

これからの時代はドラマの主役の時代ではなく、ドラマに出てくる脇役的(ダークホース的)な生き方がトレンドになる。

簡単に言ってしまうと世間一般で言われできたスタンダードな成功法則は、賞味期限切れである。これからは、個々人にそれぞれ違った成功の方法がある、個別化の時代である。ほんとに一人ひとりの個人々の成功の方法がある。

そういう生き方をしているたくさんの実例と、それも基に組み上げた新しい成功法則の理論でした。

そしてその見つけ方も書いてありました。実にシンプルで簡単なものでした。

本書で書かれている「ダークホース的な成功」への過程は以下のとおり。

1、自分の中の「小さなモチベーション」を見つける。

2、一般的なリスクは無視して、自分に合った道を選ぶ。

3、自分の強みを自覚したうえで、独自の前略を考え出す。

4、「目的地」のことは忘れて、充足感を今抱いているか自問する。

実は、この本から、ここから、自分のなかの新しい芽がムクムクと膨らみ始めたのでした。

「自分が本当にやりたいことはなんだろう?」

この答えを求め始めたのでした。

それから、約3年がかりで、その「最高の見つけ方」に辿りつきました。

その集大成が今回の本の力となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?