【音楽・表現】どこまでをコロナのせいにするかと、今後の課題

緊急事態宣言が明けました。

全国的ではありませんが、多くの地域で解除されるようです。

しかし、それらの地域においてもライブハウス等の施設はどうやら最後まで解除されない様で…。

■3段階の助けてタイミング

ぼくはライブハウスに出入りする事が多々あるので、SNS等で多くのライブハウスの動きを見ていました。直接の支援などで動けなかったのが申し訳なくはあったのですが。そして、今から書くことはすべて結果論でしかないという事はご承知おきください。時たまつぶやいたりはしていたのですが、ぼく如きが発信したところで何も変わらないので…。

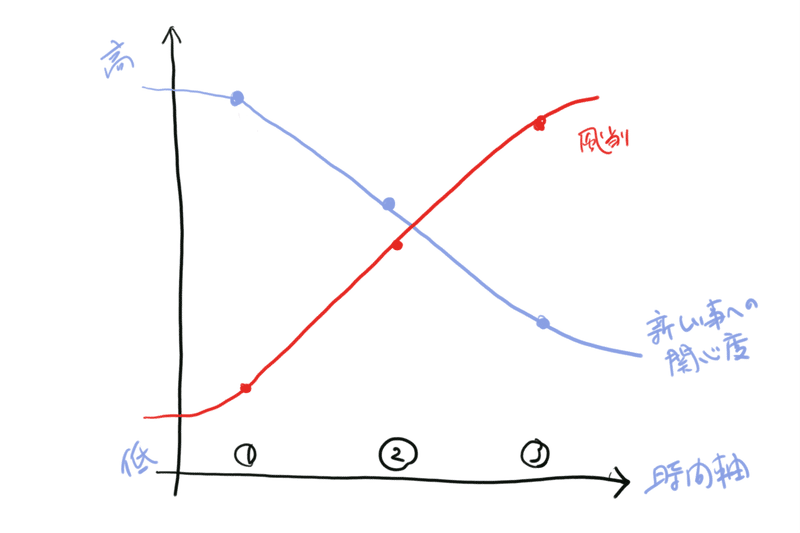

今回の一連の騒動において、ライブハウスをはじめとする表現の場所は支援や活動継続のために様々なアクションを起こしました。そしてそのタイミングは、おそらく3段階に分割できると思いましたので、下記に記します。

①流行が確認され始めた時期

これはおそらく3月前後位、メディアが『これはやばいんじゃないか?』という事でウイルスを積極的に取り始めた頃で(東京事変とかちょっと叩かれてましたね)、まだライブハウスが自粛をしていない時でも、演者側が辞退を申し出るパターンが増えてきて、その近いタイミングで(比較的早い段階で)自粛を決めたライブハウスです。

例えば物販を強化したり、配信を強化したりと、いわば『脇を固める』戦い方を始めたところ、ここのアプローチが早かったことで、以下②よりも走り出しがスムーズになります。

②緊急事態宣言前

②のところは、おそらく他の業界が自粛や対応の変化を迫られて、それを音楽はじめエンタメ業界に各々が落とし込み始めたあたりのタイミング。

このタイミングで結構なライブハウスが休業を始めて、例えば色々なサービスをチケット化してリターンにするクラウドファンディングが増えたり、ECサイトが出来上がるのがこのあたりだったと思うんですが、ここで①のタイミングで脇を固めていたライブハウスが一歩先んじます。

先んじる、という書き方をしたのは後ほど。

③緊急事態宣言後

現状はみんなここ。

②の人たちのフォーマットをなぞりながら、対応を模索しています。

ここでの問題は『みんな』ということ。実際結構成功率が低いような。

本題はここからです。

■お金が落ちる順番と、演者との関係性

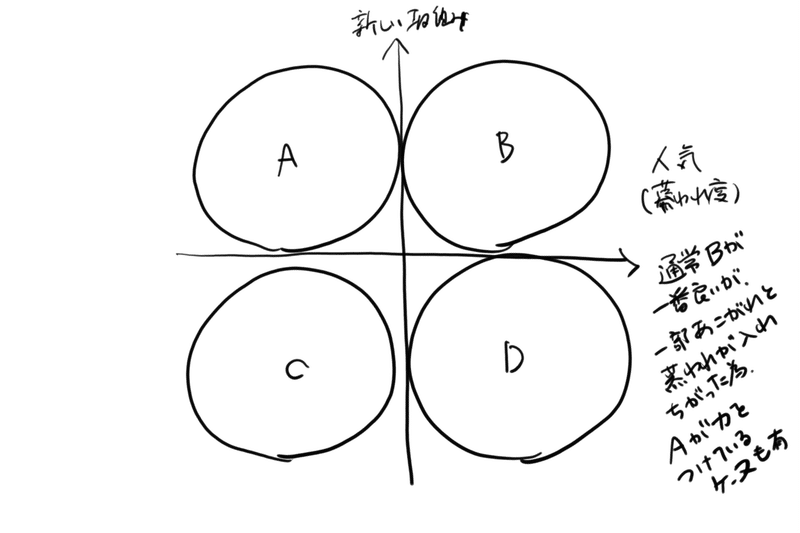

A.どれだけ『応援しろ』があったか

①のタイミングで動き始めたライブハウスに多いのは、比較的若いライブハウスかつ演者の動きを尊重して、ノルマ達成以外にも常に音楽という文化そのものについて意見を交換したり、ライブハウスとしての発信(配信や文章による特集)がうまく出来ていたライブハウスです。

実際上行動制約がかかる前から次の可能性を②グループに先んじて示すことで、『こういうやり方もあるよ!』という『応援の伸びしろ』を作ったのです。

①のタイミングも②のタイミングも緊急事態宣言前ですが、この応援の伸びしろの有無が、実際に支援を求めたときに『しばらくは○○で行くから、これだけ支援してください~』なのか、『今はまだやばすぎて先の事まだわからないけど、とにかく支援してください~』なのかという具体性の違いになって、支援者のお金を落とす意思がどれくらい固まるかの要因になったのです。

B.パイが限られているので動くお金も限られている

③のタイミングで動き出したライブハウスの中でも、例えば『何十年も歴史のある○○がつぶれた』など、ショッキングなニュースになる事例も多くありました。大きな要因として二つ存在すると考えています。

ひとつは、シンプルにライブハウスに出入りする人たちのお財布が枯れるのが早かった、という事です。

つまり、『みんな支援希望の手を挙げている中で(【支援ライバル】が多い中で)ライブハウスに出入りする人が①と②のグループを応援した段階で、演者、お客さん含めライブハウスに出入りしている人たち自体の応援にあてる体力(予算など)のキャパシティを越えてしまったため、③のグループの応援までお金が回らなかった、という事が考えられます。

二つ目はおそらく、ブランディングに対する認識のズレが引き起こした現象だと思っていて、具体的には下記です。

・『憧れてる』と『寄り添いたい』が違う

・日頃来てくれていたお客さんが『誰の』お客さんだったのか、そして『誰を』お客さんとしていたのかの認識のズレ

特に後述についてですが、特に①グループに見られていたのは、『新規顧客になんとか認知してほしい』という動きでした。

③のグループに多かったのが、出演バンドを実質的にお客さん(収入元)としていた点です。つまり末端のお客さんの中で、ライブハウスそのもののファンが少なかったのではないか、という点です。

あのライブハウスには憧れているけど、寄り添っていきたいのはあっちの店長さんなんだよなぁ…という演者等に①と②が支援を受けたとしたら、③はその段階で枯れている関係者から支援を受けられにくく、可能性としては全く外の人からも含めて支援を受けられる体制をつくる事が大事だったと思います。

■あの名指しされた時って…

これもライブハウスのスタッフをやっている子に聞いてみたり、当時提案したりしてたんですが、もっと早い段階でテイクアウトだったり、販売に切り換えたり出来ていたら、という事を話していました。

ぼくが勝手に今回動くべきだったと思うタイミングは、行政から『ライブハウスに行くのはやめてください』と、名指しを受けたタイミングだったと思います。

なぜそのタイミングだったかというと、オセロで言うと一番彼我の差が表れていたからです。つまり世論含めて自分たちへの風当たりを一気にひっくり返せるタイミングの可能性だったという事です。

例えばお酒にしても、意外とそこらの居酒屋さんよりも豊富な種類を取り揃えているライブハウスは多いです。

そして、ECサイト等で販売するのはマスクとかがよかったんじゃないかなーと思ってました(これを提案していました)。

ライブハウスのロゴって意外とデザイン性高い事多くて、例えば黒マスクつけてるやんちゃなお兄さんお姉さんたちのマスクが、実はパンクなライブハウスのロゴになっていたりとか。そうすると宣伝にもなって、コロナ自粛明けの動きにもつながりますし、オンラインでもオフラインでも、ライブハウスに訪れる人の数を増やせるのではないかなと思いました。

そしてそのマスクも、ものは同じ布マスクでも、片方は500円、一方は1500円で再開後に使える2ドリンク無料券を付けるとか、選択肢と付加価値で攻めていけば、そして全業種の中で布マスクの取り扱いが早ければ早いほど、今とは違う結果になった気がします。ライブハウスをはじめとする空間が、その空間で居続けようとした結果も、今回の状況に反映されているような気がします。

だってもしマスクがまだ品薄だった時に、『どうやらライブハウスってところに行けば、マスクを売っているらしいぞ!』となれば、ライブハウスめちゃくちゃカッコよくないですか?

■まとめと今後の課題

今回のまとめとしては、通常営業がままならない緊急事態の中で、旧来の形に固執するか、いち早く新たな可能性に取り組んだ店舗の開きが大きかったと思います。

『あの方法って良いんだ!』と思っている間に、その方法の『うまみ』はどんどん薄まっていったという事です。

そして今後の課題は大きく2点です。

①どこからどこまでをコロナのせいにするか見極める

直截的な自粛要請などは行政としっかり向き合って補償などの部分を検討しないといけませんが、その前後の今まで積み重ねてきた部分は、たまたまコロナで露呈しただけであって、スタッフィング・運営や、マーケティングアプローチなどは随時変わっていかないといけないでしょう。

②オンラインプラットフォームとの戦い方を真剣に考える

今回の騒動の中でも、いち早く表現手段的に自立した演者も多くいます。

Youtubeであったり、ツイキャス投げ銭であったり、ダウンロードコンテンツであったりです。これらはチケットやグッズ販売(おみやげ感覚)、また直接会うというプレミア感の訴求には届きませんが、単価が下がってしまう反面、物理的制約がだいぶ軽減されるところが大きな魅力で、今後こちらに軸を移す演者も一定数いるでしょう。

その時にしっかりと差別化をして、『うちのハコだからできる』コンテンツをどれだけ発信できるか、そしてまだライブハウスに足を運んだことのないような(良い意味でにわかな)人々まで、どれだけ取り込んでいけるかが勝負だと思います。

■おわりに

長々書きましたが、僕はライブハウスが好きだし、夢が好きだし、『ライブハウスなんかやったって売れるわけない』と言っていた大人を、大人になっても見返してやりたいと思っています。

そしてまだこれから若い人たちが、例えば医者や国家公務員になろうと勉強している人たちと同じくらい、ちゃんと理解し応援して貰える様な世の中になってほしいと思っています。

戦いましょう。

僕らが若いとき夢見て色々な事を頑張ってこれたのと同じくらい、それを今の若い人たちに受け継いでいきましょう。

よろしければサポートをお願いします! いつかフリーになりたいと思っていてこれらを執筆しており、サポート頂いたものは制作環境改善に利用させて頂ければと思います。 応援よろしくお願いします!